早期康復護理干預在急性腦梗塞患者中的應用價值

廣東省佛山市三水區人民醫院(528100)韋獻萍 岑婉平 胡雪玲 黃玉嬋

急性腦梗塞是臨床的常見病和多發病,致死率和致殘率均高,病情易復發,起病突然,常于安靜休息或睡眠時發病[1][2]。早期循序漸進進行功能康復鍛煉,重建正常運動模式至關重要[3]。筆者所在醫院選取80例急性腦梗塞患者作為研究對象,旨在探討早期康復護理干預在急性腦梗塞患者中的應用價值,現報道如下。

1 資料和方法

1.1 一般資料 選取2012年3月~2015年4月我院80例急性腦梗塞患者,入選標準:①經頭顱CT或MRI檢查確診,符合中華醫學會第四次全國腦血管病學術會議修訂的腦血管病相關診斷標準[4];②患者家屬簽署知情同意書;③排除惡性腫瘤、免疫缺陷病及精神疾病患者。將80例患者隨機分為研究組和對照組,各40例。研究組男性26例、女性14例,平均年齡(58.6±7.1)歲;病程平均(10.4±0.8)h;基底節區腦梗塞19例,腔隙性腦梗塞11例,多發腦梗塞10例。對照組男性28例、女性12例,平均年齡(58.2±6.8)歲;病程平均(10.7±0.7)h,基底節區腦梗塞17例,腔隙性腦梗塞14例,多發腦梗塞9例。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 對照組:實施常規治療及護理:給予呼吸支持、積極補液、抗血小板聚集等對癥處理,穩定生命體征,待疾病進入恢復期后開始實施康復訓練。

研究組:在患者病情穩定48h后實施早期康復護理干預:①加強心理護理:腦梗塞患者多為突然偏癱、失語,易產生失望、焦慮、缺乏信心等不良心理狀態,護理人員需為患者及家屬詳細介紹病區環境及住院相關制度,耐心安慰患者,說明腦梗塞的病因、治療方法、康復目標及注意事項等,增強其戰勝疾病的信心;②良肢位的擺放:幫助患者保持正確的臥床姿勢,床頭抬高,每2h翻身一次以防壓瘡,上肢、肘腕、手指均伸展,下肢屈曲;③被動運動與主動運動相結合:按摩患側肢體,從近端關節至遠端關節,逐步增加活動幅度,結合患者的主動運動,指導患者扶穩床旁欄桿,逐步增強肌力,由健側肢體帶動患側肢體,由患者家屬扶助或借由拐杖在走廊內慢慢行走,并配合完成穿衣、洗漱、大小便等日常自理活動;④語言訓練:護理人員需耐心觀察患者的表情,細心領會其心意,正確處理病人的要求,同時加強患者的記憶力訓練,借助書寫等方式與他們交流溝通,從單元音到雙元音逐步形成句子。

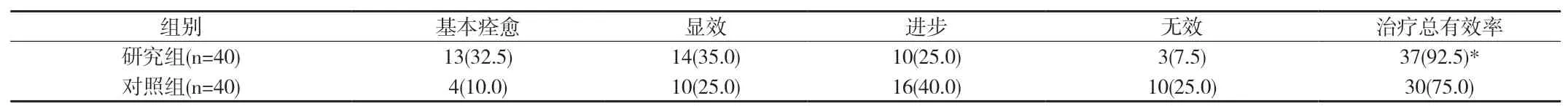

附表1 兩組治療總有效率比較[n(%)]

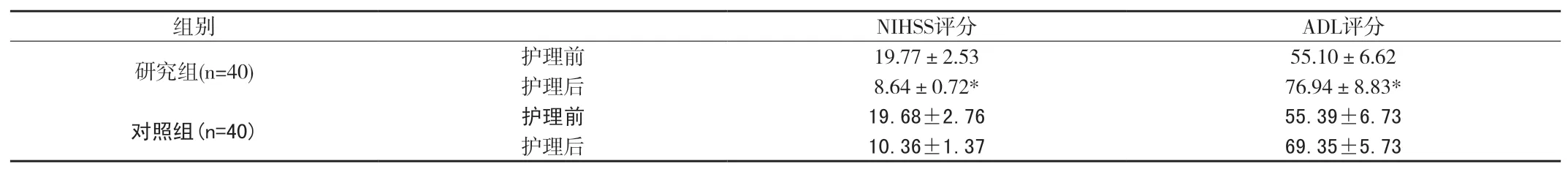

附表2 兩組護理前后NIHSS、ADL評分比較[(±S)分]

附表2 兩組護理前后NIHSS、ADL評分比較[(±S)分]

注:與對照組比較,*P<0.05。

?

1.3 療效標準[5]參照1996年全國第四屆腦血管病學術會議通過《腦卒中患者神經功能缺損程度評分標準》,根據神經功能缺損評分減分率判斷:基本痊愈(90%~100%);顯效(46%~89%);進步(18%~45%);無效(<18%)。治療總有效率=(基本痊愈+顯效+進步)/總例數×100%。

1.4 統計學>方法 采用SPSS17.0統計學軟件進行數據分析,計數資料組間比較采用χ2檢驗,計量資料組間比較采用t檢驗,P<0.05為比較差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組治療總有效率比較 研究組患者基本痊愈13例,顯效14例,進步10例,治療總有效率高于對照組(P<0.05),見附表1。

2.2 兩組護理前后NIHSS、ADL評分比較護理后研究組患者NIHSS、ADL評分均優于對照組(P<0.05),見附表2。

3 討論

急性腦梗塞是臨床的常見疾病,應盡早及時地治療,主要臨床癥狀為突然發生的惡心、嘔吐、頭痛、眩暈、半身不遂、吞咽困難及說話不清等,對患者的生存質量造成嚴重影響[6]。早期進行功能康復鍛煉,加強心理干預治療,重建正常運動模式,加強肌肉力量的訓練,對于促進患者肢體功能恢復,明顯改善預后具有重要的意義[7]。張珊珊等[8]研究結果表明,臨床常規治療措施及護理強調肢體制動靜養,易導致廢用綜合征的形成,不利于患者的早期康復[9]。李俊英[10]研究指出,神經功能恢復應早期進行,待患者病情穩定24~48h后即可實施系統、全面的早期康復治療,可有效促進患者早期的肢體及語言功能恢復,調動腦組織殘余細胞發揮代償功能,促進側支循環或神經軸突聯系的建立,促進腦功能的重組和再建,減少傷殘程度,同時給予良好的心理干預,增強患者治療信心,達到降低致殘率、提高患者生存質量、明顯改善預后的目的[11]。本研究中分別對急性腦梗塞患者進行常規護理和早期康復護理干預,結果表明:研究組患者治療總有效率高于對照組的75.0%(P<0.05),NIHSS評分低于對照組,ADL評分高于對照組(P<0.05),同任慧等[12]研究結果一致,證明早期康復護理干預應用于急性腦梗塞患者效果滿意,可明顯促進腦功能的重組和再建,提高肢體運動能力,減少并發癥。

綜上所述,早期康復護理干預應用于急性腦梗塞患者效果確切,可有效加快患者的康復,減少傷殘程度,提高肢體功能及日常生活活動能力,值得臨床推廣使用。