百病從“濕”起!祛濕的最佳時節到了

養生

百病從“濕”起!祛濕的最佳時節到了

處暑節氣剛剛過,正是秋來風景異,暑氣漸消,涼意漸生,氣候宜人非常適合養生,同時這也是祛濕的最佳時節。百病從“濕”起,如何祛濕保健你知道嗎?

濕從何來如何祛

《黃帝內經》認為,濕氣通于脾,因脾喜燥惡濕,濕邪留滯,最易困脾。中醫早就把風、寒、暑、濕、燥、火,簡稱為“六淫”。什么是濕?如何區別“內濕”“外濕”?

中醫認為濕為重濁黏膩之邪,有外濕、內濕之分。感受霧露,久居潮濕之處,或涉水雨淋,或著汗濕衣,以致濕邪入侵肌膚,出現身重體酸,關節疼痛,或見惡寒發熱,身重自汗,屬外感濕邪,這是外濕,亦稱“傷濕”。若因飲食不適,過食生冷,或脾胃虛弱,運化失常,水濕內停,出現食欲不振、泄瀉、腹脹、小便少,甚則面目四肢浮腫等癥的,是濕從內生,統屬濕病,這是“內濕”。在中醫里,治濕是比較難的,因為它先要通經絡,然后避寒,然后運動。這三項也是慢功,因此說治濕難。

“上工治未病”,濕病是可以預防的。首先,要勤運動。運動可以緩解壓力、活絡身體器官功能,加速濕氣排出體外。現代人動腦多,體力消耗少,加上長期待在密閉的有空調的室內,很少流汗,身體調控濕度的能力變差。而運動,如跑步、健走、游泳、瑜伽、太極等有助活化氣血循環,增加水分代謝。其次飲食宜清淡適量。腸胃系統對人體營養及水分代謝關系密切。適量均衡的飲食有助腸胃功能正常運行。肥甘厚味等油膩食物不易消化,容易造成腸胃脹氣、炎癥。甜食油炸品會讓身體產生過氧化物,加重炎癥反應。中醫認為,生冷食物、冰品或涼性蔬果,會讓腸胃消化吸收功能停滯,不宜無限量食用。如生菜沙拉、西瓜、大白菜、苦瓜等,最好在烹調時加入蔥、姜,以降低蔬菜寒涼性質。

初秋養生養脾胃祛濕是關鍵

古話說:“千寒易除,一濕難去,濕性黏濁,如油入面。”處暑時節正是處在由熱轉涼的交替時期,專家表示,養生保健應養肺滋陰防秋燥。此時氣候處于陽消陰長的階段,溫度仍較高,加上時有秋雨,濕氣較重,濕熱并行;晝熱夜涼,氣候寒熱變幻,稍不注意就容易傷風感冒。其實。平時生活中我們可以從以下幾個方面來除濕。

飲食除濕。一般油膩、煎炸、辛辣的食物以及膏梁厚味、黏滯肥膩之物,都屬于濕熱范疇。如果無節制地胡吃海塞,腸胃內的食物無法得到及時清理,就會出現口氣重、喉嚨痛等濕熱表現。祛濕宜食用清淡、易消化的清熱利濕食物,比如綠豆、冬瓜、薏米等。祛濕清熱后要通過健脾來治本。

身體除濕。首先,淋雨或出汗后及時擦干,不要穿潮濕未干的衣服,不要猛吹空調,以防外邪侵襲。其次,運動可加速濕氣排出體外,跑步、健走、游泳、瑜伽等都是不錯的選擇。運動要選在比較涼快的早晚,避免汗液流失過多造成津液虧耗。

家居環境除濕。如果房間里濕氣很重,要在相對干燥時及時開窗通風,下雨時緊閉門窗,打開除濕機。南方人少用易吸潮的棉被和蕎麥枕,可選擇不吸濕、透氣好的絲綿被、記憶棉枕頭。有太陽時及時晾曬被子、枕頭等。

按揉養生穴位是中醫除濕的妙招

1、腋窩的極泉穴,位于腋窩頂點,腋動脈搏動處。建議每天按揉或撥動2次,每次不少于36下。

2、小腿肚的承山穴,位于踮腳尖時,小腿后側肌肉隆起的尖角凹陷處,可一手扶墻,單腿站立,用另一條腿的腳面踢打承山穴,每次5~10分鐘。

3、膝窩的委中穴,位于腿窩的中心點上,每次撥動或敲打不少于36下。

另外,整個夏季炎熱的氣候會讓人消耗太多能量。過了處暑,人體開始修整,因此會產生疲勞。中醫認為暑后入秋,秋主燥,燥熱耗氣傷陰,氣虛導致四肢無力,神疲懶言。因此處暑過后就該改變夏季晚睡的習慣,盡量爭取每天多睡一個小時,晚上10時前入睡最好,并早睡早起,提前進入防秋乏的“備戰”狀態。此外,還要適當午睡,這利于化解困頓情緒,特別是老人。古代養生家認為老人宜“遇有睡意則就枕”。

記住:秋季是排毒的好時節

中國中醫科學院博士后蘇鳳哲:秋季是進補的季節,更是排毒的好季節。因為秋季之前是炎熱的夏季,夏季驕陽似火,中醫認為“熱生濕”,濕熱之邪作為“毒素”在體內潛藏下來,逐漸增多。秋季主“收”,萬物趨向于以收藏為用,毒素也易在體內蓄積,如不能得到很好的排泄,就會堆積在體內,導致各種疾病。所以,秋天養生的一項重要內容就是:排毒。

那么,我們應該怎樣充分調動體內的自然排毒系統呢?首先,要注意排毒的時間。按照中醫一天十二時辰的養生規律,卯時(早晨5~7點)、午時(中午1~3點)、酉時(午后5~7點) 分別為大腸經、小腸經、腎經當令的時間,可通過飲食的方法定時排便,多飲水增加排尿量,以達到排毒的作用。

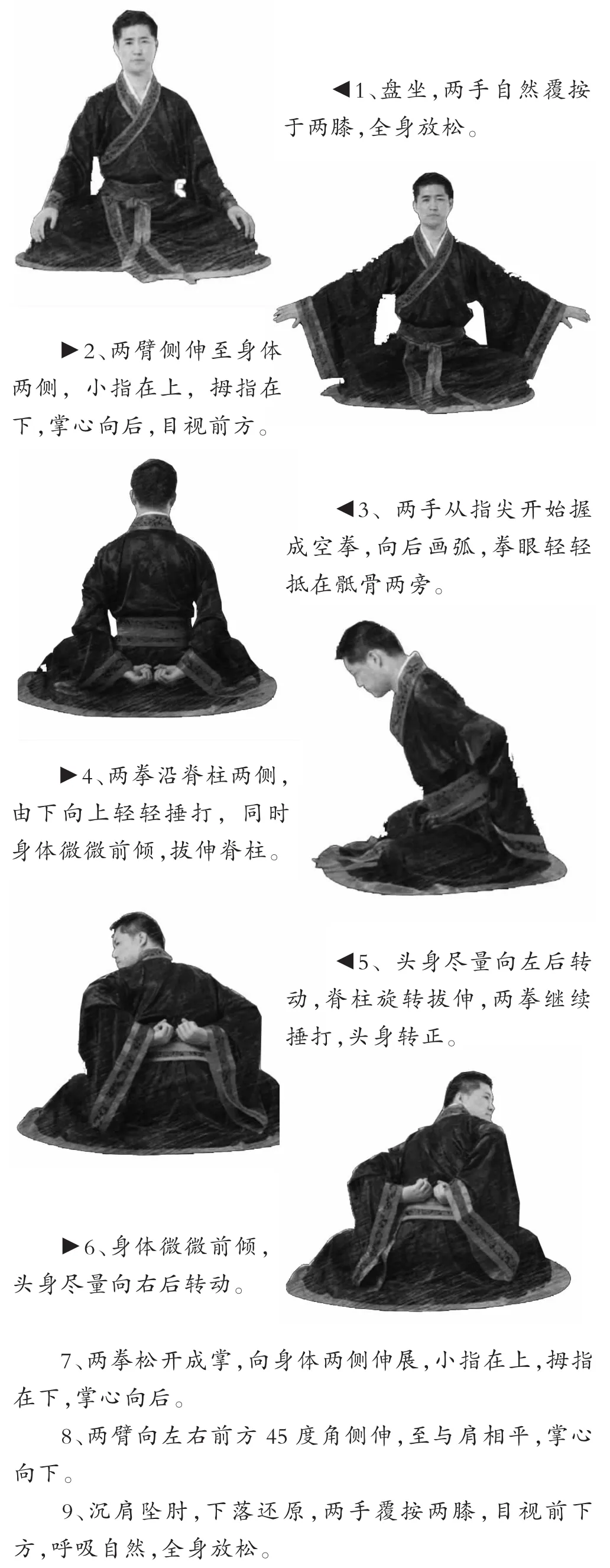

反捶脊背通氣血

處暑過后,暑熱漸消,自然界陽氣開始收斂,人體陽氣也隨之逐漸收斂。留滯在身體里的暑濕,可用捶背的方法開宣肺氣,開啟身體的肅殺之氣來祛濕。

具體方法