二十世紀美術鉤沉·應野平

二十世紀美術鉤沉·應野平

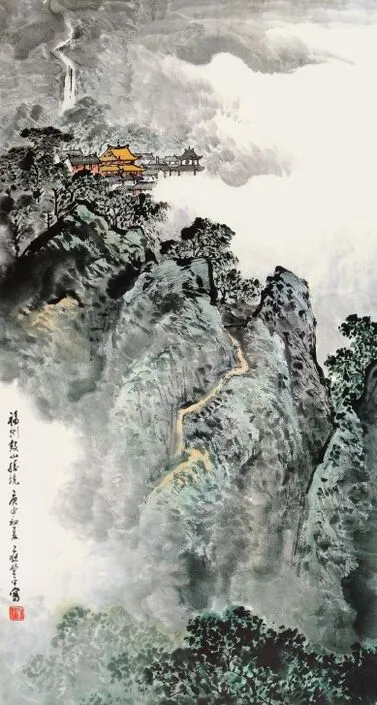

鼓山勝境 87cm×47cm 1980年

松崖飛瀑 87cm×47cm 1983年

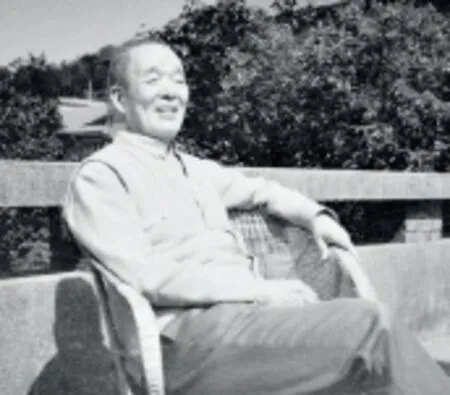

應野平(1910—1992),浙江寧海人,曾用名應野萍,應野蘋,幼承家學,專習山水。畫室名愚樓。1949年前為上海職業畫家,曾任新華藝術專科學校教授。1949年后,歷任華東美術家協會創作干部,上海人民美術出版社編輯室副主任,1960年任教于上海美術專科學校。1983年任上海大學美術學院教授,生前為上海中國畫畫院畫師。

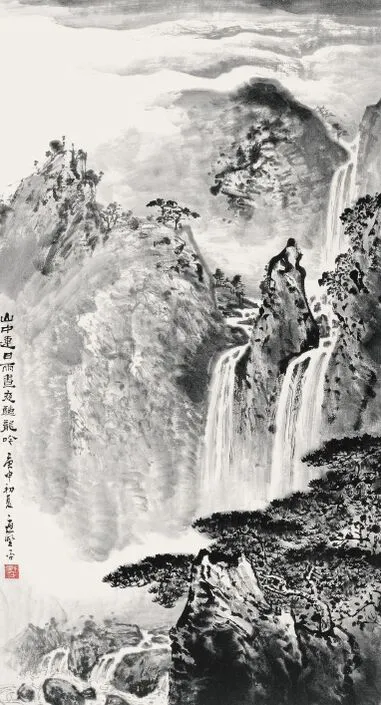

雨山聽龍吟 87cm×47cm 1980年

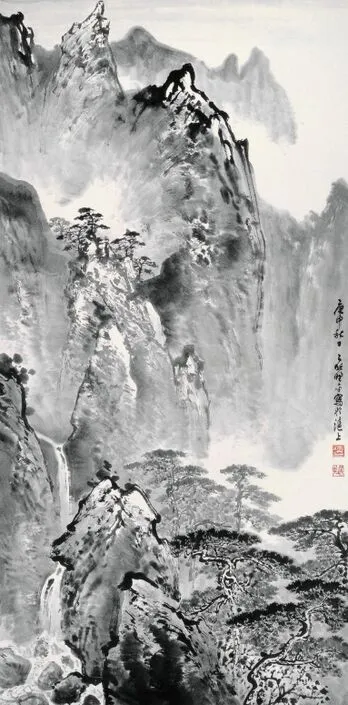

黃山 163.5cm×66cm 1980年

桐廬新貌 21cm×29cm 1974年

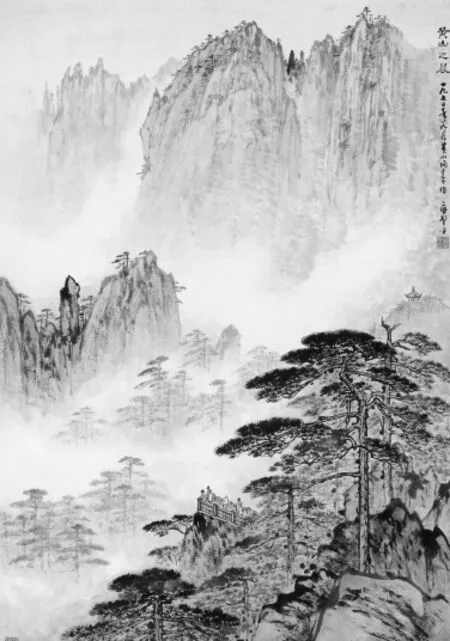

黃山之晨 103cm×70cm 1972年

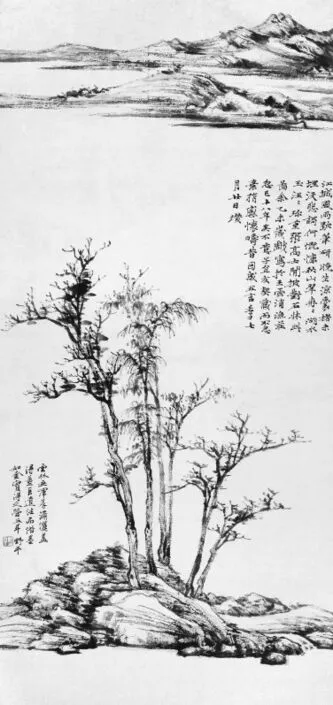

仿倪云林山水 96.5cm×46cm 1972年

應野平一邊寫生一邊臨摹,在寫生中得其生活,在臨摹中養其筆墨,將傳統塊壘一一化解,在寫生中提高了創作水平,又在創作中提高了寫生能力。值得我們注意的是,應野平較早期的創作,大多是在傳統青綠山水基礎上進行的改造,就是將西畫中的素描與色彩因素有條件地吸收到青綠山水中,為傳統青綠山水引入了視覺上的把握方式,這也是他在長期寫生中觀察而來的,實際上就是把傳統工藝性青綠畫科推向了色彩學意義上的著色山水,把舊畫種作了功能上的新轉換。當時,許多山水畫家都熱衷于著色山水畫的嘗試,其原因可能是著色會很快改變傳統水墨畫“黑暗”的狀況,創新效果立竿見影,畫家也會很快地跟上時代創作的步伐;另一個原因可能是,著色山水較水墨山水容易一些,出新的余地也大一些。

我們看到應野平的青綠山水已經是視覺化的著色山水,同時也是追求寫意化、筆墨化的山水畫,也就是說,他在青綠山水色彩化的探索中,沒有忽視中國畫筆墨表現的重要性。從他的《旭日東升》到《黃山曉色》等作品,我們可以看到他青綠山水從程式化到視覺化的變遷,也可以透過青綠顏色看到筆墨的韻致,此種執著在當時重形色、重宣教的形勢下實在是難能可貴。

1980年前后,70歲的應野平終于在筆墨表現與畫法探究上有了重要創獲,個人風格已漸漸凸顯出來。他在長期的臨摹與寫生中,對自然造化有了他自己的理解,創造出點線結合、線面結合、勾破結合、黑白結合的新畫法,完成了他70歲更上一層樓的藝術探求。

此種畫法是先大致勾勒山石結構,然后以大小混點隨山水陰陽明暗,大膽揮寫,然后再趁墨色未干之際,以干筆破之,力求筆墨渾融一氣,由于先勾部分多留白,后點部分多深暗,白者為亮部,深者為暗部,黑與白的對比十分強烈,這種黑白相間、勾破相合的畫法是他的獨創性成就,并受到了全國畫壇的矚目。我們從他的《黃山》《晝夜聽龍吟》就能領略出筆墨本身帶來的筆情與墨趣、酣暢與痛快,點線之間的變奏、勾破之間的變化無不令人百看不厭,自然地生出美的感受來。此刻,應野平的山水畫,已完全和時代一個節拍、一個節奏,真正完成了“筆墨當隨時代”的使命,而這一切都是他立足傳統,有條件借鑒西法所完成的。在他的山水畫中,我們可以看到傳統“大混點”如何被連接一氣揮灑而出的,可以看到花鳥畫的“勾花點葉”如何被他神奇地點化到山水中的,這一切,如果沒有對傳統的理解和把握是無論如何都做不到的,這也是他從一開始就抓住筆墨表現不放松的執著結果。

不過,此時的應野平并沒有停止他探尋中國山水畫藝術表現的腳步,他除了水墨畫的研究外,還在著色山水方法用功不輟,并取得了可喜的成果。《錦繡關山》《艷似赤城霞》就是他在色彩方面的嘗試,畫面艷而不俗,格調清新,更重要的是,這些作品不是畫完墨稿后再著色,而是用色如用墨,直接用色點寫而出的,這不僅需要有筆墨的功底,而且還要有對色彩學的把握,兩者互濟,缺一不可。

經過五十余年堅持不懈的努力,應野平才探究出屬于自己、屬于時代的新畫法,其中的迅捷性、單純性、獨特性、完整性都和現代化快節奏的時代相適應,也和現代性藝術要求相匹配,更是對當下中國畫創新發展有著重要的啟示意義。

新中國成立以來除西畫家用毛筆直接畫所謂的國畫我們暫且不論外,基本上有兩種發展方式,第一種是以傳統為出發點,有條件有限度地借鑒西法,運用中國畫自身所具備的能力開創新境;第二種是以掌握傳統造型手法為起點,大幅度地融合西法,運用中國畫以外的推動力,來解決中國畫的時代創新問題。這兩種方式,以第一種方式為最難,畫家一生都要背負著傳統的壓力去摸索前進,但是,一旦成功,這條道路會走得更加長遠些,對時代的啟迪作用更為長久,黃賓虹、陸儼少、應野平、黃秋園就是通由此路而成就卓著的。第二種方式可能就容易一些,畫家不用背負那么多的傳統負擔,一開始就走在和時代精神相協調的創新道路上,通過寫生,繪畫創作由舊轉新所需的時間短,見效快,但是這種方式留給后人的后遺癥會在幾十年后暴露出來,對時代的啟發性效應是有限的,傅抱石、李可染、劉海粟、關山月、石魯就是第二種方式的卓然大家。我們舉出這兩種創新方式和道路,并不是說哪條道更高級,只是說明兩種方式的立足點和出發點不同,而實際上兩種方式中都有大師和庸才。

轉眼間,黃賓虹、傅抱石、李可染、陸儼少、劉海粟、石魯、關山月、應野平、黃秋園等一大批山水畫大師、大家都成為上一個世紀的人物,而21世紀也快過去20年了,我們放眼望去,有多少畫家能成為21世紀的大師和大家呢?當我們收回視線時,無限迷茫,無言相對。

今天,我們通過應野平先生的探索歷程,感受到老一代畫家們的精神和作為與我們有著太多的不同,最重要的就是他們能做到的我們做不到,既然這樣,我們也就先放下成大師、成大家的奢望,從能做多少就做多少開始吧,畢竟這個世紀還有八十多年。

泰山春色 35cm×54.5cm 1957年

泰山南天門 36cm×54cm 1957年

無錫紀游冊之十 18cm×21.2cm 1973年