清朗高貴 古樸蒼潤

王新民

清朗高貴古樸蒼潤

王新民

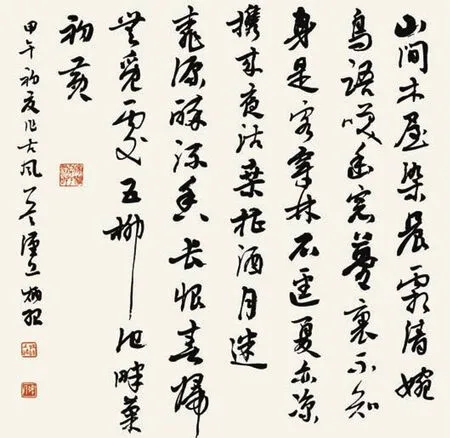

自作詩《古風》張炳紹/作

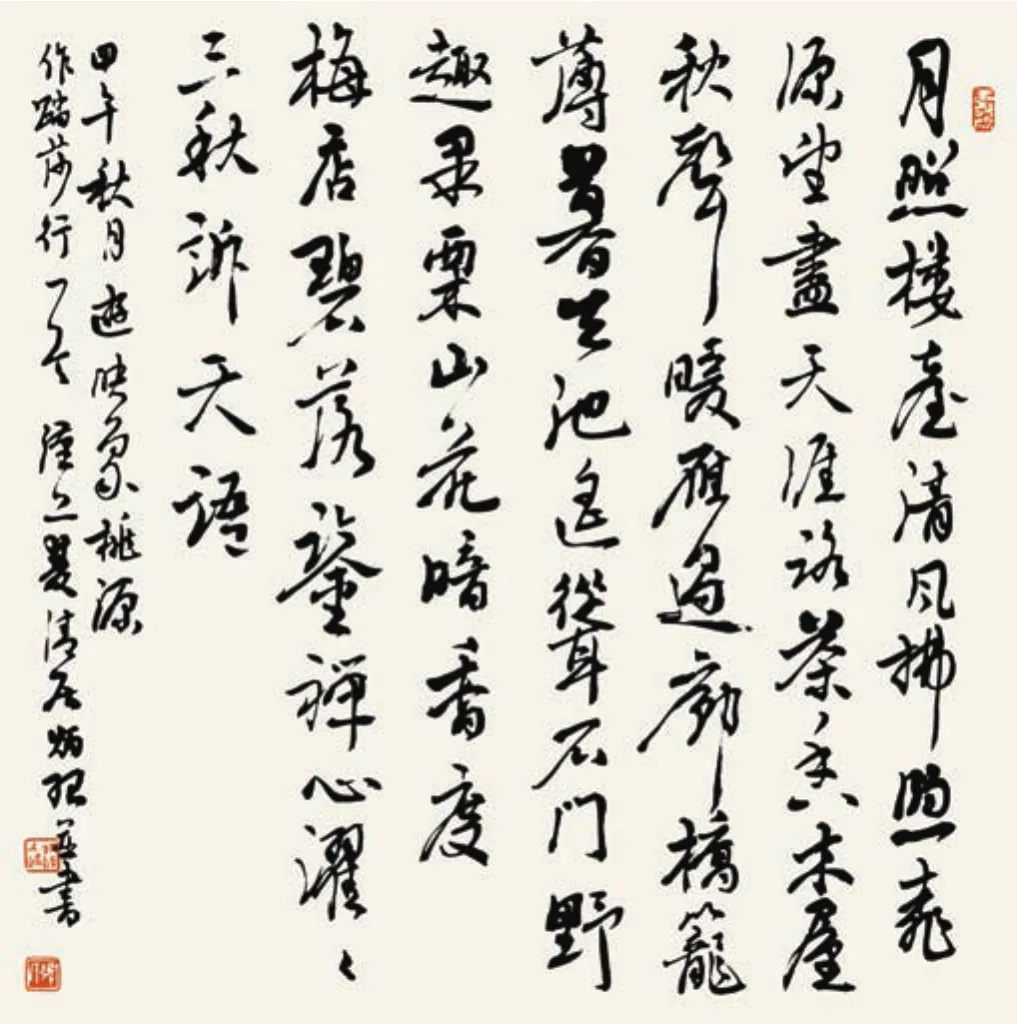

自作詩《踏莎行》張炳紹/作

近年來,武漢書壇風生水起,云涌星馳,好戲連臺,氣象萬千。我認真地研讀了武漢書協副主席、湖北省書協副主席張炳紹的一些書法評論。張炳紹的書法評論,深得文學的營養與滋潤。

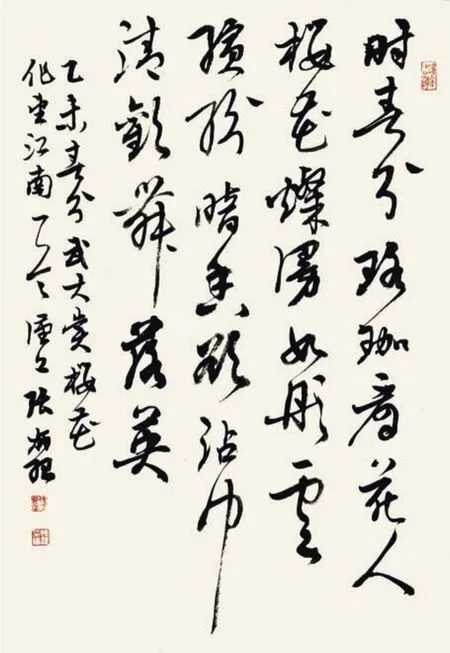

炳紹有很深厚的國學修養,又精通古典詩詞,無論走到哪里,他都會有感而發,信手拈來,寫幾首舊體詩詞發在我的手機上讓我品讀賞析,據說他近年來寫了幾百首舊體詩詞,但大多不為發表,只是為了滋潤心靈。

優秀作品深邃的審美品格,使欣賞者由此燭見人類心靈深處幽微的情感的豐富綢繆,產生共鳴與震撼。書法作品也是如此。張炳紹書法藝術的特征,給人們印象最深的莫過于清朗高貴、古樸蒼潤的特質。

張炳紹崇尚魏晉書法藝術的神采和意趣,追求以二王為代表的書法之清暢、清新、高雅、高貴。如果我們要尋繹魏晉玄學、魏晉風度、魏晉書法三者相互陶染而又息息相通的一種精神品質的話,那么這種品質可稱為“清、貴”。從玄學講,為尚“清、貴”之思想;從生命情調講,為尚“清、貴”之風度;從書法藝術講,為尚“清、貴”之美感,進而深達“越名教而任自然”的精神標舉。此外,他又在米芾、王鐸、趙孟頫以及隸書、章草上下過很大工夫。

自作詩《望江南·武大賞櫻花》(右圖)張炳紹/作

張炳紹在書藝感悟上極具天賦,但天賦也不是萬能的。他非常勤奮、刻苦,在他的書法作品中,臨創作品數量巨大。張炳紹書法主張“以臨為創”,他臨創過程即是與古人對話,是一個通過筆墨讓詩性的心脈自由流淌的美妙過程,實為寫自己之心。重要的是,這是一種以他神養吾神的心領神會和修煉。古人說,“學書者有二觀:即觀物觀我。觀物以類情,觀我以通德。如是則書之前后莫非書也,而書之時可知矣”。

什么是傳統書法美學的核心領域呢?張炳紹認為:恪守傳統書法藝術規律,遵守法度,以中和的審美心理,對應不同書體的結構規律和藝術特點,在文字書寫的過程中,使心韻融通、延展筆墨,是書寫自由中,囊拓萬象,裁成一殊,含蘊并契合文化的光芒和藝術的光輝。因此,他反對漠視臨帖,無節制地張揚個性,僅以外化的墨趣,鏤空書法的本質。考察張炳紹的書法創作,始知他于青少年時期浸染書法,到部隊后又勞其筋骨地苦練書法,到武漢市文聯后又如癡如醉地沁潤古代經典法帖。正因為他勤奮努力,在楚天書壇開創了一條特立獨行的河流,因而他的很多作品,先后被人民大會堂、軍事博物館、美國南加州藝術館、韓國世宗博物館、碑林等中外藝術機構收藏。作為20世紀60年代出生的人,盡管經歷了許多生活的磨難,但因為內心的堅強,又恰逢改革開放的新時代,他學習書法的信心理性而自覺,言談舉止,舉手投足,便有了藝術的風度。

張炳紹擅長行草和隸書,但我偏愛他的行草,清暢、清麗,高雅、高貴,古樸、蒼潤。時而如小橋流水,時而如云涌星馳,給讀者提供了不同的欣賞視覺。重要的是,不管張炳紹書法的形質如何變化,其內質都與儒家文化、人文教養緊密相連。

由于張炳紹遵循中國古典美學法則,不去人為夸大書法作品形式,他筆下的線條意象,整體的書法感覺,與書法的古典美漸漸靠近,煥發了書法藝術的真實記憶。張炳紹強調古典美是書法的真實美。書法精神,書法欣賞,書法創作,一旦脫離了書法古典美的范疇,都將是無源之水,無本之木。不管是以創新還是革命等為理由,均掩飾不了創作者的淺薄和無知。

這幾年來,張炳紹在香港、澳門、南京、長春、河南、新疆等地的書展中,讓觀眾耳目一新,讓展方刮目相看。顯然,張炳紹在書法創作上的成就,是有目共睹的。其一,他的行書出現了鮮活的跡象,謹慎而耐心地在魏晉書法文化氣象里徜徉;其二,他時刻向古賢回眸,在傳統文化宏大的體系里尋求力量;第三,他不斷創新,常常在草書創作里,激情四射,恣意揮灑他心目中的中華文化之魂魄。

張炳紹書法藝術的價值,非一文可蔽之。簡言之,其書如說出于古,然自有其貌;如說自有其貌,而又源出于古。中國書法千變萬化,綿延數千年而不衰,惟入之者明其理,而明其理又得道者傳而久遠。

張炳紹常以詩詞意境、筆墨意境相融合,詩書聯袂,以詩言志,以書抒情,詩書并茂。讀其書,如誦其詩,朗朗然觀之欲唱;詠其詩,如賞其書,錚錚然濡耳染目;品其詩書,又如見其人,昂昂然氣宇軒昂。

張炳紹簡介:

湖北省書法家協會副主席,武漢書法家協會副主席,武漢書法院副院長。中國書法家協會會員,中國詩歌協會會員,中國作家協會湖北省分會會員,華中師范大學長江書院學術顧問。作品曾參加全國、省市各類書法展及國際文化交流,曾率武漢書法家代表團出訪韓國等國開展藝術交流活動,作品入編多部《中國當代書法家作品集》及被中外美術館、書畫院收藏。其書以“二王”書風兼章草、魏碑諸體,走碑帖融合之路,有文人書家特有的取法上乘、清俊高雅之韻。