特戰隊員軍事訓練傷101例調查分析

帥志剛,秦永生,耿進戰,劉紅麗

?

特戰隊員軍事訓練傷101例調查分析

帥志剛1,秦永生2,耿進戰1,劉紅麗3

作戰訓練;運動損傷;基本原因;預防措施

特種軍事訓練是特戰官兵日常的軍事訓練方式。為了解特種軍事訓練傷的發生狀況和致病因素,掌握運動損傷的發生規律,采取積極的預防措施,最大限度地避免和減少運動性損傷,以提高部隊戰斗力,筆者對武警某部2009-08 至2014-08發生的特種訓練傷101例患者進行調查分析,以期為更好地完成衛勤保障工作提供依據。

1 臨床資料

1.1一般資料101例均為特戰隊員、青年男性,年齡18~28歲,平均19.78歲。所有調查對象均為經住院治療或經門診、急診處理未入院治療的患者。

1.2方法調閱病歷資料,查閱特戰隊員電子健康檔案,對發放調查問卷101份,獲取有效問卷101份,有效率為100%。文獻資料的調研主要是查閱大量有關運動醫學的書籍、論文及論著。數理統計主要是利用Excel2007對調查數據進行統計處理。

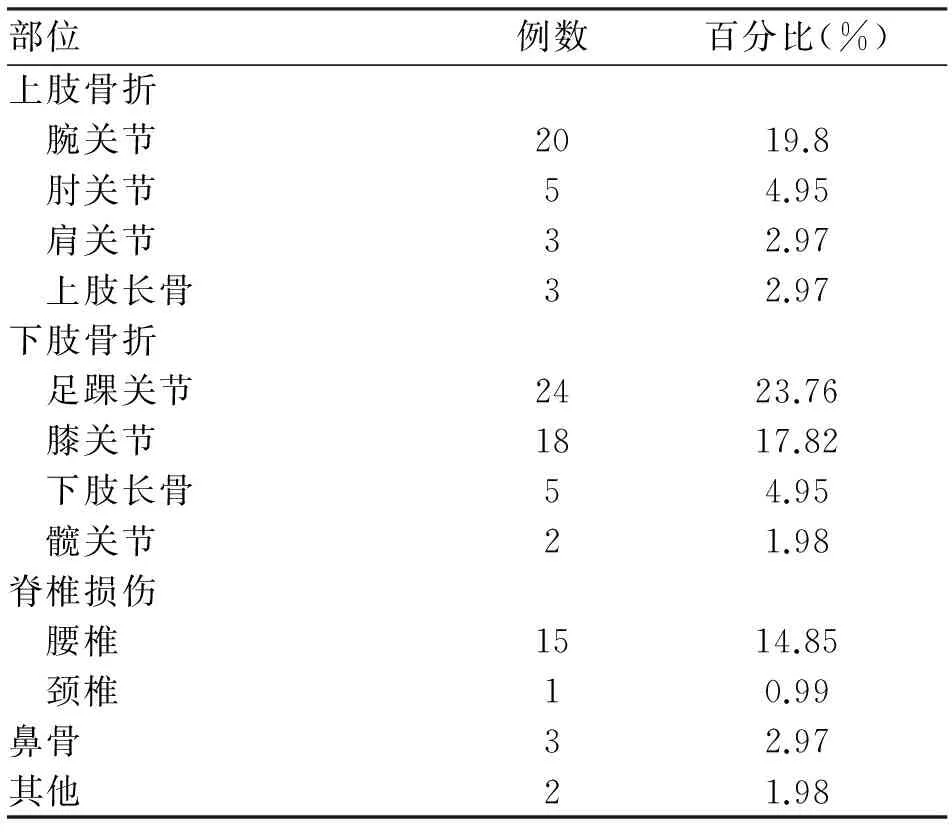

1.3損傷部位由表1可見,調查的101例中,下肢損傷發生最多為49例,其次為上肢損傷31例,脊椎損傷為16例,鼻骨及其他損傷最少僅為5例。結果顯示,訓練傷多發生足踝、腕、膝關節,尤以踝關節損傷多發,居各關節內骨折損傷之首[3]。

表1 101例訓練傷患者運動損傷分布情況 (n)

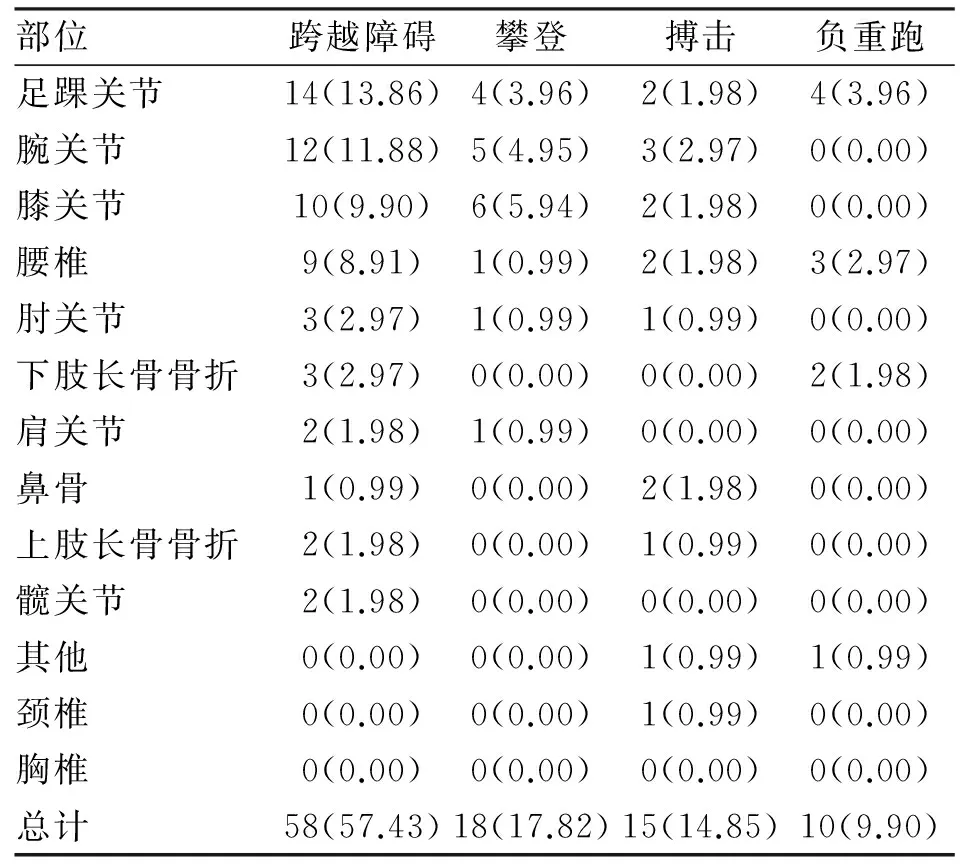

1.4損傷原因常見的運動損傷主要以障礙訓練損傷多見,且障礙訓練損傷尤以足踝、腕、膝及腰椎關節損傷多見。101例中因障礙訓練損傷的最多共58例,占各類訓練損傷原因的57.43%;其次攀登為18例,占17.82%;搏擊為15例,占14.85%;負重跑為10例,占9.90%(表2)。

表2 特種訓練損傷101例原因調查分析 (n;%)

2 討 論

軍事訓練傷是指軍隊(包括現役和預備役)、民兵武裝及其他接受軍事訓練的人員,因訓練直接導致的組織器官功能障礙或病理改變,簡稱訓練傷[4]。筆者通過對101例軍事訓練受傷官兵進行研究,結果發現,特戰官兵軍事訓練傷以足踝、腕、膝關節損傷發生比率最大,占損傷的61.38%,與趙剛等[1]、劉莉等[2]的報道相一致。因此,增加身體踝、腕、膝關節部位的保護尤為重要。經統計調查的發現,因障礙訓練受傷的人數多達58例,占損傷人數的57.43%。加強跨越障礙訓練的保護及防護措施,對避免隊員訓練損傷的發生有其重要意義。

通過對隊員訓練損傷的分析,筆者認為,訓練所致損傷主要存在以下幾大因素:(1)訓練強度難度大,疲勞訓練。特戰官兵由于任務牽引,平時訓練任務重、強度難度大,往往存在身體極度疲憊狀態時繼續進行高、難、險科目訓練,這時人體各部動作協調性差,戰術動作會力不從心,極易出現意外損傷;(2)自我保護意識不夠。特戰軍事訓練中很多動作都具有危險性,如果自我保護意識不強,或盲目進行一些危險科目,很容易引起損傷,如攀登過程中急速下滑,不注重緩沖身體及關節部位的自我保護,甚至保護措施不夠到位,極易發生足踝、膝關節及腰椎部位的損傷、骨折等嚴重的問題;(3)帶傷堅持訓練。是由于受“輕傷不下火線”教育的影響,帶傷堅持訓練,難度強度不減,以致超過人體各組織器官承受能力,使得人體組織結構過度承受擠壓、摩擦、牽引、拉伸。輕者使官兵傷痛加重,重者使器官發生嚴重的病理性改變,如軟組織損傷、肌腱韌帶撕裂、斷裂或骨折是幾種最常見的運動性損傷。

軍事訓練傷嚴重影響部隊官兵身體健康和部隊戰斗力,針對以上訓練傷的產生特點,筆者建議采取以下預防措施:(1)增加身體各關節部位的保護措施。訓練前帶好護肘、護膝、護腕裝具,特別應注意對踝關節的防護;(2)科學安排訓練課目。遵循客觀規律不盲目蠻訓,同時區分對象,合理調整訓練內容。把訓練強度的大小、訓練課目的難易、訓練頻率的高低作為重要因素,并將長跑與短跑、上肢與下肢、白天與夜間、營區與野外駐訓等進行有機結合,通過優化科目設置較好地預防訓練傷的發生;(3)遵循規律抓督導。邀請國家軍事訓練防護方面的專家為官兵進行專題授課,進一步提高官兵的認識能力,掌握人體運動生理特點及規律,對軍事訓練采取適當的干預措施[5]。建議停止危險科目訓練,有效預防訓練傷的發生;(4)正確引導輕傷早治。“輕傷不下火線”思想要嚴格關注,帶傷堅持訓練,強度難度不減,導致傷病加重。及時糾正個別官兵的錯誤思想,緊緊扭住“傷病預防”和“輕傷早治”兩個環節,及時對傷員進行康復治療;(5)加強訓練中的保護措施。訓練中自我保護是預防運動損傷的重要手段[6],掌握正確的技術動作和特戰技能,學會自我保護是一名特戰隊員的基本要求,,要注重緩沖身體及關節部位,防止對身體的沖擊而引起足、踝、膝關節及腰部的損傷;(6)加強醫療監督。落實定期體格檢查,做好統計和監督工作,電子病歷診療系統跟蹤完善隊員的健康檔案,定期組織傷病員進行專家會診,禁止傷病患者參加劇烈運動,醫務人員要做到操場一線巡診保障,深入做好訓練傷防護知識宣講,督導訓練防護制度落實,做到第一時間發現傷情,第一時間急救處置,第一時間開展后送,才能打好預防訓練傷的主動仗。

[1]趙剛,孫磊,史慶軒,等.某特種作戰團2011年度訓練傷調查[J].解放軍醫學雜志,2013,38(8):675.

[2]劉莉,成偉棟,范麗瓊,等.廣州地區武警官兵軍事訓練傷調查分析[J].武警醫學雜志,2005,16(3):230.

[3]張銀良.四肢骨折的現代診斷與治療[M].北京:中國醫藥科技出版社,2001:259.

[4]黃昌林.軍事訓練醫學[M].北京:人民衛生出版社,1999:160.

[5]吳欽永,楊占清,李欣,等.干預措施預防軍事訓練傷的效果[J].前衛醫學雜志,1999:16(1):33.

[6]竇德志.軍體訓練中常見運動損傷的原因及預防措施[J].武警學院學報,2009,25(5):60-62.

(2015-08-10收稿2015-12-20修回)

(責任編輯郭青)

帥志剛,本科學歷,主治醫師。

1.102607,武警北京總隊特種作戰大隊衛生隊;2.300309天津,武警后勤學院軍事訓練醫學教研室;3.100039北京,武警總醫院耳鼻喉科

劉紅麗,E-mail:liuhongli@163.com

R873.1