對觀察點村外出務工勞力回流現象的調查與思考

□馬寧 王林祥

(靈丘縣農村固定觀察點辦公室山西大同034400)

對觀察點村外出務工勞力回流現象的調查與思考

□馬寧王林祥

(靈丘縣農村固定觀察點辦公室山西大同034400)

什么原因造成了外出務工人員的減少?觀察點村目前勞力分布和收入現狀如何?勞力回流現象給我們以怎樣的思考和啟示?帶著這些問題我們開展了一次專題調研。

外出務工;勞力分布;收入現狀

本文DOI:10.16675/j.cnki.cn14-1065/f.2016.02.10

工資性收入是農戶家庭和農村經濟總收入的重要構成。從農戶工資性收入在家庭收入的占比多少不僅可以衡量一個家庭的貧富程度,也是檢驗一個村,一個鄉,甚至一個地區勞務輸出和產業結構調整成效的重要指標。多年來,位于靈丘縣落水河鄉的農村固定觀察點新河峪、樂陶山和西莊三村通過土地流轉和政府勞務輸出措施的助推,一大批農業產業化經營實體得以形成和發展,農民外出務工收入和農村經濟總收入一度保持了雙增態勢。然而,2015年調查數據顯示,三個觀察點村外出務工人數比上年有了明顯減少,年末家庭工資性收入出現大幅下降,雖然農業喜獲豐收,但豐年欠收已成不爭的事實。是什么原因造成了外出務工人員的減少?觀察點村目前勞力分布和收入現狀如何?勞力回流現象給我們以怎樣的思考和啟示?帶著這些問題我們開展了一次專題調研。

1勞力分布和收入現狀

1.1勞力分布情況調查

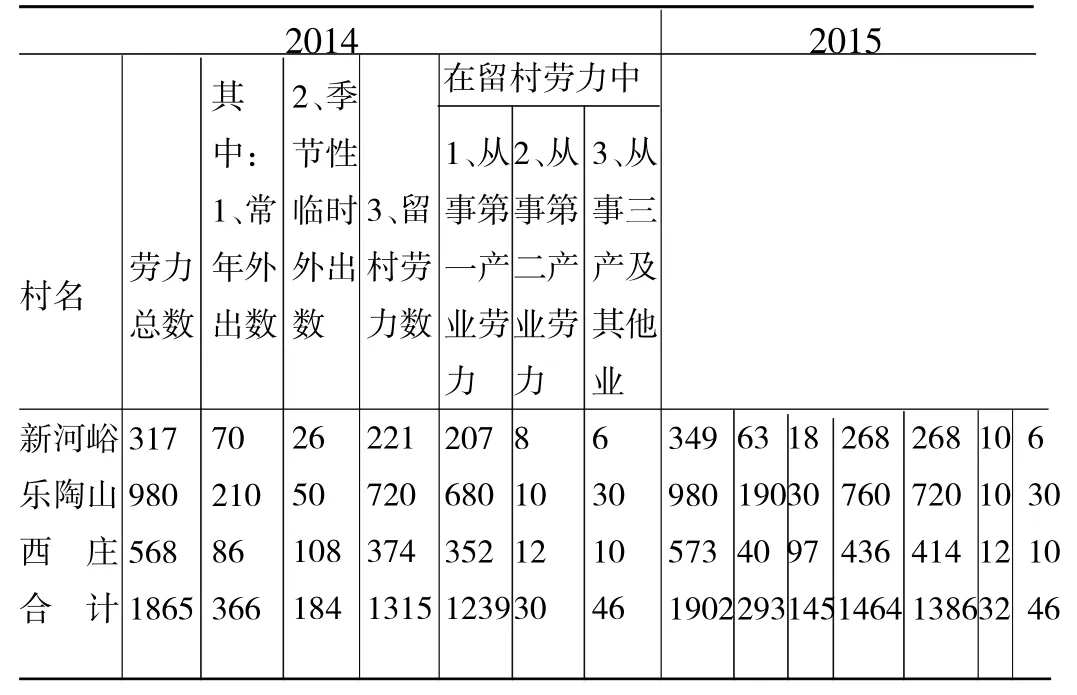

這次專題調查的第一個重點是2014年和2015年觀察點村勞力分布情況對比調查。調查結果如下表:

2014年-2015年固定觀察點村外出務工勞力分布情況對比表單位:個

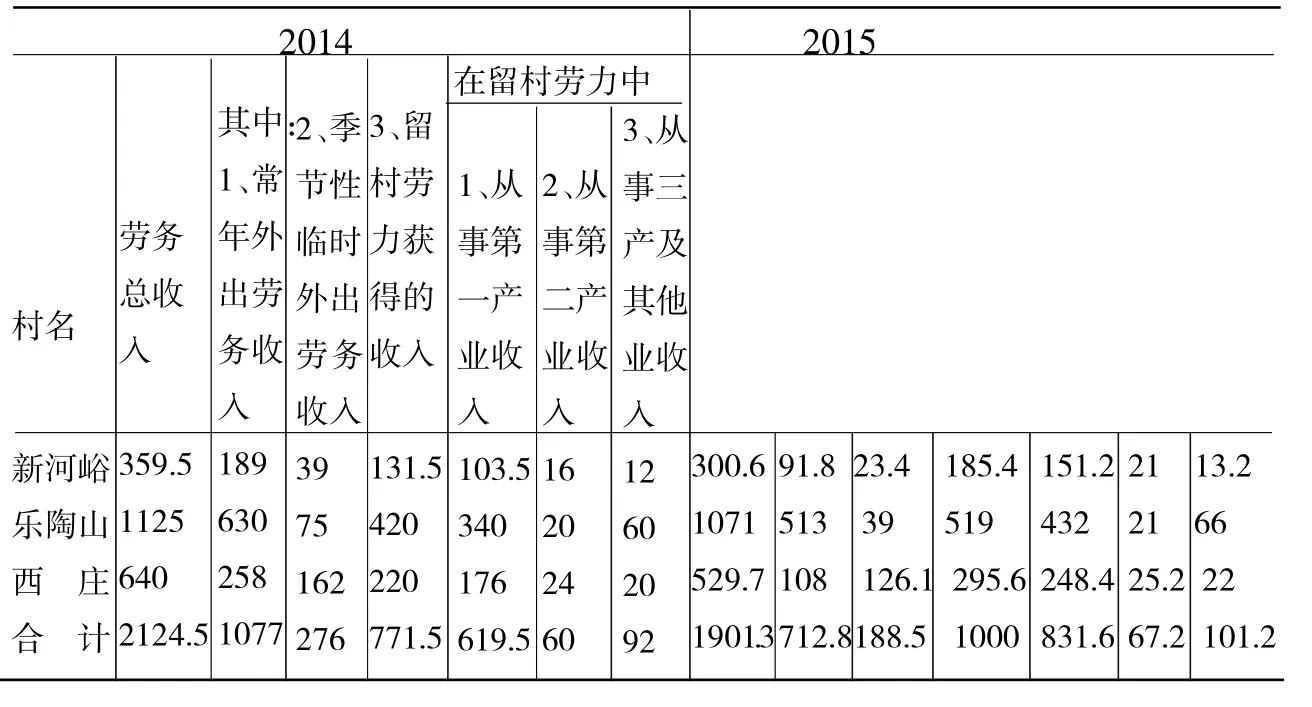

2014年-2015年固定觀察點村外出務工勞力收入構成對比表單位:萬元

調查數據顯示,2014年觀察點新河峪、樂陶山和西莊三村勞動力總數為1 865人,主要分布在三大塊:一是常年外出務工,勞力數是366人;二是季節性臨時外出,勞力數是184人;三是留村,勞力數是1 315人。2015年三個觀察點村勞動力總數為1 902人,比2014年增加了37人,其中:常年外出勞動力293人,比上年減少了73人,季節性臨時外出勞力145人,比上年減少了39人,留村勞力1 464人,比上年增加了149人。

留村勞力在產業中的分布情況是:2014年從事第一產業的有1 239人,從事第二產業的有30人,從事三產及其他的有46人;2015年從事第一產業的有1 386人,比上年增加了147人,從事第二產業的有32人,比上年增加了2人,從事三產及其他的有46人,與上年持平。

進一步分析表明,2015年三個村的外出勞力均比上年有明顯減少,留村從事第一產業的勞力數據則明顯增加。由此可以看出,勞力回流后仍以從事傳統的第一產業為主,并沒有新的其他職業選擇。

1.2外出勞力收入情況調查

這是第二個調查重點,具體情況如上表:

數據顯示,2015年三個村的勞務總收入是1 901.3萬元,勞均0.9996萬元,比上年減少了223.2萬元。其中:常年外出勞力收入是712.8萬元,勞均2.4327萬元,比上年減少了364.2萬元;季節性臨時外出勞力收入188.5萬元,勞均1.3萬元,比上年減少了87.5萬元;留村勞力的收入是1 000萬元,勞均0.6831萬元,比上年增加了228.5萬元。

2外出務工勞力減少的主要原因分析

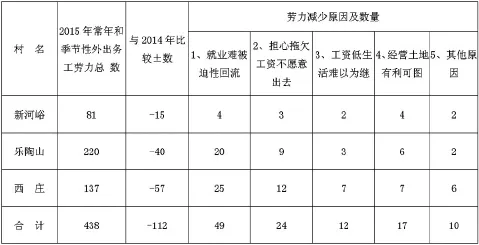

經過梳理匯總分析,三個村外出務工勞力減少的原因主要有五個方面,具體情況如下表:

固定觀察點村勞力回流原因調查統計表單位:個

2.1就業難被迫性回流

這里面主要有兩個因素,一是受國際國內經濟形勢低靡的影響,好多城市吸納就業的能力明顯下降,尤其省內的太原、大同等二、三線以下城市及周邊地區許多勞力密集型企業紛紛倒閉,壓縮了沒有一技之長農民工的就業空間。二是農民工文化低、無技術,在城市競爭激烈的勞力大軍中很難占有一席之地。面對好多企業用工的高門檻,其中的大部分人員被迫選擇回村務農。我們對三個村外出務工勞力的文化程度進行了調查,統計顯示,在438名外出務工勞動力中,高中以上文化程度的只有57名,占外出勞力總數的13.9%;初中文化程度的269名,占外出勞力的61.4%;小學及以下文化程度的112名,占外出勞力的27.4%。而且,在常年外出的勞動力中,接受過職業培訓的只有47名,占外出勞動力的10.73%。三個村由于就業難導致被迫回流的有49名,占回流勞力總數的43.8%。

固定觀察點村勞力受教育程度調查統計表單位:個

2.2擔心拖欠工資不愿意出去

三個觀察點村外出務工人員大多是青壯年勞力,不僅是家庭里的頂梁柱,務工收入還是維系整個家庭生計的主要來源。多年來,盡管相關部門利用法律手段對勞務市場進行了持續整治,拖欠農民工工資的社會頑疾一度得到了有效治理。但從三個觀察點村外出務工人員中了解到,他們中的大部分人員多數在工作環境差、權益無保障、經營管理不規范的低端行業務工,大部分人未和用人單位簽訂勞動合同,所以拖欠工資現象的發生比例仍較高。農民工普遍認為:與其外出打工要冒討要不到工資的風險,不如干脆選擇回村務農踏實。2015年,三個村擔心拖欠工資不愿出去的就有24名,占回流勞力總數的21.4%。至今,這一群體中仍有近一半人員存在不同程度工資被拖欠無法討回的問題,拖欠額高達10多萬元。

2.3工資低生活難以為繼

主要表現在兩個方面,一是工資低。據在外打工的農民工反映,2015年在外打工的月工資標準較前幾年降了15%~20%左右。如:新河峪村常年外出打工的馬興權,男,43歲,初中文化,家庭人口3個,一個兒子就讀小學。2014年他在北京餐飲服務業當保安,月工資3 000元左右,管吃住。2015年春季外出務工,找了好多家企業,月工資均為2 400元~2 600元左右,工資比以往少了400元~600元。2 000多元的工資根本不能滿足城市基本生活需求,生活無以為繼。所以,他選擇了回村務農。一則可以照顧父母,二則農閑時,可以在縣城建筑工地當小工,工作雖然不穩定,但每年能有1萬多元的打工收入,再加上經營1.33多hm2地的收入和糧補等,養家糊口基本沒問題。類似馬興權情況的在三個村不在少數。二是城市高消費。在三個觀察點村回村務農的群體中,有相當一部分是舉家外出,他們選擇回村的理由是打工收入難以維持城市生活、租房、教育、醫療衛生等方面的高消費。回到農村不僅可以大大降低生活成本,還可以使城市高節奏生活帶來的壓抑感得到全面釋放。2015年因工資低生活難以為繼回流的有12名,占回流勞力總數的10.7%。

2.4經營土地有利可圖

在觀察點村,外出勞力回村搞土地開發有兩個方面優勢:一是土地資源豐富的優勢,這是農民工選擇回村進行土地規模化經營的先決條件。新河峪、樂陶山村地處靈丘腹地邊緣的黃土丘陵區,土地資源豐富,而且地價低廉。長期以來,由于農村青壯年勞動力部分外出打工,致使大量耕地閑置、荒廢或待流轉。據調查,三個觀察點村2015年農用地總面積是943.4hm2,其中耕地面積487.2hm2,未利用的撂荒閑置地面積463.6hm2,占農用地總面積的48.34%;在487.2hm2承包耕地中,因勞力外出無人耕種撂荒或待流轉的有121.8hm2,占承包耕地總面積的24.9%。二是政策資金扶持的優勢。近幾年,國家大力倡導農民發展家庭農場和種養專業合作社等民間經濟組織,并在政策資金上給予扶持和傾斜,極大地刺激了在外漂泊的務工人員。于是,有好多人懷揣打工積累的經驗見識選擇回村創業。盡管農業生產經營是一個微利行業,但從事大規模的土地經營仍可以給一個家庭帶來比外出打工更豐厚的利潤。調查中,我們截取了三個觀察點村2010年和2015年兩年間規模經濟實體發展數據進行比較。2010年,三個固定觀察點村農民專業合作社只有2個,3.33hm2以上的種糧大戶只有7個。到2015年,農民專業合作社發展到了6個,新增家庭農場3個,3.33hm2以上的種糧大戶達到了19個。由此可見,在黨的富民政策感召下,農民工已開始瞄準家鄉土地這盤大蛋糕,認為農村小天地仍可作出大文章。2015年,共有17名農民工選擇回村新辦各類土地規模經營實體,這部分人占到了回流勞力總數的15.2%。

2.5其他原因

如回村照顧老人、疾病影響等,此原因回流的有10名,占回流勞力總數的8.9%。

3對勞動力回流現象的思考與啟示

3.1農民工職業技能培訓要緊跟市場需求的腳步

從固定觀察點村外出務工人員的就業窘境不難看出,現階段各級政府實施的一系列陽光工程、雨露計劃以及對新型職業農民進行的各類培訓,雖然取得了一定的成效,但由于培訓力度不夠大,覆蓋面小、專業不對口等原因,并沒有從根本上改變農民工技能低、就業難的現狀。農民工自身所處的這些劣勢決定了他們只能從事環境差、收入低的低端職業,甚至無業可就。這就要求農民工要想在城市立足,就必須不斷提高自己的勞動技能。同時,要求我們政府在這方面應繼續加大投入,加強農民工群體的職業技能培訓,幫助農民工提高職業技能。一是加大培訓宣傳力度,讓需要接受培訓的務工人員家喻戶曉,增強參與度和培訓覆蓋面;二是政府職能部門應利用組織勞務輸出、一村一品項目實施、精準扶貧項目落實等機會,開展一對一精準對口培訓;三是依托有機農業示范區、農民專業合作社、家庭示范農場等實體平臺,有針對性地開展新型職業農民群體的培訓,增強他們的企業經營能力和預防市場風險的能力,使其在農村廣闊的舞臺上能夠大有作為;四是充分發揮鄉村農技、農機以及黨校的功能作用,通過網絡教育手段,組織村民開展“夜校式”的經常性教育培訓,及時解決農民生產生活中遇到的實際問題和困難。對農民工進行崗前職業技能培訓,政府應起到引領和橋梁紐帶作用。不僅在資金上給予大力支持,而且在培訓實踐中,要不斷探索新方法,幫助解決新問題,讓農民職業技能培訓既契合時代特點,又緊跟市場需求,最終取得實實在在的效果。

3.2組織勞務輸出應與抓農民工權益保障措施落實雙管齊下

多年來,靈丘縣委、縣政府不斷加大勞務輸出力度,農村富余老力就業率有了明顯上升。特別是團中央等上級有關單位包扶靈丘后,以勞務輸出為主題實施了多期形式多樣的職業技能培訓,很大程度帶活了靈丘勞務市場整盤棋,全縣勞務收入占比明顯提高。但勞務輸出是一個需要長期持續不斷推進的工作,在這方面,要求各級黨委、政府應繼續深入持久地加以助推,把區域內勞務輸出作為一項政治任務和民心工程抓緊,抓實,抓出成效來。同時,組織勞務輸出應與抓好務工地農民工權益保障措施的落實雙管齊下,同時進行。觀察點村勞力回流原因表明,有相當一部分農民工由于從事高危險、低收入、福利權益及人身安全無保障的低端行業,不簽訂用工合同、拖欠工資等現象仍普遍存在。對此,廣大外出務工人員十分無奈,迫切希望各級政府部門承擔起務工地農民工權益保障措施落實監督的責任。特別是在用工合同簽訂、農民工工資拖欠兩個方面要進一步加大執法監督力度,給農民工權益以切實的保障。

3.3創新土地流轉管理機制,筑巢引鳳為農民工就業

開辟新途徑。靈丘縣地域遼闊,土地資源分布不均。尤其是土地較多的川下和東、西北山地區,未利用地和閑置耕地較多,進行土地規模經營和現代化農業建設條件得天獨厚。據2015年農經部門的統計數據顯示,全縣耕地總面積是3.28萬hm2,其中:土地流轉總面積是0.49萬hm2,占耕地總面積的15.71%。在土地流轉總面積中,按流轉形式分:采取轉包形式流轉的面積0.38萬hm2;采取轉讓方式流轉的966hm2;采取互換方式流轉的0.73萬hm2;采取出租方式流轉的0.034萬hm2;采取其他方式流轉的434hm2。按流轉去向分:流轉入農戶的面積有0.43萬hm2;流轉入合作社的面積有0.056萬hm2;流轉入企業的面積有0.034萬hm2;流轉入其他主體的面積有4.13hm2。

土地流轉數據表明:目前,全縣土地流轉在耕地總面積中的占比與全國平均水平比較仍存在較大的差距。不僅流轉比例小,而且,從流向主體上看,流轉入合作社、企業等的耕地數較小,說明企業的內升動力不足,市場拉動作用仍較弱,土地流轉幅度和水平以及流轉收益依然徘徊在低位。因此,要求政府應加強土地流轉的管理,鼓勵和引導農民通過土地流轉,進一步解放生產力,發展規模農業產業實體,推動傳統產業戰略轉型。首先,在流轉平臺建設上加大投入,建立和完善適應市場經濟需求的土地流轉交易服務平臺,以透明公開的流轉信息和便捷高效的土地流轉網絡服務推動土地經營權有序流轉;其次,積極創建土地經營權融資服務平臺,嘗試土地經營權、林權及其他農業產權抵押融資新實踐,以靈活、寬泛的融資方式和渠道幫助農民工解決創業過程中的融資難、融資貴問題。三是加快農村承包土地經營權確權頒證登記工作進度,盡快建立起合法、規范、有效的土地用益物權認證、監管和信息共享體系,為土地盡快進入市場、參與流通、實現效益最大化提供前提保障。同時,要認真搞好調研,制定切實措施,有效化解全縣土地流轉面臨的流轉手續不完善、流轉面狹窄、中介服務跟不上、流轉渠道不暢等現實問題。

4 加速推進農村養老體系建設,消除農民工子女外出務工的后顧之憂

計劃生育政策在初步取得人口預期目標的同時,也引發了諸多無法回避的社會矛盾,比如:一孩家庭子女外出務工與空巢老人無人照顧的矛盾就是其中之一。在觀察點村這部分群體盡管所占比例不大,但至少也反映了當下城鄉養老資源配置不公的現實,同時印證了當前放寬二孩政策頂層設計的重要性、必要性和緊迫性。抓好農村養老服務工作不僅可以解決留守兒童和空巢老人的衣食住行問題,解除外出務工人員的后顧之憂,使其更安心地外出務工創收。另外從大的層面講,搞好農村養老服務工作對和諧新農村建設和2020年全面建成小康社會目標意義重大,影響深遠,必須引起各級政府領導的足夠重視,并采取有效措施抓好落實。一是加大政府投入力度,強化農村養老公共服務設施建設,進一步提高農村養老保障力;二是探索民營資本參與農村養老體系建設新途徑,利用民間力量興辦農村養老服務事業,彌補政府投入不足問題;三是整合鄉村已有的養老服務資源,盤活沉淀資產,使其重新發揮應有的功用。

1004-7026(2016)02-0019-04中國圖書分類號:D669.2;D668

A