印度的“寡婦之城”

鄭曼華

被親人拋棄,也不被宗族鄰里待見,上千名印度婦女只能前往印度“寡婦之城”溫達文,那里有超過2萬名寡婦。

無處可去,無處可藏

在印度,有些思想非常保守的印度教徒認為,妻子應該在丈夫死后殉夫,因為她沒能留住他的靈魂。她們被親人拋棄,也不被宗族鄰里待見,這些生活在社會最底層的女人只能前往德里以南100公里的溫達文,那里有超過2萬名寡婦。她們別無選擇,只能住在由政府、私人機構以及非營利組織經辦的避難所。她們終日穿著白衣,知道此生再也無法回家,她們將在這里度過余生。

修道院里的寡婦

根據印度教教義,寡婦不能改嫁,必須躲在家里,取下身上所有的珠寶飾品,穿上喪服。她變成了家族的恥辱,被剝奪參加宗教生活的權利,并為其他社會成員所孤立。丈夫死后,很多寡婦要么被趕出家門,要么擺脫親戚逃往大城市——這些人之后都再無音訊;有些會前往印度教圣城瓦拉納西,其他的人則會去溫達文——傳說她們崇拜的印度神明奎師那在那里度過了他的童年。

在印度,寡婦總會受到歧視和迫害,最古老也是最有力的例子是——許多寡婦在丈夫死后不得不選擇殉夫。舊時印度有殉夫的喪葬習俗,寡婦會在丈夫火葬時投入火堆中自焚,或者在丈夫死后不久自殺,1892年英國殖民者禁止了這一習俗。不少印度人認為,丈夫是妻子活著的唯一理由了。

許多寡婦剛來到溫達文時感到迷茫,她們必須獨自面對這個世界,繼被家人厭棄后她們又被排擠到了社會邊緣,最后在深深的孤獨和痛苦中死去似乎是她們唯一的結局——但是,現在她們有了新的群體,漸漸地有許多人開始走出孤獨,嘗試重建生活。

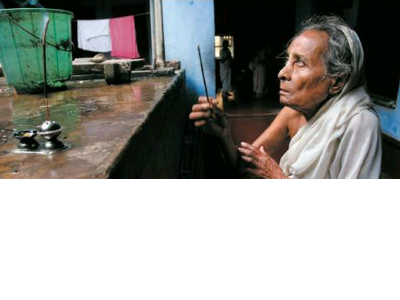

加亞特里訥正在梅拉·沙巴基尼修道院做普迦,這家修道院建于60年前,現在收容了220名寡婦。“我們每天早上5點鐘醒來,部分人會去亞穆納河邊洗澡,洗完澡后做今天的第一個普迦,然后回修道院,在奎師那和茹阿達神像前頌唱宗教圣歌。”

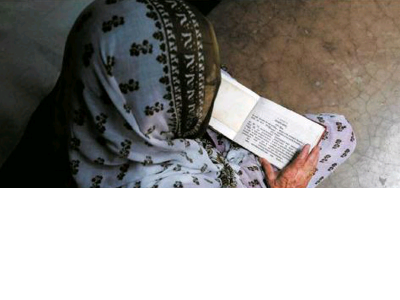

在唱過頌歌和做完禱告后,女人們才開始一天的事情。她們要么獨自一人要么兩三個人一組做飯,然后在房間或修道院走廊吃飯。吃過飯后她們會閱讀宗教書籍和進行禱告。不可否認的是,她們在宗教信仰中獲得了大部分的勇氣和信念。

善良的面孔

72歲的拉麗塔已經在修道院住了12年。“我沒有想過有一天我會乞討度日,但是我的丈夫在我54歲的時候死了,之后親戚們把我趕出了家門,為了活下來我不得不去乞討。之后我遇到了一個好心人,他幫我買到了一張前往溫達文的火車票。所以我來到了這里,然后再沒離開過。”

夕陽下,修道院的女人們站在亞穆納河邊進行河神祭。其中一名高興得跳入了河水中,其他人則幫忙拉她上岸。

68歲的圖爾西正在吟唱頌歌。她來自加爾各答附近的一個小村莊。丈夫死后,男方的親戚搶走了她的財產,圖爾西不得不和她的孩子一起搬到貧民窟。很快,她的一個孩子以參拜奎師那為由將她騙到了溫達文。參觀完修道院后,兒子勸她留在溫達文,即使她當時并不想留下來。兒子離開修道院后就再沒來看過她,如今圖爾西正在修道院度過她的第13個年頭。

加亞特里訥在修道院里做普迦

91歲的香提·帕德胡·達石是修道院最年長的住戶,她來自西孟加拉邦,25年前來到溫達文。

隨著印度越來越進步,印度寡婦的處境正在緩慢地朝著好的方向發展。但是民眾對寡婦長久以來的偏見和羞恥感并不會輕易改變,所以目前這種情況不會很快就消失,尤其是在傳統的農村地區。

正在誦讀經書的寡婦

穿白衣的寡婦在溫達文街上買菜。她們經常被社會邊緣化,在印度人看來,寡婦會帶來不幸,一些人甚至在看到寡婦時會避開。不過,近年來包括蘇拉布國際組織在內的許多當地非政府組織不僅在財政上給予她們支持,還帶頭組織了許多全國性項目和媒體活動,旨在提高人們的相關意識和包容度。

一名寡婦在河神祭時高興得跳入了河水中

盡管人們禁止寡婦參加任何正統的傳統慶典活動,不過,現在這些寡婦的心態正在轉變,她們開始違反禁令了。

對于印度寡婦而言,胡里節這一天是她們宣泄情感和傳達心愿——想要獲得尊重的心愿——的好機會。在這一天,沒有社會屏障,人們一起歡慶盛宴,無關年紀、性別和身份。在這一天,不同種姓的人打成一片,那些一年到頭都在點頭哈腰的人終于有機會可以罵回去。

普里馬今年60歲了,她很高興身邊有那么多和她命運相仿的人,她不再感到孤單。“我們學會了一起生活、互相幫助,我跟她們成為了朋友——真正的朋友,我們知道彼此都經歷過什么。我們向前看,努力不回頭。我們從不談過去。”