胡吉訶德

張仁勝/著

我給朋友第一次介紹胡紅一之時,一般都會告訴朋友:這是胡紅一,河南人,高干子弟。

朋友強壓即將認識一個高干子弟的喜悅,故作淡然地問:哦,胡老師是——

我壓低聲音,如同泄露不可外傳之秘密:胡老師是河南省——

朋友立即將幾十年河南省出過的胡姓高干在腦海中搜索一遍,略感疑惑:好像,河南省部級沒有姓——

我點頭認可朋友的搜索結果:胡老師是河南省駐馬店市——

朋友認識這個高干子弟的興趣銳減,淡淡將老師二字省略:哦,知道了,小胡是駐馬店那誰——

我搖頭否認朋友的判斷,將胡紅一的高干子弟底細和盤托出:胡老師是河南省駐馬店市確山縣胡廟鄉衛生所胡所長的兒子。

朋友皮笑肉也笑地綻放五官,明了這是關于胡紅一出身的段子。

下筆便胡侃胡紅一段子,是因為胡紅一出劇本集,約我寫個序。他對序文有明確要求:不去管劇本高矮胖瘦,就讓讀者讀了這個序,對胡紅一這個人感興趣。一個人得多么自信,才會要求別人如此作序?

但是,這個要求著實讓我如釋重負,腦海里瞬間蹦出標題:胡吉訶德。這個標題,脫胎于西班牙小說《堂吉訶德》。有人問,胡廟鄉衛生所胡所長的兒子胡紅一,跟那個西班牙騎士有什么關系?說來簡單,西班牙人堂吉訶德,人生故事就是一個又一個段子。河南人胡紅一,同樣一絲不茍地將一個又一個段子,活成了他的人生。還有一點,當想到堂吉訶德大戰風車的場景時,我能隱約聯想在精神層面,胡紅一有著與堂吉訶德相近的地方。心頭怦然一動,胡吉訶德橫空出世。

駐馬店師范學校體育班三級跳遠專業的胡紅一,在廣西文學藝術界是個絕無僅有的存在。此番盡管他出的是劇本集,但是,如果我僅說戲劇,不僅對不起這個稱我為“勝哥”的兄弟,更是對他在其他文藝門類中流傳的精彩段子極大的不尊重。胡紅一在廣西文藝界的獨特存在完全不具備普遍性,他是中國作家協會會員,中國戲劇家協會會員,中國音樂家協會會員,同時還是廣西作協理事——橫跨文學藝術各門類是胡紅一最顯著的生存特征,不說他的領域橫跨的段子,是說不清胡紅一人生的。我甚至有點懷疑,他的第一專業不是三級跳遠,而是一百一十米跨欄。

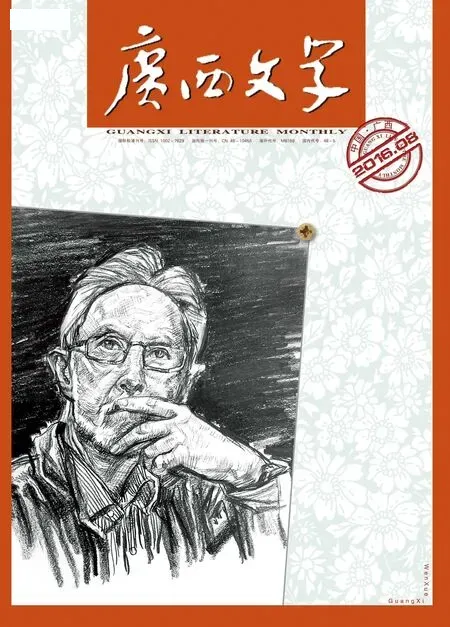

胡紅一

胡紅一混跡文學圈,憑的是《中國式山水狂想》等幾本專著。胡紅一行走戲劇界,靠的是《壯錦》等十幾出舞臺劇。胡紅一化身音樂人,仗的是《山歌牽出月亮來》等幾十首歌曲。就這,還不算他編劇的電影《真情三人行》、廣播劇《山外有個世界》以及策劃撰稿的上百臺大型晚會。事實上,只要你的視力在零點一以上,你就會發現在南寧大飯店和小餐館乃至路邊攤,不管文藝任何門類著名人士喝茅臺或者二鍋頭,都有國家一級編劇胡紅一席間頻頻舉杯的身影。

胡紅一很早就擁有廣西文藝界最昂貴的進口摩托車。那輛摩托好到什么地步?曾搭載過兩位廳級領導和多個處級干部就不說了,著名作家東西還沒有獲得魯迅文學獎的時候,長時間與胡紅一的女朋友爭搶這輛摩托后座。胡紅一經常丟下哀怨滿目的女朋友,用這輛名貴摩托載著東西去出席各種高規格文學會議。聽胡紅一說,常坐“摩的”的文學家第一次乘坐胡紅一摩托時,下車后習慣性地掏出兩塊錢“摩的費”塞給胡紅一。胡紅一則高傲地揚起有錢人的下巴,并用下巴指向摩托車外文品牌,表示自己與摩的駕駛員是有區別的。但是,我從東西那里聽到的版本,是說胡紅一下意識地接過他遞過去的那兩塊錢,然后像真正的摩的司機那樣熟練地揣進口袋。

不管誰說的是真的,反正胡紅一最后是要跟著著名文學家進酒店,以報社記者的身份參加一個又一個文學會議、出席一個又一個文學場面,將廣西作家的段子講到令人拍案叫絕的地步。中國很多名刊編輯來廣西組稿,都會發現廣西作家圈最活躍的作家是胡紅一,這個人談起文學十分了得,講起故事極其生動。在喝過無數場酒后,編輯們不止一次鄭重地跟胡紅一約稿。每到這種時刻,常坐摩托車后座的東西,都會語重心長地說出那句關于胡紅一的名言:胡紅一是廣西唯一沒有作品的作家。編輯深感意外之后,往往會善良地把這句銳利如錐的話兒圓上一圓:哦,紅一大師述而不作,乃古時大家風范!每每至此,不需細看,便可見胡紅一盡管臉上仍笑容燦爛,眉宇間還是流露出一絲心頭被扎破的痛感。沒想到,心頭疼痛了十來年后,他雖然還是沒變成真正的作家,但是已經變成名正言順的劇作家。

據我觀察,在廣西劇作家里,胡紅一是極少數有較高文學品位的劇作家——文學性強是他這個完全沒有舞臺經驗的人能夠從事戲劇編劇的主因。這當然與他長期跟廣西文學大家廝混有莫大干系。例如,常坐摩托后座的著名文學家,講究在作品中“拎”點什么,胡紅一深得其味,證明之一便是胡紅一的劇情梗概,在廣西劇作家中寫得最為精彩,“拎”出來的那點玩意兒往往能唬住人。我相信,還有那句扎破他心頭的名言,一直激勵著他去做一個有作品的作家。西班牙小鎮上的人不承認執長矛騎瘦馬的堂吉訶德是騎士,刺激出堂吉訶德這樣一名流芳百世的騎士。從那句名言刺破心頭之后,胡紅一在許多夜里以筆為矛、以夢為馬與戲劇風車浴血奮戰。那句名言價值千金,當初他沒收東西搭摩托的兩塊錢,成了胡紅一人生中做得最對的一次現金交易。現實情況是這樣的,在文學界不尷不尬地廝混多年的他,后來靠“文學感覺”賺大發了。

2014年,胡紅一又買了力壓廣西文學界全部私家車風頭的路虎限量版越野車。不知為什么,他把當時剛上牌的越野車開到文化廳辦公大樓前,直接停到領導專用車位。當天是周末,他喝到大醉,醉了三天的胡吉訶德先生便讓那輛豪車在領導專用車位停了三天。領導大度,沒跟胡紅一計較,但是我聽說此事之后,還是嚴肅批評了他:在私家和公家均無豪車的文化系統,買一百多萬的路虎越野車已經夠扎眼的了,你還敢鳩占鵲巢地停到領導車位,你想干什么?胡紅一將自己的下巴準確地指向路虎車標,傲慢道:領導看不見我的才華,我就把才華換成財富讓他們看看,讓他們通過我的財富來認識我的才華。他的話音剛落,我便看見胡吉訶德把路虎當成胯下瘦馬,以藝術騎士的奇怪扮相,跟他看著別扭的風車較著沒有緣由的勁兒。紅一兄弟啊,哥勸你一句,這樣干下去,就算你把自己當胡吉訶德,碩大的風車也不是你挑釁得了的啊!胡紅一答:才華換財富再讓別人通過財富認識才華,兄弟呈現出多么強大的文學勇氣啊!我嘆道:啥嘛,文學勇氣?你自個兒編的嗎,我都沒看見文學家用這詞兒。胡紅一撇嘴:雖然他們在每一篇章都寫了很多自以為有血有肉的文字,但是,沒有骨頭。唉,這孩子有堂吉訶德的瘦馬,也有堂吉訶德的長矛,不過,他的性格讓他比堂吉訶德缺少一面盾牌,挑戰風車的下場必定遍體鱗傷。

不過,他這點兒狂,哥還真攔不住。我只能說,盡管熱愛文學的胡紅一把一個文學人物當原型模仿是愚蠢的,但是,因為他熱愛文學,因此,盡管吃了不少與堂吉訶德類似的虧,最終還是依靠文學的力量,在橫跨藝術各界去搶劫掠奪之時屢屢得手。

就以胡紅一橫跨音樂界為例。胡紅一的歌詞在廣西是不是最好的我不好說,但是,他的歌詞是廣西最貴的恐怕沒有爭議。有一回某縣要辦節慶晚會,來人請胡紅一為晚會撰寫主題歌詞,來人小心地詢問胡老師潤格多少。胡紅一面對來人詢問,如同清官面對行賄者那般不理不睬,卻莫名其妙地跟旁邊陪吃者說起了穿阿瑪尼內褲的舒適感。陪吃者問多少錢一條?胡紅一說八百。陪吃者穿慣了十塊錢四條的內褲,嚷嚷阿瑪尼內褲太貴。胡紅一面露不解地問縣里來人:一首歌詞就能買五十條阿瑪尼內褲哎,貴嗎?話說到這份兒上,縣里來人即便數學不及格,也能算出胡老師一首歌詞的潤格是人民幣四萬元。后來有人問他,身邊很多詞作家兩三千一首都搶著寫,你為啥敢喊這么高?只聽胡紅一咬牙切齒說,他們找的可都是北京作曲家,曲兒比歌詞貴幾倍吶!噢,原來他不是漫天要價,是心里不服。

生活中,胡紅一一般不回答他穿戴使用的奢侈品值多少錢,而是淡淡地說也就兩首歌詞或者一首半歌詞。每年過年時,他都會叫老婆給河南的爺爺寄錢,老婆問:今年寄多少?胡紅一答:一首歌詞吧。也是,從南寧國際民歌藝術節開幕式到廣西電視臺晚會,你在各種名目的文藝演出中,都可以聽到胡紅一作詞的歌曲。跟他合作的作曲家包括在中國續寫歌劇《圖蘭朵》音樂的郝維亞、獲得第九屆廣西劇展作曲金獎的小蘋果等音樂界大腕。寫到這兒,想起一樁怪事——很搶手的音樂人胡紅一完全不識譜,而且……唱歌跑調——除了河南豫劇,胡紅一沒能力唱準其他音樂作品。現代音樂從他嘴里一出來,就跑到古老的黃河邊轉悠了。這樣的音樂素質在音樂界如魚得水,不得不說是個奇跡。他的歌詞靠什么取勝呢?除了文學感覺,其他原因解釋不了。

我有時琢磨,胡紅一歌詞的文學感覺到底是什么?后來想明白了,在胡紅一筆下,平常話不好好說就是歌詞。例如南方雨多、太陽大是常見自然現象,到了胡紅一筆下就成了“起舞的春雨喲會唱歌的陽光”。一個理科朋友跟胡紅一較真:你非要把雨打樹葉的聲音算唱歌我也就認了,你媽的非說會唱歌的陽光,你聽過陽光出聲呀?胡紅一狡黠地笑笑:文學,這是文學。又例如廣西人在月亮出來的時候唱山歌也是常見現象,到了胡紅一筆下就成了“山歌牽出月亮來”。理科朋友又較真了:紐約不唱山歌,月亮就出不來啦?胡紅一依舊狡黠地笑笑:文學,這是文學。更可氣的是在他那首《尖尖謠》里,居然出現“尖尖的吸引尖尖的牽掛尖尖的思念”。理科朋友終于在憤怒中變成詩人:文學,有多少胡紅一借汝之名,去掙毫無物理常識的歌詞稿費?一針見血,歌詞錢確實是胡紅一借文學的名義掙的,混文學界吃的那點小虧,讓這廝賺了大便宜。賺錢了干什么?喝酒。

關于胡紅一的段子多與酒有關。他過人的智慧在每天下午,會全部用在如何啟發別人攥個酒局。如果到了傍晚酒局實在攥不成,他就咬牙自己掏腰包請朋友。作曲家唐力早年做生意,家藏不少好酒,號稱退休后足夠他喝三十年。認識胡紅一以后,唐力一直喜歡跟胡紅一聊天,僅僅與胡紅一聊了三年零七個月,家中藏酒一瓶不剩。唐力無酒后再召胡紅一聊天,胡紅一婉拒。原來,好酒的胡紅一抓住了唐力對贊揚自己作曲水平的恭維話兒毫無抵抗力的弱點,喝了唐力三年酒。唐力這個作曲家,誰要膽敢夸他的曲子寫得好,他會高興到如大班小朋友得到三朵小紅花,必會強行請你喝酒。用胡紅一的話說,哄唐力的酒喝,技術含量很低。唐力這才知道胡紅一看重的是柜里的酒,不是自己作的曲。

文藝家有時去縣里采風,縣領導往往做東請吃飯。原本人家打算請喝本地米酒,卻見酒桌邊的胡紅一抓耳撓腮,嘴里不時發出“哎,哎,剛才是誰……”之類的嘟囔,似乎一件什么要緊的事情失憶。縣領導忙問胡老師忘了什么事?胡老師滿臉困惑地望著身邊與他一樣好酒的光頭作家,問:哎,哎……剛才是誰說要喝茅臺來著?縣領導被當頭棒喝,只有責令有關人員去找茅臺。為什么不是去買茅臺而是去找茅臺?因為貧困縣沒人喝茅臺,商店根本不賣茅臺,只能去找干部私存的茅臺。一般說來,胡紅一走過的州縣,茅臺酒五糧液存量,殘如大災之年蝗蟲經過的稻田谷穗。

當然,胡紅一對酒的啟發也有失效的時候。

某年,實景演出大佬梅帥元在南寧接待河南某市書記一行人,商談該市一臺實景演出修改問題。不喜歡喝酒的梅帥元叫河南人胡紅一幫忙操持接待晚餐。

胡問:喝什么酒?

梅問:你們河南人愛喝什么酒?

胡答:茅臺。

梅說:那就茅臺。

市委書記一行人抵邕,坐進包廂。

胡紅一用河南話與家鄉人套近乎:河南老鄉來南寧,今晚得放開喝——

書記照例要客氣一下:哦,談事兒,就不喝了吧?

胡紅一正要按套路相勸,沒想到梅帥元把書記的客氣當成了請求:好,書記說不喝,那就不喝。

胡紅一傻了,沒見過這樣的啊,人家客氣一聲不喝,你就當真不喝啊?不過,胡紅一不是輕易認輸的人,他安靜地吃著淡出鳥來的菜,聽桌上的編導們跟河南方討論修改方案,等待著茅臺鎮那輛風車出場的機會。十五分鐘后,某導演說完一個場面的修改,書記表示滿意,只見胡紅一猛拍大腿站了起來,一席人都不知他為何激動到這個程度。

胡紅一:這個場面修改方案精彩啊,書記,談到這個程度,不喝點酒,說不過去啊!

書記的神色顯然是認可胡紅一提議的,他轉臉望向梅帥元。

梅帥元勇敢地迎著書記詢問的目光反詢問道:書記,你想喝?

任何有身份的人遇到梅帥元這種問法,回答只有一個:哦,不想喝。

梅帥元贊同地:書記不喝,咱也不喝,接著說。

胡紅一啟發別人請酒的設計,第一次遇到重大挫折,換別人就算了,但他是胡吉訶德啊,那叫一個不屈不撓。于是,他假裝打手機走出包廂,告訴服務員,過五分鐘用托盤將茅臺酒捧到席間。胡紅一還不信了,酒瓶都上桌了,梅帥元還能不讓擰開酒瓶蓋?

五分鐘后,服務員托著茅臺婀娜進入包廂。此時編導們的創意正好得到河南方面一片喝彩聲。胡紅一的臉頰更是激動得五彩繽紛,他望著梅帥元說:如果說剛才我建議喝酒是犯了急躁病,那么,在方案獲得重大進展的時刻,服務員恰好把酒端進來,完全是天意要為這個成功錦上添花。梅總,這酒——

梅帥元依然扭頭詢問書記:你想喝?

書記只能繼續搖頭:哦,不喝了吧。

梅繼續果斷令服務員退下:拿走吧,不喝。

胡紅一無酒無神的雙眼無助地看著書記,書記則試探地看著梅帥元,梅帥元則滿意地看著茅臺離席而去。晚宴結束,無人再提酒事。一行人到書記房間繼續扯方案,半夜十二點確定所有修改方案。準備散伙之時,整晚如枯木戳在一旁的胡紅一終于盼來了春天——把胡紅一啟發梅帥元開酒所用苦心看在眼里的書記說:方案討論完了,小胡呀,找個吃夜宵的地方,我請梅總和你們喝茅臺,慶祝一下!

胡紅一感動得眼圈都紅了:梅總啊,再不喝,真對不起你和書記領導大伙兒做出的方案啊!

編導們與書記的隨行們也都對苦等茅臺的胡紅一表示同情,都扭頭等梅帥元表態。

梅帥元打了個哈欠:討論一晚上,累了,夜宵就算了。

天無驚雷,但胡紅一顯然被劈得外焦里嫩。那夜,南寧沒下雨,但胡紅一回家走過的路,都是濕的。

說到這里,你以為胡紅一啟發梅帥元的酒以失敗告終了是吧?錯!若干年后,梅帥元把湖北恩施實景音樂劇《龍船調》的編劇合同給了胡紅一。到《龍船調》演出的時候,財務經理發現胡紅一前后去恩施采風達十七回,以至于采風差旅費比其他演出多出近二十萬。胡紅一信誓旦旦地說,去采風十七趟完全是為了創作。他說,創作好作品只有一條路可走,就是盡可能多地走到人民中間。認識他的人都知道他說的是瞎話,一般人會猜測他是不是在恩施有了情人,土家小妹風情萬種,胡紅一向來意志薄弱……只有我心知肚明,胡紅一這是對那天沒喝成茅臺酒的報復。恩施土家族酒桌流行摔碗酒——喝一碗酒摔碎一個碗,喝完酒一地酒碗渣滓,豪氣逼人。盡管拿酒上來的是土家族小妹,但因為喝的是梅帥元項目的酒,胡紅一認為摔一次碗不足以撫平那瓶沒開的茅臺帶來的心中創傷。胡紅一給梅帥元的劇本一共九千來個字,據當地陪同統計,十七趟采風胡紅一總共摔碎了三百多個碗,摔碎一個碗平均只能寫出三十個字。最重要的是一碗酒二兩,摔三百個碗需要耗酒六十斤——梅帥元當年省下了一斤酒,五年后胡紅一喝了梅帥元六十斤酒,成功報仇雪恨。

說胡紅一嗜酒如命可能有點過,但說他無酒不歡是沒有問題的。對廣西文藝圈子來說,則是喝酒無胡紅一不歡。胡紅一在酒席間妙語連珠,尤其是善于說大人物的段子。那些在被樹為楷模的大師乃至一言九鼎鍋蓋的“冒號”,被他在段子中被裝上紅鼻子,變形為可樂、可愛、可憎、可笑、可憐的凡人。對此,老漢是笑不出來的,但是那些在大師和“冒號”跟前滿面謙遜或者謙卑乃至卑微甚至猥瑣的人,在胡吉訶德放肆調侃大師和“冒號”的時候,笑得比聽八卦的婦女更為花枝亂顫,仿佛胡吉訶德替他們掃去了平日在大師和“冒號”那里落下的郁積,從而獲得農民拿地主開涮的快感。堂吉訶德中有個故事橋段,說是財主在打一個丟羊的小牧童,堂吉訶德行俠仗義,喝令財主放開牧童,并把放羊的工錢給還牧童。堂吉訶德離開后,財主又把牧童捆上暴打一頓,致使牧童命運比被堂吉訶德解救前更糟,只有堂吉訶德自個兒沉浸在俠客的快感中。

胡紅一用連珠妙語給大師和“冒號”帶來的冒犯,當然會通過各種渠道到達大師和“冒號”耳朵。胸懷再寬闊的大師和“冒號”,也很難縱容拿村長不當干部的行為。堂吉訶德與小牧童的故事結局,是小牧童受到了財主暴打;胡吉訶德的故事結局,則是胡紅一想做正處以上人民勤務員的抱負始終難以實現。

有個笑話,說胡紅一這輩子寫了很多字,但他真正想寫的只有四個字:同意報銷。單位只有正職一支筆有資格寫這四個字,胡紅一眼下經常抱怨自己是十二年的副處,意思是說他十二年前就當了廣西日報社主辦的正處級《健報》的副總編,至今也沒資格在發票后面書寫“同意報銷”四個字。說是笑話,其實也不是。北方人好像比南方人更看重當官給家族帶來的榮譽。當年,胡紅一做了副處級總編,第一個報喜電話是打給在胡廟鄉的爺爺。爺爺放下電話轉身走上街巷,告知鄉親們,胡家孫子當上總編了。胡廟鄉的群眾不懂總編是什么官,好事者甚至調侃胡紅一爺爺:總編弄啥咧?總是編筐還是編簍兒?爺爺很受傷卻無法回答“總編弄啥咧”這個問題,于是,回家便給孫子打電話,問:總編弄啥咧?孫子明白爺爺想知道這個官銜的實際意義,明確回答:總編是副處級干部,跟確山縣副縣長一個級別。爺爺繼續上街告之鄉親,繼續受到調侃:副縣長多咧,分管啥才顯眉眼高低哩。爺爺又打電話:紅一,你這個副縣長分管啥?胡紅一覺得總編工作爺爺很難理解,他們能理解的是總編管文化這個大說法,便說:跟咱縣里管文化的某副縣長分管的工作差不離。八十高齡的爺爺扔下拐杖大步流星走上街巷,找到好事者:你不是問俺孫子分管啥么?孫子說了,他分管計劃生育!好事者頓時仿佛脊椎斷了般的彎下腰——在計劃生育一票否決的年代,管計劃生育意味著,想拉誰去結扎你就得脫褲子躺上手術床,誰超生了管計劃生育的可以牽你家牛扒你家房。胡家地位由此在胡廟鄉扶搖直上,爺爺走路也比原先霸氣很多,三尺寬的鄉路因爺爺走法過度大搖大擺,被占去兩尺三寸多。后來,返鄉探親的胡紅一跟爺爺解釋:自己并未說過分管計劃生育。爺爺肯定地說:你說過跟某副縣長分管的一樣,某副縣長也分管計劃生育哩。

胡紅一后來調到了廣西藝術創作中心任副主任,他跟他的上司常劍鈞主任開玩笑說:醒的時候,自我介紹肯定是胡副主任,但是,如果醉了,主任你請允許我把副字去掉,自我介紹我是胡主任。常劍鈞先生笑答:不僅如此,你可以介紹我是常副主任。其實,創作中心歸他分管的只有兩個人,一個是作曲小蘋果,一個是編導白樺銘。因為胡紅一的名字里有個“一”字,小蘋果和白樺銘等廣西藝術青年都稱他“一哥”。

盡管官位不高,但因為有“一哥”這個稱呼撐住場子,雖說多年不提拔,在慣于以官位論大小的場面上也不覺得太尷尬。時光荏苒,那些把胡紅一稱作“一哥”的藝術青年們,漸漸走上了藝術部門領導崗位。一日,一個十余年堅持把胡紅一叫“一哥”的英俊編導被組織部門任命為劇院副院長。任命大會結束,英俊編導被藝術女青年們蜂擁朝外走,迎面碰見胡紅一。只見胡紅一習慣性地堆出“一哥”與“小兄弟”打成一片的親切笑容,等著英俊編導那聲“一哥”出口。誰知比胡紅一年輕十歲的英俊編導,如今也是副處級干部了,而且上升勢頭明顯猛于胡紅一。形勢逼人,英俊編導改口了,堆出“干部”與“群眾”打成一片的親切笑容,問:紅一,找我有事嗎?一聲“紅一”,讓等著接受“一哥”稱號的胡紅一的笑容凝固成永垂不朽的雕塑,能說會道的嘴巴微張半天說不出話,完全無法適應從“一哥”到“紅一”的巨大變化。此段子疑為胡紅一對提拔停滯期過長的自我調侃,頗有編造痕跡。那英俊編導老漢熟悉,現已是正處級干部,見了我這種無官老漢尚熱情稱呼老師,稱呼副處級干部胡紅一,絕不會低于老師級別。

當然,確實有一部分群眾放棄了對胡紅一再進一步的信心,就像球迷放棄對中國足球隊拿世界杯冠軍的信心一樣,我們要理解人們那是恨鐵不成鋼。人們都在同情或嘲笑胡紅一的官場之路越走越窄,我卻注意到了一個現象:隨著胡紅一在官場的失落,他獨立編劇的劇目越來越多了。從前胡紅一多與編劇界大佬合作編劇,每部戲劇作品出來,他的名字永遠排在老二或者老三那個位置。盡管有人叫他“一哥”,但在專業人士眼中,這個位置的人叫老二。胡紅一仕途無望后,不知為什么,他開始獨立編劇了。接連推出的兒童音樂劇《壯壯快跑》、湘劇《書香天下》、彩調劇《有種》、實景音樂劇《龍船調》《天下情山》等劇作,再也不做編劇老二。劇本封面上,只有胡紅一是編劇唯一署名。雖然藝術界叫他“一哥”的人越來越少,但是從編劇實力角度看,他越來越像“一哥”了。想來很有意思,胡紅一多年來一直很想當官,但是,胡紅一多年來一直用盡一切辦法讓自己當不成官。胡紅一多年來給人感覺是一直在編劇界跟著混,但是,當他在官場無路可走后,人們忽然發現,胡紅一的編劇之路反倒有點兒越走越寬闊的意思,證明了藝術家的成就大小,跟藝術家人格的獨立程度確實有點關系。

腦子里其他念頭少了,自己去拼的念頭就強了。堂吉訶德只有行俠仗義一個念頭,結果,他成了世界上名氣最大的騎士,而中世紀那些耀武揚威的騎士現在無人知曉。胡吉訶德用了十幾年時間,大戰許多沒必要挑戰的風車,讓自己一次次走入人生低谷,甚至成為坊間一個又一個笑話。他頭一次陷入人生絕境時,我還專門從北京給他打電話,大意是:奉勸老弟,腦子一熱啥都可以干,就是不要離婚,至少你還有個家。回頭看,這一點他確實做到了,胡吉訶德始終不離的那個“家”,可能就是堂吉訶德最終還得重返的故鄉。但是,從“史”的角度看,可能正因為他走入人生低谷的次數比別人多,將來有一天人們會發現,笑話的創造者最終成了一個藝術上有價值的人物。那時,今天貌似有價值的人物還值多少,反而成了令人唏噓的一個懸念。

呵呵,還是接著說胡紅一的段子。

我到今天也弄不清楚胡紅一到底是因為喝酒當不了官,還是因為當不了官喝酒。反正他的酒癮一年比一年大,酒的段子也一年比一年多。

記得他還騎進口摩托車的時候喝過一次酒,他明顯喝大了。我勸他乘坐一位朋友盡管便宜卻是鐵包肉的微型汽車回家。他嘟囔著說:摩托是我最值錢的東西,我不能放在這里,我得拿回家。于是,胡紅一騎摩托前行,我與朋友不放心,開車跟在他的身后。到了國際大酒店街心大轉盤時,胡紅一把摩托玩得跟彎道超越似的,不過一秒鐘他便人車分離,摩托車朝路邊滑去,胡紅一則保持彎道超越的傾斜身姿,在轉盤地面以肉為輪向前繼續滑行,最終撞向路邊并發出巨大撞擊聲。我大喊:小胡完了!待下車跑到他跟前,沒想到他竟然爬了起來,盡管疼痛令他五官挪位,他還是無比佩服自己:練過體育真是不一樣。

酒駕尚未入刑,他有一次喝多了開汽車回家,遠遠地就看見警察前方查車。那時查出來也就是扣三分,罰兩百塊錢。胡紅一舍不得那二百塊錢,便把車停在路邊,等警察結束查車再回家。結果,酒勁上來他睡著了。等醒過來,警察果然下班了,但是,錢包也不翼而飛——小偷將他裝有所有證件、銀行卡及夠罰三十次酒駕的六千元現金的錢包拿走了。過了幾個月,他再次酒后開車經過這個路段,遠遠又見警察查車,他又把車停在路邊等警察下班。天冷了,車里要開暖氣,他將車窗開了一條透氣的縫兒,仔細落下車鎖,不給小偷可乘之機。然后,他放心睡去,一會兒感覺有動靜,睜眼一看,一個瘦得跟鴉片鬼似的小偷把手伸進車窗上方的縫兒,想開車門偷東西。練三級跳遠出身的胡紅一大怒,打開車門要教訓瘦小偷。瘦小偷看見北方大漢下車,趕緊逃竄,胡紅一喊著“老子要搞死你”的豪言壯語在后面追趕。瘦小偷邊跑邊回頭看胡紅一,迅速判斷這是一個喝多的醉鬼。瘦小偷停下,掏出匕首對準胡紅一。醉鬼胡紅一不知死活,一把握住小偷刺來的匕首,瘦小偷猛地收刀,鮮血從胡紅一的手掌天女散花般絢爛灑落。瘦小偷看著站立不穩的北方大漢,試著用瘦如枯藤的手臂推了一下北方大漢,沒想到要搞死自己的北方大漢竟如玉山傾倒。瘦小偷一腳踩住綿軟無力的醉鬼,一只手從容地將錢包從醉鬼的兜中取出并悠閑踱步而去。胡紅一去醫院給手掌縫了十五針,深刻反省道:我要是不去追他,那八千塊錢他拿不走嘛。

有首流傳網上的歌謠估計是以胡紅一為原型創作的:不去不去又去了,去了去了又喝了,喝了喝了又多了,多了多了躺倒了,躺倒躺倒回家了,回家回家挨罵了,罵著罵著睡著了,睡著睡著渴醒了,醒了醒了頭痛了,痛著痛著后悔了,后悔發誓不去了,到了晚上又去了。

去多了,撞鬼了。胡紅一形容他酒后回家上樓是拔河——用雙手握住樓梯扶手,一把接一把地將邁不動的雙腿拉上一級又一級樓梯。有一回,他酒后開車回家,連拔河上樓都做不到了,便在車里睡去。第二天醒來,錢包和汽車鑰匙都不見了,而車門完好。胡紅一去調監控看,發現在半夜三點左右自己下了汽車,朝小區一堵足有三米高的圍墻走去,應是去小便。最后,在高墻前面走出了監控鏡頭。自己再次在監控中出現是兩個小時之后,然后,回到車里繼續睡覺,到天亮也沒離開。錢包和鑰匙就這樣不見了。從監控上看,不可能是小偷所為,只能從消失的兩個鐘頭找原因。胡紅一走到高墻邊,感覺即使不醉,自己也不可能翻過眼前高墻。但是,消失的兩個小時如何解釋呢?不可能順著墻根走掉了——只要順墻根走,無論左右方向,都有監控鏡頭。胡紅一忽然想起自己是練三級跳的,同時,他對自己酒后犯罪念頭把控缺少信心。于是,他去到隔壁小區保安室,佯裝無事地問:昨晚,咱們小區沒出什么事兒吧?保安:一切正常。胡紅一如釋重負,但是,錢包與鑰匙成了千年詭異的懸念。

胡紅一中年得女,視為掌上明珠,小名叫金磚。為讓寶貝女兒能夠真正富養,胡紅一努力提高寫作能力。為此,胡紅一成了攻讀國內藝術院校次數最多的藝術家——他年輕時讀過魯迅文學院,讀過西北大學作家班,從胡廟鄉中學體育老師,搖身變為國際大都市第一報《南國早報》首席記者,嘗到了讀書的甜頭。于是,在進入2009年以后,四十歲高齡的胡紅一以訪問學者之名,去讀北京電影學院編劇專業一年、中央戲劇學院編劇專業一年,外加上海戲劇學院全國青年編劇班。用毛衛寧導演的話說:看了這些輝煌的學歷,全中國也只有當年賣盜版碟的小販,同時去過上述學府。

當然,拿讀書提高稿費不可能立竿見影,知識漲了,稿費未必馬上跟著漲。稿費暫時沒提高,初生的女兒又需要花錢,緊要關頭,聰明的胡紅一創意性地策劃了女兒的百日宴,成功地將女兒變成金磚。記得那天,胡紅一到我家送女兒百日宴請柬。我接過請柬,他做欲言又止狀。我問啥事兒?他說:你看吧,我給光頭作家去送請柬,他要出差去不了,當場給女兒封了一千塊錢。我跟光頭作家的關系沒好到那種程度呀,他為什么封一千塊給小金磚呢?說罷,胡紅一匆匆走了,留下我陷入無盡的思考之中——南寧參加百日宴多是封兩百塊錢,但是,關系一般的光頭作家給了一千塊,那么我該給多少呢?胡紅一已經認定跟我關系好,我想否認也來不及了。思想激烈斗爭半天,決定哪怕一月不買肉吃,紅包也不能小于光頭作家!萬沒料到,百日宴的那天,一桌的酒友交流,發現胡紅一跟每個人都講了光頭作家送一千塊錢的故事,受到啟發的他們也都封了比光頭作家更大的紅包。百日宴當晚十點散席,胡紅一數紅包里的錢數到日出東方。然后,他把錢交給帶孩子的老婆,轉身又去藝術院校學習了。

愛學習是好事,但是,是不是讀書一定會給人帶來好處?不見得。堂吉訶德之所以成為一個時代的笑柄,完全是源于讀書。堂吉訶德沉迷于騎士小說,不打獵,不管家事,竟然把土地賣了去買這類書,見人就與人議論書中義理。最終他失掉了理性,幻想自己是中世紀騎士。書中那些魔法、戰車、決斗、挑戰、受傷、漫游、戀愛、風波以及書中寫的種種荒唐事,堂吉訶德全部信以為真。于是,他要去做游俠騎士,把書中見到的都當真去做——解救苦難、行俠仗義、游走天下,結果他的種種與時代相背、令人匪夷所思的行徑讓他四處碰壁。我們的胡吉訶德去藝術院校讀書,不至于產生堂吉訶德那么嚴重的后果。但是,書里同樣有那些魔法、戰車、決斗、挑戰、受傷、漫游、戀愛、風波以及種種荒唐事,胡紅一是不是也當真了?如果他沒有當真,他為什么會說那些沒有規矩的話?做那些超出常規的事?得罪那么多掌握命運的人?給自己在政治上和事業上的進步設置那么多障礙呢?

對了,胡吉訶德讀書的經歷,還出現了一個令人百思不得其解的現象。例如,他原來寫小說,讀完魯迅文學院和西北大學作家班后,他一篇小說也沒寫過,改行做影視編劇,寫出的廣播劇本和電影劇本均獲得國際國內大獎。后來,為了提高影視編劇水平,他去北京電影學院攻讀編劇。分享讀電影學院心得時,沒聽他說過編劇方面的體會,倒是聽說一些他和女博士喝酒的感受。例如,有一回下大雪,某女博士喝醉了,他直接送去醫院搶救。搶救一會兒,護士匆匆找到胡紅一,說要給女博士做心電圖,但看到醫生是男的,女博士死活不讓醫生解開胸襟。胡紅一大步走進搶救室,一把將女博士按在胸口的雙手拉開,熟練地將女博士衣服解開,然后,指著心臟的位置對醫生說:來吧!第二天,胡紅一去病房看望轉危為安的女博士,批評她在生命危急關頭還有封建思想,死壓著衣襟不讓人看。女博士羞澀地說:我知道胡老師看多了,不過,看女博士的是第一回吧?

且不論這事兒真假,但是,胡紅一從電影學院學完編劇回來,一個影視劇本也不見他寫卻是真的。人家將原因歸結于“西門慶真不該變成婦科醫生”,他華麗轉身寫起了舞臺劇作品。那么,他去中央戲劇學院和上海戲劇學院攻讀舞臺編劇,根據胡紅一學什么便不寫什么的發展規律,他會不會學完舞臺編劇又不干舞臺編劇的活呢?

上帝保佑,舞臺劇本他確實還在寫,證據便是這本集子中收集的這些劇本確實是他寫的,這些劇目在各種評獎與演出中確實表現搶眼。但是,他確實又出現了學完編劇不再做編劇的苗頭——胡紅一在四十五歲那年,再次去上海戲劇學院,這次是學導演。

平心而論,就我的觀察,這次是胡紅一數次藝術院校學習最認真的一次。我也認為導演這活兒胡紅一能干,因為他“說”的能力,確實強于他“寫”的能力。如果他把在酒桌上抖包袱的智慧用在演員身上,那他是能做一個好導演的。同時,真正的編劇是能夠在家里待好幾個月不跟人說話的,這點不僅電視劇中的臣妾做不到,電視劇外的胡紅一也做不到。果然,學了導演的胡紅一,第一次違背自己學什么便不做什么的藝術規律,導演學成歸來,千辛萬苦導了一個兒童音樂劇《壯壯快跑》。我去看了,有模有樣,就像他接受媒體采訪時說的:把道理裹上糖,吸引孩子留住家長。十幾場爆滿,小觀眾反響熱烈,讓人感覺胡紅一終于找到了自己的人生定位,四十七歲的他,即將成為廣西導演界冉冉升起的新星。

胡紅一在廣西有三個師父:山水實景演出創始人梅帥元教他掙錢,廣西藝術創作中心主任常劍鈞教他寫戲,我作為除了德高望重無路可走的前輩教他做人。到了今天,教掙錢的梅師父指導成功了——胡紅一把錢掙到了;教寫戲的常師父指導成功了——胡紅一的戲寫出點意思了;唯獨在我指導下的做人一事相當失敗,致使老漢常痛心疾首檢討師父的過失。

很遺憾,胡吉訶德至今沒認識到自己在做人方面錯在哪里,在參加廣西第九屆劇展的時候,反而從評委和觀眾觀看《壯壯快跑》的熱烈掌聲中,做出錯誤判斷——終于不靠財富也能被人看出自己的藝術才華了。于是,他興奮不已地請服裝設計師給自己設計了一身領獎服,中式立領,用料考究,試穿效果頗具APEC領導人派頭,為上臺領取導演獎做了認真準備。結果不用說,他沒有得導演獎——堂吉訶德對自己的認識永遠和鎮上的人們相背。胡吉訶德對自己的認識也總是與周圍的人們顯得那么的不同。于是,他的領獎服裝如同堂吉訶德的盔甲一樣,成為一種時代的笑柄——堂吉訶德與胡吉訶德二人共同的地方,就是他倆永遠在一絲不茍地用自己可笑的段子,為自己書寫與旁人迥然不同的人生以及一種文化的歷史。

胡紅一是個有故事的人,然而他人生中更多的則是事故。關于他的段子還有很多,但我不想說了。如此,《胡吉訶德》最后一句話,我請俄羅斯文學評論家別林斯基來說。

別林斯基說:堂吉訶德是一個永遠前進的形象。