大漠新翻楊柳枝

——內蒙古阿拉善右旗考察采訪札記

文圖/王振武

大漠新翻楊柳枝

——內蒙古阿拉善右旗考察采訪札記

文圖/王振武

但見天邊掛起紅霞,巴丹吉林流淌著昨日的神話。

又見天邊掛起紅霞,巴丹吉林創造了今天的神話。

——崔吉俊《巴丹吉林的紅霞》

“八一”建軍節過后,筆者作為《絲綢之路》阿右旗文化采風團的一員,在阿右旗宣傳部、文聯領導干部的陪同下,進行了為期五天的考察觀摩學習,飽覽了邊塞風光,體驗了沙漠旅游,領略了異域風情,初步了解了大漠歷史,體悟了蒙元民族文化,看到了大漠人家的歷史巨變,從中學到了不少歷史地理常識和獨具特色的民族文化,受益匪淺。

一

值得欣慰的是,我們的步履剛伸入阿拉善右旗的地界,就恰逢了一場瓢潑陣雨。雖然短暫,但對旱魃為虐的阿拉善右旗而言,也是難得的好氣象了。難怪阿右旗文聯的石巖主席開玩笑說:“你們看,甘肅的大作家們來了,就連老天爺也賞光,突然間就下起大雨來了,這就是個好兆頭啊!”他的玩笑話,驟然拉近了兩地人之間的距離,引得大伙兒哄堂大笑。伴隨著陣雨的降臨,廣袤而干枯的草原上有了明顯的絲絲縷縷的綠意,一大群一大群的綿羊和山羊仿佛被注入了興奮劑一樣,頓時歡蹦亂跳了起來,零星點綴的駱駝,昂首闊步地行走,也顯得精氣神十足了。我們的心上和身上,同樣感覺到了些許的涼意和舒適。

一同迎接我們的還有內蒙古自治區文聯副主席鐵木爾布和先生,他50多歲,是地道的阿右旗人,曾經擔任過阿右旗的旗委副書記,愛好本土歷史文化,多年潛心于研究這里的歷史地理和民族,整理出版了一套《內蒙古阿拉善右旗民間故事》,是名副其實的本地通,給我們介紹起來胸有成竹,眉飛色舞,滔滔不絕,表現得很投入,也很快樂。他詳盡的介紹也使我對阿右旗有了一個大致的了解。

美麗的阿拉善右旗,是一處廣袤富饒、古樸厚重、神奇吉祥的熱土。它位居內蒙古自治區阿拉善盟中部、巍峨的額日布蓋山和阿拉騰特布希山北麓,綿長的雅布賴山簇擁著神奇的巴丹吉林沙漠。它東靠阿拉善左旗,西接額濟納旗,南與甘肅張掖、金昌、武威三市的六縣(區)接壤,北界蒙古國,邊境線長達45.25公里。阿拉善右旗也是我國西北地區人類文明的發祥地之一。據考證,早在3萬多年前,我們的祖先就在這里勞作生活、繁衍生息著。其眾多巖畫中的布布手印巖畫、曼德拉巖畫,就是悠久歷史的有力見證。

這里地域遼闊,全旗總面積7.3萬平方公里,占全盟近1/3的地盤,總人口2.6萬,占全盟的11%,平均每10平方公里有3.56人,地廣人稀是其顯著特征。這里自然條件極其艱苦,氣候干燥炎熱,風大沙多,地表無徑流,年均降雨量少得可憐,而蒸發量卻又大得驚人。巴丹吉林沙漠橫貫全境,生態安全屏障地位顯得極其重要。這里地域文化厚重,蒙、漢、回、藏等11個民族在這里團結和睦地生活著。占全旗32%的蒙古族人口,積淀了蒙古族和碩特、喀爾喀民族文化和漢族文化的深厚底蘊,是游牧文化、長調文化傳承和發揚的搖籃,被自治區命名為“蒙古族沙嘎文化之鄉”。這里生態環境脆弱,水資源嚴重短缺,農牧業基礎設施薄弱,生產要素布局分散。過去由于農牧區建設的歷史欠賬多,一些農牧民群眾仍住著土坯房和氈帳房,飲用苦咸水,出行難、就醫難、上學難等問題讓農牧民的幸福生活大打折扣,給農牧民的心中留下了過多的傷痛。

但痛定思痛,還得面對現實,正視差距,尋找對策,迎頭趕上。近年來,阿拉善右旗人民在困境中謀求新思路,在發展上尋找新突破,勠力同心實施“水電路訊房、文教衛保商”等“十個全覆蓋”工程。該工程的順利實施,猶如春雷萌動、春雨潤物,讓阿拉善右旗找到了破解農牧區落后面貌、改善農牧民生產生活的金鑰匙。

邊走邊觀摩邊聊天,石巖主席一再提及的就是“十個全覆蓋”,說請我們此行的主要目的,也就是為了宣傳好旗上的這“十個全覆蓋”惠民工程,來展示和反映草原絲路新面貌。

晚上下榻陽光賓館,一進門便迫不及待地打開空調降溫,沖熱水澡,洗涮滿身的大汗黏液,頓覺涼爽舒適了許多。沐浴之后,便很投入地翻閱房間里擺放的各種旅游宣傳材料,便于了解阿拉善右旗的概貌或哪怕是一鱗半爪的詳情。

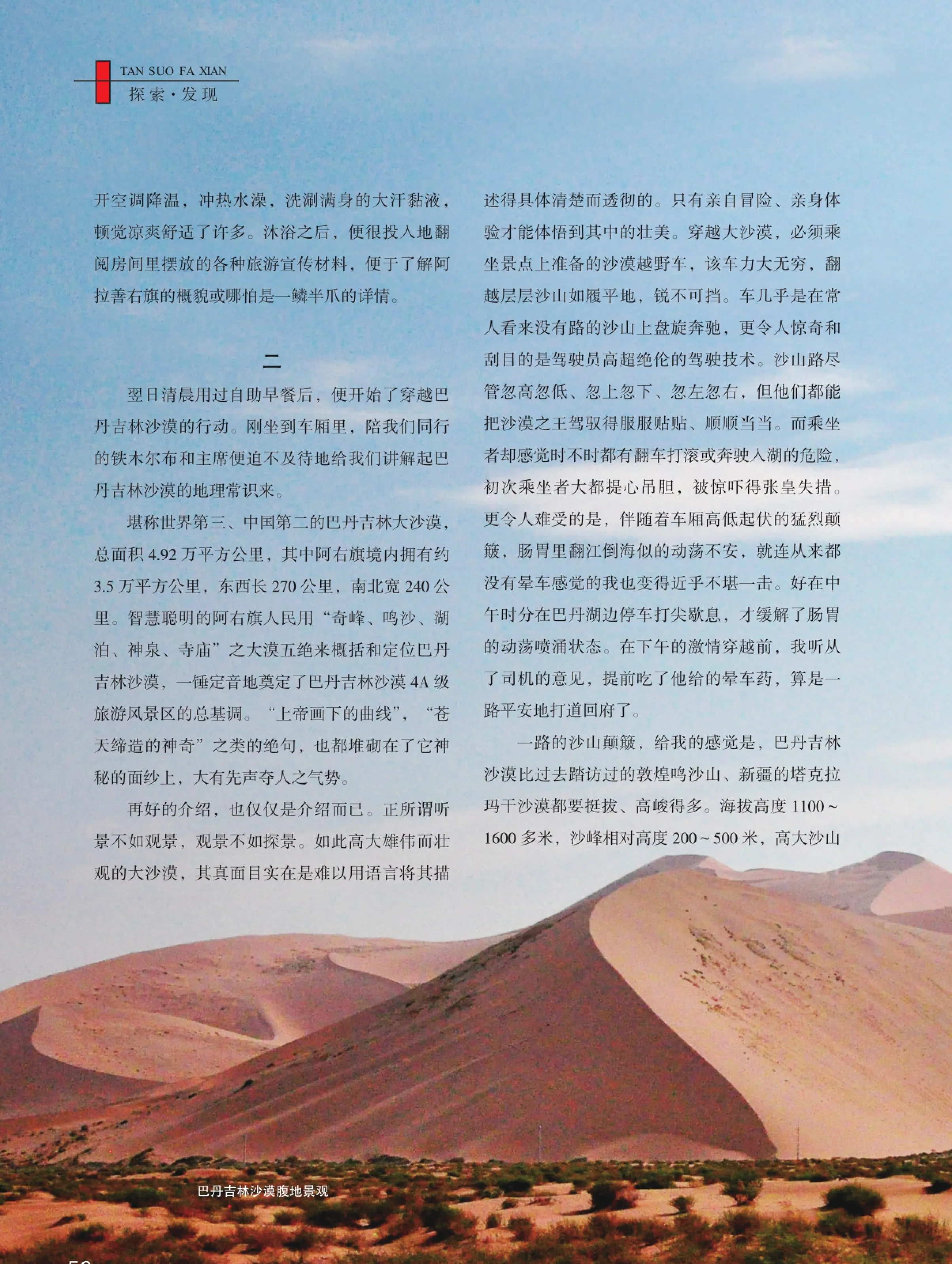

巴丹吉林沙漠腹地景觀

二

翌日清晨用過自助早餐后,便開始了穿越巴丹吉林沙漠的行動。剛坐到車廂里,陪我們同行的鐵木爾布和主席便迫不及待地給我們講解起巴丹吉林沙漠的地理常識來。

堪稱世界第三、中國第二的巴丹吉林大沙漠,總面積4.92萬平方公里,其中阿右旗境內擁有約3.5萬平方公里,東西長270公里,南北寬240公里。智慧聰明的阿右旗人民用“奇峰、鳴沙、湖泊、神泉、寺廟”之大漠五絕來概括和定位巴丹吉林沙漠,一錘定音地奠定了巴丹吉林沙漠4A級旅游風景區的總基調。“上帝畫下的曲線”,“蒼天締造的神奇”之類的絕句,也都堆砌在了它神秘的面紗上,大有先聲奪人之氣勢。

再好的介紹,也僅僅是介紹而已。正所謂聽景不如觀景,觀景不如探景。如此高大雄偉而壯觀的大沙漠,其真面目實在是難以用語言將其描述得具體清楚而透徹的。只有親自冒險、親身體驗才能體悟到其中的壯美。穿越大沙漠,必須乘坐景點上準備的沙漠越野車,該車力大無窮,翻越層層沙山如履平地,銳不可擋。車幾乎是在常人看來沒有路的沙山上盤旋奔馳,更令人驚奇和刮目的是駕駛員高超絕倫的駕駛技術。沙山路盡管忽高忽低、忽上忽下、忽左忽右,但他們都能把沙漠之王駕馭得服服貼貼、順順當當。而乘坐者卻感覺時不時都有翻車打滾或奔駛入湖的危險,初次乘坐者大都提心吊膽,被驚嚇得張皇失措。更令人難受的是,伴隨著車廂高低起伏的猛烈顛簸,腸胃里翻江倒海似的動蕩不安,就連從來都沒有暈車感覺的我也變得近乎不堪一擊。好在中午時分在巴丹湖邊停車打尖歇息,才緩解了腸胃的動蕩噴涌狀態。在下午的激情穿越前,我聽從了司機的意見,提前吃了他給的暈車藥,算是一路平安地打道回府了。

一路的沙山顛簸,給我的感覺是,巴丹吉林沙漠比過去踏訪過的敦煌鳴沙山、新疆的塔克拉瑪干沙漠都要挺拔、高峻得多。海拔高度1100~1600多米,沙峰相對高度200~500米,高大沙山占了總面積的61%。在沙漠腹地穿越,撲入視野的是排列規律、連綿不絕的復合型沙丘,沙濤高低起伏,錯落有致,宛如涌卷而起的層層巨浪,氣勢頗為壯觀闊達。沙山頂端蜿蜒曲折,如刀削般整齊鋒利,沙壑縱橫交錯,沙壁林立陡峭。最高沙峰必魯圖峰,堪稱“世界沙漠珠峰”。深入鳴沙區一帶,如果你沿著人工簡易沙梯自下而上吃力地攀爬到沙峰上,然后就勢坐著沙坡向下大膽自由滑行,響沙如雷鳴,沉悶而深遠,鳴沙之聲達數里之外。更為驚奇的是,巴丹吉林沙漠地下水的年補給量達5億立方米,對于年降水量不足40毫米,而蒸發量卻高達4000多毫米的巴丹吉林而言,足以使眾多的湖泊永不干涸,這幾乎成了巴丹吉林的一大難解之謎。豐富的地下水、高大險峻的沙山,足以說明沙地下隱藏著龐大的水源,來涵養著這片浩瀚而神奇的大漠。點綴其間的大大小小的沙漠湖泊,如同上蒼撒落人間的藍寶石或翡翠珠玉,千姿百態,風光旖旎,水波漣漪,沉靜碧透。湖邊綠樹成蔭,花草爭奇斗艷,有的沙水相映,有的水天相接,藍天、白云、沙峰、沙柳、蒙古包倒映湖中,形成了獨特的沙漠景觀,被人們美稱為“漠中江南”。鐵木爾主席還說,被譽為“神泉”的音德日圖泉水水質甘甜清冽,傳說阿拉善王爺曾不遠千里用駱駝馱飲此水。該泉處于湖心,涌于石上,在不到3平方米的小島上就有108個泉眼,水中含有10多種人體所必需的微量元素,具有提精養神、延年益壽和治療多種疾病的功效。我們無緣得睹,也就只好在傳說和介紹中念叨和回味“神泉”的瑰麗可人了。按照他們的說法,沙漠擁有豐富的動植物資源和礦產資源。湖泊中盛產鹵蟲等微生物,湖畔棲息著天鵝、野鴨、盤羊、黃羊、獾豬、狐貍等幾十種野生動物,沙漠中有豐富的鹽、芒硝等礦藏資源,盛產甘草、麻黃、鎖陽、蓯蓉等沙生藥材。照此而言,沙漠渾身是寶,是世代阿右旗人民繁衍生息、安居樂業的搖籃。

巴丹部落

巴丹步道

阿拉善右旗“十個全覆蓋”惠民工程

中午在巴丹湖邊的一戶牧民家歇腳吃飯,一個磚木結構的長方形四合院,混凝土鑄就的院落,小門小窗戶,有20多間房屋,除了主人的生活用房外,其余的19間都是簡易的招待所,婆媳二人把房舍打理得干凈整潔。主人家飼養著四五十峰駱駝、200多只綿羊,吃的是地表井水,用的是液化氣灶具,有一架風力發電機儲備足夠的電量,生活過得有滋有味,與昔日相比,簡直是天壤之別。客人在這里下榻住宿,享用純正地道、無污染的牧家飯菜,也算是舒適如意了。一個床鋪只收百元住宿費,也挺劃算。就在吃飯桌子的透明塑膠下面,我發現了一張印有“十個全覆蓋·幸福到家來”字樣的宣傳材料,文字配圖片,清楚醒目,我才算是確切知曉了它的具體內涵。

阿右旗的“十個全覆蓋”指十項惠民工程,包括危房改造、安全飲水、街道硬化、店里村村通和農網改造、村村通廣播電視和通訊、校舍建設及安全改造、標準化衛生室建設、文化室建設、便民連鎖超市、農牧區常駐人口養老醫療低保有保障等。通過與農牧民的攀談與交流得知,為了使“十個全覆蓋”落地生根,開花結果,旗委旗政府因地制宜,科學規劃,創造性提出了“全力打造集中覆蓋、政策引導轉移覆蓋、全面惠民流動覆蓋”三種覆蓋模式,合力助推“十個全覆蓋”。對于立地條件好、人口集中、生產要素集聚的公路沿線及蘇木鎮駐地的14個嘎查,集中項目資金,打造規模適當、功能完善、特色鮮明的新農村新牧區示范點。對于生態環境脆弱、大部分農牧民已搬遷轉移的14個嘎查,鼓勵農牧民向中心城鎮和基礎條件較好的蘇木鎮駐地轉移集中,使農牧民享受與城鎮居民同等的社會公共服務。對邊境、邊界、邊遠地區12個嘎查的農牧民,本著“缺什么,補什么”的原則,實行定點保障、流動覆蓋。力求“水電路訊房、文教衛保商”一樣都不能缺;農區、牧區嘎查一個都不能少;農民、牧民一戶都不能落下。全旗人民艱苦創業、大干快上的歷史性舉措,使阿右旗農牧民的生活煥發出了新生機,展現出了新面貌。農牧民基本實現了“幸福到家來”的目標,住上寬敞房,走上平坦路,喝上干凈水,廣電有節目,活動有場地,戶戶通上電,校舍保安全,看病很方便,購物家門前,老來有保險。他們實實在在感受到了黨和政府的溫暖,從中得到了實惠,發現了變化,看到了希望,思想也由“要我干”向“我要干”轉變。農牧民過去所熱切期盼的美好生活,如今正在一步一步地變成現實。

三

阿右旗歷史性的巨變,并不是空穴來風,而是實打實的現實。就拿筆者所走訪過的一些蘇木和嘎查來對照衡量,其變化堪稱翻天覆地。阿拉騰朝格蘇木呼和烏拉嘎查是個半農半牧區,有農牧民275戶773人,近年嘎查通過“一主導兩特色”(林草業、特色種植業、特色駝產業)的發展,2015年的人均純收入高達1.65萬元,藍天白云籠罩下的房舍面貌格外引人矚目,混凝土路面四通八達,時令鮮花、風景苗木簇擁著一磚到頂的小康住宅,豪華寬敞,整潔漂亮。文化廣場紅旗飄飄,有亭翼然,健身娛樂器材樣樣俱全。一戶從甘肅民勤遷徙而來的農牧民家,占據著600多平方米的院落,前院是高標準會客廳,室內裝潢時尚漂亮,床鋪、沙發新潮,家用電器一應俱全。中間是一家人的生活起居用房,廚房灶具干凈亮麗,還儲備著冬天取暖的熱炕頭呢。后院是盛放糧食作物和農機具的庫房,正在建修收尾當中。這樣的庭院房舍,地方政府幫扶資金6萬多元,男主人豐滿黑紅的臉膛上洋溢著難以掩飾的笑容。

雅布賴鎮的新呼都格嘎查是“大漠人家”示范點,距巴丹吉林沙漠景區入口僅30公里,依偎中國最美沙漠,北靠俊秀奇峰雅布賴山,懷抱大漠明珠雅布賴鹽湖,地理位置優越,旅游資源富集,交通便捷,現在已上升成為安民富民的重要載體和對外宣傳的靚麗名片。雖然是黃昏時分邁步“大漠人家”住宅區,但迎賓長廊燈光明亮,磚瓦房粉刷一新,筆直的水泥路延伸向遠方,休閑娛樂廣場寬敞時尚,設施齊全,孩子們追逐嬉鬧的笑聲傳出很遠很遠。一塊宣傳牌上,印著《十謝共產黨》的歌詞。

額肯呼都格嘎查農家飯館大門外景

在“大漠人家”住宅區,進到任何一戶牧民家,主人都會熱情地與客人打招呼,招待吃西瓜、喝奶茶。一戶牧民家中,兩座嶄新的蒙古包就是民族傳統與現代化相結合的家庭旅館,一個蒙古包里有招待客人的大圓桌,一個蒙古包里架著落地式空調,安置著五張床鋪,正好有從東北來的一批游客在此下榻休息呢。陶金香原是雅布賴鎮新呼都格嘎查的牧民,2014年啟動實施農村牧區“十個全覆蓋”工程時,她家的舊土坯房被拆掉了。之后,她就和丈夫搬進了新建的“大漠人家”住宅區。現在的新居客廳寬敞明亮,餐廳廚衛一塵不染,各種家具、家電一應俱全。說起現在的生活,陶金香笑得合不攏嘴。她還說,鎮上鼓勵“新居民”依托沙漠景區發展特色旅游業,增加收入。和丈夫盤算后,她把家里收拾得干凈整潔,新添置了現代化家具和各類家用電器,開辦了家庭旅館,當上了老板娘,一年的收入比過去增加了近3萬元。在這里,像陶金香一樣的“大漠人家”經營戶已發展到50多戶。

巴丹吉林鎮的額肯呼都格嘎查,位居巴丹吉林鎮南2公里處,擁有牧戶136戶359人,草場面積414平方公里,耕地面積230畝,是典型的“城邊村”,生產生活條件較好。在這里,鎮上突出鄉土特色、大漠風情,深挖文化內涵,集中打造特色鮮明的“旅游觀光村”,已建成富有鄉土特色的“農家樂”一條街,實現了水、電、路及供暖排污等基礎設施的高標準配套,牧民的生活質量毫不遜色于城市居民,被自治區列為“全區美麗鄉村重點推進嘎查”。邁步額肯呼都格嘎查,撲面而來的是果蔬的清香,映入眼簾的是雕梁畫棟、氣派壯觀的藍色調仿古牌坊大門,寬闊干凈的柏油馬路,整齊劃一的青磚民房,沿街而立的景觀路燈和特色農家飯館、旅店,家家戶戶大門上懸掛的是雕刻著“黨風純正惠民心,政策英明開盛世”、“舉家喬遷感謝黨恩情,新居落成全靠政府幫”等內容的大紅對聯,或三人一伙,或五人一堆,大都在樹蔭下打撲克、下象棋,悠閑自在,其樂無窮。目前,該嘎查已創辦農家樂11戶、農家賓館12戶,超市、面食店和水果店7戶,從事客運出租和運輸戶36戶,農牧民人均收入由3000元遞增至2萬余元,實現了小事不出嘎查、大事不出鎮的美夢。

阿拉善右旗巴丹吉林機場通航運營

建設一新的呼和烏拉嘎查居民點

四

管子曰:“倉廩實而知禮節,衣食足而知榮辱。”處在原本就歷史悠久、文化底蘊深厚的阿右旗地區的農牧民,面對生產發展、生活寬裕、鄉風文明、村容整潔、管理民主的現代化新農村新生活,時常興高采烈地自發載歌載舞,手舞足蹈,用宛轉悠揚的長調歌聲和優美曼妙的舞姿來傳遞心聲,表情達意。蒙古族長調民歌是一種具有鮮明游牧文化和地域特征的獨特演唱形式,中、蒙兩國聯合將蒙古族長調民歌成功申報為“人類非物質文化遺產代表作”。其特點是字少腔長,高亢悠遠,舒緩自由,宜于敘事,長于抒情。長調旋律悠長舒緩,意境開闊,聲多詞少,氣息綿長,旋律極富裝飾性。歌詞內容一般描寫草原、駿馬、駱駝、牛羊、藍天、白云、江河、湖泊等。講述蒙古民族對歷史文化、人文習俗、道德、哲學和藝術的感悟,被稱為“草原音樂活化石”。阿拉善右旗是阿拉善長調民歌的傳承保護地之一,浩瀚的巴丹吉林沙漠和廣闊的戈壁草原,為長調民歌的創作提供了深厚的土壤和廣闊的空間。國家一級演員、著名歌唱家阿拉坦其其格就是蒙古族長調的傳承人之一,熟知她的朋友說,她的演唱音色渾厚明亮,音域寬廣,氣息充沛,唱腔委婉自如,典雅華麗,深受廣大聽眾喜愛。其代表曲目有《金色圣山》、《遼闊富饒的阿拉善》、《永登哥哥》、《孤獨的白駝羔》、《黃驃馬》、《宴歌》等。1979年榮獲全國青年歌手聲樂比賽一等獎,1993年榮獲烏蘭巴托國際民歌比賽金獎。為了將長調民歌藝術發揚光大,傳承下去,阿拉坦其其格于2008年在家鄉阿右旗免費開辦了“阿拉坦其其格蒙古長調培訓中心”,中心占地1755平方米,建筑面積436.45平方米,排練廳、展覽廳、宿舍、食堂、廚房等設施齊全,是集教學、食宿、生活及學生實踐于一體的大規模培訓體驗中心。她還在阿拉善左旗、阿魯科爾沁旗、克什克騰旗、包頭、青海等地開設了培訓分部。培訓中心針對一至九年級學生全免費傳承原生態蒙古長調,使蒙古長調演唱藝術從娃娃抓起,并得以進一步傳承、發展。培訓中心成立至今,已免費培訓學員1635人次,部分優秀學員在各類賽事活動中登臺亮相,爭得了榮譽,有的還考入高校的長調專業繼續學習深造。到培訓中心采訪時,正好由阿老師的弟子敲擊著電子琴鍵盤,為30多名學生上課,宛轉悠揚的長調猶如天籟之音飄入我們的耳門,纏綿悅耳,余音久久不絕。阿拉坦其其格傾其所有,竭盡全力,甘當柱石,樂作人梯,滋蘭樹慧,用一顆感恩家鄉的心、一份熱愛故土、熱愛長調的熱情,投身于長調的保護傳承工作,真可謂嘔心瀝血,矢志不渝,令人傾心仰慕。

黃昏時分,漫步在有馬鞍型雕塑和沙嘎雕塑的蒙元文化廣場,社區組織的蒙古族舞蹈演員們身著藍色的蒙古袍,有板有眼地表演著《神駿》,歡快的音樂、矯健的舞姿、鮮艷的服飾,招引得觀眾們頻頻拍手喝彩,采風團成員紛紛舉起相機,頻繁按動快門,忙碌地定格瞬間的美麗。一曲終了,演員們不顧天氣炎熱,脫下藍袍,換上紅袍,在音樂的節拍聲中表演起了薩吾爾登舞蹈。舞蹈動作麻利,節奏明快,舞姿曼妙美麗,表演得極其認真,格外投入。臨時性的演出剛剛結束,負責社區表演工作的郭晶女士又請我們觀看大型的阿右旗廣場群眾文化演出活動。整臺節目,男女老少齊上陣,蒙古族舞蹈與現代新潮舞蹈相結合,器樂演奏,群口快板,兼而有之。一個大合唱節目,有63人登臺,年齡最大的74歲,共同高歌《草原上升起不落的太陽》、《贊歌》等名曲。觀眾陣容龐大,掌聲響亮,秩序井然,絲毫沒有躁動騷亂之感。其中的一個群口快板是《夸夸十個全覆蓋》,快板詞編撰得新穎時尚,朗朗上口,贊頌了黨的富民政策,謳歌了農牧民的新生活,傳遞了廣大人民的心聲和愿望。現擇其精華,權且結束拙文吧。

大合唱《草原上升起不落的太陽》場景

竹板打,笑顏開,梨園姐妹走上臺

開心事兒說不完,單表十個全覆蓋

憶往昔,看當今,農村牧區面貌新

惠民政策暖人心,黨的恩情似海深

······

十個覆蓋一出臺,男女老少樂開懷

城鄉一體力度大,人人點贊把黨夸

惠及民生全覆蓋,農村牧區換新顏

歌聲悠悠駝羊歡,山川草原譜新篇

十個覆蓋結碩果,十個覆蓋開新花

政通人和家家樂,人人臉上披彩霞

旗委政府力度大,精心統籌做規劃

全力推進抓落實,溫暖送到百姓家

人民生活大變樣,全靠英明共產黨

黨的恩情大如天,幸福生活萬萬年

(作者系中國散文學會會員、甘肅省作家協會會員、張掖市作協副主席)