X線、CT、MRI影像學診斷脊柱布魯桿菌感染8例

張洪濤,盛復庚,邢旭東,喬鵬崗,周 娟,李功杰

?

X線、CT、MRI影像學診斷脊柱布魯桿菌感染8例

張洪濤,盛復庚,邢旭東,喬鵬崗,周娟,李功杰

X線攝影;CT;MRI;脊柱;布魯桿菌

布魯菌病(Brucellosis)是由布魯桿菌引起的人畜共患傳染性的變態反應性疾病,此病常侵襲脊柱引起脊柱炎性病變,屬罕見病例,牧區較多。該病在臨床和影像學方面與脊椎結核有許多相似的表現,很容易引起誤診,延誤診治。隨著布魯桿菌性脊椎炎發病率的升高,對其重視明顯提高,了解其臨床及影像學特點對正確診斷具有重要意義。結合我院2005-06至2015-03確診收治的布魯桿菌性脊椎炎8例,對其臨床特征與影像學表現進行分析。

1 臨床資料

1.1一般資料8例中,男6例,女2例,年齡38~67歲,平均51歲;均有明確牧畜接觸史,伴有低熱、乏力、盜汗、腰痛,有時向下肢放射、肌肉痙攣、脊柱運動受限及四肢多關節疼痛等癥狀。輔助檢查:布魯桿菌凝集試驗均為陽性,紅細胞沉降率增快。其中3例通過活檢病理證實。

1.2檢查方法均行X線及CT檢查,CT有冠狀位及矢狀位的三維重建。有3例行MRI檢查,沒有進行增強檢查,MRI的序列包括矢狀位的T1WI、T2WI、T2WI-FS,橫軸位的T2WI。

1.3結果

1.3.1病變部位全部為腰椎發病,其中1例為胸腰椎多發病變。累及L2~5椎體,所見椎間隙狹窄,累及椎間盤。1例胸椎受累病例,累及T7~9椎體。

1.3.2病變范圍及特點X線及CT觀察骨質破壞敏感(圖1、2),骨質破壞灶小而多發,以終板破壞為主或局限于椎體邊緣,病灶周圍有明顯增生硬化,未見有明顯死骨、死腔形成;椎體前緣有明顯唇狀骨質增生;椎間隙不同程度狹窄,可伴有椎小關節硬化、破壞。

MRI對椎間盤及周圍軟組織受累情況敏感(圖3),本組中3例行MRI檢查,MRI顯示椎間盤的破壞程度,T2WI上椎間盤信號不均勻,椎間隙不同程度狹窄,少有或無椎旁膿腫形成。

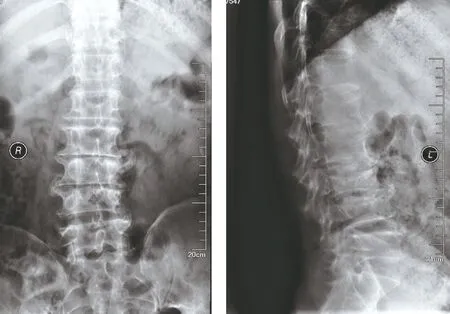

圖1 脊柱布魯桿菌感染患者腰椎正側位X線片

男,61歲,腰椎正側位示L2下終板、L3椎體及L4上終板骨質硬化,密度不均勻,L2~3、L3~4椎間隙狹窄

示L2下終板、L3椎體及L4上終板可見不均勻骨質密度增高影,邊界不清,其內見多個大小不等類圓形低密度影,邊界尚清楚;L2~3、L3~4椎間隙變窄,相鄰終板不連續,椎體邊緣可見骨橋形成,周圍軟組織未見明確腫脹

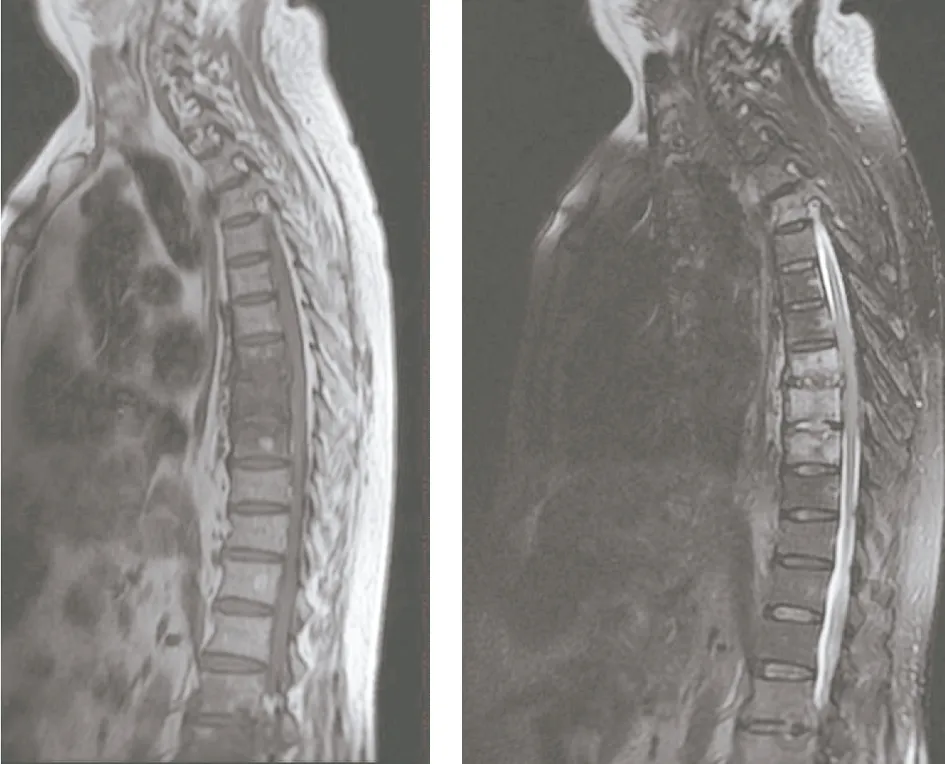

圖3 脊柱布氏桿菌感染患者腰椎MRI

男,64歲,T7~9椎體長T1長T2信號,T7~8、T8~9椎間盤可見破壞,信號不均勻,相鄰椎體終板低信號不連續,可見破壞

2 討 論

布魯桿菌病是地方病,近年來發病率有所升高,多發生在牧區,主要為3類人群感染,即在農牧區有病畜接觸史人員、與含菌培養標本接觸的實驗室工作人員、飲用過未經消毒滅菌達標的乳品或牛羊肉人群。該病最易侵犯脊柱,其流行病學已經從一個主要是職業相關性疾病變成一個主要由食物引起的疾病。臨床表現主要有低熱、乏力、盜汗、食欲不振等;多發性、游走性全身肌肉和大關節痛,腰椎受侵最常見,持續性腰痛及下背痛,局部壓痛、叩擊痛,伴相應神經根放射痛或脊髓受壓癥狀,較少形成腰大肌膿腫,脊柱活動受限,常處于固定姿勢;實驗室檢查主要有病原體分離、試管凝集試驗、補體結合試驗、抗人球蛋白試驗陽性[1]。

X線、CT主要觀察骨質改變[2]:邊緣型骨質破壞最常見,病灶呈多灶性,多侵犯2~3個椎體邊緣。早期表現為小骨質稀疏灶,數周后出現骨質缺損病灶,較大的病灶呈島嶼狀。病灶未見死骨,邊緣清晰銳利,呈不規則蟲蝕狀破壞,后期硬化,增生形成骨刺,呈鳥嘴狀向外或鄰近椎體緣伸展,形成骨橋。CT及三維重建能多角度觀察骨質改變,明顯優于X線的顯示。椎間小關節炎:多發生于鄰近病變椎體,關節面破壞不規則,關節間隙進行性變窄,以至于消失。韌帶鈣化:以下腰椎多見,表現為自下而上逐漸發展的前、后縱韌帶呈索條狀鈣化影。椎間盤炎:早期椎間隙狹窄,密度增高,椎體終板不規則,CT發現椎間盤病變不如MRI敏感。MRI主要觀察骨髓水腫及椎間盤、周圍軟組織改變:MRI觀察骨髓水腫敏感,可早于X線、CT改變,病變椎體呈長T1長T2信號;椎間盤破壞發現較早,可見椎間盤形態不規整,信號不均勻,終板低信號不連續,說明終板可有骨質破壞。MRI觀察周圍軟組織比CT敏感,可早期發現軟組織腫脹及膿腫形成與否。

布魯桿菌性脊柱炎主要與脊柱結核進行鑒別[3],主要有以下幾個共同點:均有低熱、盜汗、關節或腰背持續痛;椎體骨質破壞;相鄰椎間隙狹窄;腰椎受累多見。影像學改變支持布魯桿菌感染的是:椎體破壞同時有骨質增生硬化,尤其椎體邊緣增生硬化比較明顯;骨質破壞的病灶小,且多發;較少形成椎旁或腰大肌膿腫[4]。

總之,布魯桿菌性脊柱炎是少見病,當在臨床工作中遇到椎體破壞、椎間隙狹窄,椎體邊緣增生、硬化,無椎旁膿腫形成,可考慮布魯桿菌病可能,同時結合患者的生活和工作史及實驗室檢查進行診斷。X線及CT檢查可發現椎體骨質的改變情況,MRI可在椎體未見骨質改變的情況下發現椎體內信號的改變,敏感性很強,但MRI在發現骨質增生、硬化方面不如X線及CT。布魯桿菌性脊柱炎以其特征性的影像學表現,結合實驗室檢查,診斷并不困難。正確診斷、及時選擇治療手段可以縮短病程,減少并發癥,提高治愈率。

[1]Andriopoulos P, Tsironi M, Deftereos S,etal. Acute brucellosis: presentation, diagnosis and treatment of 144 cases[J].Int J Infect Dis,2007,11(1): 52-57.

[2]楊新明,石蔚,杜雅坤,等.布氏桿菌性脊椎炎與脊椎結核臨床影像學表現比較[J].臨床放射學雜志,2008,27(2): 231-234.

[3]Jung N Y, Jee W H, Ha K Y,etal. Discrimination of tuberculous spondylitis from pyogenic spondylitis on MRI[J]. AJR,2004,182(6):1405-1410.

[4]楊新明,石蔚,杜雅坤,等.布氏桿菌性脊柱炎臨床影像學及病理學表現[J].實用放射學雜志,2008,24(4):522-525.

(2015-03-11收稿2015-09-11修回)

(責任編輯梁秋野)

張洪濤,碩士,主治醫師。

100071北京,解放軍307醫院放射科

李功杰,E-mail:ligj307@163.com

R445