拼圖曾梵志

唐安

紀錄片《遊》的結尾,曾梵志完成了他的巨型創作,他走向鏡頭,現在的畫面3倍慢速,他走向鏡頭,在是否要得意與是否要克制之間搖擺,最終在克制的漏網之間流露出了一絲頑童的氣質,一種游戲間贏了一顆彈珠的得意,從那我們看到了深藏世外,面具之下,名利幻覺背后一個凡人的核心。

《遊》長度為10分鐘左右,是曾梵志在柏林持續3天半,從提筆到完成7米長的“抽象風景”繪畫的創作過程。德國團隊記錄了這73小時,公開了這位置身世外的中國當代天價藝術家的創作過程,從構思到實施,以及過程中的感悟。年過50的曾梵志在鏡頭前說,這對于他的體力是個挑戰,但他會憑意志力完成。“遊”是藝術創作的最高境界,筆隨心動,無遠弗屆。

而中國人對曾梵志的理解也常常伴隨著出口轉內銷的模式,雖然身處北京五環外但他的行動往往是發生在西方的平臺,無論是畫廊、拍賣行、博物館,展覽或者研究機構,他隔著世界與中國對話,或者,沒有對話。

曾梵志的肖像

曾梵志的名字變得為大眾熟知是因為2013年香港蘇富比拍賣會上的天價一錘。他的面具系列作品《最后的晚餐》以1.8億港元成交,創造了中國當代藝術拍賣的最高成交紀錄。按照雅昌網的統計數據,曾梵志屬于中國藝術市場少見的“雙高”藝術家:上拍作品共457件,成交比率則高達88.84%;總成交額超過15億元,作品均價高于300萬元。

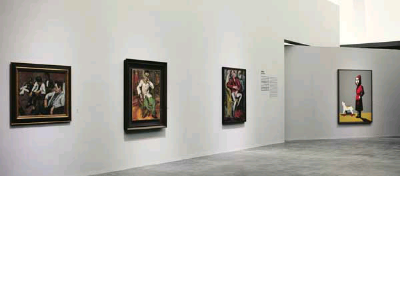

9月5日在尤倫斯當代藝術中心開幕的曾梵志個展“散步”引來媒體再次關注和解讀這位金手指藝術家,現場無一空位,晚到的媒體紛紛席地而坐,已經沒有裸露的地面,反映出大家對數字都很敏感。這是曾梵志迄今為止規模最大、涵蓋最廣泛的展覽,全面梳理藝術家近三十年的創作歷程。這也是曾梵志在北京舉辦的首個機構個展。展覽空間由安藤忠雄建筑研究所設計。

站在曾梵志的畫作前我們在觀看曾梵志的觀看,也觀看這個創作者本人。1991年,大學即將畢業的曾梵志沒有按照老師的要求去偏遠的西部采風創作,而是留在了武漢,這是他最熟悉的環境,他畫社會底層的人像,搬運工、擦皮鞋的,游蕩街頭的,弱智的,他在觀察日常社會的情緒和質感。那時他已經接觸德國表現主義,不再局限于學院體系當中的蘇聯社會現實主義。他沒有停留在繪畫的技術上,而是開始用繪畫表達情緒和思想。因為住的地方靠近武漢協和醫院,每天借用醫院的洗手間,他目睹了最直接的生死命題,而產生震驚。于是創作了三聯作形式的《協和醫院》系列,這標志著他個人風格的繪畫語言成熟。

對于生死問題的敏感,對于身體的脆弱和血腥的場面,曾經反復出現在他的童年。1964年出生的他,在人人自危的氣氛中長大,抄家、批斗他會去圍觀,站在陽臺上,被親戚要求喊“打倒誰誰誰!”他不明就理地跟著喊“打倒誰誰誰!”文革里的武斗,漢江溺水的人,天災人禍生死無常,沒有秩序全是混亂。他害怕血腥又著迷于血腥,興奮地奔向事故現場,看到血看到尸體,又被身后的大人使壞將他小小的身體推到冰冷的尸體上。世界不美好,世界對他也不友好。

曾梵志進入湖北美術學院時23歲,那時他已經在社會上轉了一圈,17歲輟學,進入父母所在的印刷廠當工人。是一種被孤立的感受和與集體的分割讓他在初中畢業時決定就此了結,“每天上學都是痛苦”。從小他姣好的面容常被人們評價,他的自我意識早早地建立起來,一方面害羞敏感,一方面自戀膨脹,“高人一等”的他在加入少年先鋒隊這件事情上屢受挫敗,班上僅有三位沒加入少先隊的學生,他是其中一個。這種隔膜根深蒂固,紅領巾、三道杠的元素后來時常出現在他的面具系列中。進入社會謀生更是艱難,在他的回憶中,身體的極限他都經歷過,饑腸轆轆看著熱氣騰騰的包子但身無分文,加班幾宿不能睡恨不能暈死過去,很冷的夜里沒有厚衣服,還不能蜷縮必須站著。

這些壓抑與沉悶是黑暗圍困的絕境與自我期許形成太大的反差,必須要尋找出口。他開始發現自己對于繪畫的熱情,和藝術青年混到一塊。武漢交通極為便利,聽到哪有值得一看的展,他們坐上綠皮火車就去了,那時中國美術界正逢“85新潮”的觀念革新,他看過勞森伯格的展,蒙克的展、趙無極的展,這些與體制內的藝術形式已相去甚遠,它們催發著藝術家們的自由表達。他立志要進入湖北美術學院,但連續四年都因文化課太差而名落孫山。第五年終于被錄取,父母為此宴請了街坊鄰里。

浪子回頭的故事,第一次危機化解。

沿著西方的脈絡前行

在尤倫斯的介紹上給出一條清晰的闡述:“曾梵志藝術探索的完整軌跡,與從希臘化時期的雕塑到盧西安·弗洛伊德繪畫形成呼應。”曾梵志畫作中這些西方元素的運用幫助西方人解碼了對于中國社會的想象。

“協和醫院”系列完成于1991至1992年間,以“三聯畫” triptych 的形式為代表性特征, 令人聯想到文藝復興時期的宗教繪畫,托馬斯·哈特·本頓以及托馬斯·伊肯斯陰暗的現實主義畫作,還有弗朗西斯·培根對肖像的三聯畫處理。三聯作的形式,是基督教宗教繪畫中常用的形式,也有此類物件用于彌撒和告解的儀式。《協和三聯畫之二》,畫面中間護士懷抱虛弱病人的構圖也是圣經題材中常用的“圣母憐子”形象。

1991年夏天,栗憲庭看到了曾梵志的協和醫院系列,立即把他推薦給了香港漢雅軒的“后89藝術大展”。

《協和醫院》之后,曾梵志記錄了他所目睹的肉聯廠的情形,每天有成百上千的豬被屠宰,而火爐般的三伏天里工人們赤裸著身體躺在冰凍的豬肉上納涼。

曾梵志當然明白“肉”意味著什么,這是熟悉的一個提示,弗朗西斯·培根對“肉”和“屠宰場”的迷戀帶著神經質般的歇斯底里,在他以前是柴姆·蘇丁的“肉”,更往前溯是倫勃朗的“肉”,這些在美術史上熠熠生輝的意象一脈相承。曾梵志的“肉”系列作品,色調以紅白為主,以夸張、厚重而粗糲的線條呈現,在技巧上我們可以發現德國與美國表現性繪畫對他的影響。曾梵志常反復研究諸如馬克斯·貝克曼、德·庫寧等人的作品形式。他說:“我試著重新創作他們的作品,觀察他們如何完成。在每一次臨摹中,我都能夠發現真正屬于我自己的微小元素。”

1993年,曾梵志移居北京,精明的他沒有如大多數北漂一樣選擇遠郊,而是在使館區的三里屯租了一間20平方米的平房。經常有使館工作人員下班到他的工作室看他畫畫,和他聊天。曾梵志通過這些外國人了解了國外的藝術狀況,而他們也會花錢買他的作品。到北京一年后,曾梵志開始創作他標志性的“面具”系列作品。凱倫·史密斯對于面具系列的評論給了我們最好的解讀密鑰。

遷居所帶來的,乃是“面具”,這在藝術家周遭不熟悉的新環境中必然成為他的屏障,使得他能夠認同某種“面孔”,就是人們大踏步走上前臺之前在“優雅的”社會中希望展現出來的面孔。除了曾梵志在一個新地方的那種外來人的感覺之外,在這樣一個國際大都市中,需要一段時間才能在最初無法抗拒的紛繁復雜的種種印象中找到焦點。

在從事繪畫創作的十年間,曾梵志給他的觀眾提供的沒有別的,只有排拒感。觀眾永遠被排除在外,因為從身體上講,我們是站在這些面具的遠處,也是在畫面背后的直接活動之外。同樣的,他所繪制的人物也被排除在我們所居住的世界之外,因為它們被限制在面具里面,在畫面之中,最終被它們自己的恐懼或偏執所吞沒。這是眼目所及的——因為空虛而清楚地呈現出矛盾,然而又毫不含混地透過它們巨大的眼珠表現出來。在透過靈魂的“窗口”來搜索的時候,我們只能發現人所處的無底深淵,他們為了公眾的一致性而犧牲了情感的生命。

他很明顯是在畫他自己。在現實世界中,他沒有揭示出自己鎧甲上的漏洞,因為他努力工作來順應它,與公眾混同在一起,同時又作為一個有創意的藝術家,把自己區別出來,因為他的審美風格和批判,從藝術世界中博得了喝彩。 “這讓我覺得很脆弱”。就這一點而言,因為被自己童年時代的影響所消磨,如今必須從另一個面,作為成年人,父母,以及孩子必須依靠的長者這一角度,來面對孩提時代的問題。“這使得我為生活中的許多事情擔憂”。好像歷史本身是在重演嗎?

脫離了熟悉的環境,處于一種無根的狀態。武漢一座因為碼頭文化而發展起來的城市,19世紀30年代一度被稱為“東方芝加哥”,其發展史和上海很相像……它地處陸路水路的樞紐,文化東西結合、南北雜糅,“既有北人之蠻,亦有南人之狡”,市井氣濃重中國無幾座城市能出其右。同時具有西洋文化的視野和市井油滑氣質,我們能輕易識別武漢。但曾梵志能以一種什么樣的姿勢站到北京這個大舞臺上,又如何縱身躍入他所向往的西方?

他敏感、孤立,被栗憲庭形容為“內心是個災難”:“曾梵志是一個小心翼翼的人,時尚和名牌、品位和形象,都是他和社會之間的面具,像一堵墻保護著他內心的脆弱和敏感,或者他性格本身就是兩面的。就像他畫畫的時候,不管畫得多么淋漓盡興,身上地上總是干干凈凈。”“后89大展的時候我把他放在玩世現實主義部分,現在看來不合適。他和方力鈞、劉煒他們相比,一點不玩世,而是有一種很傷感悲觀的性格化特色。”

在畫了六七張“面具”之后,曾梵志陸續找朋友來看,栗憲庭看過之后并沒有表態,這讓他心里發慌,之后漢雅軒的老板張頌仁一口氣買走這一系列25件作品,又讓他飄了起來。

到1999年,四年間曾梵志共創作了面具系列作品100多件。這使他獲得眾多聲譽和利益,面具成了他的標簽。在此期間曾梵志結識了香格納畫廊的老板何浦林(LorenzHelbling),香格納開始代理曾梵志的部分作品,當中國當代藝術還處于邊緣的時候,香格納已經是西方規范式的畫廊運作體制,2000年他們已經帶著代理的作品去參加巴塞爾藝術博覽會,從畫廊主到藏家客戶,80%-90%為歐美人士,奠定了曾梵志國際化路線和以西方藏家為主的收藏體系。

“從1993年到2003年,十年的時間,幾乎沒有一個中國人買我的作品。”曾梵志說。

與面具同時進行的還有肖像系列。曾梵志通過繪制肖像向西方藝術史中對他產生深遠影響的藝術家致敬,包括盧西安·弗洛伊德和弗朗西斯·培根。這兩位藝術家本身是朋友,兩人也相互畫過肖像。2013年佳士得紐約拍賣會上弗朗西斯·培根為盧西安·弗洛伊德創作的組畫《盧西恩·弗洛伊德肖像畫習作》以1.424億美元成交,創造了畫作類拍賣價格紀錄。曾梵志也以肖像的形式描繪他日常生活中的朋友,如烏里·希克和何浦林。

身份建構的危機隨著市場的認可和與西方的連接而化解。

從社會性轉向純繪畫

2002年左右,曾梵志右手受傷,不得不以左手創作,而這些笨拙的亂筆給他帶來了新的靈感。從2004年起,他發展出一個新的系列“抽象風景”,用純粹的線條來表現介于自然和意識之間的景致。曾梵志回到西方古典中尋找素材,拉奧孔、達·芬奇、丟勒的作品都成為他再創作的對象。如丟勒的《野兔》、《祈禱的手》。但在皮道堅的評論里,曾梵志的作品給他印象最深的仍是協和系列。“亂筆系列,繪畫性很強。但是早期的東西對人生的關注和思考,比現在的要多一些。”

展覽的最后一塊區域是一間暗室,這里掛著他的最新的“紙上作品”。這些接近中國古畫范疇的作品,一反時效和社會的語境,體現出物境,它們是曾梵志對“紙”這種媒介的揣摩和實驗,他近年來搜尋了很多紋理獨一無二的手工紙,并與新加坡的造紙工作室一起造紙,這些紙接近于宣紙的質地,但有更多的紋理形成自身的圖案,也有通過礦物質的研磨和暈染形成的“筆觸”。這體現出他個人趣味由西方轉回中國的本土傳統文化,在他年輕時不屑于觀看中國文化,但到天命之年,他開始留意中國古畫中虛空意境的美。他的作品是以強烈的情緒和與之對等的克制意志著稱,而此刻一個具有強烈自我意識的曾梵志開始自我消褪,讓位于客體世界。

與社會疏離的危機通過回歸古典與傳統化解。

品牌曾梵志

大學畢業的那一年,父親出資1000元幫助曾梵志在武漢辦了他人生中的第一個個展。那個年代的武漢幾乎不會有國外的參觀者,但曾梵志還是將他的展覽前言翻譯為英語,即使磕磕巴巴也要做成雙語手冊。他的經營意識,以及朝向西方舞臺的視角一開始就注定了他的與眾不同。

波普藝術家安迪·沃霍爾現在正被去掉光環,認為他更像是一個商人而不是藝術家,他對社會進步沒有太大貢獻,遠不及博伊斯的影響。不可否認的是他的商業才能,他將自己的名字成功經營成了一個品牌。安迪·沃霍爾常常出現在曾梵志的畫作中,在《飛了》一作中,沃霍爾與一個中國人并排站著,身后兩架飛機沖入高空,曾梵志是不是將自己類比沃霍爾不得而知,但曾梵志的經營能力我們已從他的藝術作品行情得知。

湖北人骨子里的精明,少年謀生的窘迫,出人頭地的愿望,一根強力壓制的彈簧釋放出加倍的反彈。大學期間他在漢正街倒賣服裝,一個假期可賺500多元,成為同學中最富有的。這些錢他又投資到繪畫材料上,當人們舍不得穿亞麻衣面料的時候,他用亞麻布來實驗材料對筆觸的影響。那些在亞麻布上的繪畫作品,保存至今仍然完好。

他的作品有明顯的系列干,對于產出的數量也有控制。2006年在上海舉辦個展時,有商人要求把展覽中的全部作品買斷。他考慮到作品賣給同一個買家對作品推廣不利,就拒絕了。他知道市場的游戲規則與打法。在名聲鵲起之后,他開始回購自己的部分作品以掌握主動權。

良好的商業意識讓他簽約紐約的老牌家族畫廊阿奎維拉畫廊(Acquavella Galleries)。曾梵志與阿奎維拉畫廊的牽線人是喬斯·摩嘉比(Jose Mugrabi),喬斯·摩嘉比擁有800件安迪·沃霍爾的作品,是安迪·沃霍爾作品市場的高價“捍衛者”。他對曾梵志的判斷是“他一年創作15張作品,曾梵志的市場不同于安迪·沃霍爾的市場,而更接近于培根的市場。”

2011年曾梵志轉投畫廊大鱷高古軒。成為了高古軒代理的唯一一位中國藝術家。業內評價:進入高古軒和進入美國現代藝術博物館或泰特現代藝術館具有相同意義。但高古軒挖角成熟藝術家、哄抬藝術品價格、操縱市場的行為常招致藏家與同行詬病。評論家波拉克認為曾梵志與高古軒之間的合作存在市場方面的考量。曾梵志是中國為數不多的能夠直接與買家溝通的畫家之一。“曾梵志是個很好的商人。”波拉克說。

曾梵志2001年創作的《最后的晚餐》在2013年以1.8億港元成交,成為首件過億的亞洲“當代藝術品”。卻也引起很多爭議。藝評人朱其認為這只是國外雜志插圖性質的作品,拍出天價不合理。他認為當代藝術發展到今天,已經不再包括繪畫這個門類,除非這件作品能貢獻出一種新的語言模式。《最后的晚餐》雖在討論當代人性問題,所用的語言卻還是上世紀三四十年代表現主義的模式。所以只能算作當代文化現象,不能算作“當代藝術”現象。

中央財經大學拍賣研究中心研究員季濤在接受媒體采訪時表示:從上世紀二三十年代開始,藝術品的價格通常取決于藝術家、畫商或拍賣公司品牌的力量,藝術品本身則退居到第二位。一件作品的價格與制作時間或技法無太大關系。藝術市場的動力是畫廊、藝術博覽會和拍賣會。一件“天價”藝術品的成交,原因還是歸結于巨額的金錢和虛榮扮演了推波助瀾的角色。“對于那些掌握著資本,對藝術史并不是十分了解的人,追求和炒作當代藝術成為了一種必然。”

“那些說我炒作的人應該到我的工作室來看看我是怎么工作的。”曾梵志說他一年有至少300天的時間呆在工作室思考和創作。

當被問及兩三百年以后的人如何通過曾梵志的作品來判斷我們當下的社會,尤倫斯館長田霏宇說:“曾梵志的作品體現了這一代中國藝術家以及企業家的自我啟蒙與追求文明的過程。”這仍然是將中國當代藝術作為一個集體來看待,關于個體曾梵志,田霏宇在思考的問題是:他在哪個節點跟所謂的中國當代藝術史發生了關系。

真空創作還是非真空,具有當代性還是不具當代性,是危機或不是危機,這有三個問題。

散步中的朋友們

在“散步”中我們看到了若隱若現的朋友圈。

“散步”展覽的特別支持來自弗朗索瓦·皮諾藝術基金會Pinault Collection.法國人皮諾是全球擁有當代藝術作品最多的人之一。2006年ArtReview的藝術權力百強他位列榜首。2005年弗朗索瓦·皮諾以3700萬歐元買下威尼斯的格拉西宮99年的運營權以及80%的收益分成后,邀請著名的日本建筑師安藤忠雄進行改建。2007年6月,皮諾擊敗擁有70年歷史的古根海姆基金會,獲得威尼斯舊海關大樓(Punta della Dogana,17世紀的老建筑)的運營權。同樣經安藤忠雄改建之后,海關大樓于2009年6月6日正式開放,迎來第53屆威尼斯雙年展。皮諾用了兩個展覽來定義這兩所私人美術館的功能。兩個展覽只有一位策展人,就是皮諾的參謀——卡羅琳·布爾喬亞(Caroline Bourgeois)。6月2日,她在格拉西宮推出了《世界屬于你》(The World Belongs to You)。此前4月10日,她在海關大樓開幕了另一個展覽《頌揚懷疑》(In Praise of Doubt)。這兩個展覽就是曾梵志簡歷上的威尼斯雙年展群展。

一次性買走曾梵志25張面具作品的張頌仁出席了開幕的學術交流部分,他是香港漢雅軒的老板,“后89中國新藝術”項目的發起人。后89藝術大展先是在香港然后到澳洲、美國巡回展出。這個展覽是中國當代藝術群體性的走向國際藝術領域至關重要的一環。

同名作品《散步》由皮道堅收藏。皮道堅是第一位給曾梵志寫藝術評論的人。1991年曾梵志拿著自己的畫作找到皮道堅希望能得到學術上的技持,而那時皮道堅的兒子皮力還是個青蔥小子,現在皮力已是知名策展人和藝評人。父子倆都出現在開幕會現場的學術交流環節。

回到那幅天價的《最后的晚餐》,是曾梵志畫于 2001 年,第二年由尤倫斯夫婦收藏,2013年秋尤倫斯夫婦將其送拍香港蘇富比,創造中國當代藝術歷史性一刻。

拍賣行評估一幅畫的價格,主要看3P(Price, Provenance, Popularity)。· Price:之前的拍賣價格紀錄

· Provenance:有無知名人士收藏

· Popularity:是否多次出現在重要展覽

馬上,佳士得上海將會在2016年10月20至22日舉行“亞洲與西方二十世紀當代藝術”秋季拍賣,曾梵志的作品位列其中。我們可以拭目以待新的數據出爐。

皮力談曾梵志

我想,很多時間里我們忽略了曾梵志作品和我們這個時代及我們這個時代的藝術史之間更密切的關聯。在這個展覽里我們有幸看到了他大學畢業后第一個個展的那幾件作品,從最早的“協和系列”開始,包括“協和系列”中最值錢的那幅。

曾梵志1987年上大學。如果我們對中國藝術史稍微了解就知道,80年代的當代藝術我們叫作“85新潮”,其文化核心是,經過10年文革,這時候的藝術特別強調對歷史、對文化的反思和批判。整個80年代的風格和圖像畫都是很像象征主義的圖像及風格化的圖像,強調大符號。曾梵志和80年代出來的一大批藝術家不一樣,畢竟他出道比較晚——而王廣義,張小剛等經歷過“85新潮”的藝術家往往有非常象征性的符號。

今天我們談到“肉聯系列”、“協和系列”,包括我還看過的他當時畫的——武漢街頭最普通的人,擦皮鞋的人、弱智小孩的肖像。我們可以看到90年代的時候,曾梵志畫了很多處于社會最底層最苦難的人,這個形象在90年代初出來時,已經很明顯的和“85新潮”拉開了特別大的距離。這種表達,代表了當時出生的藝術家開始出現的對日常生活的關注,他們不再關注歷史、革命這些話題,只是關注人在這種現實當中的苦難和不確定,以及迷茫。

曾梵志第二批作品是《面具》系列,《面具》系列有10年時間,我們對這批作品蠻了解的。《面具》系列之所以在那個時代一下子起來有兩個原因。一個是他早期的“協和系列”和“肉聯系列”風格作品,契合了80年代末、90年代初的不確定感,在經歷悲劇事件后,這種焦慮和不確定感彌漫在知識分子之中,但這成為他在湖北美院的第一個個展,當時被強行關掉的一個原因。

另一方面,1992年之后的中國發生了大變化,鄧小平到深圳南巡講話,我們放棄意識形態爭論,開始用物質的發展來取代,1991年開始到2001年申辦奧運會成功,這10年中國物質生活在迅速發展。10年中我們有了私人住宅,有了私人轎車,我們有了互聯網和盜版DVD,這是物質生活極速膨脹的時間。作為藝術家該有的敏感,曾梵志的《面具》系列恰恰表達了在這物質生活急劇膨脹的時代,這種所謂的城市人、精英們很內在的、很不確定的感覺。

1993年的時候,我準備寫一篇曾梵志的評論,那時候曾梵志剛剛搬到北京來,剛剛畫完“協和系列”和“肉聯系列”,他住在三里屯一個小平房里畫畫。那個文章我沒有寫下去,因為那時候在對于曾梵志的解釋中,我們談到的是他的作品關注人的痛苦,關注人的不幸,浪漫主義痛苦和表現人的命運等問題。可是當我有機會接觸到曾梵志后,發現他整個生活習慣和繪畫仿佛沒有關系。他對于各種事物品質的追求幾乎一點不像一個波希米亞的藝術家,卻像一個非常雅痞的人,這文章我寫不下去,就放棄了。今天看完曾梵志回顧展,我有答案了。曾經談刁德謙時我們說,沒有辦法用一張畫解決所有問題,我們只能畫一張畫,再畫一張畫,再畫一張畫……不管從形象和藝術史,大家都談到曾梵志回到古典主義和現代主義的經典,我想還有一個當代藝術當中忘記的概念仿佛又被提出來了:我們談的高貴,人精神上的高貴感,很一塵不染的高貴。我和曾梵志都是武漢人,武漢和北京上海不一樣,武漢是中國最市民化的地方。北京可以感受到權力的等級,上海可以感受到錢的等級,可是武漢是非常市民化的,仿佛是一個大泥潭。大家一方面有對物質的渴望,一方面又拉著你往下沉。

我從曾梵志作品中可以看得出,他從很混亂、充滿物欲的東西中,試圖誕生很高貴、很精神性的東西出來。這個東西是我們在亂筆里能看到的,在這些最新變化當中能看到這種很高貴的東西,很精神化的東西——我們也從80年代末在武漢街頭他畫的那些普通人,對社會底層搬運工,擦皮鞋人的關注中可以看得到,這種慢慢從生命中,現實中,現實混沌中生長出來純凈高貴的東西是被我們今天遺忘了的。也是我從這個展覽當中非常強烈的感受。