只要帶腦袋去創(chuàng)業(yè)所有設(shè)施都免費(fèi)韓國財(cái)團(tuán)聚落開出新創(chuàng)一條街

●鄧麗萍

只要帶腦袋去創(chuàng)業(yè)所有設(shè)施都免費(fèi)韓國財(cái)團(tuán)聚落開出新創(chuàng)一條街

●鄧麗萍

韓國首爾最貴地段的江南區(qū),有一條為紀(jì)念首爾與伊朗首都德黑蘭締結(jié)姐妹市而取名的“德黑蘭路”,短短3.5公里,原本是大財(cái)閥如三星、現(xiàn)代等總部大樓的所在地,現(xiàn)在舊區(qū)卻注入新血,有了七家新創(chuàng)育成中心,匯聚創(chuàng)投、風(fēng)險(xiǎn)資本家以及無數(shù)的新創(chuàng)公司,折射出韓國新創(chuàng)生態(tài)圈的蓬勃生機(jī)。

這些新創(chuàng)育成中心,各有來頭。功能最多元、規(guī)模也最大的“夢(mèng)園”(D.Camp),由韓國20家銀行出資5000億韓元成立。六層樓的獨(dú)棟大樓,提供80個(gè)免費(fèi)座位和設(shè)備,讓年輕創(chuàng)業(yè)家不花一毛錢,便能專心在此筑巢逐夢(mèng)。

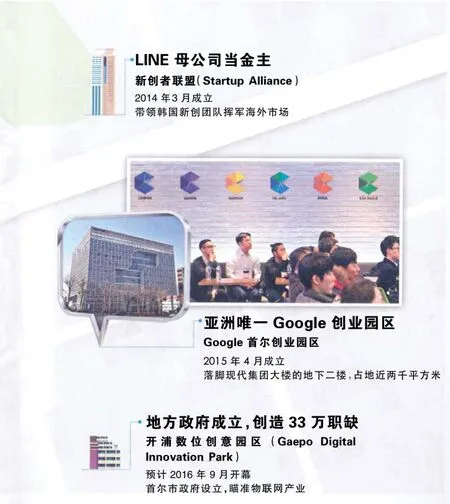

毗鄰的“新創(chuàng)者聯(lián)盟”(StartupAlliance),背后金主是LINE的母公司——搜尋網(wǎng)站NAVER,出資100億韓元。“新創(chuàng)者聯(lián)盟”的任務(wù)是串聯(lián)官方與民間網(wǎng)絡(luò)業(yè)者、電信商,帶領(lǐng)韓國新創(chuàng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)軍海外市場(chǎng)。

都是韓國﹃創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)﹄的成果!

TossLab

成立:2014年6月

共同創(chuàng)辦人:DanielChan

經(jīng)營策略經(jīng)理:金秀英(圖)

員工數(shù):韓國32人、臺(tái)灣六人、日本二人

NewsyStock

成立:2012年

共同創(chuàng)辦人:文景祿(圖)

員工數(shù):18人

在首爾

成立:2010年

創(chuàng)辦人:李敬俊(中)

員工數(shù):50人(韓國與上海)

短短3.5公里,就有七家新創(chuàng)育成中心——韓國德黑蘭路“新創(chuàng)一條街”

亞洲唯一、全球第三座Google創(chuàng)業(yè)園區(qū),落腳在現(xiàn)代集團(tuán)大樓的地下二樓;諾基亞的通訊研發(fā)中心也設(shè)在德黑蘭路。

在這條新創(chuàng)街上,政府也沒缺席。由韓國中小企業(yè)管理處成立的“TIPS Town”,負(fù)責(zé)提供政府資金,與私募基金和加速器(編按:為新創(chuàng)業(yè)者提供資金、指導(dǎo)、人脈、訓(xùn)練、活動(dòng)等支援)合作,投資新創(chuàng)公司;首爾市政府成立的“開浦?jǐn)?shù)位創(chuàng)意園區(qū)”(GaepoDigitalInnovationPark)預(yù)計(jì)今年9月開幕,瞄準(zhǔn)物聯(lián)網(wǎng)和金融科技。

如今,江南區(qū)幾乎每天都會(huì)舉行與新創(chuàng)企業(yè)有關(guān)的會(huì)議或活動(dòng),七家新創(chuàng)育成中心把投資、人際網(wǎng)、空間等創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的要素結(jié)合起來,形成良性的生態(tài)圈,人才、資源、資金和培訓(xùn),一次到位。

有別于美國硅谷,許多新創(chuàng)公司如臉譜、推特等,都是在大學(xué)“玩樂”中誕生;在韓國,新創(chuàng)公司則被當(dāng)成“事業(yè)”,由政府號(hào)召大企業(yè)出錢出力,形成新創(chuàng)生態(tài)圈的三大特色。

第一個(gè)特色,政府揪財(cái)團(tuán)“打群架”,建立起完善的生態(tài)系統(tǒng)。

韓國政府號(hào)令大企業(yè)掏錢支持新創(chuàng),并統(tǒng)整分散在各政府部門的新創(chuàng)計(jì)劃,這種“打群架”的模式,在“新創(chuàng)一條街”充分展現(xiàn)。

舉例來說,政府成立的韓國風(fēng)險(xiǎn)投資公司(KoreaVentureInvestmentCorp)提供20億美元資助韓國創(chuàng)投,目前已催生380個(gè)新的創(chuàng)投基金,成為年輕人創(chuàng)業(yè)的活水。

此外,韓國中小企業(yè)管理處和18家創(chuàng)投基金合作,以一比五的出資方式支持新創(chuàng),也就是當(dāng)創(chuàng)投基金對(duì)一家新創(chuàng)公司投資10萬美元,政府將投資50萬美元,最高達(dá)到創(chuàng)投基金投資規(guī)模的七倍。目前,已有90家新創(chuàng)公司分別獲得60萬美元的投資。

他,開拓O2O旅游平臺(tái)靠韓流魅力打進(jìn)中國大陸市場(chǎng)

旅游O2O(從網(wǎng)絡(luò)到實(shí)體)平臺(tái)“在首爾”,就是其中一家受惠于韓國政府和創(chuàng)投聯(lián)手投資的新創(chuàng)公司。

政府和天使基金的投資,是創(chuàng)業(yè)的第一桶金。當(dāng)初募集到三億韓元,讓34歲的李敬俊有了第二次創(chuàng)業(yè)的機(jī)會(huì)。

2010年“在首爾”創(chuàng)立時(shí),主要是出版中文旅游雜志,2013年轉(zhuǎn)型為旅游平臺(tái),以中國大陸游客為目標(biāo),提供自由行的行程規(guī)劃、旅游地圖、觀光巴士、購物網(wǎng)站等O2O服務(wù)。

2014年,“在首爾”獲得韓國創(chuàng)投KCube投資七億韓元;2015年再獲Nice集團(tuán)注資30億韓元,用來拓展電子商務(wù)。李敬俊指出,借助韓流風(fēng)靡中國大陸的力量,針對(duì)大陸消費(fèi)者打造購物平臺(tái),讓觀光客透過“在首爾”網(wǎng)站,一次購足各種流行的伴手禮、美妝、服裝等商品。

該公司有九成員工會(huì)講中文,目前微博有133萬粉絲、雜志讀者達(dá)三萬人。

韓國新創(chuàng)生態(tài)圈的第二個(gè)特色,是透過“學(xué)長拉學(xué)弟”的引領(lǐng)方式,帶來人際網(wǎng)的加乘效果。

韓國的新創(chuàng)育成中心講究傳承,例如“夢(mèng)園”以校友、學(xué)長制來引導(dǎo)新創(chuàng)業(yè)者;加速器SparkLabs則有類似當(dāng)兵的“梯隊(duì)”制,因此,在短短二三年就孕育出100多個(gè)新創(chuàng)團(tuán)隊(duì)。

不僅如此,創(chuàng)業(yè)成功的韓國企業(yè)家也搖身一變,成為天使投資人或成立私募基金,在創(chuàng)業(yè)路上,以學(xué)長身份拉拔學(xué)弟,形成良性循環(huán)。

他,投入Fintech領(lǐng)域推理財(cái)機(jī)器人,用戶超過20萬

NewsyStock共同創(chuàng)辦人文景祿,就是受到學(xué)長們創(chuàng)業(yè)精神的感召,原本在全球四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一的韓國資誠(PWC)上班,也曾在香港寶來證券工作的他,在29歲那年毅然辭職創(chuàng)業(yè)。

文景祿投入的創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域,正是時(shí)下最夯的金融科技,為投資人提供量化的選股信息及理財(cái)機(jī)器人的股票推薦服務(wù)。這項(xiàng)服務(wù)是在2012年8月,股市表現(xiàn)不好時(shí)推出的,對(duì)象是需要準(zhǔn)確數(shù)據(jù)和量化分析的專業(yè)投資人。目前用戶超過20萬人,每月收費(fèi)100~550美元,早在對(duì)外募資之前,就已損益兩平。

去年1月,距離文景祿創(chuàng)業(yè)僅兩年半,這個(gè)新創(chuàng)公司就被韓國移動(dòng)媒體企業(yè)聯(lián)盟Yello購并,文景祿更登上了《彭博商業(yè)周刊》評(píng)選的“50位亞洲之星”榜單。

韓國新創(chuàng)生態(tài)圈的第三個(gè)特色是:在創(chuàng)業(yè)之初,就制定全球發(fā)展目標(biāo),首爾只是跨足世界的跳板。

近年來,簽訂多個(gè)自由貿(mào)易協(xié)定的韓國政府以全球市場(chǎng)為舞臺(tái),推行“K-Global”計(jì)劃,提供新創(chuàng)公司進(jìn)軍海外市場(chǎng)所需的一切支援,包括品牌和營銷策略。

雖然首爾人口約1000萬人,密度高且相對(duì)同質(zhì),是創(chuàng)業(yè)者練兵的理想實(shí)驗(yàn)場(chǎng),但群聚在首爾的創(chuàng)業(yè)家都深諳,他們的市場(chǎng)在海外。

他,開發(fā)企業(yè)通訊軟件“創(chuàng)業(yè)的第一天,我們就全球化”

開發(fā)出企業(yè)通訊軟件“JANDI”的Toss Lab,是韓國、日本和臺(tái)灣地區(qū)共同創(chuàng)設(shè)經(jīng)營的新創(chuàng)公司。TossLab目標(biāo)很明確:“從創(chuàng)業(yè)第一天,我們就全球化。”目前JANDI已有三萬個(gè)企業(yè)用戶。“我們將通訊及檔案管理功能整合在一起,讓企業(yè)及團(tuán)隊(duì)內(nèi)部溝通及合作更加便利。”TossLab經(jīng)營策略經(jīng)理金秀英解釋。

成立不到兩年,TossLab已募得450萬美元的外部資金。其實(shí),在選擇投資者時(shí),他們就優(yōu)先考慮要“得到創(chuàng)投在市場(chǎng)人脈和策略布局的協(xié)助”,例如日本軟銀創(chuàng)投及臺(tái)灣心元資本,幫助他們順利進(jìn)入日本及臺(tái)灣市場(chǎng),韓國創(chuàng)投HnAP則有東南亞市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。

“政府的最大作用在于,打造良好的生態(tài)系統(tǒng),讓年輕人實(shí)踐夢(mèng)想,同時(shí),讓創(chuàng)業(yè)的成功故事激勵(lì)更多年輕人,勇敢創(chuàng)業(yè)。”“夢(mèng)園”總經(jīng)理金光鉉對(duì)韓國新創(chuàng)發(fā)展,下了樂觀的注解。■

(摘自臺(tái)灣《今周刊》)(編輯/袁紅)