香風拂面話小

□陰世國 李娜

□陰世國 李娜

Zhouyi was an ordinary scholar in Kangxi Period of Qing dynasty.He was skilled in poetic prose,calligraphy,collection and connoisseur,but was unknown to public in history including his life. Through dinging deep and researching on the scroll painting.

一、古扇的淵源

考古發現有扇子的圖像是從四川成都出土的銀錯銅壺上奴隸手持的長柄扇。當時的作用不是用來引風取涼,而是遮陽避沙。

古扇,真正成為生活用具則從戰國晚期開始,多在貴族中使用。到東漢時期,扇子才逐步走入民間。市場上出現了竹扇和蒲扇。隋唐時期,以作為骨架的折扇開始流行,生產出海棠形、梅花形、葵花形等多種多樣的款式。

南宋時期,盛行畫扇、賣扇、藏扇之風,經營扇子的店鋪和商人也應運而生。久而久之促進了中國制扇工具的迅速發展。

明清以后,文人墨客在扇面題詩作畫追求藝術享受,也成為當時社會的又一時尚,使中國扇子文化得到質的飛躍,內涵也得到升華,獨具中國民族文化特色,同時中國扇子作為東方古國的文明開始傳入歐洲,享譽世界。

二、實用扇的品種

扇子在我國歷史悠久,品種繁多。就功能來說,一般可分為二類。一是引風驅暑的實用扇;二是用來象征人物權威、地位的儀仗扇。

實用扇在先秦時期多以竹或葦編織而成。

漢魏以來出現團扇。團扇又稱宮扇、紈扇。主要材料為絲、絹、綾羅等織品,便于點綴繡畫。主要種類有羽扇、合歡扇、書畫扇等。

折扇是一種用竹木或象牙做扇骨,韌紙或絹做扇面,能折疊的扇。又稱撒扇、紙扇等。唐初傳入中國,宋代由宮內流傳于社會。而現代人所用的折扇則于明朝永樂年間由朝鮮入貢中國。到明清之間,蘇杭兩地都有折扇制作的作坊,使得全國制扇業得到空前發展。

三、精美實用扇欣賞

扇子,美觀大方,輕巧便捷,題詩繪畫,雅俗共賞。從使用到欣賞也遠遠超出扇子本身的作用,升華到藝術的形式,為歷代收藏家所鐘愛。

晉祠博物館藏有一批清代至民國的折扇和扇面,書畫精美,作者均為當時名人及書畫家,現選擇部分精品與大家共賞。

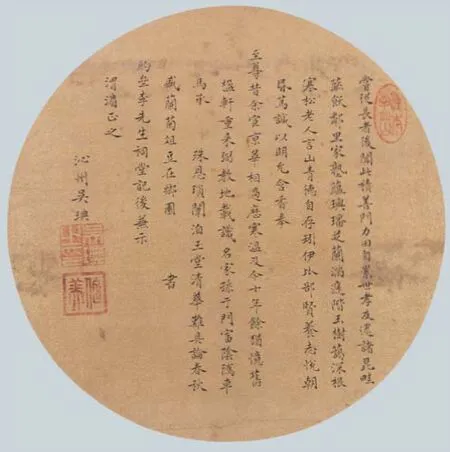

1.清 吳琠 楷書團扇扇面(圖1)

紙本,縱31.2、橫31.5厘米。

扇面書自作詩“嘗從長者后,聞此積善門,力田自累世,孝友逮諸昆。畦蔬飫鄰里,家塾蘊玙璠,芝蘭滿庭階,玉樹藹深根。寒松老人言,山青德自存。矧伊比部賢,養志悅朝昬,篤誠以明允,含香奉至尊。昔余宦京華,相過歴寒溫,及今十年余,猶憶舊楹軒,重來弼教地,載識名家孫,于門富陰隲,車馬承殊恩,瑣闌洎玉堂,清華難具論,春秋盛蘭菊,俎豆在鄉園。”

款署:“書約亝李先生祠堂記后兼示謂湄正之,沁州吳琠。”鈐印:“性本愛丘山”(朱文);“吳琠之印”(白文),“伯美”(朱文)。

吳琠(1637-1705年),字伯美,山西沁州(今長治市沁縣)人,其父吳道默是當時沁州一帶的著名教師。吳琠從小有良好的學習環境,受到嚴格的家庭教育。他聰明而好學,10歲即能做詩,15歲應童子試,23歲(順治十六年)中進士,任河南確山知縣,康熙十三年(1674年),以成績優異而躍升為吏部主事,歷郎中,累遷通政司右參議。二十年,擢為右通政,累遷左副都御史。二十八年,遷兵部侍郎,旋即授湖廣巡撫。三十五年召為左都御史,三十六年典會試,后擢為刑部尚書。三十七年拜保和殿大學士,兼刑部。三十九年,復典會試。四十四年卒,享年68歲。吳琠善詩,一生中寫詩數百首,而且水平很高。吳琠不僅詩寫得好,他的書法也很有名。吳琠的字瀟灑俊逸,如行云流水,有羲之之風,米氏之骨,落頓之間又可見歐、顏、柳之法。

康熙皇帝親書“思誠堂”扁額贈與吳琠做為堂名。

2. 清 顧韶 秋林讀書圖折扇(圖2)

紙本設色,縱17.7、橫52.3厘米。

畫家以平穩的構圖,描繪了一文宦讀書的情態及環境,閱者神情專注,侍童一手懷抱書卷,一手托衣立于樹下。樹木間有竹叢片片,林間霧氣縹緲。作品以贊美的情緒來描繪秋天景色,構圖的平穩增強了畫面的寂靜感,而紅葉與青松的對比用色,又在寂靜中增添了活力和情趣。全畫人物安閑,充盈著空靈悠然的氣韻,可以說是畫家心向天地自然、散淡襟懷的流露。整幅畫以水墨為底,在樹干、竹叢、坡石及人物膚色等處著赭石色、青綠色、紅色暈染,感覺冷靜清艷,細致溫婉。

圖1 清 吳楷書團扇扇面

圖2-1 清 顧韶 秋林讀書圖折扇

圖2-2 清 顧韶 秋林讀書圖折扇(背面)

款署:“螺峰女士,顧韶畫。”

鈐印:“螺峰”(白),“顧韶之印”(朱)。

扇子另一面為翁同福等書法三段。

第一段是節臨鐘繇書《力命表》,落款:“書為古虞先生正腕,沅青王憲中”。鈐印:“叔和”(朱文)。第二段書翁方綱《石洲詩話》中的兩首詩,其一“李杜光芒萬丈長,昌黎石鼓氣堂堂,吳萊蘇軾登廊廡,緩步崆峒獨擅場”。其二“文章煙月語原卑,一見空同迥自奇。天馬行空脫羈靮,更憐談藝是吾師”。落款“應古虞仁兄大人雅屬即求教正。小農弟屈茂曾”。鈐印:“小農”(朱文)。第三段為翁同福《木筆花》詩兩首,其一“叢竹蔽幽徑山禽,時一聲日光碎平。地坐久涼風生孤,客澹無慮閑云低。不行汲泉頻潄齒,我與爾同清竹逕”。其二“書空咄咄竟何云,憔悴春風始惜君。移向蓬山沾玉露,一枝應已賦凌云”。(應有缺句)。落款“木筆花舊作二首錄以應,古虞仁兄大人雅教,云樵弟翁同福”。鈐印:“同福私印”(白文)“云樵”(朱文)。

扇骨材質為玉竹。十一檔。扇骨大邊長30.6厘米。扇肩呈廟門肩。扇頭為和尚頭,扇頭兩則鑲貼象牙圓形薄片,呈拱圓狀并以扇釘為心刻有旋轉輻射狀線條紋,線條紋頭部為山角紋。扇釘為牛角釘,釘面呈圓狀且微拱。扇骨檔數為十一檔。扇面上口封裱藍色綾絹。

大骨一面刻“桃葉渡青溪圖”,署款“筱山寫又作”;一面刻“春夜宴桃李園圖”,均為陰文游絲刻,刻工細膩嫻熟,人物形象細致。

“桃葉渡青溪圖”與一個古渡及青溪水道有關。桃葉渡又名南浦渡,位于南京市秦淮區,是秦淮河上的一個古渡,地處秦淮河與古青溪水道合流處附近,南起貢院街東,北至建康路淮清橋西。桃葉渡是南京古名勝之一,位列于金陵四十八景。從六朝到明清,桃葉渡地處繁華地段,河舫競立,燈船簫鼓。傳說東晉書法家王獻之有個愛妾叫“桃葉”,她往來于秦淮兩岸時,王獻之放心不下,常常都親自在渡口迎送,并為之作《桃葉歌》:“桃葉復桃葉,渡江不用楫;但渡無所苦,我自迎接汝。”從此渡口名聲大噪,久而久之南浦渡也就被呼為桃葉渡了。

“春夜宴桃李園圖”明代畫家仇英曾畫過,是仇英的一幅杰作。它以李白“春夜宴桃李園序”為題材,描繪李白與其四位從弟,于桃李園中設宴,斗酒賦詩的情景。

王憲中,生卒年不詳。字叔和,號沅青。常熟人。善書。

屈茂曾(?-1862年)字小農。常熟人。善書。“常熟四大書家”之一。常熟曾園《山莊課讀圖》與《歸耕圖》有李鴻章、汪鳴鑾、屈茂曾、陸宗泰等名人詩文刻石,集清末名人書法之大成。同治元年(1862年)屈茂曾死于太平軍攻陷常熟城。

翁同福(1809-1862年)號云樵,常熟人。古文有義法,時文簡淡,不徇流俗,以善書名于時。

顧韶,生卒年不詳。字螺峰,號螺峰女史、武林女史。錢塘(今杭州)人。顧韶幼承父訓,世其家學,畫得一手好花卉,人物也畫得精妙。得父真傳,人物、花卉臻妙。畫史中說顧韶所畫玫瑰逼真,有人將她的畫在春天掛出,竟可招來蝴蝶翩躚起舞。顧韶的書畫題款常用螺峰女史。顧韶與其弟顧騶都擅畫,風格與父親顧洛一致,也都有所成就。

圖2-3 清 顧韶 秋林讀書圖折扇扇骨

圖3 清 楊臨師鼎銘團扇扇面

3.清 楊瑸 臨師艅鼎銘團扇(圖3)

絹本,縱22.5、橫25.6厘米。

書法分三段,第一段為臨寫《師艅鼎銘文》;第二段是銘文的譯文;第三段是銘文文字考釋“:工舊釋作上,玞舊作功,上當釋作工,女侯者,言女工于射侯也,夜通射左文六年傳狐射,姑轂梁作夜姑功當釋作琱矢二字,古器兩字合文,如‘庚午’、‘西夏’之類甚多,大夫始鼎銘云,王在和宮大夫始錫友,亦琱矢二字,考工記玉榔琱矢磬法,故書雕或為舟,舟周古通,始鼎銘作周,諧聲也,爾雅玉謂之雕,此作王,指事也。”

款署:“墨舫六兄大人正,楊瑸”。鈐印:字跡不清。一白文;一朱文。

楊瑸,生卒不詳。青島即墨人,為即墨楊氏名門之后,是楊氏十一世楊和鼎之三子。楊瑸之子楊士鈿和楊士紹先后領鄉薦、折桂枝。楊士紹于乾隆十年成進士,出仕山西介休縣令。楊士鈿于乾隆十二年成舉人。即墨楊氏家族共出過13名舉人、4名進士、1名知府、1名通判、12名縣令。

絹本,縱18.2、橫50.5厘米。

扇面文字分三部分,分別臨寫三個漢碑碑額,其后記述碑石情況。第一部分為漢《黃龍甘露碑》碑額。第二部分為漢《劉曜碑》,臨寫“漢故光錄勛東平無鹽劉府君之碑。”,第三部分為《漢石社碑》,臨寫“梧臺里”三字。款署:“戊寅皋月中澣,雨亭仁兄法家雅正。淞濤陳昌書于古并,時年七十有二”。

圖5 民國 吳笠仙 東籬佳色圖折扇

5.民國 吳笠仙 東籬佳色圖折扇紙本設色,縱19.9、橫54厘米。此扇面描繪了菊花,以寫意為主,用色濃重。吳笠仙在中年以后多以“東籬野叟”自居,創立了“吳氏菊派”。筆法是工筆與寫意相結合。

款署:“東籬佳色?上吳笠仙寫”。吳笠仙(1869-1938年),名樹本,以字行,號餐英閣主人、秋圃老農、東籬野叟。揚州人。工詩畫及篆刻,尤長于繪畫,人物、山水、花鳥皆精。中年后專攻畫菊,曾親植菊花百余株于庭院,朝夕觀察,思心揣摩,著意寫生,創立了工筆與寫意相結合的畫法,在畫壇上獨樹一幟,奠定了揚州“吳氏菊派”的基礎。

6.民國 王震 達摩憩息圖折扇紙本設色,縱19.9、橫54厘米。

畫達摩憩息形象,畫風自然生動,尤其是臉部的表情十分細膩。

王震一生信佛行善、樂善好施,熱心社會公益事業,經常巨資捐贈、賑災、濟貧。王震與太虛法師、印光法師、圓瑛法師、常惺法師均交往密切,互磋經典。晚年時最喜畫人物及佛像。所畫達摩、觀音皆神態莊嚴,面目慈祥。題詩則多取自佛經,勸人修身、積德。五十歲后,每日畫佛一幀,信仰真摯。

題識:“佛即是心,心即是佛。獲無量壽,不染一物。白龍山人王震寫”。

鈐印:“一亭”(朱文)

此扇骨材質為玉竹,長33厘米。扇骨為十六檔。扇骨大邊的下方呈廟門肩,馬牙琴式頭。扇釘為牛角釘。大邊為陰刻。紋飾雕刻“五老圖”和“秋江晚渡”。刀法層次豐富,形象逼真。款識:1.“五老圖,時在丙寅,仿南田老人翁筆法”。2.“秋江晚渡,叔衡先生指正,祥宣刊”。扇面上口封裱紫色綾絹。

王震(1867-1938年),字一亭,號白龍山人、梅花館主、海云樓主等,法名覺器。祖籍浙江吳興(今湖州市),生于上海青浦。清末民國時期上海著名書畫家、實業家、杰出慈善家、社會活動家與宗教界名士。信仰佛教,又是著名海派書畫家。

四、結語

圖6 民國 王震 達摩憩息圖折扇

圖6 民國 王震 達摩憩息圖折扇扇骨

一把小小的扇子,就其功能來講,只是人們生活中的實用道具和用品。在人類社會發展的進程中,文人、書畫家、扇子的設計制作和使用者,用生活的積累不斷賦予扇子新的生命力。題詩作畫,新工藝、新手法,使得看似簡單的扇子充滿了勃勃生機,真可謂“小扇子,大乾坤”。正是因為古扇蘊藏著豐富的文化內涵,古往今來,扇子與書畫家結下了不解之緣。造型優美、構思精巧的扇子,不僅是人們生活的必需品,并因有了文人墨客的揮毫潑墨更是身價百倍,成為人們把玩收藏的賞心之物。

(責任編輯:劉昱)