“職業打假人”是公益性買者嗎?

摘要:在“買假索賠”式打假機制運行過程中,“職業打假人”的社會形象與法律地位備受爭議卻缺乏定量數據的佐證。通過調查問卷采集樣本數據、展開定量研究,其結果表明“買假索賠”式打假機制之效能發揮與目的實現在一定程度上存在著“職業打假”依賴,進而認為在社會角色層面“職業打假人”應被視為公益性買者。應采取制度修繕與宣傳教育等措施從理性驅力與行為能力這兩個方面來提升普通消費者參與打假的積極性,并將《關于審理食品藥品糾紛案件適用法律若干問題的規定》的第3條適用范圍擴大到食品藥品之外的其他消費糾紛案件。

關鍵詞:打假;買假索賠;社會角色;官民協同;定量研究

中圖分類號:DF 414 文獻標志碼:ADOI:10.3969/j.issn.1008-4355.2016.04.10

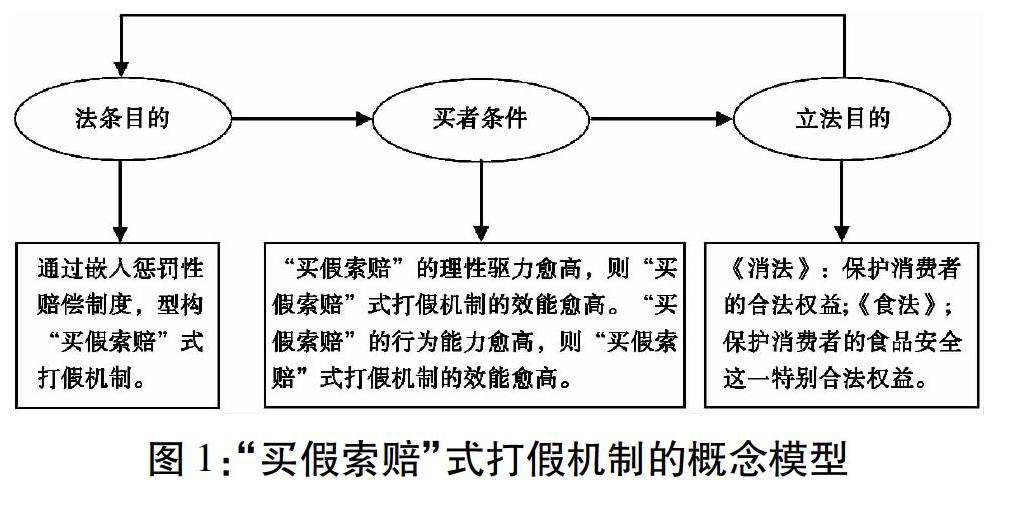

一、引言“職業打假人”“職業打假人”的概念內涵有廣狹義之別:狹義的“職業打假人”是以“買假索賠”作為謀利機會的民間個體,廣義的“職業打假人”則是指將包括“買假索賠”在內的反制“假冒偽劣”經營行為的一切可能行為作為謀利機會的民間個體。本文所稱“職業打假人”取其狹義。此外,“職業打假人”實施的“買假索賠”通常亦被簡稱為“職業打假”。是在官民協同治理市場“假冒偽劣”問題過程中,由《消費者權益保護法》(后文簡稱為《消法》)和《食品安全法》(后文簡稱為《食法》)嵌入的懲罰性賠償制度所衍生出的一種社會身份,對于其“買假索賠”的社會形象與法律地位,已有文獻的觀點分歧明顯、爭議不斷。反對者認為“職業打假人”的“買假索賠”是“黑吃黑”、公權私落,與維權的“私力救濟機制”向“公力救濟機制”的社會文明進步趨勢背道而馳;支持者則認為“職業打假人”的“買假索賠”對于提升“假冒偽劣”經營者的“責任概率”與違法成本從而對市場良序的維護具有積極意義。在法律技術層面,爭論則圍繞“職業打假人”是否具備消費者身份及其購買行為是否屬于“知假買假”與受到欺詐等問題而展開[1]。此外,已有文獻在剖析“職業打假人”的社會角色與法律地位時,往往采用定性的規范分析方法,定量的研究成果鮮有所見。筆者結合《消法》和《食法》的法律目以及相關研究成果提出了“買假索賠”式打假機制的概念模型,進而基于“買假索賠”式打假機制功能發揮的“買者條件”對“職業打假人”和普通消費者“買假索賠”的理性驅力與行為能力進行了定量分析與比較,其結果將既有助于定量解析“職業打假”的公共價值盡管在私人領域,價值認同(或判斷)分歧無須公斷,但在公共事務領域,則顯著的社會價值認同(或判斷)分歧則不應該被漠視,可以通過公開討論與民主決策相結合等方法達成價值共識。和為認知“職業打假人”的社會形象與法律地位提供定量證據,亦有助于完善“買假索賠”式打假機制的配套公共政策。

二、法律目的與概念模型(一)《消法》、《食法》的法律目的與“買假索賠”式打假機制的型構

法律是人類社會制度規范的基本形態之一,其應受到“目的律”支配,這與自然法以“因果律”為基礎截然不同[2]。法律目的包括立法目的和法條目的二個層面,二者交互作用所形成的博弈張力直接決定各方的收益水平與行動策略,因而洞悉這二個層面的意蘊與相互之間的作用關系是正確解釋、施行法律的前提。那么,如何確認一部法律的立法目的?楊仁壽認為,探求法律目的有三種途徑:第一,法律明定其目的;第二,雖未明定,可以從法律名稱覓得其目的;第三,在前述二個途徑堵塞的情況下,則需以“逆推法”,對法條所欲實現的“基本價值”進行判斷和綜合,進而發掘出法律的目的。然而,當個別之目的不甚明晰或當整體之目的與個別規定、個別制度之目的不相兼容或發生沖突時,其解釋之取向又該如何?一般認為,在解釋法律時,應注意將立法目的與其所內嵌的法條目的(即制定法條所欲實現的目的或意圖)相區別,即立法目的是法條目的之統帥,法條目的則為立法目的提供功能性支撐或服務于立法目的[3]。

《消法》和《食法》的立法目的是什么?翻開《消法》則不難發現其在第1條中即明定了自身的立法目的:“保護消費者的合法權益”、“維護社會經濟秩序”和“促進社會主義市場經濟健康發展”。而對于《食法》而言,其在第1條中亦明定了立法目的:“為保證食品安全,保障公眾身體健康和生命安全。”需要說明的是,“食品安全、身體健康和生命安全”無疑是消費者的合法權益或民眾的合法消費權益的一個子類甚或特別的子類,不安全的食品亦是“假冒偽劣”商品的一個子類甚或特別的子類。

西南政法大學學報趙亞翔:“職業打假人”是公益性買者嗎?——基于“買假索賠”式打假機制的定量研究《消法》和《食法》嵌入的懲罰性賠償制度的目的(即法條目的)又是什么?一般認為,《消法》和《食法》所嵌入的懲罰性賠償制度的目的有二個:其一,救濟消費者,即以“嚴格責任”的方式實現對消費者權益的庇護,譬如規定了消費者能獲得賠償的最低標準。其二,懲戒經營者,即對經營者而言,這種懲罰性賠償制度所具有的制裁功能能使其可能承受的違法成本大大增加與預期收益大大減少,從而降低其違法經營的傾向。此外,也有學者認為所謂的懲罰性賠償的實質當屬法經濟學上的受害人獎勵制度,其目的不是為了懲罰違法的經營者,而在于鼓勵受害人運用法律武器同違法的經營者做斗爭以彌補政府力量在市場監管效能方面的不足[4]。

基于政府管控水平和社會發育程度的考量,官民協同治理機制將愈發成為我國社會建設與公共問題治理過程中政府與社會間關系的現實選擇[5-6]。由此而論,在救濟消費者、懲戒經營者之外,將鼓勵民眾與違法經營者做斗爭作為《消法》和《食法》嵌入的懲罰性賠償制度的目的第三個目的無疑極具理論指引價值。換言之,在“假冒偽劣”商品泛濫成災特別是此種泛濫成災的勢頭在食品等市場領域卻愈演愈烈的背景下,《消法》和《食法》所嵌入的懲罰性賠償制度無疑是轉換治理 “假冒偽劣” 問題的制度范式過程中一種具體的制度安排[7],其為民眾基于自利理性而成為治理“假冒偽劣”問題的積極博弈力量提供了一種新的激勵機制與制度路徑,而這種激勵機制與制度路徑一旦高效地運行起來,將顯著提升“假冒偽劣”經營行為的責任概率,進而強化對“假冒偽劣”經營行為的遏制。換言之,我國政府本文取其廣義,包括立法、行政、司法等一切公權力機構或組織。正是通過在《消法》、《食法》中嵌入懲罰性賠償制度從而型構起一種新型的官民協同打假機制:“買假索賠”式打假機制。

(二)“買假索賠”式打假機制效能發揮的買者條件

“買假索賠”式打假機制效能發揮的買者條件包括“買假索賠”的理性驅力和“買假索賠”的行為能力這二個維度。

1.“買假索賠”的理性驅力

理性支配人的行為,自利理性曾長期被作為分析人類行為的元假定,從法經濟學的視角而言,“買假索賠”行為顯然是一種法律經濟行為,居于支配地位的是自利的經濟理性,即正如波斯納所言:“行為人的行為是他們在特定法律條件下進行成本—收益分析的結果,當事人對一定權利的不同估價是其交易得以進行的原動力。”[8]在經濟理性的支配下,個體的行為取向決定于個體進行成本—收益分析的結果。民間個體“買假索賠”行為的成本主要包括直接的支出、機會成本及福利損失,其中,直接的支出包括因舉證而產生支出、尋求專業幫助的支出、交通費支出等;機會成本是指因行使權利而不得不放棄的工作、閑暇等所內含的利益;福利損失是指行使權利所致的精神痛苦、煩惱等。民間個體“買假索賠”行為的收益主要包括所能獲得的期望收益和福利收益,其中,期望收益是指索賠成功后所能得到的賠償值乘以他認為索賠成功的期望概率;福利收益是指索賠成功后而產生的精神滿足或精神愉悅。筆者將激勵對象所感知的期望收益減去期望成本的差值稱為經濟理性驅力,其值越大,其對個體行為的激勵效應越大,反之亦然。然而,驅使人類行為的個體理性除了自利理性外,還包括社會理性即荀子所說的“義”。社會理性以整個社會或群體的利益為目標,具有使社會或群體的利益最大化的思維傾向和意志動力(即社會理性驅力)。那么,社會理性驅力能否支配或能否高效地激發廣大普通消費者沿著法制軌道去積極“打假”?對該問題做出量化回答將有助于審視“買假索賠”式打假機制的現實意義與效能高低。

2.“買假索賠”的行為能力

現代心理學的研究成果表明,能力是人類順利實施某種行為或活動的心理條件,其內涵既指人們已經學會的知識和技能(ability,現實能力),也指人們在知識和技能上所具有的潛力和可能性(aptitude,潛在能力),其中,知識是人腦對客觀事物的主觀表征(分為陳述性知識和程序性知識這二種基本形式),人一旦有了知識,就會運用這些知識指導自己的行動,因而知識既是行動的自我調節機制中一個不可或缺的構成要素,也是能力基本結構中的一個不可或缺的組成部分;技能是指人們通過練習而獲得的動作方式和動作系統,主要表現為動作(任務)執行的經驗,分為操作技能和心智技能(智力活動)這二種基本方式。此外,根據斯皮爾曼(C. Spearman)的研究成果,人們完成智力作業時所需的能力包括一般能力和特殊能力:一般能力是指人的基本心理潛能(能量),是決定一個人的能力高低的一般要素;特殊能力是人們完成某些特定作業或行為時所必需的個別心理潛能,其直接決定著人們從事某項特殊行為的績效[9]。

(三)概念模型

綜合上述分析,筆者的理論邏輯可概括為:《消法》和《食法》的立法目的在于保護包括食品安全在內的民眾的合法消費權益;我國政府正是通過在《消法》和《食法》中嵌入懲罰性賠償制度從而型構了“買假索賠”式打假機制;衡量“買假索賠”式打假機制效能的高低,在買者方面可從“買假索賠”的理性驅力和“買假索賠”的行為能力這二個維度來展開。該理論邏輯可用圖1所示的概念模型來表征。

三、數據采集與分析結果(一)數據采集

筆者以調查問卷作為數據采集的工具,數據的采集以非概率抽樣的方式完成。其中,對普通消費者的調查通過滾雪球抽樣采集到331份問卷,在剔除明顯回答不真實的89份問卷之后,最終有效問卷為242份;對“職業打假人”的調查是本文的一大難點,在通過電子郵件先后給40余位“職業打假人”發送調查問卷且未能得到積極反饋的情況下,筆者輾轉萬里(先后趕赴北京、廈門、廣州、深圳、重慶等地),通過當面拜訪、解釋進而獲得其信任、理解后而得在分析過程中,對有缺失值的樣本數據的處理方式為剔除,后文同。。

(二)“職業打假人”與普通消費者參與打假的社會理性驅力大小及比較結果

筆者設計了“在現實生活中,您是否會不計較個人經濟利益的得失而純粹基于俠義精神去采取合法方式打擊‘假冒偽劣經營行為?”這個條目來測量“職業打假人”與普通消費者參與打假的社會理性驅力,賦值方法為李克特四點法,即:肯定不會(賦值為1分);好像不會(賦值為2分);偶爾會(賦值為3分);經常會(賦值為4分)。

普通消費者和“職業打假人”參與打假的社會理性驅力描述性統計結果及其二者均值差異顯著性檢驗結果如表1所示盡管采集“職業打假人”的樣本多有不易,但“職業打假人”的樣本量偏低乃本文的一個不足,其研究結論的外部效度也將因此被削弱。;不同人口統計特征普通消費者參與打假的社會理性驅力均值差異顯著性檢驗結果如表2所示;由于樣本量不大,故未對不同人口統計特征的“職業打假人”參與打假的社會理性驅力均值差異的顯著性進行檢驗。

由表1、表2我們可以發現:(1)普通消費者參與打假的社會理性驅力均值僅為2.282(接近“好像不會”)。此外,除了不同年齡段的普通消費者參與打假的社會理性驅力均值差異具有顯著性外(p=0.004<0.05),其他不同人口統計特征的子類間均值差異不具有顯著性;而盡管不同年齡段普通消費者參與打假的社會理性驅力均值差異具有顯著性,但均值最高的年齡段(25~39周歲)的分值也僅為2.370。(2)“職業打假人”參與打假的社會理性驅力均值為4.258,其中“經常會”的比例達到62.5%,且比普通消費者參與打假的社會理性驅力均值顯著高出1.343分(p=0.000<0.05)。

(三)“職業打假人”與普通消費者“買假索賠”的經濟理性驅力大小及比較結果

筆者設計了“綜合考慮付出的時間、精神等因素,如果您采取合法途徑去積極反擊‘假冒偽劣經營行為,您覺得對于自己的個人利益而言:肯定得不償失(賦值1分);往往得不償失(賦值2分);往往得失相當(賦值3分);往往得略大于失(賦值4分);往往是正大光明的發財機會”(賦值5分)”這個條目來測量“買假索賠”的經濟理性驅力。

普通消費者和“職業打假人”“買假索賠”的經濟理性驅力描述性統計結果及其二者均值差異顯著性檢驗結果如表3所示;不同人口統計特征普通消費者“買假索賠”的經濟理性驅力均值差異顯著性檢驗結果如表4所示;由于樣本量不大,故未對不同人口統計特征的“職業打假人”“買假索賠”的經濟理性驅力均值差異的顯著性進行檢驗。

(1)普通消費者“買假索賠”的經濟理性驅力均值僅為2.229(接近“往往得不償失”)。此外,除了不同學歷的普通消費者“買假索賠”的經濟理性驅力均值差異具有顯著性外(p=0.026<0.05),其他不同人口統計特征的子類間均值差異不具有顯著性;盡管不同學歷的普通消費者“買假索賠”的經濟理性驅力均值差異具有顯著性,但其得分最高的專科、高職這一群體的均值也僅為2.472。(2)“職業打假人”“買假索賠”的經濟理性驅力均值為2.750,比普通消費者“買假索賠”經濟理性驅力均值高出0.521分,這種差異盡管在95%的置信水平上不具有顯著性,但在90%的置信水平上則具有顯著性(p=0.075<0.1)。需要特別指出的是,“職業打假人”“買假索賠”的經濟理性驅力的標準差高達1.488,這表明“職業打假人”群體對所實施的“買假索賠”的經濟理性驅力的自我評價結果存在著明顯的兩極分化態勢。

(四)“職業打假人”與普通消費者“買假索賠”的行為能力大小及比較結果

筆者將研究對象的一般能力作為控制變量加以對待,而將研究對象所具備的“買假索賠”行為能力視為一種特殊能力而加以測評。由于“買假索賠”以法律規范為前提、以法定程序為路徑、以“誰主張,誰舉證”為證據原則且具有“民不告、官不究”式的民事屬性,因而將“買假索賠”行為能力假定為四個因子(或一級指標),即:消費維權法律知識、消費維權路徑知識、消費維權舉證技能以及辨假技能,并設計了11個測量條目來對這些指標加以測量,測量條目的賦值方法為李克特五點法。

按照樣本大小與測量條目數的比例不小于5的原則,從242份有效問卷(樣本)中隨機抽出一半用于探索性因子分析(EFA),而余下的另一半則根據復核效化或交叉驗證原則用于驗證性因子分析(CFA)。具體而言:(1)采用spass17.0軟件進行探索性因子分析,其結果提取了3個因子,在綜合考慮各因子所涵括的測量指標的意蘊之后,將因子1、因子2和因子3分別命名為:法制知識、辨假技能和舉證技能;這與最初的假定有所差異,即:消費維權法律知識和消費維權路徑知識被合并為一個因子。(2)采用Amos17.0軟件進行驗證性因子分析,其擬合指數分別為χ2(41)=65.236,RMSEA=0.070,RMR=0.048,GFI=0.908,CFI=0.949,表明模型可以接受由于卡方值易受到樣本數大小的影響,因而判斷模型的適配度時,還應結合其他擬合指標做出判斷。盡管“買假索賠”維權能力二階因子結構模型的χ2/df=1.591<2,但其他擬合指標均達到可接受的水平。;標準化因子負荷在0.531至 0.844之間且都達到較高的顯著性水平(P <0.05),表明3個因子均具有較好的收斂效度;3個因子AVE值的算術平方根均大于該因子與其他因子的相關系數,說明其判別效度亦較好。此外,本文采用相關性權重法并根據探索性因子分析的數據結果最終確定了“買假索賠”行為能力的各因子及其測量指標的權重。

普通消費者和“職業打假人”“買假索賠”的行動能力描述性統計結果及其二者均值差異顯著性檢驗結果如表5所示;普通消費者“買假索賠”的行動能力各因子的描述性統計結果如表6所示;不同人口統計特征普通消費者“買假索賠”的行動能力均值差異顯著性檢驗結果如表7所示;由于樣本量不大,故未對不同人口統計特征的“職業打假人”“買假索賠”的行動能力均值差異的顯著性進行檢驗。

由表5、表6和表7我們可以發現:(1)普通消費者“買假索賠”的行動能力均值為2.611(明顯低于3.4這一及格水平),且其不同人口統計特征的均值差異皆不具有顯著性;而普通消費者在“買假索賠”行動能力的三個結構因子上的均值分別為2.144(法制知識)、2.670(辨假技能)、3.003(舉證技能),亦均明顯低于3.4這一及格水平。(2)“職業打假人”“買假索賠”的行動能力均值為4.258,比普通消費者“買假索賠”的行動能力均值顯著高出0.521分(p=0.000<0.05)。

四、結論與討論筆者的結論是:第一,由于廣大普通消費者參與打假的社會理性驅力不足、“買假索賠”的經濟理性驅力不足以及“買假索賠”的行動能力不足,“買假索賠”式打假機制的效能被嚴重削弱。第二,“職業打假人”參與打假的社會理性驅力、“買假索賠”的經濟理性驅力以及“買假索賠”的行動能力皆處于較高水平,且皆顯著高于普通消費者,實乃治理“假冒偽劣”問題的一股正向博弈力量并有助于“買假索賠”式打假機制的效能發揮與目的實現。第三,進而言之,就社會角色與社會形象而言,“職業打假人”應被視為公益性買者,其“買假索賠”的法律地位亦應與普通消費者無異。

本文的理論貢獻可歸納為三點:首先,建構了“買假索賠”式打假機制的概念模型,該模型有助于深化對《消法》、《食法》嵌入懲罰性賠償制度的社會認知。其次,定量解釋了“買假索賠”式打假機制的效能發揮與目的實現在一定程度上存在著“職業打假”依賴的內在原因。最后,為“職業打假人”厘定了一種新的社會角色:公益性買者,該社會角色的提出,將有助于在法社會學領域繼續深入研究“職業打假”這一經驗現象。

筆者在公共政策層面的建議有二點:第一,應采取制度修繕與宣傳教育等措施,從理性驅力與行為能力這兩個方面來提升普通消費者參與打假的現實可能性,以進一步密化打假的法網,最大限度地提升“假冒偽劣”經營行為的責任概率。第二,最高人民法院于2013年12月23日正式發布的《關于審理食品藥品糾紛案件適用法律若干問題的規定》的第3條掃清了“職業打假人”在食品藥品領域“買假索賠”的一大制度障礙。筆者認為,應將該條的適用范圍延展到食品藥品之外的所有消費糾紛案件領域,以進一步釋放“職業打假人”參與治理“假冒偽劣”問題的積極效能。

本文的局限性包括:采用了橫截面的研究設計,而法制知識、“辨假”技能、舉證技能等能力維度具有動態嬗變性;調查采用了非隨機樣本特別是“職業打假人”的樣本量過于偏低。這些局限性在一定程度上影響了研究結論的外部效度。

最后,下述問題值得我們在后續研究中予以重視:“職業打假人”經常會不計較個人經濟利益的得失而純粹基于俠義精神去“打假”,這種行為的背后又蘊藏著怎樣的心理機制?“職業打假人”在進行“買假索賠”過程中將對公共秩序產生怎樣的“副作用”以及如何對這些“副作用”進行制度規制?為了最大限度地發揮“買假索賠”式打假機制的治理效能,該怎樣完善、創新相關的配套機制與公共政策? JS

參考文獻:

[1]趙亞翔.“職業打假”的公共價值:社會認同與信念之爭[J].浙江社會科學,2013(3):100-106.

[2]梁慧星.民法解釋學[M].北京:中國政法大學出版社,1995:65.

[3]楊仁壽.法學方法論[M].臺北: 三民書局,1987:154.

[4]孫效敏.獎勵制度與懲罰性賠償制度之爭[J].政治與法律,2010(7):89-97.

[5]郁建興,任澤濤.當代中國社會建設中的協同治理——一個分析框架[J].學術月刊,2012(8):23-31.

[6]桑玉成.官民協同治理視角下當代中國社會管理的創新與發展[J].山東大學學報:哲學社會科學版,2011(3):1-6.

[7]張國慶,趙亞翔.管理結構失衡與制度安排缺失——中國治理“假冒偽劣”問題的制度范式思考[J].學術研究,2013(5):52-56.

[8]馮玉軍.法律與經濟推理——尋求中國問題的解決[M].北京:經濟科學出版社,2008:53.

[9]彭聃齡.普通心理學[M].北京:北京師范大學出版社,2004:404.

Are “Professional Anticounterfeiting Personnel” Commonweal Buyers:

A Quantitative Research Based on

“Fake Claim” Anticounterfeiting Mechanism

ZHAO Yaxiang

(Southwest University of Political Science and Law, Chongqing 401120, China)

Abstract: In the operation of “fake claim” anticounterfeiting mechanism, the social image and legal status of “professional anticounterfeiting personnel” are controversial while the quantitative data evidence is inadequate. Through questionnaire to collect sample data and quantitative study, the present study shows that to achieve the efficiency and purpose of “fake claim” mechanism to some extend depends on “professional anticounterfeiting”, thus “professional anticounterfeiting personnel” should be regarded as commonweal buyers from the perspective of social role. From public policy angle of view, the suggestions of this paper are to revise mechanism and publicize education so as to improve consumers anticounterfeiting motivation from sides of rational drive and act capacity, and to expand the application of the third article (that is in food and drug consumption disputes, operators are not allowed to raise a plea against those who “buying the fake on purpose”) of “regulations on the trial of the law applicable to a number of food and drug disputes” to all consumption disputes.

Key Words: anticounterfeit; fake claims; social role; officials–civilian collaboration; quantitative research