沙漠里的水龍頭

在《去哪兒上學——中產的教育焦慮》這個專題中,我寫了3個“回歸體制”的故事。3個家長,他們都曾經考慮過、或者已經讓孩子離開了體制內教育,但經過各自的權衡與嘗試,他們最終還是選擇“回到正軌”。

身為一個從小接受體制內教育,后來又去國外讀書的人,我深知國內所謂的“體制內教育”存在怎樣的問題。但與此同時,我也無比清楚地知道,此中的種種困境,并非一句“改革”或“逃離”那么簡單。

這也是為什么我們身邊總能看到太多太多焦慮家長的原因。他們有人斥重金搶購學區房;有人帶著孩子學奧數、學英語,在每一個周末輾轉于各種課外班;有人將孩子送入國際學校、甚至小小年紀直接出國;還有人則選擇了在家上學、私塾、讀經等小眾的“特色教育”……

家長們總是費盡心思希望能為孩子提供最好的東西。面對日趨固化的社會階層、沉重的生活壓力、不平等的教育資源,中產家長們的“教育焦慮”難以避免:與社會上層相比,他們的孩子輸不起;和社會底層相比,他們有太多東西不能放棄。

事實上,我無意“為體制內教育辯護”,但我也確實覺得,在現階段讓諸多國人口誅筆伐的體制內教育,雖然有很多欠缺,但對大多數人而言真沒那么糟糕(當然,我是指大學之前的基礎教育)。大眾教育的性質決定了它必然與少數個體的訴求存在矛盾,但很多本質的東西仍有相通之處:知識的教育、學習習慣的養成、孩子身心的平衡發展……

要緩解有關教育的焦慮,我們需要一個更多元的教育體制,一個相對公平、更有效率的社會環境。而堅硬的體制與社會現實之外,比某條特定的、通往成功的路徑更重要的,是人對自己、對他人、對世界的認識。

曾有這么一個小故事:某個國家召開一個國際會議,來賓中包括一些來自沙漠地區的人。他們住在會議中心里,最感興趣的不是開會而是衛生間里的水龍頭。水龍頭一擰,水“嘩啦”就流出來了。他們覺得這好神奇啊,平日在沙漠里為了找水,他們常常要找上幾天幾夜。因此,會議結束后,他們就買了一些水龍頭帶回去了。

可是,在沙漠里,這樣的水龍頭能擰出水嗎?

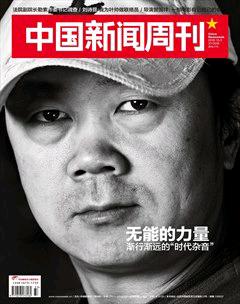

封面反饋

@段子姐:焦慮其實是中產的必然屬性,因為想上,也因為不想下,炒房的炒股的都是這個階層居多,對教育格外焦慮,因為也就這事兒焦慮下還能有結果,能掌控住。

中國新聞周刊編輯部微博

http://weibo.com/inewsweek

《中國新聞周刊》 官方微博

http://weibo.com/chinanewsweek

讀者來信

低齡出國留學好與不好,的確因人而異。對于那些獨立、膽大的孩子,早出去,有 利于更好地融合當地的文化;而對于那些內向、膽怯、被過于保護的孩子,可能是煎熬。(龔佩娟)

休刊啟事

適逢國慶假期,本刊2016年10月10日休刊一期。祝廣大讀者假期愉快。

《中國新聞周刊》 編輯部