《張黑女》《董美人》

文/諸榮會

《張黑女》《董美人》

文/諸榮會

其實題目上的書名號不加也可以,可成一副三言聯,且還算工整。大體可與當年清華大學招生考試中的那道考題的“標準答案”有點異曲同工的味道:

孫行者,胡適之。

不過我在此將二者放在一塊兒,并非要湊聯語。更何況這樣一來,又或許有人會問,為什么要湊這么一副對聯呢?什么意思?僅僅兩個人名,放一起就可湊成“一對兒”了,難道他們是一男一女不成?

是的,張黑女、董美人確是一男一女——“黑女”非女,是北魏南陽太守、一大男人;美人董氏,隋文帝四子蜀王楊秀之愛妃。不過張、董二人生活年代相隔數百年,如果僅就人物本身,硬將其湊一塊兒實在勉強。

我之所以將他們湊到一塊兒,只因為他們死后的墓志,因此,湊一塊兒來寫,實則應該寫成《張黑女墓志》《董美人墓志》。但是,我總覺得,如此一來很實誠,歧義也沒了,但風景也被大煞。記得魯迅在一篇文章中說過一個故事:一戶三代單傳的人家得子滿月,眾人前去恭賀,人人都說這孩子不但長得好,且一定長命百歲。一傻瓜也去了,說這孩子長得確實好,只是這么好的一個孩子,也終將死去,于是傻瓜被眾人轟走。但事實上其他人所說的“長命百歲”是明擺著的假話,唯有這傻瓜說了句實誠話,但是這樣的實誠話太煞風景,還是不說的好,所以這里我還是將“墓志”二字都各自省掉,加上一書名號。

《張黑女》我知道得很早,也極喜歡,因緣竟與“錢”,即與人民幣有關。或許又有人會說,錢誰不喜歡?喜歡錢與喜歡《張黑女》扯得上嗎?不過我說的可真是事實,二者真有關系,且并不用“扯”——人民幣上那“中國人民銀行”六個字,古樸而脫俗,清秀而高雅,風骨內斂,剛柔相濟,生動飄逸,漂亮吧?喜歡吧?而那五個字就是“張黑女體”——既喜歡錢,能不連同著這字兒一起喜歡嗎?既喜歡這字兒,能不追著喜歡上這字兒的祖宗嗎?

我不知道為什么當年中國人民銀行就選用了這“張黑女體”書法做了行標字,或許是某種機緣,或許是某種巧合,或許是陰差陽錯,或許是多種原因一起促成?但是所有原因應該都與性感無關吧!盡管當今藝術似乎越來越與性感有關,女明星、女作家,甚至女書法家似乎越來越吃香。

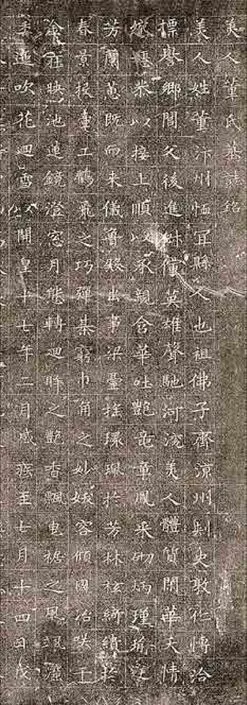

不過,若僅聽其名,似乎真與性感有關。《張黑女》和《董美人》可算是古今所有碑帖中最性感的兩通了——也許是絕無僅有的兩通。在這一點上,二者確有相同,不過真實論起,那《董美人》倒確關乎性感,而那《張黑女》其實與性感原本毫無關系。通讀《董美人墓志》全文,可知其要意只兩點:一是董美人實在太美了!二是董美人死得實在太早了!如此而已。再讀《張黑女墓志》全文,可知其墓志主人本是一大男人,姓張,名玄,字黑女,那“女”字應該讀“ru”,原本與女人無關,只因為其名“玄”犯清康熙皇帝玄燁的名諱,清人為避諱只好不稱其名“張玄”,而將其姓與字連稱為“張黑女”,后世便習慣成了自然,原本的《張玄墓志》便也理所當然改稱為《張黑女墓志》,直到如今;墓志內容為其為官執政的記述,多少屬實情,多少是溢美,已無從查考,也并不重要。

《張黑女》《董美人》之所以重要,是因為它們各自的書法藝術價值和在書法史上的地位。

清代書法家何紹基評《張黑女》,“化篆分入楷,遂爾無種不妙,無妙不臻”;沈曾植評《張黑女》,“筆意風氣,略與《劉玉》《皇甫鱗》相近,溯其淵源,蓋中岳北岳二《靈廟碑》之苗裔。”

如果說《張黑女》是魏碑中從篆隸向楷書過渡時期最典型,也是最成功的作品,那么稍后一點的《董美人》,則標志著隸書向楷書過渡的完成。

清羅振玉曾評曰:“楷法至隋唐乃大備,近世流傳隋刻之《董美人》《尉氏女》《張貴男》三志石,尤稱絕詣。”也就是說,該墓志堪稱隋代正書作品的杰作。更有人認為該墓志,上承北魏書體,下開唐朝新風,是南北朝到唐之間的津梁,為隋代小楷第一,屬歷代墓志上品,并開唐代鐘紹京一路小楷之先河,甚至其章法平正疏朗、整齊縝密;結體恭正嚴謹、骨秀肌豐;用筆精勁含蓄,淳雅婉麗的風格,直接啟發、影響和造就了歐、虞、褚、陸“唐初四家”的楷書風格。

《張黑女》與《董美人》還有一點相同,原石今均已不存,只有拓片存世——拓片說到底只是碑石的“影子”,看來,我們和后世的人們只能永遠“顧影自憐”,憐那想象中的美人,也憐我們自己。

▲ 《董美人墓志》局部

▲ 《張黑女墓志》局部