當前公眾的網絡安全意識調查

當前,互聯網世界仍在經歷著日新月異的變化和發展,人們對于網絡的安全意識是否也隨之不斷進化,值得關注。2015年,工業和信息化部電子科學技術情報研究所曾對中國公眾的網絡安全意識進行過一次調查,揭示了彼時中國公眾網絡安全意識存在的五大問題。2016年9月,《網絡傳播》雜志再次開展了中國公眾的網絡安全意識調查活動,以期通過兩次調查來展現公眾的網絡安全意識是否得到了有效提升。

本次調查時間為2016年9月19日-2016年10月10日,《網絡傳播》雜志面向全國31省、自治區、直轄市共發放調查問卷25141份(線上與線下渠道結合),共回收有效問卷23327份,有效回收率92.7%。其中,受訪者中男性占47.3%、女性占52.7%,覆蓋全國各地區的手機、電腦和平板電腦用戶,其中手機用戶(不僅限于只使用手機的用戶)占71.5%;84.8%的受訪者在20-39周歲之間;網齡超過一半的受訪者在6-10年;73.6%的受訪者學歷集中在大專或本科。調查形成以下結論:

網絡安全基礎技能大幅提升

1.密碼更換情況

密碼是網絡安全保護的防護墻,然而加密和破譯技術也總在不停地相互追趕。因此,定期更新密碼、增加密碼的復雜性是網絡用戶應該養成的重要自我保護習慣之一。2015年調查顯示,我國網民尚未養成定期更換密碼的習慣,大部分網民在遇到安全問題時才更換;而這種情況在2016年大有改善(如圖1),僅有5.1%的受訪者表示“從來不更換”,表示“定期更換”的受訪者接近一半(47.8%),相較于去年,表示“遇到安全問題時才更換”的受訪者幾乎下降了20%,公眾的密碼更換意識不斷增強。

2.多賬戶使用同一密碼情況

2015年,我國多賬戶使用同一密碼的問題曾十分突出,約75.9%的受訪者存在該問題,其中青少年和老年人更為嚴重。多賬戶使用同一密碼讓網絡黑客“撿軟柿子捏”“一勞多得”,你的“萬能鑰匙”亦成為它的萬能鑰匙,其安全隱患不言而喻。近年來,相關安全事件頻發,也給國人敲了一記警鐘。2016年調查顯示,仍然保留這一不良習慣的受訪者下降到31.4%,占比大幅降低。

3.弱密碼使用情況

弱密碼在網絡安全防衛中同樣不堪一擊。簡單字母或數字以及重復數字甚至使用個人生日、電話號碼或姓名全拼等獨立形成的密碼最不安全。2016年調查顯示,類似密碼呈不利的增長趨勢,它們分別高出2015年22.2%、28.5%和4.0%(如圖2),隨著公眾對網絡空間涉入越來越深,其賬戶群呈現出快速增長,雖然這里可排除一些不涉及真實個人信息和財物信息的賬戶密碼設置較為隨意的情況,但該問題仍有待重視。

4.計算機安全使用情況

公眾備份和保護個人重要信息的意識有所提高。2015年調查顯示,分別有55.0%和62.1%的受訪者不備份個人重要文件、離開時不鎖定計算機,2016年調查中這一比例下降為35.5%和40.4%。然而,在“云技術”誕生后存儲介質逐漸虛擬化的今天,受訪者在使用移動存儲介質(U盤、移動硬盤)前不進行病毒掃描的比例卻由2015年的21.2%上升至51.6%。新技術改變了使用習慣,也不斷在沖擊舊有的使用方式,模糊以往的安全顧慮。技術的更迭中總會不斷涌現不同的安全風險高峰。

網絡應用威脅更趨復雜

在網絡的使用過程中,人們或多或少會在毫無防備的情況下造成一些安全隱患。調查發現,僅有19.0%的受訪者表示,上網時沒有發生過以下行為(如圖3)。其中,48.1%的受訪者隨意下載手機應用,46.3%的受訪者隨意填寫個人信息,36.9%的受訪者隨意連接無線網絡,34.0%的受訪者隨意打開陌生人發送的鏈接或文件,28.9%的受訪者隨意掃描二維碼。

1.手機應用軟件下載情況

今年早些時候,僅蘋果公司就宣布其App Store擁有的應用數量已經超過200萬款。各類參差不齊的應用本身和應用下載來源也成為用戶安全的重大隱患窗口。調查中發現,下載手機應用軟件時,68.6%的受訪者通過正規網站或手機自帶的應用商店,53.1%的受訪者利用百度等互聯網搜索引擎搜索,41.3%的受訪者利用第三方安全軟件提供的下載平臺,還有19.1%的受訪者通過點擊他人推薦的鏈接。其中,網齡越短的受訪者越容易通過點擊他人推薦的鏈接下載,網齡在1年以內的受訪者中,有42.4%的受訪者表示會通過點擊他人推薦的鏈接下載手機應用。這說明不熟悉網絡的初級用戶更容易被引誘進而產生安全問題,剛接觸網絡的青少年和中老年人是高危群體。

2.公共免費WiFi使用情況

在互聯網流量還未實現全面自由通暢時,公共區域的免費WiFi往往成為大家的香餑餑,其中的安全隱患很容易被忽視。在調查中,僅有10.5%的受訪者表示從不連接,而其他受訪者則在各種程度上使用公共網絡,其中44.2%的受訪者表示連接除瀏覽網頁和使用即時通信工具外,還進行過網上購物或網銀交易等活動,27.2%的受訪者表示連接除瀏覽網頁外,還使用QQ、微信等即時通信工具,還有18.0%的受訪者表示連接只進行網頁瀏覽等簡單活動(如圖4)。同時,通過差異性檢驗發現,使用公共網絡的行為具有顯著的性別差異,男性會更無戒備地使用公共WiFi。表示從不連接的男性占9.7%,而女性占11.2%。

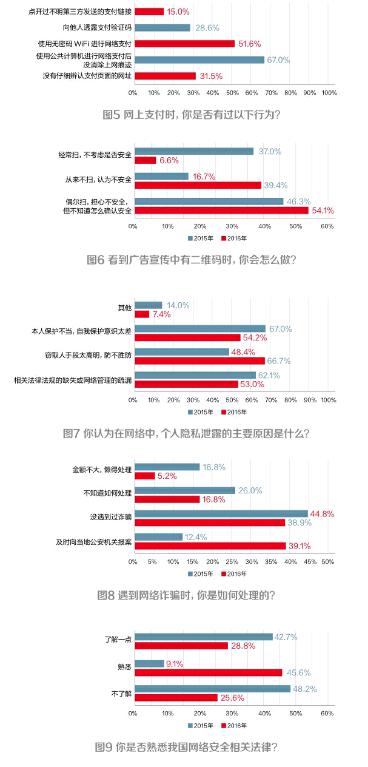

3.網上支付情況

人們使用網上支付越來越方便也越來越頻繁,與此同時,其發生安全問題的概率也越來越高。而公共免費Wi-Fi或其他公共計算機(網絡)就是最大的安全隱患之一。不法分子容易設置沒有密碼的WiFi吸引手機用戶使用。一旦連上釣魚WiFi,加之網站防御不夠,手機用戶的操作記錄就會被復制,被相關軟件破解,危險至極。同時,在調查中有67.0%的受訪者使用公共計算機進行網絡支付后沒有消除上網痕跡,51.6%的受訪者使用無密碼WiFi進行網絡支付;另外,甚至有31.5%的受訪者表示沒有仔細辨認支付頁面的網址,28.6%的受訪者曾向他人透露支付驗證碼,還有15.0%的受訪者點開過不明第三方發送的支付鏈接(如圖5)。

4.二維碼掃描情況

當前,網民對二維碼的警惕性最高。這與相關安全問題的高發和媒體的頻繁報道密切相關,對于二維碼安全風險的宣傳產生了較為積極的作用。本次調查中,對于二維碼,39.4%的受訪者表示從來不掃,認為不安全;54.1%的受訪者表示偶爾掃,擔心不安全,但不知道怎么確認安全;僅有6.6%的受訪者表示經常掃,不考慮是否安全(如圖6)。

個人信息保護顯被動

1.用戶協議關注情況

調查統計顯示,在注冊不熟悉的網站或下載軟件需簽署用戶信息保護和責任條款時,與2015年相比,已有60.8%的受訪者表示會仔細閱讀,合理則繼續注冊或下載,2015年這項數據僅為14.9%。這進一步顯現了用戶本身網絡安全意識提高以及對自身信息保護的愈發重視。

2.個人信息泄露原因

當問及受訪者“你認為在網絡中,個人隱私泄露的主要原因是什么?”與2015年調查結果相比,認為“本人保護不當,自我保護意識太差”的受訪者由67.0%降至54.2%,公眾普遍認為自身的安全意識有所提高;另外,認為是“相關法律法規的缺失或網絡管理的疏漏”的受訪者比例也由62.1%降至53.0%。然而,更多的人感受到“竊取人手段太高明,防不勝防”(由2015年的48.4%升至2016年的66.7%),凸顯出法律法規和技術手段的短板,有待突破(如圖7)。

法律意識不斷強化

1.網絡詐騙處理情況

與2015年相比(如圖8),在遇到網絡詐騙時,不知道如何處理的受訪者比例大幅下降(由2015年的26.0%降至2016年的16.8%),而選擇及時向當地公安機關報案的受訪者大幅上升(由2015年的12.4%升至2016年的39.1%)。能夠訴諸于公安機關顯示了在互聯網治理領域,公眾對于法治水平的肯定與信任。

2.網絡安全法律法規了解情況

隨著我國《網絡安全法》的頒布和各項網絡安全法規的不斷完善及普及,公眾對此的了解程度有了較大的提高。本次調查中,表示熟悉我國網絡安全相關法律的受訪者占45.6%,遠高于2015年(9.1%),不了解的受訪者比例僅為25.6%。

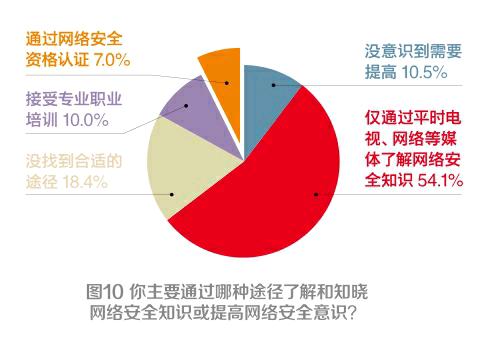

網絡安全的核心是預防

與2015年相似,仍是絕大多數受訪者(54.1%)僅通過平時電視、網絡等媒體了解網絡安全知識,還有18.4%的受訪者沒找到合適的途徑(如圖10),技能提升渠道仍顯匱乏,因此導致大多數網絡安全意識的提高建立在“吃一塹,長一智”的基礎上,未能做到預防在先。以預防為核心,拓展安全意識的內涵,這是網絡安全意識教育理念與教育實踐有待改善的關鍵之處。