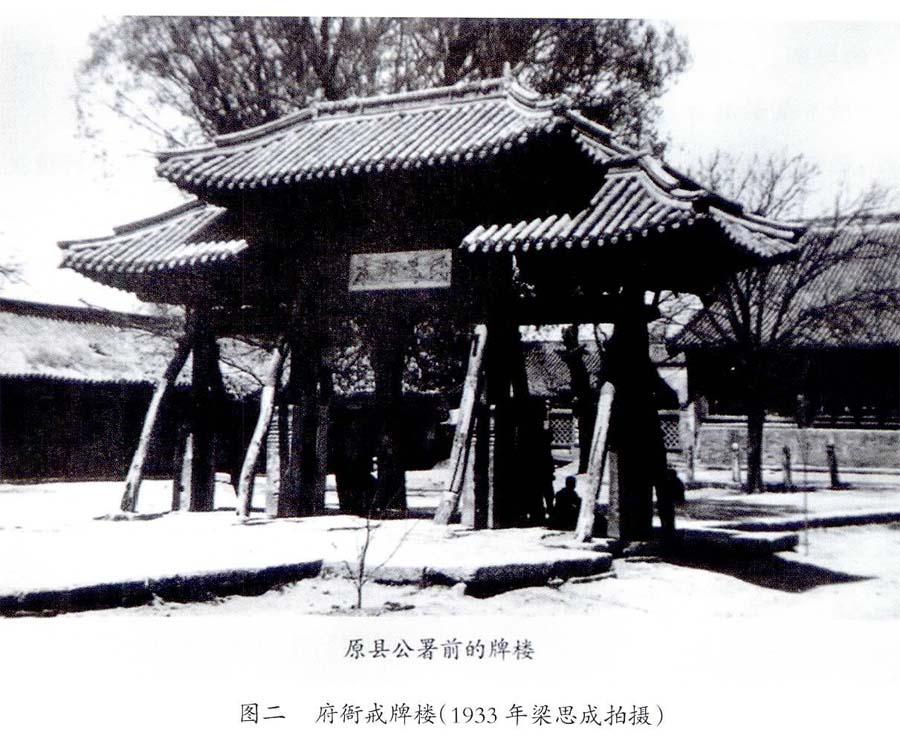

正定古牌坊舊影

劉友恒 于坪蘭

【關(guān)鍵詞】河北正定;古牌坊;歷史照片

【摘 要】正定是一座有著厚重歷史積淀的文化名城,其中作為傳統(tǒng)建筑文化重要組成部分的牌坊,明清時(shí)期曾遍布古城,但隨著歲月的流失,這些古牌坊幾乎消失殆盡。所幸的是,有些失存的正定古牌坊尚可尋覓到其舊影。文章介紹了原正定城內(nèi)10座牌坊的老照片,為正定古城歷史文化遺產(chǎn)保護(hù)和古城風(fēng)貌恢復(fù)提供了參考資料。

正定是一座有著厚重歷史積淀的文化名城。東晉十六國(guó)時(shí)期慕容恪在這里構(gòu)筑了屯兵攻守的安樂(lè)壘,北魏道武帝移常山郡治至此。其后1500年的發(fā)展歷程中,正定一直是郡、州、路、府治所在地,也是河北中南部的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。千余年的文明史,得天獨(dú)厚的自然條件,控扼要沖的地理位置,給古城留下了眾多的古建筑,有城垣、衙署、寺廟、塔幢、宗祠、名人故居、儒學(xué)建筑、牌坊等,時(shí)代縱貫千年,傳承有序,故有“中國(guó)古代建筑博物館”之美譽(yù)。

在如此豐富的正定古建筑中,牌坊是其中一個(gè)重要類型。它雖屬建筑小品類,但其具有悠久的歷史,是中國(guó)傳統(tǒng)建筑的象征性標(biāo)識(shí),在中國(guó)傳統(tǒng)文化中占有一席之地。

牌坊亦云牌樓。關(guān)于其起源時(shí)間,目前有“追溯到春秋中葉”“起源于漢代”“始建于唐代”等多種說(shuō)法[1],但趨于一致的觀點(diǎn)認(rèn)為,其產(chǎn)生與我國(guó)早期城市中出現(xiàn)的里坊制度有關(guān)。里坊是中國(guó)古代城市的基本組成單元,作為一種制度,曾經(jīng)是我國(guó)漢代至唐代城市規(guī)劃中幾百年不變的穩(wěn)定格局。即以橫平豎直的道路將全城棋盤式分割為若干封閉的居住區(qū),以坊墻圍護(hù),設(shè)坊門通行。里坊中如果有人做了體現(xiàn)“嘉德懿行”、對(duì)國(guó)家有意義的事情,政府就會(huì)加以表彰,把褒揚(yáng)的榜文懸掛在坊門之上,以示“榜其閭里”。宋代里坊制逐漸解體,坊墻被拆除,坊門自成一體,成為分割城市的獨(dú)立存在的標(biāo)志性建筑。后逐漸演變成一種融旌表、紀(jì)念、標(biāo)志、裝飾于一體的建筑形式。明清時(shí)期發(fā)展到鼎盛,在街巷、官署、書院、寺廟、宮苑、宅第、商肆、陵墓均有建造。經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的歷史演進(jìn)過(guò)程,牌坊的種類、結(jié)構(gòu)從早期的單一、簡(jiǎn)單逐步發(fā)展到晚期的種類繁多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、裝飾美觀,成為城市建設(shè)中的一道風(fēng)景。

正定作為古代河朔地區(qū)的文化重鎮(zhèn),城市建設(shè)自然代表這一地域的文化特征。牌坊這一集建筑與社會(huì)功能為一體的裝飾建筑,明清時(shí)期曾遍布古城。現(xiàn)今談及正定傳統(tǒng)建筑,人們往往用流傳甚廣的“九樓四塔八大寺,二十四座金牌坊”這句俗語(yǔ)來(lái)概括,足見(jiàn)往昔正定古牌坊在城市景觀中的作用和在百姓心中難以割舍的情懷。其實(shí)正定古牌坊遠(yuǎn)不止24座,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),正定歷史上所建牌坊多達(dá)100余座[2],有達(dá)官名宦坊、科第功名坊、貞女節(jié)婦坊、寺廟宮觀坊、衙署坊、學(xué)府坊、街巷坊等。但隨著歲月的流失,這些古牌坊幾乎消失殆盡,存世者僅有明萬(wàn)歷十九年(1591)為時(shí)任巡撫山西宣府通議大夫、右副督御史的許守謙及其祖許瓚、父許金而立的“三世中丞”石牌坊和民國(guó)九年為國(guó)務(wù)總理王士珍嗣母劉太夫人和生母丁太夫人所立的節(jié)孝石坊。所幸的是,有些失存的正定古牌坊尚可尋覓到其舊影,從中可管窺正定歷史上牌坊文化之一斑。

雖然牌坊和牌樓二者稱謂往往可以通用,但是在最初是有區(qū)別的。梁思成在《店面簡(jiǎn)說(shuō)》中記:“牌坊較牌樓簡(jiǎn)單,雖亦四柱沖天,但柱間只有絳環(huán)華版,上面沒(méi)有斗拱樓檐遮蓋。”[3]本文標(biāo)題雖總稱為牌坊,但涉及到具體實(shí)物,若史料中稱牌樓,則尊重其原來(lái)稱謂。

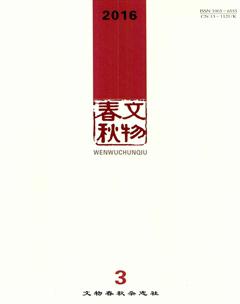

古常山郡牌坊

古常山郡牌坊,立于正定城內(nèi)府前街南口。“常山”之名始見(jiàn)于《戰(zhàn)國(guó)策》卷29《燕一》“獻(xiàn)常山之尾五城”之記載[4]。漢文帝元年(前179),因避文帝劉恒名諱,改恒山郡為常山郡;三國(guó)時(shí)期,蜀國(guó)名將趙云為“常山真定人也”[5];唐天寶年間“安史之亂”,常山郡太守顏杲卿英勇報(bào)國(guó)之烈舉為世人稱贊;元代納新《河朔訪古記》中記載正定部分時(shí),雖然當(dāng)時(shí)的正定已稱真定路,但其依然標(biāo)注正定地區(qū)為“常山郡”[6]。可見(jiàn)漢代之后千余年間,正定無(wú)論郡、州、府、路治如何變換、更替,常山郡則一直是這里流行的最具標(biāo)志性的稱謂。正定古城樹立“古常山郡”牌坊,不僅充分顯示其標(biāo)志性,同時(shí)也具紀(jì)念意義。

為什么這座標(biāo)識(shí)古常山郡的牌坊要建在這里呢?因?yàn)榕品凰⒔值辣倍私裾h政府及稍南一帶,自唐至清的一千多年間,一直是當(dāng)?shù)刈罡叻饨ńy(tǒng)治權(quán)力機(jī)構(gòu)——衙署所在地。從敦煌壁畫《五臺(tái)山圖》中所繪“河北道鎮(zhèn)州”一圖看,在城中心略偏西北位置繪有一座殿堂式建筑,且地面滿鋪花磚,我國(guó)著名考古學(xué)家宿白先生在《敦煌莫高窟中的“五臺(tái)山圖”》一文中認(rèn)為,此應(yīng)是唐代的鎮(zhèn)州衙署[7]。1994年,正定縣政府辦公樓前地下三米處發(fā)現(xiàn)10余塊模印蓮紋方磚,似可進(jìn)一步證實(shí)宿白先生的推斷。同時(shí),從唐、五代歷任節(jié)度使紀(jì)功碑所立位置亦可推知衙署位置所在。宋朝名相晏殊所著《類要》云:“李寶臣紀(jì)功二碑,一在真定府治東三十步,即今清河郡王紀(jì)功載政之頌碑也;一在府治西一十步,大歷三年立。”又云:“王武俊碑去真定府治東門二十步。”[8]另外,五代后晉成德軍節(jié)度使安重榮的德政殘碑也于2000年6月出土于府前街西側(cè),與李寶臣紀(jì)功碑約相平行位置。可見(jiàn),唐、五代時(shí)期成德軍節(jié)度使紀(jì)功碑所立之處應(yīng)為當(dāng)時(shí)衙署大門兩側(cè)最顯要的位置。再據(jù)北宋呂頤浩“府治后有潭園”[9]及歐陽(yáng)修“北園數(shù)畝官墻下”[10]之記,以及今正定縣政府處多次出土金代官印,其中一方背款尚刻“興定四年八月”“恒山公府造”[11],說(shuō)明今正定縣政府處為宋金時(shí)期府衙所在地。據(jù)明萬(wàn)歷《真定縣志》城區(qū)圖所示和清乾隆二十七年(1762)《正定府志》所記,今正定縣政府所在地即元代真定路舊署,元末遭兵戈,明洪武十年(1377)復(fù)之,清代屢有增修。今府前街南口位置,正好直沖府衙大門。在此樹立古常山郡坊,不僅是引導(dǎo)進(jìn)入府衙的標(biāo)志,也增加了府衙的威嚴(yán)。

此古常山郡牌坊為一座一間、兩柱、一樓、柱出頭式木制牌坊。柱下部前后置雕有獅子的抱鼓石以穩(wěn)固坊柱,柱頭上套裝防風(fēng)雨的云罐。大、小額枋間華版上白底墨書“古常山郡”四字;背面題“河山生色”四字[12]。小額枋下兩端施雀替。大額枋上面的平板枋上以五攢一種類似華拱的板塊代替斗拱,支撐上面的青瓦卷棚頂(圖一)。此舊照系該牌坊正面,在照片深處,依稀可見(jiàn)一座木構(gòu)二層樓閣,即府衙之鼓樓。

由于元真定路舊署元末遭兵戈,明洪武十年(1377)復(fù)之,中晚期也不斷修建,而且,作為牌坊建筑所特有的重要構(gòu)件的抱鼓石,在明代中葉出現(xiàn)上置圓雕蹲獸[13],故分析此牌坊可能為明代所建,一直保存至20世紀(jì)60年代。

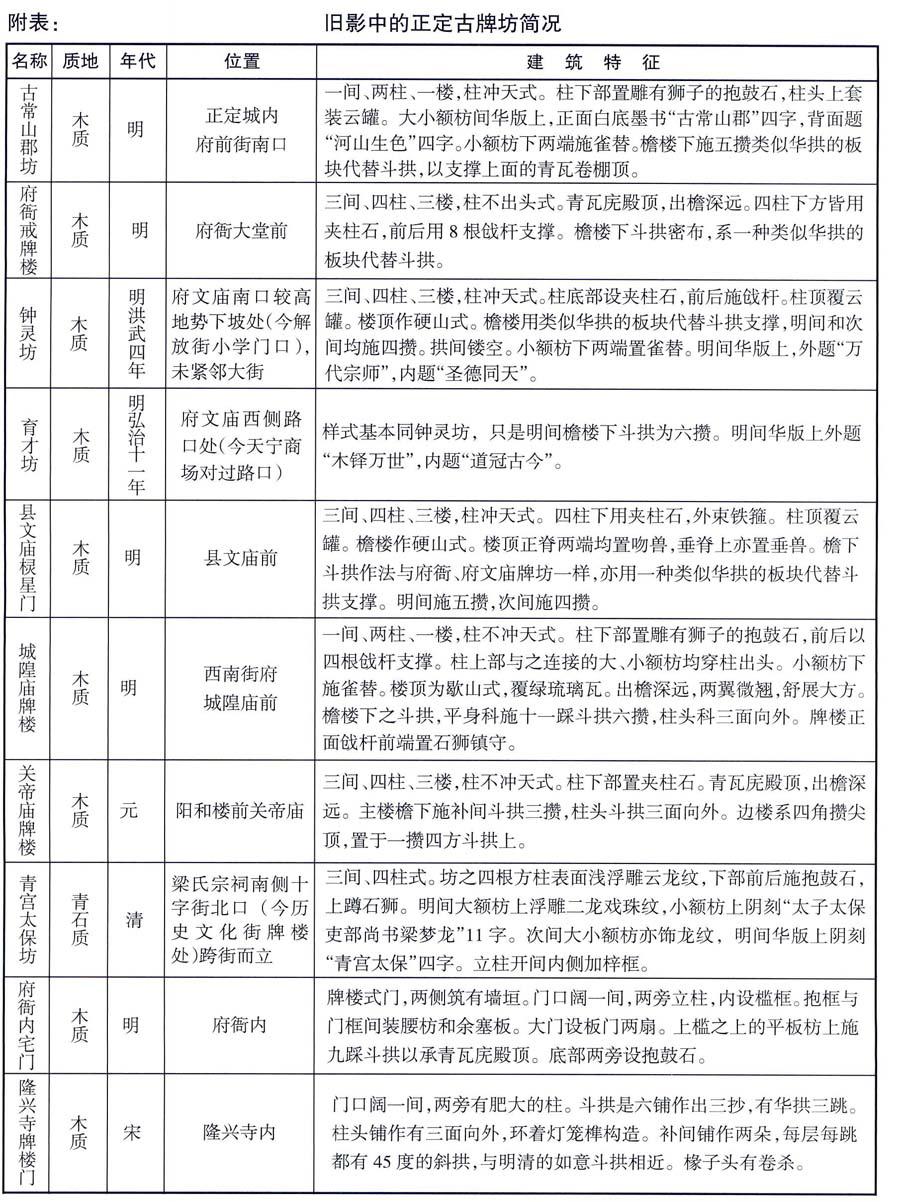

府衙戒牌樓

衙署作為城市建設(shè)中的重要建筑,在設(shè)置上歷代都十分重視。前文雖已確定了自唐至清正定府衙署的位置,即今正定縣政府及南側(cè)一帶,但因資料所限,正定早期衙署整體布局尚無(wú)從可考。所見(jiàn)最早的圖像資料僅為敦煌壁畫《五臺(tái)山圖》所繪鎮(zhèn)州衙署殿堂式建筑一座。元、明雖有關(guān)于府署重修的文字記載,但其布局并不詳明。清乾隆二十七年(1762)鄭大進(jìn)纂修的《正定府志》不僅記述了正定府衙歷史沿革,而且詳細(xì)記錄了建筑布局及總建筑間數(shù)。據(jù)此可知,時(shí)正定府衙坐北朝南,軸線對(duì)稱布局,中軸線上的主要建筑有牌坊、照壁、鐘鼓樓、儀門、戒牌樓、大堂、二堂、三堂等,兩側(cè)輔以不同職能的六房、監(jiān)所、廟、宅、亭、坊等,各類建筑共計(jì)224間。其中大堂、二堂、三堂則為其核心和主體。

在這組格局嚴(yán)整、主從有序的建筑群中,見(jiàn)于記載的牌坊就有7座,即:府衙照壁前隔路對(duì)應(yīng)的“右輔雄藩”坊,照壁前左右路口的 “承宣”坊和“表率”坊,照壁后左右而立的小型 “察吏”坊和“安民”坊,大堂前的“民為邦本”戒牌樓,二堂前的屏風(fēng)牌樓,然而這些牌坊與府衙其它建筑一樣都已消失在歷史風(fēng)雨中。梁思成先生1933年兵荒馬亂之中的考察為我們留下的正定府衙大堂、戒牌樓、內(nèi)宅門的舊影,無(wú)疑成為了研究正定府衙的彌足珍貴的史料。

戒牌樓是府衙中的警示性建筑,立于正定府衙儀門與大堂之間的甬道上。衙署此處所立牌坊,早期為戒石坊。戒石,是宋代以來(lái)立于地方官署中警戒官吏的石碑,系宋太宗趙光義首倡。五代后蜀皇帝孟昶曾撰寫96字《官府戒石銘》,宋太宗將其縮寫成“爾奉爾祿,民膏民脂,下民易虐,上天難欺”16字,宋高宗趙構(gòu)又命令各州縣把著名書法家黃庭堅(jiān)書寫的這16個(gè)字刻到石碑上,立在大堂前,以使官吏于大堂之上看到碑上的字隨時(shí)警醒自己。到了清初,大多把石碑改為石牌坊,故稱“戒石坊”。戒石坊正面題字為“公生明”,出自《荀子·不茍》:“公生明,偏生暗”,謂公正便能明察事理,后以此三字作為官場(chǎng)箴規(guī)。背面則刻宋太宗16字“戒石銘”。

清乾隆二十七年(1762)《正定府志》中稱之戒牌樓,可見(jiàn)此時(shí)戒石坊已改為木構(gòu)(圖二)。此牌樓系四柱、三間、三樓、柱不沖天式。青瓦廡殿頂,出檐深遠(yuǎn)。四柱下方皆用夾桿石,以減小自然環(huán)境對(duì)木質(zhì)的侵蝕,增加牌樓自重,使之更加穩(wěn)固。同時(shí),四柱前后用8根戧桿支撐,可增強(qiáng)牌樓對(duì)風(fēng)荷載的抵抗力。該牌坊斗拱布置較密集,正樓平身科四攢,次樓平身科兩攢,柱頭科似環(huán)著燈籠榫構(gòu)造,三面向外。1933年,梁思成先生對(duì)正定府衙考察研究后,在《正定調(diào)查紀(jì)略》中記:“府衙門和文廟前的牌樓,都用一種類似華拱的板塊代替斗拱,這個(gè)斗拱還是初次見(jiàn)到。”[14]

而關(guān)于牌樓的時(shí)代,梁先生則未提及。明嘉靖《真定府志·建置篇》記載:“真定府治為元真定路舊治所……元末遭兵燹,惟存公堂。”[15]明朝建立后,洪武十年(1377)真定知府郭勉復(fù)建。其后多任知府也對(duì)其進(jìn)行了整飭和增建。據(jù)此分析,此牌坊可能為明代所建。

與大多戒石坊不同的是,此牌樓明間南面華版上題字并不是“公生明”,而是 “民為邦本”。“民為邦本”一語(yǔ)出自《尚書·五子歌》:“皇祖有訓(xùn),民可近不可下。民惟邦本,本固邦寧。”其意是民眾是國(guó)家的本體,為儒家政治思想的一項(xiàng)重要內(nèi)容。仔細(xì)觀之,“民為邦本”題字為白底墨字,與古常山郡牌坊題字風(fēng)格相同,分析可能都是民國(guó)時(shí)期重新題寫。新中國(guó)成立前此牌坊已不存。

府文廟鐘靈坊及育才坊

文廟又稱孔廟,是祭祀我國(guó)儒家學(xué)派創(chuàng)始人孔子的紀(jì)念性建筑,在中國(guó)古代建筑類型中堪稱是最為突出的一種。文廟又可分為家廟、國(guó)廟、學(xué)廟三類。學(xué)廟或稱廟學(xué),是中國(guó)古代學(xué)習(xí)儒家經(jīng)典的學(xué)校與祭祀孔子的禮制性的廟相結(jié)合的場(chǎng)所。中國(guó)文廟大都屬學(xué)廟性質(zhì),正定府文廟亦如此。

關(guān)于正定府文廟的創(chuàng)建與沿革,清乾隆年間《畿輔通志》卷28記:府學(xué)在府治東金粟岡,宋以前建置不可考,熙寧三年(1070),龍圖閣學(xué)士知府事吳中復(fù)創(chuàng)修,元三年(1088)蔡京守成德軍始遷而大之,金明昌元年(1190)吳王宗憲、元至順二年(1331)府尹張蒙古岱次第增修,規(guī)制乃備。元末毀于兵,明洪武四年(1371)知府郭勉重建,其后遞有增修。

“正定府為歷代省會(huì)之區(qū),故府學(xué)文廟規(guī)模廣闊,氣象崇宏,甲于通省。”[16]其平面布局分為三路,中路為牌坊、欞星門、泮橋、名宦祠、鄉(xiāng)賢祠、戟門及耳房、東西廡房、大成殿、崇圣祠、六賢祠,西路為府學(xué),東路為祭祠,東南角位置建魁星樓。整體建筑規(guī)模宏大,軸線布局,左右對(duì)稱,極具莊嚴(yán)感。現(xiàn)僅存戟門及耳房。

府文廟作為真定這一地區(qū)的最高學(xué)府,曾培育出了難以數(shù)計(jì)的人才,著名的有蔡松年、蔡、褚承亮、周昂、蘇天爵、賈應(yīng)春、許守謙、趙南星、梁夢(mèng)龍、梁清寬、梁清標(biāo)、梁清遠(yuǎn)等等。元代大文學(xué)家、教育家元好問(wèn)曾在詩(shī)中對(duì)真定教育發(fā)達(dá)、人文薈萃情況進(jìn)行了最直接的稱道和贊譽(yù):“鎮(zhèn)州城中金粟岡,移來(lái)河?xùn)|萬(wàn)卷堂。先生弦歌教胄子,子亦詩(shī)禮沾余芳。”“文星煌煌照燕南,青青子衿滿恒陽(yáng)。”[17]

據(jù)清光緒元年(1875)《正定縣志》記載,在正定府文廟南、東、西三個(gè)路口處曾分別立鐘靈坊、興賢坊、育才坊[18],其作為建筑組群的入口前導(dǎo),不僅具標(biāo)識(shí)性,更營(yíng)造了一種紀(jì)念先賢、尊崇禮制的神圣氛圍。

府文廟所處地勢(shì)明顯低于其南面的東西大街。鐘靈坊即立于廟南口較高地勢(shì)下坡處,未緊臨大街。此坊為一座四柱、三間、三樓、柱沖天式木制牌樓,為穩(wěn)定坊身,設(shè)有夾柱石和戧桿,柱頂覆云罐,檐頂作青瓦硬山式,用一種類似華拱的板塊代替斗拱支撐。明間、次間平身科均為四攢,拱間鏤空。明間大小額枋間華版上外題“萬(wàn)代宗師”,內(nèi)題“圣德同天”。此舊照系該牌坊背面(圖三)。

文廟西側(cè)路口處立育才坊,樣式基本同鐘靈坊,只是明間施斗拱六攢。明間大小額枋間華版上外題“木鐸萬(wàn)世”。木鐸為木舌銅鈴,古代施行政教、傳布命令時(shí)用之,也用以喻宣揚(yáng)教化之人,《論語(yǔ)·八佾》曰:“天將以夫子為木鐸。”內(nèi)題“道冠古今”(圖四)。

鐘靈坊較育才坊年代稍早。據(jù)清光緒元年(1875)《正定縣志》所載,府文廟元末毀于兵后,明洪武四年(1371)知府郭勉重建,明成化十一年(1475)知府田濟(jì)以前門鐘靈坊東路狹窄而易民地拓之[18]。據(jù)此分析,鐘靈坊既然作為府文廟之前門,明成化十一年(1475)前已經(jīng)存在,那么,極有可能為明洪武四年(1371)知府郭勉重建府文廟所建。而育才坊則是明弘治十一年(1498)之后知府熊達(dá)實(shí)因“學(xué)門猶為市區(qū)所礙,熊君以官錢易之,東西各表以坊,曰‘興賢、育才”[19]。清同治九年(1870)將僅存基址的三座牌坊進(jìn)行了重修。

縣文廟欞星門

正定縣文廟,位于原正定縣衙(今正定縣第六中學(xué))西北。據(jù)清光緒元年《正定縣志》記載,為明洪武七年(1374)的真定知縣洪子祥創(chuàng)建,其格局為前廟后學(xué),天順六年(1462),巡撫御史盧秩改建為廟居左學(xué)居右,后世屢有修葺[18]。

據(jù)《正定縣志》“學(xué)宮圖”[18]和有關(guān)記載可知,縣文廟原有建筑依次為欞星門、泮池、戟門、大成殿、東廡、西廡、崇圣祠、敬一亭、文昌祠、節(jié)烈祠等,在戟門前東西兩側(cè)相對(duì)而立建有名宦祠、鄉(xiāng)賢祠,泮池東建有興文閣,東南有魁星樓等。廟右為縣學(xué)明倫堂,堂后立尊經(jīng)閣。另有齋室、教諭宅、訓(xùn)導(dǎo)宅等學(xué)官官邸,東西圍墻南端設(shè)義路、禮門,頗具規(guī)模。明清時(shí)期,縣學(xué)設(shè)有教諭1人,總掌縣學(xué)事宜,訓(xùn)導(dǎo)2人,廩膳生員20人。光緒三十一年(1905)廢除科舉,正定府學(xué)、縣學(xué)即告停辦。解放前曾改為它用。如今僅存戟門、東西廡和大成殿。

欞星門即是文廟前牌樓。古代漢族傳說(shuō)靈星為天上文星——天鎮(zhèn)星,以此喻孔子為天上星宿下凡,可與天上施行教化、廣育英才的天鎮(zhèn)星相比。因其門如窗欞,故曰欞星門。其立于文廟,意在顯示孔子地位的尊貴。此照為1933年梁思成先生考察正定時(shí)所攝。當(dāng)時(shí)“縣文廟前牌樓上高懸著正定女子鄉(xiāng)村師范學(xué)校的匾額”[14]。縣文廟欞星門為一座三間、四柱、三樓、柱沖天式木制牌樓,四柱下用夾柱石,外束鐵箍,柱頂覆云罐,檐樓作硬山式。檐下起支撐作用的斗拱作法與府衙、府文廟牌坊一樣,都用一種類似華拱的板塊代替斗拱支撐,明間施五攢,次間施四攢(圖五)。

府城隍廟牌樓

城隍廟是祭祀城隍的廟宇。城指城墻,隍指無(wú)水的護(hù)城壕。古人建造城池是為了保護(hù)城內(nèi)百姓的安全,所以修了高大的城墻、城樓、城門以及壕城、護(hù)城河,并認(rèn)為與人的生活、生產(chǎn)安全密切相關(guān)的事物都有神在,而且“功施于民則祀之,能御災(zāi)捍患則祀之”,于是城隍被神化為城市的保護(hù)神。

關(guān)于城隍廟出現(xiàn)最早的時(shí)間,史書記載為東漢末年。隋唐時(shí)城隍信仰有了很大發(fā)展。宋元時(shí)期,城隍之祀遍天下。明代是城隍信仰發(fā)展的一個(gè)繁盛時(shí)期,明太祖朱元璋給城隍賜封爵號(hào),下令全國(guó)各府州縣建立城隍廟。在國(guó)家權(quán)力的推動(dòng)下,各地廟宇雨后春筍般涌現(xiàn),遍布全國(guó),并衍生了廟會(huì),形成了具有中國(guó)特色的城隍信仰體系。正定府城隍廟即是在此形勢(shì)下應(yīng)運(yùn)而生。

據(jù)《正定縣志》記載,府城隍廟建于明洪武三年(1370年)[18]。依明太祖城隍廟規(guī)模“其制高廣各視官署正衙,幾案皆同”之詔令,正定府城隍廟修建宏偉堂皇。整組建筑坐北向南,中軸線上自南而北依序?yàn)楹禈颉⑴茦恰⑸介T、正殿、后寢宮,兩側(cè)是東西兩廡、正殿左右配房,以及后寢宮兩翼的附屬建筑,對(duì)稱布置,主次分明,自落成之日起即成為道教活動(dòng)中心。府衙所設(shè)管理道教事務(wù)的官吏——道紀(jì)司都司、副都司,縣衙所設(shè)道會(huì)司道會(huì)都住到城隍廟。至1932年,《正定縣志料》記當(dāng)時(shí)正定府城隍廟尚有道士27人[20]。

列屬前導(dǎo)性建筑的正定府城隍廟牌坊是一座一間、兩柱、一樓、柱不出頭式木質(zhì)牌樓。柱下部前后置對(duì)樓柱起穩(wěn)固作用的抱鼓石,并以戧桿斜撐使其更加牢固。柱上部與之連接的大、小額枋均穿柱出頭。小額枋下施雀替以加強(qiáng)額枋的抗彎力。樓頂為歇山式,覆綠琉璃瓦。檐下斗拱密布,支撐檐頂。平身科施十一踩斗拱六攢,柱頭科三面向外。出檐深遠(yuǎn),兩翼微翹,舒展大方。牌樓照片正面額枋間華版上題字不清晰,據(jù)說(shuō)為“正直無(wú)私”。牌樓正面戧桿前端置石獅鎮(zhèn)守(圖六)。此牌樓明萬(wàn)歷三十二年(1604)邑人焦廷相增建,清同治十年(1871)曾重修[18]。20世紀(jì)60年代被毀。

陽(yáng)和樓前關(guān)帝廟牌樓

在正定,各類廟宇以關(guān)帝廟最多。見(jiàn)于記載的有:陽(yáng)和樓前、城內(nèi)西南隅、府衙東北、府衙內(nèi)、縣衙內(nèi)、隆興寺內(nèi)、崇因寺西側(cè)、東甕城內(nèi)、西翁城內(nèi)、南翁城內(nèi)、北門外和教場(chǎng)東北處等均建有關(guān)帝廟,正如《正定縣志》所記,“衙署巷口處處皆有,不能遍記”[18]。

關(guān)帝廟祭祀的是三國(guó)蜀漢的大將、忠義之士關(guān)羽,他的事跡被歷代統(tǒng)治階級(jí)所渲染,并加以神化,其影響可與孔子相比。自漢代至清末,歷代皇帝對(duì)關(guān)羽的加封達(dá)23次之多,由“侯”加封至“圣”“帝”。至清德宗光緒五年(1879),關(guān)公封號(hào)已長(zhǎng)達(dá)26字:“忠義神武靈佑仁勇威顯護(hù)國(guó)保民精誠(chéng)綏靖翊贊宣德關(guān)圣大帝”,并勒全國(guó)府縣建廟,春秋虔誠(chéng)致祭。

正定每年“春秋朔望”隆重進(jìn)行的致祭活動(dòng)即在陽(yáng)和樓前關(guān)帝廟進(jìn)行,后改在城內(nèi)西南隅關(guān)帝廟。陽(yáng)和樓前關(guān)帝廟于元至正十七年(1357)監(jiān)郡普顏建造,明正德十年(1515)和康熙二十八年(1689)均進(jìn)行過(guò)重修[18]。廟建在陽(yáng)和樓南側(cè)兩座門洞中間,小巧別致,規(guī)模雖然不是很大,但其設(shè)置卻十分完備。廟前有低低的月臺(tái)多層,第一層上有一對(duì)獅子、一對(duì)旗桿;第二層上又有一對(duì)石獅;第三層上有牌樓三間;牌樓之后又有二層平臺(tái),兩旁有精美的石欄桿圍繞,前有階級(jí)引上,達(dá)于廟門[14]。梁思成先生認(rèn)為牌樓前的石獅和它下面的須彌座都是明代以前遺存,“牌樓更可愛(ài),小小的三間,頂著出檐深遠(yuǎn)的樓,邊樓卻只是一整個(gè)攢尖頂,放在一攢四方斗拱上,比北平常見(jiàn)的‘小頭牌樓顯得莊嚴(yán)的多”[14](圖七)。

青宮太保坊

梁氏家族是明清時(shí)期正定的名門望族,明洪武初為避戰(zhàn)亂由蔚州來(lái)真定(今正定)定居,六世傳至梁夢(mèng)龍,官至兵部尚書、吏部尚書,晉太子太保,家族因之大顯,其后世子嗣代出高官,名人輩出,因此,梁氏科第功名坊、達(dá)官名宦坊在正定此類牌坊中占有很大的比例。

清光緒《正定縣志》卷33《坊表》中依舊志所載收錄的為梁氏家族成員所立的牌坊計(jì)有:“恩榮坊”“恩褒三世坊”,為梁釗、梁澤、梁相而立;“三世一品坊”,為梁釗、梁澤、梁相、梁夢(mèng)龍而立;“青宮太保坊”“大司馬坊”“少司馬坊”“總督四鎮(zhèn)坊”“翰林坊”“癸丑進(jìn)士坊”“登科坊”,為梁夢(mèng)龍立。然時(shí)已存者無(wú)幾,僅為梁夢(mèng)龍而立的“青宮太保坊”存至20世紀(jì)60年代。據(jù)1992年版《正定縣志》記載,此坊“俗稱石牌坊,在原馬軍營(yíng)街口北側(cè),梁氏宗祠南側(cè)”[21],即今歷史文化街牌樓處跨街而立(圖八)。

該坊系青石雕制,為三間四柱式。坊之四根方柱表面淺浮雕龍紋,下部前后施起穩(wěn)固作用的抱鼓石,上飾蹲獅,下施底墊。明間大額枋上浮雕二龍戲珠紋,小額枋上陰刻“太子太保吏部尚書梁夢(mèng)龍”。次間大小額枋亦似飾龍紋,華版所飾內(nèi)容不清晰。明間華版上陰刻“青宮太保”四個(gè)字。太子居?xùn)|宮,東方色尚青,所以也稱東宮為青宮,青宮太保是太子太保的古稱,表明了坊主人的身份地位。牌坊為加強(qiáng)自身強(qiáng)度,以承載上部重量和抵御風(fēng)雨的側(cè)向傾覆力,立柱開間內(nèi)側(cè)加梓框。

1966年,青宮太保坊被毀后,其構(gòu)件有的修筑了石橋,有的佚失,僅有刻“太子太保吏部尚書梁夢(mèng)龍”字樣的小額坊兩段存世。據(jù)梁氏后人傳,此牌坊為梁清標(biāo)被革職回歸故里后為其曾祖所立。

除上述牌坊舊影外,尚可見(jiàn)兩張門式牌樓舊照。一張為正定府衙內(nèi)宅門,另一張是隆興寺戒壇前牌樓門。

府衙內(nèi)宅門

門式牌樓大多裝有門扇,尚保留了最初“坊門”的基本功能,可以說(shuō)是坊門與牌樓完美結(jié)合后的一道院門。

正定府衙歷史沿革及建筑概況前文已述。在府衙施政治事的中心建筑大堂、二堂后為四合院式內(nèi)宅,其中正房五間帶耳房即是三堂,知府一般在此接待上級(jí)官員、宴請(qǐng)賓朋和辦公起居。乾隆二十四年(1759),知府鄭大進(jìn)曾重修三堂及內(nèi)宅門。相較森嚴(yán)威武的前堂,內(nèi)宅則更具生活氣息。故此內(nèi)宅門亦可視為正定府衙前朝后寢分界線上的節(jié)點(diǎn)。

從照片看,內(nèi)宅門為一牌樓式門,兩側(cè)筑有墻垣。門口闊一間,兩旁立柱,內(nèi)設(shè)檻框。抱框與門框間裝腰枋和余塞板。大門設(shè)板門兩扇。上檻之上的平板枋上施九踩斗拱以承青瓦廡殿頂。底部?jī)膳栽O(shè)抱鼓石,以示等級(jí)地位(圖九)。

隆興寺牌樓門

隆興寺是宋初太祖趙匡胤敕令在唐龍興寺基礎(chǔ)上歷經(jīng)百年修建而成的皇家寺院。整組建筑坐北朝南,依中軸線對(duì)稱布置,前殿后閣,高低錯(cuò)落,主次分明,至今仍是研究宋代佛寺布局的典型實(shí)例。中軸線上的建筑自南而北依次為照壁、石橋、敕建隆興寺牌樓、天王殿、大覺(jué)六師殿、摩尼殿、牌樓門、戒壇、大悲閣、彌陀殿、毗盧殿。由于整座寺院由多進(jìn)院落組成,而位于摩尼殿后、戒壇前的牌樓門實(shí)際就是前后兩進(jìn)院落間的導(dǎo)入之門。1933年,梁思成先生來(lái)正定調(diào)查古建筑時(shí)為我們留下了珍貴的影像(圖一○)和文字記錄:“在摩尼殿后,戒壇之前有個(gè)小珍品——牌樓門。門口闊一間,兩旁有肥大的柱。斗拱是六鋪?zhàn)鞒鋈腥A拱三跳。柱頭鋪?zhàn)黜氂腥嫦蛲猓黔h(huán)著燈籠榫構(gòu)造的。補(bǔ)間鋪?zhàn)鲀啥洌繉用刻加兴氖宥鹊男惫埃绾笫浪Q如意斗拱之制。椽子頭有卷殺。由各方面看來(lái),這小建筑物無(wú)疑的是一座很古的結(jié)構(gòu)。”[14]

然而在梁先生調(diào)查后的歲月里,此牌樓門塌毀,直至1986年,在我國(guó)著名古建專家祁英濤先生的指導(dǎo)下,依照梁先生留下的舊影進(jìn)行了復(fù)建重立。

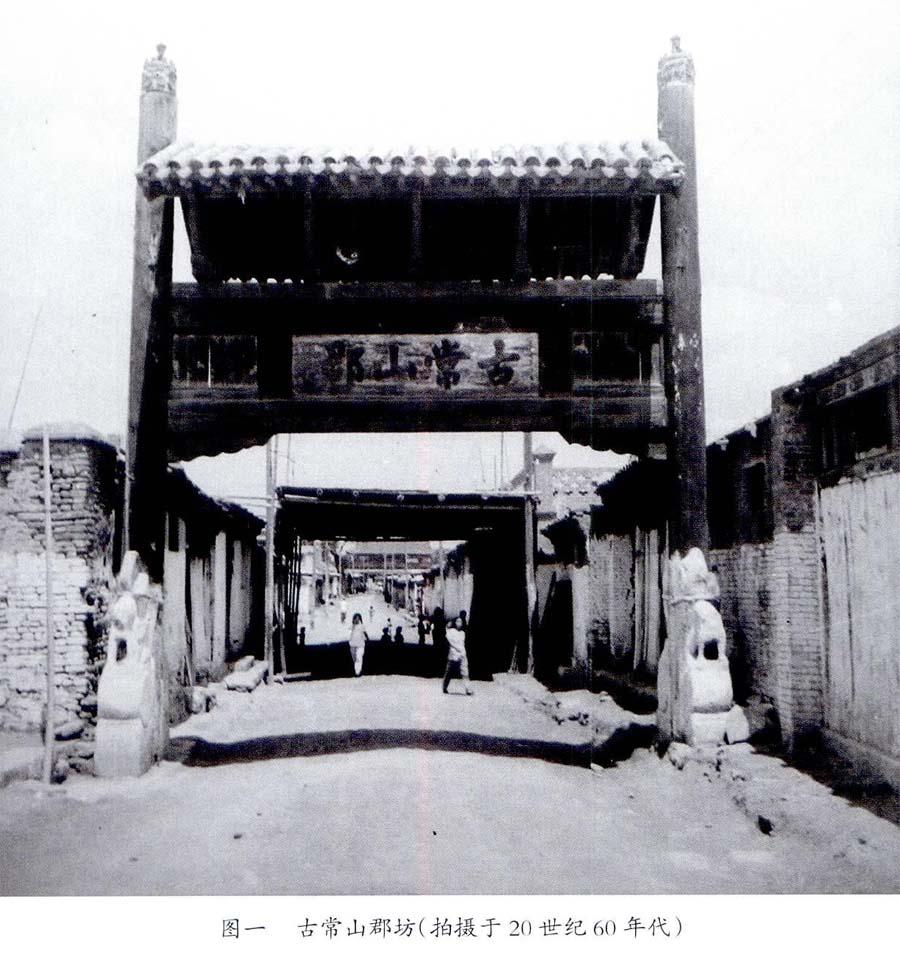

上述11張正定古牌坊舊影,有的拍攝于20世紀(jì)30年代,有的拍攝于20世紀(jì)五六十年代。年代雖不算久遠(yuǎn),但歲月的跌宕,已將幾百年的文物瑰寶永遠(yuǎn)定格在了瞬間形成的方寸影像之中,真實(shí)、直觀地記錄著古城過(guò)往的歷史(附表)。這些老照片,不僅讓人們找回許多珍貴的歷史記憶,更是在文物已發(fā)生不可逆轉(zhuǎn)性毀壞后的重要文獻(xiàn)檔案,對(duì)正定古城歷史文化遺產(chǎn)保護(hù)和古城風(fēng)貌恢復(fù)極具參考價(jià)值。

[1]梁崢.論牌坊的起源[J].城市建設(shè)理論研究,2013(5).

[2]王發(fā)敬,韓文廣.探尋正定古牌坊[J].檔案天地,2013(12).

[3]梁思成.店面簡(jiǎn)說(shuō)[M]//梁思成文集:二.北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,1982.

[4]劉向.戰(zhàn)國(guó)策:卷29:燕一[M].北京:中華書局,2006.

[5]陳壽.蜀書:趙云傳[M/OL]// 三國(guó)志:卷三十六.http://www.tadu.com/book/3912

25/22786918/.

[6]納新.河朔訪古記:卷上 [M/OL] .http://www.docin.com/p-211474621.html.

[7]宿白.敦煌莫高窟中的“五臺(tái)山圖”[J].文物參考資料,1951(5).

[8]晏殊.晏元獻(xiàn)公類要[M]. 影印本.濟(jì)南:齊魯書社, 1997.

[9]呂頤浩.燕魏雜記 [M].北京:商務(wù)印書館,1936.

[10]歐陽(yáng)修.初伏日招王幾道小飲[M]// 丁彥兵.正定歷代詩(shī)詞選.北京:兵器工業(yè)出版社,2012.

[11]王巧蓮,劉友恒.正定縣文物保管所收藏的古代銅印[J].文物春秋,2005(5).

[12] 樊志勇.府前街、府文廟牌坊題額之考證[M].古圃.正定:正定古文化研究會(huì),2016.

[13]許康,張晶晶,馬利亞.淺析中國(guó)古代牌坊的造型藝術(shù)[J].四川建筑科學(xué)研究,2010(6).

[14]梁思成.正定調(diào)查紀(jì)略[M]//梁思成文集:一.北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,1982.

[15]唐臣,等.真定府志:史部[M].明嘉靖刻本.上海圖書館藏.

[16]王蔭昌.重修正定府府學(xué)文廟碑[M]//正定縣志:卷十一.清光緒元年.石家莊:河北人民出版社,2008.

[17]元好問(wèn).元遺山集[M/OL] .http://www.360doc.com/content/15/0124/18/2012175_443376464.shtml.

[18]趙文濂.正定縣志[M].清光緒元年.石家莊:河北人民出版社,2008.

[19]劉健.正定重修文廟記[M]//正定縣志:卷十一.清光緒元年.石家莊:河北人民出版社,2008.

[20] 冉杭,程廷恒,張文林,等.正定縣志料[M].正定.1932.

[21]河北省正定縣地方志編撰委員會(huì).正定縣志[M].北京:中國(guó)城市出版社,1992.

〔責(zé)任編輯:張立方〕