地球上的水在減少的理論論證

田原 成海柱

摘 要:根據目前科學上公認的基本理論和基本數據,證明了地球上超過20 km高度以上的水發生光化學反應,得出地球上的水在緩慢減少。水能夠被波長小于258 nm的紫外線光解,而在臭氧層高度(20~50 km)存在能夠把氧氣光解且波長小于241 nm的紫外線,所以一定能夠將水蒸氣光解(光解氧氣比光解水所需的能量更高)。

關鍵詞:光化學反應;臭氧層高度;水循環;夜光云

中圖分類號:P33 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.18.047

目前,科學上普遍認為,水循環是指地球上不同地方的水通過吸收太陽的能量,改變狀態到地球上另外一個地方。在整個過程中,水量保持平衡,地球上的總水量在很長的歷史時期內保持不變。而從現實觀測結果、理論可以間接推斷,地球上的水從地球誕生時起在極為緩慢地減少。這個狀態會一直延續下去。本文將從20 km高度以上大氣中的水研究入手,對水是如何緩慢減少的問題進行探討。

1 水情況簡介

地球上的水很多很多,據估計,水的總體積約為1.38×109 km3。如果將這些水平均分布于地球表面,相當于地球整個表面覆蓋著一層平均深度為2 650 m的水。

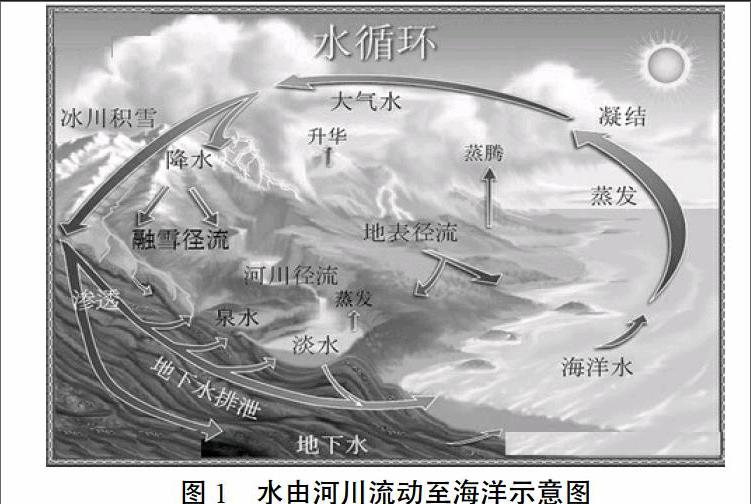

水循環是指地球上不同地方的水通過吸收太陽的能量,改變狀態到地球上另外一個地方,例如,地面的水分被太陽蒸發成為空氣中的水蒸氣。水在地球的狀態包括固態、液態和氣態。地球上的水多數存在于大氣層、地面、地底、湖泊、河流及海洋中。水會通過一些物理作用,例如蒸發、降水、滲透、表面流動和地底流動等由一個地方移動到另一個地方。圖1為水由河川流動至海洋。

地球上水的分布,據蘇聯科學家計算,每年以雨、雪、霜、雹等形式降到地球上的總水量為5.5×105 km3,他們對地球上各種水進行了詳細調查,每年水循環量為總量的4/10 000.

2 光解水反應的理論判據

地球上大氣中的水,超過99%的集中在對流層,有1%的水能夠上升到對流層上方的區域。已知氫氧鍵的鍵能為463/(kJ/mol)=4.8 eV(E=1 240/λ),即波長小于258 nm的紫外線就能夠將氫氧鍵激發斷裂。

臭氧層能夠吸收太陽光中波長在306.3 nm以下的紫外線,主要是一部分UV-B(波長290~300 nm)和全部的UV-C(波長小于290 nm,保護地球上的人類和動植物免遭短波紫外線的傷害)。已知O═O的鍵能為496/(kJ/mol)=5.14 eV(E=1 240/λ),即波長小于241 nm的紫外線就能夠將氧氧雙鍵激發斷裂。

化學方程式為:O2+hv→O+O

氧原子再與鄰近的氧分子反應生成臭氧,即:O+O2→O3

臭氧再被紫外線光解,即:O3→O+O2

自然界中的臭氧層大多分布在離地20~50 km的高空。而水在大氣層的分布,不僅能夠上升到臭氧層所在的高度,還能夠上升到80 km的以上高空,就稱為“夜光云”。它是一種形成于中間層的云,距地面的高度一般在85 km左右。

3 地球上能夠發生光解水反應的推理

推理:①水在大氣層中的分布范圍為85 km以上。②臭氧層分布范圍為20~50 km的平流層。③氧氧鍵的鍵能為496/(kJ/mol)=5.14 eV(E=1 240/λ),即波長小于241 nm的紫外線就能夠將氧氧鍵激發斷裂;氫氧鍵的鍵能為463/(kJ/mol)=4.8 eV(E=1 240/λ),即波長小于258 nm的紫外線就能夠將氫氧鍵激發斷裂。

由此得出,水在大氣層的分布高度與小于258 nm的紫外線在大氣層的分布高度存在重合,且隨著高度的增加,大氣中的紫外線波長越短且能量越高。在臭氧層及大于臭氧層高度的水蒸氣會被波長小于258 nm的紫外線分解。

由此得到最終結論,地球上的水除了之前認識的水循環外,還存在著水的光解反應。由于地球上超過99%的水循環都在對流層內完成,能夠達到20 km以上高度的水蒸氣非常少。所以在單位時間內,水蒸氣的光解反應量非常少。

H2O+hv→H++OH-

在被波長小于258 nm的紫外線照射激發時,原子鍵斷裂的那一瞬間,H粒子奪取電子的能力遠弱于OH,所以在斷裂時,H粒子失去電子變為H+,OH奪得電子變為OH-。H+、OH-是極不穩定的,它們會迅速與周圍的粒子發生反應形成穩定的粒子。具體有以下幾種情況:

(H+)+(OH-)=H2O(電量中和)

(H+)+(H+)=H2++(帶正電)

(OH-)+(OH-)=H2O2--(帶負電)→H2O+O2

距地表60 km以上的整個地球大氣層都處于部分電離或完全電離的狀態,H+、OH-能夠以帶電離子狀態長期存在。

由于H2++、H+是空氣分子中最輕的,它會迅速向大氣的最外層運動。

4 最終結論

高空中的水蒸氣被短波紫外線光解后,部分帶正電荷的氫向大氣層邊緣飛去(最終逃逸),氧氣被留在空氣中。地球上的水通過本文所述的反應過程不斷減少,由于水蒸氣能夠上升到20 km以上的極少,減少的速度非常緩慢。地球上的氧氣是通過這個光解水方程產生的,速度非常緩慢。氫氣是元素中最輕的,會一直往大氣邊緣飛去,直至從地球高層大氣中逃逸。帶正電荷的氫逃逸,帶負電荷的氧留下。所以,地球會帶負電。

地球帶大量的負電荷后,從北半球上方看,由于地球是逆時針自轉,電流是順時針流,根據“右手螺旋定則”,地理北極為磁場南極,地理南極為磁場北極。

參考文獻

[1]學術交流《近百年氣候變化》[J].氣象科技資料,1976(08).

〔編輯:劉曉芳〕