北京與上海城市軌道交通線網服務對比

賀 鵬 吳尚澤

(1. 北京城建設計發展集團股份有限公司 北京 1000372. 北京交通大學土木建筑工程學院 北京 100044)

?

北京與上海城市軌道交通線網服務對比

賀鵬1吳尚澤2

(1. 北京城建設計發展集團股份有限公司北京1000372. 北京交通大學土木建筑工程學院北京100044)

通過對比北京和上海在城市規劃建設、交通運營狀況、城市軌道交通線網服務等方面的指標,結合各自在線網形態、線網密度、站點覆蓋率、線網與路網關系、重點功能區核心與線網換乘中心契合度等方面的特點,通過分析總結經驗教訓,提出對我國后續其他城市開展線網規劃,遠景線網預留、敷設方式選擇、線路長度選取、外圍市域線與中心城線網換乘銜接等敏感問題上的建議。

城市軌道交通;線網服務;特征;對比;北京;上海

隨著我國城市軌道交通的快速發展,北京、上海等特大城市逐步實現了網絡化運營,兩大城市在線網的規劃、建設、運營中積累了大量的經驗,也暴露出不少問題。截至2014年底,我國已有22座城市開通城軌運營線路共3 173 km,在建城市40座,在建線路4 073 km[1],吸取北京、上海線網規劃的經驗教訓很有必要。

1 北京與上海城市軌道交通線網對比

1.1城市規劃規模對比

北京是我國的政治文化中心,上海是我國的經濟貿易中心,隨著城市人口的激增和城市規模的擴張,兩座城市已逐漸演變為具有世界影響力的特大城市。

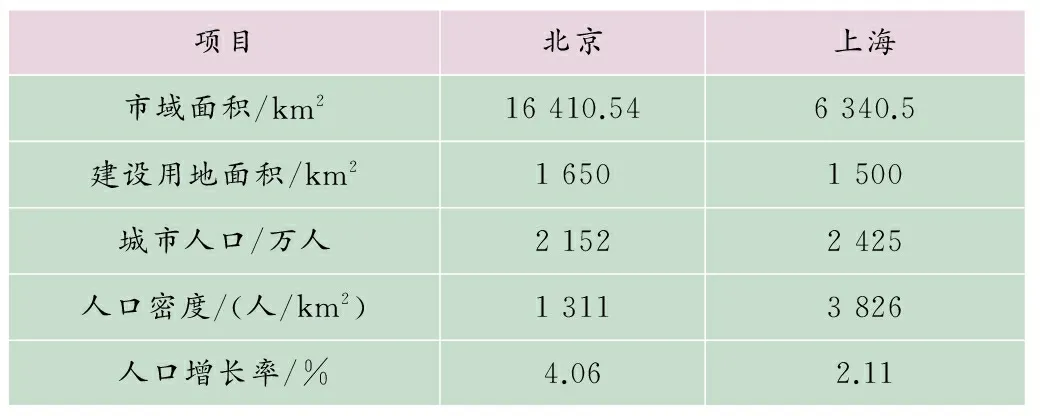

2000年以來,國務院先后批復了《上海市城市總體規劃(1999—2020年)》和《北京城市總體規劃(2004—2020年)》,確定了城市的發展方向。兩市現狀的基本情況統計見表1。

表1 2014年北京與上海城市基本情況統計

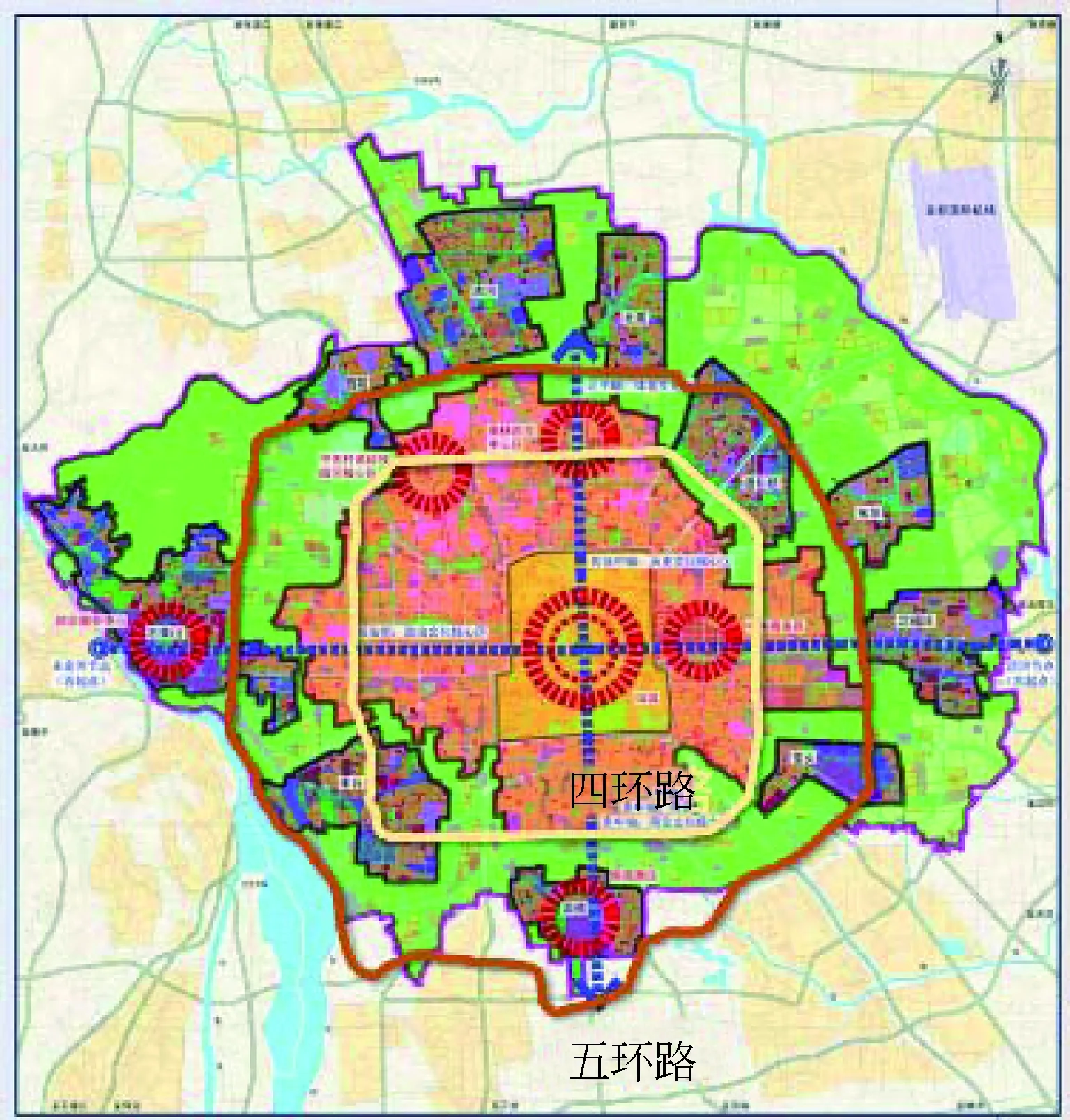

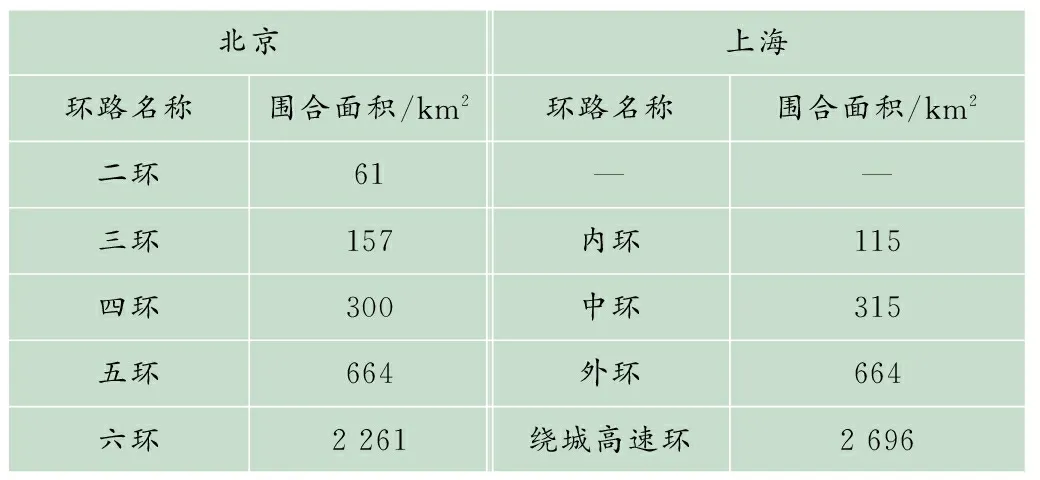

由表1知,在中心城規劃上,兩座城市存在相似之處。北京規劃中心城的面積為1 085 km2,中心地區面積為336 km2,規劃范圍略大于相應的環路圍合范圍,一般把五環作為中心城界限,四環作為中心地區界限。上海規劃中心城面積約660 km2,中心地區約115 km2,外環即為中心城界限,內環即為中心地區界限。上海內環與北京三環面積相當,上海外環與北京五環面積相當。見圖1~4及表2。

圖1 北京中心城規劃

圖2 上海中心城規劃

圖3 北京市道路網示意

圖4 上海市道路網示意

北京上海環路名稱圍合面積/km2環路名稱圍合面積/km2二環61——三環157內環115四環300中環315五環664外環664六環2261繞城高速環2696

1.2城市交通現狀對比

1.2.1公共交通出行分擔率

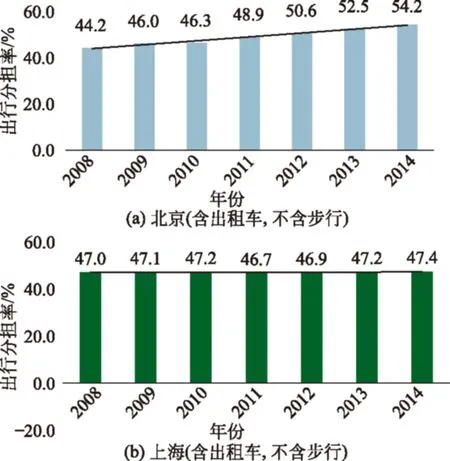

如圖5、6所示[2-3],相比北京公共交通出行分擔率的逐年攀升,上海則基本持平。同時,兩座城市軌道交通的服務能力和水平逐年遞增。

圖5 公共交通出行分擔率對比

圖6 軌道交通占公共交通出行比例對比

1.2.2城市軌道交通建設速度

北京線網運營里程年均遞增率為17.5%,上海為13.9%,見圖7。值得注意的是,上海城市軌道交通建設速度高于城市道路,抓住世博會的契機,在中心城主干路尚不具備長距離貫通的條件下,形成了“環+放射”的線網,更具公共交通引導效應。

圖7 兩市7年城市軌道交通運營長度對比

1.3城市線網運營及建設規模對比

1.3.1兩市運營線網的規模對比

截至2014年底,北京運營地鐵線路18條,總里程527.3 km,車站328座,換乘站49座,另有市郊鐵路S2線77 km,總計19條線,運營線路總長604.3 km;上海運營地鐵線路14條,總里程548 km,車站338座,換乘站41座,另有現代有軌電車9 km,磁懸浮29.9 km,市郊鐵路金山線56.4 km,總計17條線,運營線路總長643.3 km。

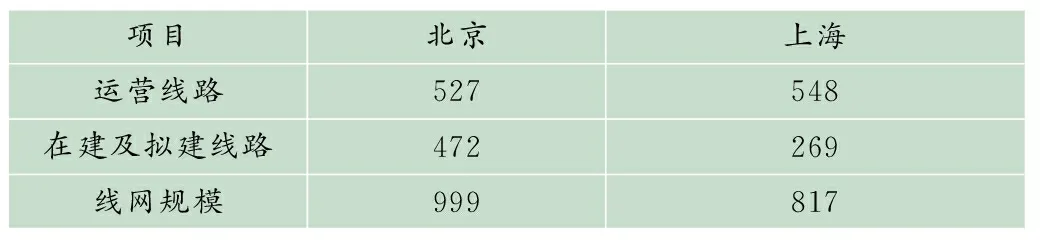

1.3.2兩市批復建設規劃的規模對比

根據兩市最新批復的建設規劃,北京(2015—2021版)在建及擬建軌道交通線路472.1 km,車站225座,線網規模999 km(不含市郊鐵路),2015年底預計開通線路27.2 km;上海(2010—2016調整版)在建及擬建軌道交通線路269 km,建設期內共形成線網規模817 km(若含機場磁懸浮、張江有軌電車為855.9 km,不含市郊鐵路),2015年底預計開通40 km。本輪建設規劃,上海重點是線網加密補充,北京重點是增加穿城快線并構建A型車網絡,共同點是均提出采用APM(無人駕駛)中運量系統,豐富線網的層次性,見表3。

表3 批復建設規劃規模對比 km

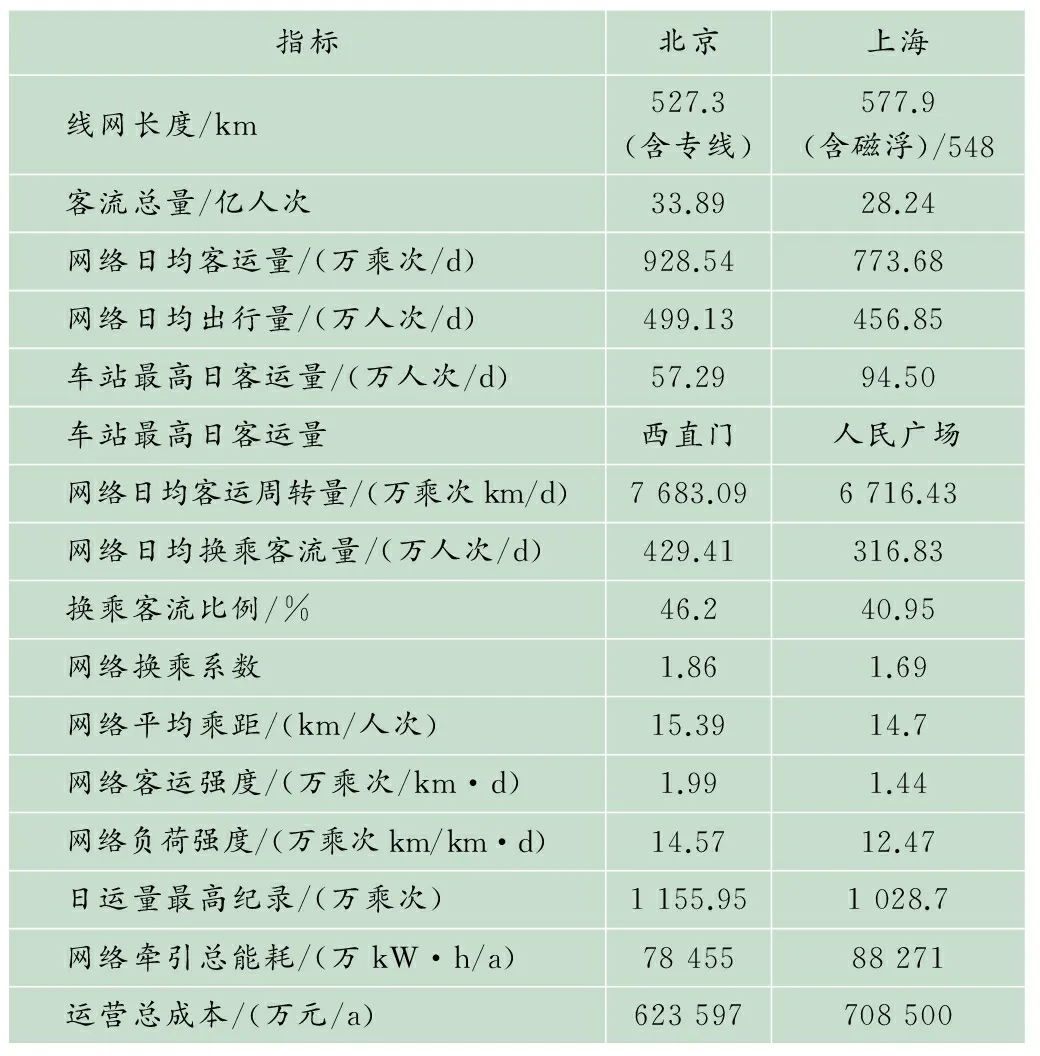

1.4城市線網運營技術指標對比

上海中心城線網主要采用A型車,輔以C型車;北京則主要采用B型車,為滿足客流需求新線開始采用A型車。目前,北京的6輛B型車網絡已不堪重負,早高峰61座車站采取限流措施,事實證明北京在4、5、10號線建設中就應考慮8輛A型車網絡,系統制式改變得太遲。上海市穿越中心城的C型車線路,也已出現無法滿足客流需求的情況,5、6、8號線高峰時段人滿為患;同時,上海地鐵始終無法突破A型車2min間隔的問題,成為制約其骨干線路能力提升的瓶頸,見表4。

北京與上海相比,負擔了更大的客運壓力。2014年

表4 2014年兩市軌道交通各線路系統能力對比

北京全網客流總量達33.89億人次,比上海高出20%,全網客運強度達1.99萬乘次/(km·d),比上海高出38%。受井字型線網形態影響,北京線網換乘客流比例及系數均高于上海(見表5)。

表5 2014年網絡客流指標統計[5]

1.5城市線網服務水平對比

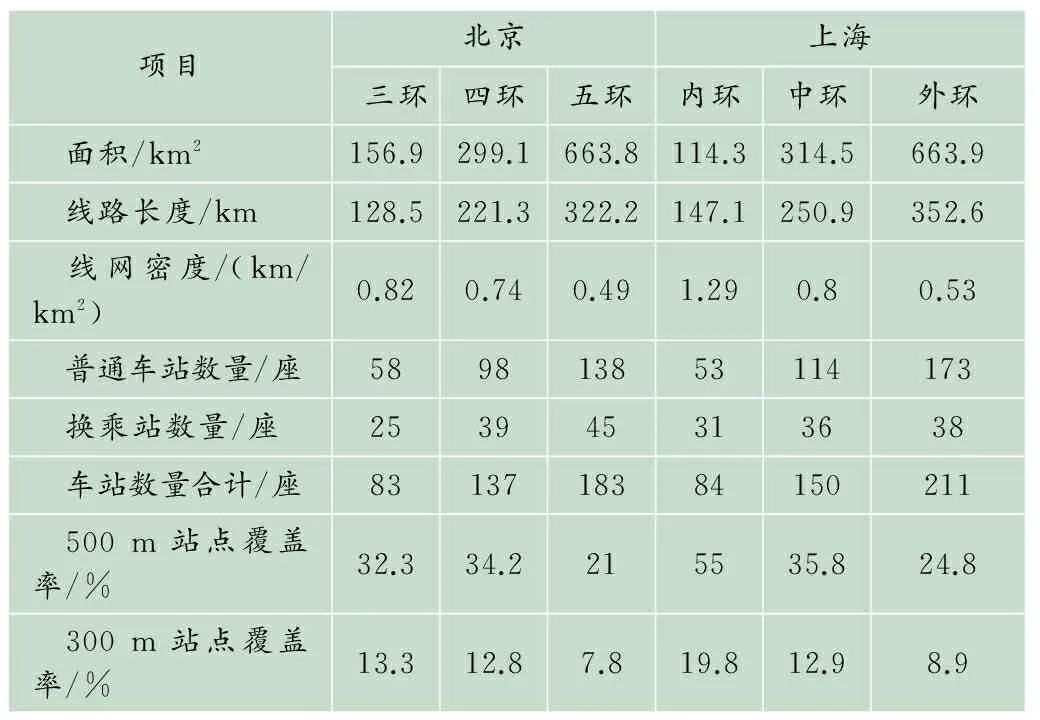

1.5.1站點覆蓋率

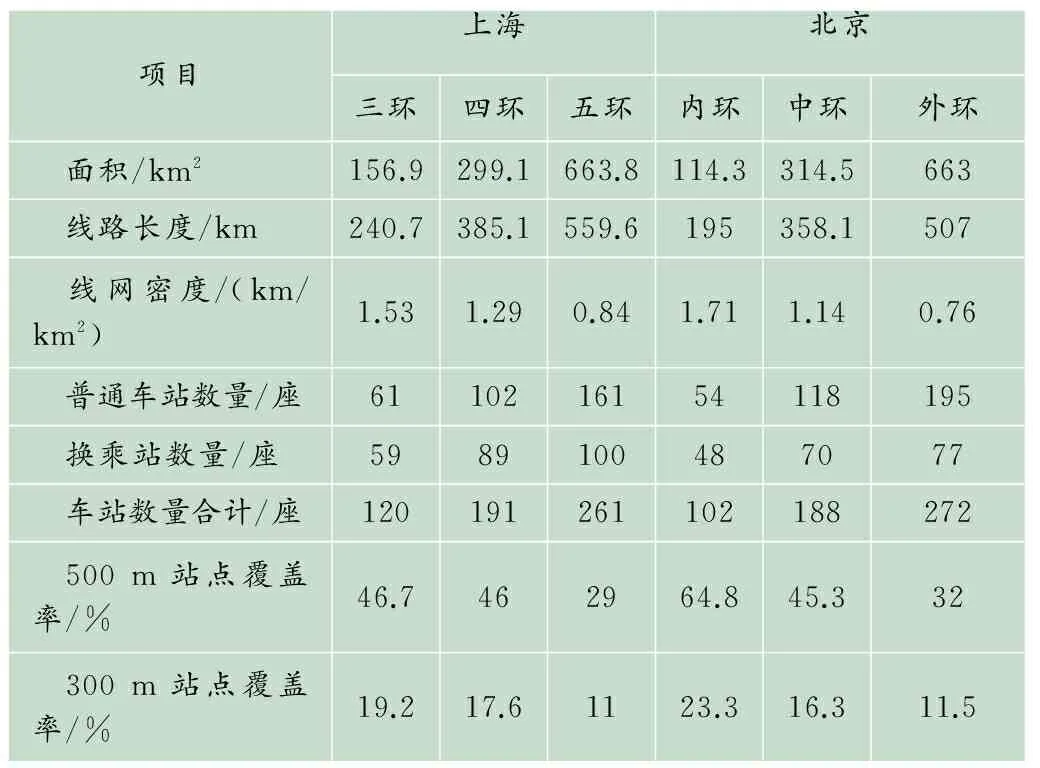

在統一比較范圍的前提下,通過匯總計算,北京在各圈層的線網密度、站點覆蓋率基本低于上海。特別是核心區域,上海內環以內的運營線網密度達1.29/(km/km2),高出北京57%,500 m站點覆蓋率達55%,高出北京23%,建設規劃實現后有所緩解,但仍存在差距,說明上海對于核心區線網的加密錨固走在了北京前面(見表6、7)。

表6 2014年運營線網服務水平對比

1.5.2功能區服務水平

1) 上海重點功能區。上海線網的特點是重點突出,多線換乘的樞紐即為城市重點功能區的核心,周邊用地開發圍繞線網換乘樞紐建設,銜接較為緊密[6]。人民廣場、徐家匯、陸家嘴地區是上海最著名的三大功能聚集區。目前,服務人民廣場的運營線路有3條,徐家匯有3條,陸家嘴有4條(見圖8)。

表7 批復建設規劃線網服務水平對比

2) 北京重點功能區。對比北京的三大重點功能區,CBD、金融街、中關村。服務的線路均位于功能區實際核心的外圍,無法深入內部,造成站點實際有效覆蓋率低,乘客站外接駁距離長,詳見圖9。而目前北京規劃建設的三線、四線換乘點與功能區嚴重脫離,詳見表12。

圖9 北京功能區線網服務及多線換乘點布置

序號站名換乘線路站點周邊環境1南鑼鼓巷 8號線、3號線、6號線三線換乘 歷史文化街保護區2國家圖書館 4號線、9號線、16號線三線換乘 東臨動物園,西臨紫竹院3平安里 6號線、4號線、3號線、R3號線四線換乘 歷史文化街保護區4望京西 13號線、15號線、17號線三線換乘 京承高速東側的綠化隔離帶5十里河 10號線、14號線、17號線三線換乘 規劃綠隔邊緣,現狀周邊是大面積的建材城

1.6線網特征對比分析

在線網形態上,上海是典型的環+放射線網,北京在四環以內是環線+棋盤線,四環以外是放射線。從網絡拓撲角度講,同等規模線網,棋盤狀比放射狀的線路數量多,換乘系數高,線網直達率低。上海線網規劃一直強調客流OD的追隨性,對三線以上換乘點,均存在線路穿越地塊的現象;北京線網規劃則強調在中心城均布,提供更多的換乘途徑,換乘站普遍采用通道換乘,線路盡量沿道路敷設,避免侵入地塊,注重工程實施的安全性。北京應學習上海嚴格控制線路周邊規劃用地,預留穿越條件,使線網樞紐回歸城市核心。北京、上海運營線路拓撲圖見圖10。

圖10 北京、上海運營線路拓撲

2 對今后城市軌道交通規劃建設的啟迪

2.1在方格路網城市修建換乘便捷的城市線網

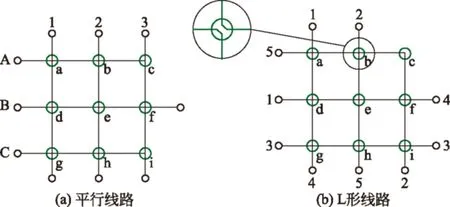

國內很多城市與北京一樣,受“周王城”九宮格理念影響,道路網呈現橫平豎直的形態,城市線網受道路網制約,也呈現出相同形態,但城市交通需求的方向是聚向發散的。從網絡拓撲理論提升可達性的角度看,這類城市應提倡在中心城多采用L型線路以提升線網效率。對于放射狀的出行需求,L型線路可有效避免平行線路的兩次換乘問題。如圖11所示,若由a處至h處,平行線路網需要換乘1次,L型線路網則不需要換乘。

圖11 平行線路與L型線路對比

2.2解決線網規劃的“多動性”對換乘預留的影響

由于我國城市軌道交通法制化建設落后且工程帶有一定的政治性,國內線網規劃極不穩定,俗稱“多動性”,這直接導致中心城換乘站預留出現問題,僅拿北京最新批復的2020年建設規劃來說,未來線網將有換乘站115座,對于本輪新增的換乘站,其中可同期考慮僅約15座,其余均存在一定程度的改造利用問題,其他城市隨著線網的加密也會遇到此問題。便捷的換乘方式要靠具有前瞻性的預留,如北京的雙島四線同臺換乘站,國家圖書館站、北京西站;但若提前預留,對預留結構改造形成了巨大的風險源。針對這一問題,建議屬于同期建設規劃的線路,盡量預留換乘節點或整座車站;對于遠期線路,中心城內的站點適當加寬站臺,統一在公共區側墻預留暗梁暗柱,提供遠期換乘連接條件,即便不換乘了,也可留有與周邊地塊改造一體化銜接的條件,而中心城外圍站點,對于起點站和接駁站應放大車站標準并適當預留便捷的換乘節點,其他潛在換乘站盡可能少預留節點,多預留加固條件。

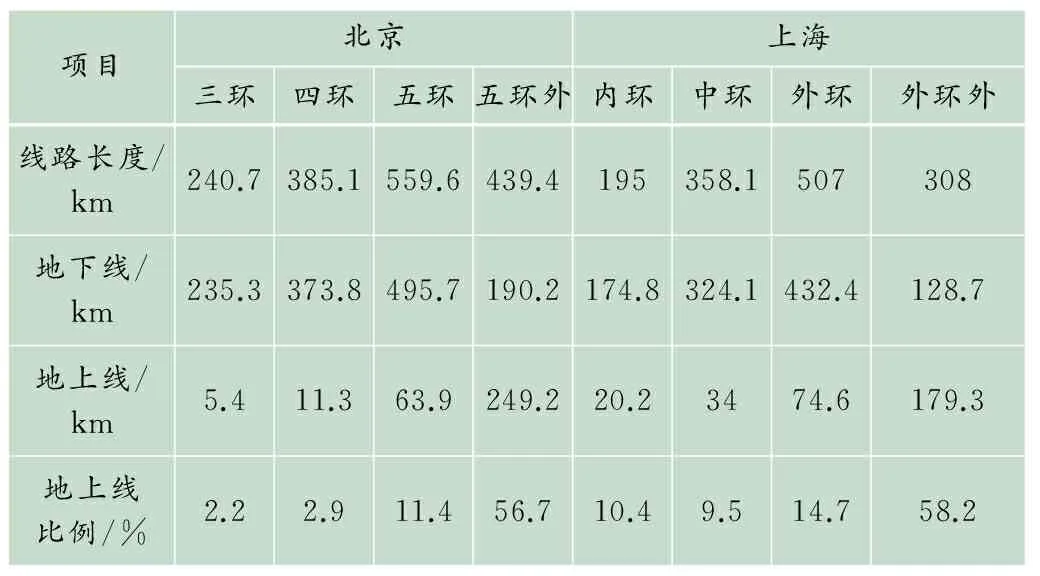

2.3正確看待城市軌道交通敷設方式的“恐高性”

從表13的統計可看出,北京五環內和上海外環內的地面線不多,而外圍區域地面線比例雖較中心城高,但與地下線基本持平。國外城市軌道交通以地面和高架居多,有效地降低了建設投資和運營成本,可實現“節能減排”,并留有擴能改造的條件。建議其他城市應提前開展高架線適用性研究,明確高架線規劃和控制的要求,反饋給城市規劃部門,如調整道路紅線寬度,調整用地規劃,在高架線兩側盡量安排商業、辦公等設施,避免學校、醫院或住宅,并處理好與周邊景觀的融合性。

表13 兩城市的建設規劃各圈層敷設方式比例

2.4規避常規地鐵模式延伸的“隨意性”

如表4所示,北京與上海均存在最高速度80 km/h的長度超過50 km的線路,超過規范30 km要求的更多。這反映了我國常規地鐵模式延伸的隨意性,地鐵進入了市域快軌的服務范疇,導致線網層次性的喪失,與其他交通方式的時間競爭優勢不明顯。北京新批復的2020年建設規劃,仍提出7號線以最高速度80 km/h延伸至通州環球影城,這無疑是重蹈八通線的覆轍。其他城市在編制線網規劃時,應協調圈層出行的時效性需求與線網旅行速度、站間距、線路條件的關系,不可隨意延伸地鐵線路。

2.5外圍市域線與中心城線網銜接的形式選擇

對于外圍市域線與中心城線網的銜接形式,上海總規中的穿城快線均由斷開改為換乘,原因是快線在中心城采用了主客流走廊,一線能力無法負擔兩種功能需求,環境條件又無法做越行或復線。北京的市域線多采用單線單點、多線多點的銜接形式,單線單點銜接問題最大,如西二旗站,乘客無法直達主客源地,被動換乘造成大客流沖擊。隨著城市規模的發展,城市存在向市域拓展空間的需求。借鑒國外成功的案例,無外乎采用貫通或多線多點銜接兩種形式。如采用貫通快線,應重點抓核心客流聚集點,而不是敷設路徑。如采用多線多點銜接,其前提是主功能區成功外遷,乘客不必進入中心城即到達目的地,少部分換乘客流可通過線網陸續消散。各城市應根據各自情況靈活選擇,切勿盲從照搬。

3 結語

通過北京與上海城市軌道交通線網服務的對比分析發現,兩座城市在線網規劃過程中存在普遍問題,這些問題依舊在我國其他城市的線網建設中上演。希望本文在線網換乘節點預留、敷設方式選擇、線路長度選取、外圍市域線與中心城線網銜接等敏感問題上的建議,能夠為其他城市在進行線網規劃時提供參考和借鑒,提前思考預防、避免重蹈覆轍。

[1] 中國城市軌道交通協會.城市軌道交通2014年度統計分析報告[R].北京,2015.

[2] 中國城市軌道交通年度報告課題組.2014年中國城市軌道交通年度報告[R].北京:北京交通大學出版社,2015.

[3] 上海市城鄉建設和交通發展研究院,上海城市綜合交通規劃研究院.2015年上海市綜合交通年度報告[R].上海,2015.

[4] 北京交通發展研究中心.2015年北京市交通發展年度報告[R].北京,2015.

[5] 中國交通運輸協會,城市軌道交通專業委員會.2014年城市軌道交通運營績效評估體系(MOPES)成果報告[R].上海,2015.

[6] 潘海嘯.軌道交通與大都市地區空間結構的優化[J].城市發展研究.2008(S1):25-34.

(編輯:郝京紅)

Comparison and Interpretation of Service Levels of Transit Network in Beijing and Shanghai

He Peng1Wu Shangze2

(1. Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Ltd., Beijing 100037; 2. School of Civil Engineering, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044)

Different indicators for urban rail transit lines in Beijing and Shanghai are compared, including those for urban planning and construction, daily operation of urban rail lines and the service levels of urban transit networks in the two cities. Detailed analysis is made on system performance of the metro systems in these two cities in terms of their master plans of urban transit, network density, coverage areas of subway stations, the relationship between urban rails and road traffic, function area planning, as well as the transport hubs in the entire networks and so on. Proposals are made for future construction planning of building urban rail networks in China from the aspects of further network reservation, laying mode, mileage of the entire system, connections between suburban lines and downtown networks, etc.

urban rail transit; network service; comparison; Beijing Subway; Shanghai Metro

10.3969/j.issn.1672-6073.2016.01.003

2015-12-21

2015-12-29

賀鵬,男,工程碩士,高級工程師,從事城市軌道交通線網規劃研究和總體設計工作,512235513@qq.com

國家科技支撐計劃課題(2012BAJ01B01)

U231

A

1672-6073(2016)01-0008-06