經筋手法結合頸椎微調治療頸源性頭痛療效觀察

司井夫

(南京中醫藥大學附屬徐州市中醫院,221000)

?

·按摩導引·

經筋手法結合頸椎微調治療頸源性頭痛療效觀察

司井夫

(南京中醫藥大學附屬徐州市中醫院,221000)

頸源性頭痛(CHE)是指頸椎和/或頸部軟組織的器質性或功能性病損所引起的以慢性、單側頭部疼痛為主要表現的一組綜合征,其疼痛性質是一種牽涉痛。我科采用經筋手法結合頸椎微調治療頸源性頭痛,取得較好療效,現報道如下。

一般資料

所有病例均來源于2013年6月—2015年6月我院推拿科門診。將符合納入標準的患者采用隨機數字表法分為治療組(經筋手法結合頸椎微調手法治療)和對照組(經筋手法治療)各50例。兩組患者在年齡、性別、病程方面經統計學處理差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性(表1)。

表1 治療組與對照組患者一般資料比較±s,例)

納入標準:符合國際頸源性頭痛研究會的診斷標準;3個月≤病程≤10年;年齡25~60歲;所有患者拍攝頸椎正側位片和張口位片,必要時加拍頸椎MRI;簽署知情同意書。

排除標準:年齡在25歲以下或60歲以上的患者;疑有或已確診的椎體或椎管內腫瘤、結核,骨髓炎及嚴重骨質疏松者;嚴重的心、腦、肺、肝、腎等疾病及血液病者;手法部位有嚴重皮膚損傷或皮膚病者;妊娠婦女。

治療方法

治療組采用經筋手法結合頸椎微調手法治療;對照組單純采用經筋手法治療。兩組均隔日治療1次,12次以后評價療效。

頸椎微調手法(側臥交叉按壓微調法):患者側臥于治療床上,樞椎棘突偏凸側朝上,頸部肌肉放松。醫者站于其背后,以一側拇指自上而下頂住患者錯位頸椎偏凸之棘突,另一手拇指自后向前抵住下一椎(上一椎亦可)之同側上關節突,兩拇指成“十”字形垂直交叉關系。醫者兩拇指分別按壓棘突向下,關節突向前移動,使錯位節段被動旋轉5°左右;覺患者頸部肌肉放松,與醫者手法操作協調的前提下,再突然加大拇指頂推力量,擴大節段旋轉運動幅度3°~5°,手法操作時手下常有錯動感,偶爾會伴有彈響聲,操作后患者大多會有頭痛或頭部不適感即刻消失或減輕的感覺。

治療結果

療效標準:采用疼痛視覺模擬標尺評估(VAS),0分為無疼痛,1~3分為輕度疼痛,4~6為中度疼痛,7~10為重度疼痛,10分為最大程度疼痛。分別記錄治療前后患者視覺鎮痛評分。鎮痛效果評價采用VAS加權計算法:疼痛減輕的百分數=(治療前VAS評分-治療后VAS評分)/治療前VAS評分×100%。臨床治愈:VAS加權值=(A-B)/A×100≥75%;顯效:VAS加權值=(A-B)/A×100≥50%~75%;有效:VAS加權值=(A-B)/A×100≥25%~50%;無效:VAS加權值=(A-B)/A×100<25%。

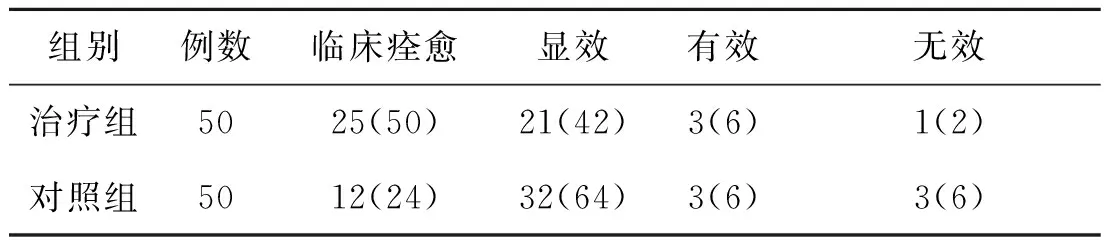

結果:見表2、表3。

表2 治療組與對照組患者治療前后VAS評分比較±s,分)

治療前VAS評分t值為0.91,P值0.36,P>0.05,兩組差異無顯著性意義;治療后VAS評分t值為2.07,P值0.04,P<0.05,兩組差異有顯著性意義。兩組治療前后差值t值為2.58,P值0.01,P<0.05,兩組差異有顯著性意義。

表3 治療組與對照組患者臨床療效比較[例(%)]

兩組療效經Mann-Whitney U檢驗,P值為0.01,P<0.05,兩組差異有顯著性意義,說明治療組療效優于對照組。

討論

頸源性頭痛是臨床常見病。Sjaastad等[1]于1983年首次提出該病名,1990年正式提出了診斷標準,并于1998年對其診斷標準進行了修正。國外流行病學顯示,在18~65歲的普通人群中,頸源性頭痛的患病率為4.1%,認為該病是常見的頭痛類型之一[2]。頸源性頭痛可隨著病程進展,發作性疼痛逐漸加重,持續期延長[3]。病程較久者常伴有焦慮、輕度抑郁、失眠等癥狀,嚴重影響患者的生活質量[4]。

“經筋”一詞最早見于《靈樞·經筋》,系統全面地闡述了十二經筋的走行、證候及治法,成為經筋療法的理論基礎。《素問·五臟生成》中說:“諸筋者皆屬于節。”《素問·痿論》中有“宗筋主束骨而利機關也”。經筋起著約束骨骼、活動關節、保持人體正常運動功能及維持正常體位姿勢的作用。上頸部經筋,包括頭后大直肌、頭后小直肌、頭上斜肌和頭下斜肌,主要作用是使頭做旋轉和后仰動作。在寰枕關節的前面有頭前直肌,如這些肌群發生損傷、痙攣,能刺激、壓迫枕下神經和椎動脈,可出現風池穴處明顯壓痛、頭痛、偏頭痛、枕后痛、目眼眶痛及椎動脈供血不足等一系列癥狀[5]。經筋病的治療取穴原則一般是“以痛為腧”,選取阿是穴。

西醫學認為頸源性頭痛主要由頸肌慢性勞損及頸椎退行性改變造成[6,7]。脊柱的穩定性由三個部分構成:椎間盤、韌帶、椎骨構成內源性穩定;脊柱周圍的肌肉構成外源性穩定;另外還有神經系統來控制上述兩個系統,使它們協調穩定。房敏等[8]研究表明:頸部經筋的損傷會影響頸椎的內、外源性穩定,在頸椎病發病中起著重要作用;骨性退變會影響軟組織,引起脊柱活動節段的內、外源穩定性下降和軟組織的繼發性損傷,認為過分強調骨性病變的臨床意義,忽視軟組織損傷的客觀存在,或過分強調軟組織損傷,而否定骨性病變的作用,均為偏頗。在頸椎病患者的診治過程中,應該樹立“筋骨整體觀”的指導思想。

基于以上認識,運用經筋手法以點按彈撥為主,能夠解除肌肉緊張痙攣,松解頸部軟組織粘連,調整紊亂關節,改善頸椎內外源穩定器狀態,解除神經血管束的卡壓,使椎動脈、頸神經根、頸交感神經節的刺激與壓迫隨之改變,從而使臨床癥狀得以緩解。故對照組采用單純經筋手法治療頸源性頭痛亦取得明顯療效。使用經筋手法時要注意尋找陽性反應點,手法頻率要均勻,力量要由輕到重,使患者適應其刺激,同時手法不可過重,以免形成醫源性損傷。

治療組在采用經筋手法基礎上結合頸椎微調手法治療,療效優于對照組。頸椎側臥交叉按壓微調法直接用雙側拇指按壓于寰椎下關節突、樞椎偏歪之棘突和/或枕骨下端,交錯用力,可以直接有效矯正椎體旋轉,調整寰樞枕復合關節紊亂,促使椎體恢復到趨于正常的解剖位置和生理曲線上來,使頸神經及椎動脈之骨性通道順暢,解除頸神經和/或椎動脈受到的異常刺激,從而改善或消除頸源性頭痛的臨床癥狀,使頸源性頭痛得到改善或治愈[9]。本法操作時雙手拇指直接作用于椎體病變節段,直接調整椎體間位置關系,而傳統頸椎旋轉扳法的手法應力則是通過多個鏈節的應力傳遞,間接作用在病變節段。本法避免了手法應力的多個鏈節傳遞,使應力作用更為精準而穩妥,這樣非病變節段不會承受額外的負荷,也就不會使無辜組織受到傷害,有效避免了傳統旋轉扳法具有的諸多潛在的不良反應;本法脊柱運動幅度僅為3°~5°,在正常生理活動范圍內可以有效避免頸椎內、外神經軟組織及血管的應力性損傷。

本研究以“筋骨整體觀”為理論依據,采用經筋手法結合頸椎微調手法治療頸源性頭痛,取得較好療效。該療法安全高效,值得臨床推廣應用。

[1]Sjaastad O, Fredriksen TA,Pfaffenrath V.Cervicogenic headache:diagnostic criteria.The Cervicogenic Headache International Study Group[J].Headache,1998, 38(6):442-445.

[2]Sjaastad O, Bakketeig LS.Prevalence of cervicogenic headache:Vaga study of headache epidemiology[J].Acta Neurol Scand,2008,117(3):173.

[3]周建敏,羅小蓉,鄒筱萌,等.高位頸神經后支源性頭痛的臨床特點和誤診分析[J].中國實用神經疾病雜志,2007,10(4):133-135.

[4]申小年,倪家驤.頸源性頭痛的研究進展[J].中國康復醫學雜志,2010,25(1):92-95.

[5]何生華.經筋理論在治療頸椎病中的作用探討[J].時珍國醫國藥,2005,16(3):181-182.

[6]Biondi DM.Cervicogenic headache:mechanisms, evaluation, and treatment strategies[J].J Am Osteopath Assoc,2000,100(9):7-14.

[7]Makofsky H W,Douris P,Goldstein,et al.The effect of the PostureJac on deep cervical flexor endurance:implications in the management of cervicogenic headache and mechanical neck pain[J].Cranio,2011,29(3):187-193.

[8]房敏,朱清廣,洪水棕.經筋在頸椎病發病中的生物力學作用[J].上海中醫藥大學學報,2009,23(5):4-6.

[9]丁海濤,唐學章.側臥交叉按壓微調法治療頸源性頭痛的臨床研究[J].中國骨傷,2015,28(8):722-726.

2015-12-11)