珍檔手稿里的抗日風云

——呂正操和他的冀中平原游擊戰

■黃德輝 張倩

珍檔手稿里的抗日風云

——呂正操和他的冀中平原游擊戰

■黃德輝張倩

上世紀60年代,由八一電影制片廠拍攝的故事片《地道戰》風靡一時、家喻戶曉,深受廣大觀眾的喜愛,成為中國幾代人揮之不去的時代記憶。提起地道戰,就不能不提起一個人——“冀中抗日戰神”呂正操。

呂正操,1905年1月4日生于遼寧省海城縣,1922 年參加東北軍,曾任張學良副官和秘書、東北軍團長。1926年隨張學良的第三、第四方面軍到北平后,開始接觸馬列主義。1937年5月秘密加入中國共產黨。此后歷任八路軍第三縱隊司令員兼冀中軍區司令員、晉綏軍區司令員、東北民主聯軍副總司令員兼東北鐵路總局局長。新中國成立后授予上將軍銜,榮獲一級獨立自由勛章、一級解放勛章、一級紅星功勛榮譽章。作為一名軍人和一代抗日名將,呂正操的成名之地是冀中平原,他率領冀中軍民在敵后抗日斗爭中,創造性地發明了地雷戰、地道戰、破襲戰等平原游擊戰法,為我黨建立冀中敵后抗日根據地立下了不朽的功勛。新中國成立以后被搬上銀幕和舞臺的《地雷戰》《地道戰》《平原游擊隊》以及《平原作戰》《敵后武工隊》等影響巨大的文藝作品,就是這一時期抗戰斗爭的最好注解。

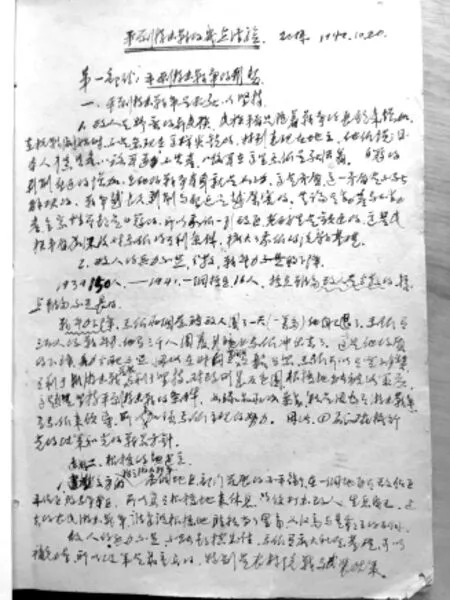

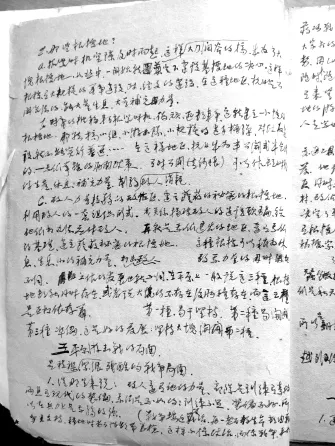

現河北省檔案館珍藏著由當時冀中司令員呂正操親筆撰寫的一篇軍事手稿——《平原游擊戰的幾點經驗》,這是一份研究在敵后抗日游擊戰爭中我軍戰略、戰術等重要軍事思想的檔案文獻,具有重要的史料收藏價值和學術研究價值,極其珍貴。今天,就讓我們透過開國上將呂正操將軍這泛黃的手稿,重新回味70多年前冀中平原血與火的崢嶸歲月。

冀中地區地處河北省的中部,因其地處平、津、石(家莊)、保(定)四大城市之間,為平津、平漢、津浦、石德(1940年修通)四條鐵路環繞,地理位置極其重要。同時,冀中平原土地肥沃,物產豐饒,號稱“華北糧倉”,是華北地區最為富庶的地方。1937年,“七七事變”發生,日本全面侵華。同年9 月,日軍占領保定,接著又攻占滄州、石家莊等地。僅僅3個多月的時間,冀中境內的鐵路沿線及主要城市皆淪于敵手。為了適應即將出現的全面抗戰形勢,中共中央和北方局決定,以中共平漢線省委為基礎,成立中共冀豫晉省委,領導平漢線北部鐵路兩側黨的組織,積蓄斗爭力量;同時,中共中央北方局指示在國民黨第53 軍130 師691 團(原屬東北軍)任團長的呂正操(共產黨員),待機留在敵后開展抗日游擊戰爭。1937年10月,呂正操在晉縣小樵鎮改編部隊,脫離國民黨部,成立人民自衛軍,舉起冀中抗戰義旗。不久,人民抗日自衛軍被納入晉察冀軍區領導,呂正操被任命為冀中軍區司令員、第三縱隊司令員、冀中公署主任。冀中根據地的創建由此開始,這是中共在平原地區的第一個根據地。

處于平、津、保腹地的冀中平原抗日根據地,像一把利劍插進日軍心臟,成為敵人的心腹大患,嚴重威脅著敵人在華北的戰略要點——北平、天津、石家莊、保定等大城市的統治。抗日期間,日本對冀中根據地先后發動了“掃蕩”、“蠶食”、“清剿”等行動,施行了臭名昭著的殺光、燒光、搶光的“三光政策”,嚴重破壞了我抗日軍民的抗日活動。冀中抗日根據地,成為全國抗日根據地中環境最殘酷,情況最復雜,斗爭最尖銳的地區之一。同時,6萬平方公里的冀中平原缺少天然屏障,是一塊名副其實的一望無際的大平原,全冀中不僅沒有一處山地,就連可以稱作丘陵的高地都沒有,敵人的坦克、汽車可以長驅直入,通行無阻,對我抗日軍民的活動極為不利。因此在這里開展游擊戰爭,比起山岳地區就更為艱難,這對于在冀中領導軍民抗日的呂正操而言,無疑是一個新課題,同時又是一個迫在眉睫、必須解決的新課題。

1937 年12 月下旬,晉察冀軍區召開政工會議,專題討論了在平原開展游擊戰爭的必要性、可能性和艱巨性的問題。聶榮臻司令員在會上發表了重要的意見,他講到:“開展敵后戰爭,老靠山是不行的,首先要靠人民群眾,只要有了人民群眾,不論是山地,還是平原,我們都可以牢牢地站住腳”。聶司令員的講話,使大家受到很大的啟發和教育。呂正操在會上也談了自己的看法:冀中區地處平津保三角地帶,在這里開展游擊戰爭,創建抗日根據地,較之在山區,雖然有一些不利的地形條件,但這里人口眾多,群眾基礎好,又有山區根據地作依托。日軍兵力不足,只有固守大城市和沿鐵路線上的城鎮,而各鄉村和鐵路線以外地區都處在我軍手中。只要我們依靠廣大人民群眾,正確執行黨的方針政策,冀中平原抗日游擊戰一定可以結出豐碩的成果。這樣,以呂正操為首的冀中部隊,在中共中央的正確領導下,依靠廣大冀中人民,克服了前所未有的重重困難,在千里大平原上燃起了抗日游擊戰爭的熊熊烈焰。

應該說,舉世矚目的冀中平原抗日游擊戰爭,是呂正操軍事生涯中最輝煌的篇章。他率領根據地人民,在游擊戰爭實踐中,創造了地道戰、地雷戰、麻雀戰、交通戰、破路填溝、拆城等平原游擊戰法,運用“三速”(速戰、速決、速轉移)、遠程奔襲、“院落戰”、“化裝襲擊”、“里應外合拿碉堡”等游擊戰術,將地形平坦的平原改造成冀中子弟兵攻守自如的游擊戰場,讓包括崗村寧次在內的那些在當時手握先進武器裝備、熟諳西方軍事理論的日本“名將”們,面對人民戰爭的汪洋大海一籌莫展。1941 年5 月 4 日,毛澤東親自為冀中部隊題詞,稱贊冀中軍區部隊是“堅持平原游擊戰的模范,堅持人民武裝斗爭的模范”。

冀中根據地軍民開展的平原游擊戰爭,主要包括有以下幾種具體的斗爭方式:

一是改造平原地形,同日軍展開交通戰。具體作法: 破城、拆樓,挖溝、毀路,目的是使敵軍難于在侵占的縣城和市鎮立足固守,使敵軍的機械化部隊(如:坦克、裝甲車、汽車、重炮)在我根據地內寸步難行。1938 年,呂正操率部用短短兩個多月的時間,一口氣拆毀了二十四座縣城的城墻;1940 年 8 月至 1941 年1 月的“百團大戰”,呂正操率冀中主力半年間破毀公路、鐵路兩千多華里,殲敵五千余人,使日寇封鎖冀中的點線政策遭到沉重打擊。

二是創造性地開展地道戰。冀中地區黨政領導,總結“隱蔽洞”的經驗,把“隱蔽洞”逐步發展為能攻能守的“地道”,并與麻雀戰、地雷戰配合起來,成為地方游擊隊、民兵以及廣大人民群眾最有效的對敵斗爭形式,它對堅持平原游擊戰爭發揮了巨大作用,這是冀中軍民的一項偉大創造。

三是利用平原水網葦塘隱蔽,與敵作戰。呂正操率領的冀中軍民充分利用了冀中平原第九軍分區白洋淀和第十軍分區大葦塘兩大片水網地區水路縱橫交錯、便于隱蔽的特點,先后建立了水上抗日游擊隊(即著名的“雁翎隊”),創造了水上游擊戰術,在戰斗中日軍的多艘船艇被擊沉炸毀,成百上千的敵人葬身魚腹。

呂正操不僅擅長指揮作戰、巧計殺敵,而且更善于及時總結戰斗經驗教訓,把實戰中摸索到的寶貴經驗上升到理論的高度,用于指導今后的戰爭實踐。1938年 11 月至 1941 年 10月,呂正操根據冀中根據地開展游擊戰的實踐,寫出了一系列論述平原游擊戰爭戰略戰術問題的文章,比如,珍藏于河北省檔案館、寫于1941年10月20日《平原游擊戰的幾點經驗》手稿,就是其中著名的一篇。在這篇文章中,呂正操詳細就平原游擊戰爭的形勢與局面,武裝斗爭的組織與領導,作戰指導的原則等問題進行了詳實分析,對冀中平原游擊戰的經驗作了初步總結,豐富和發展了中共敵后游擊戰爭的軍事理論。他認為,平原游擊戰爭的戰略方針,應該和全國抗戰戰略總方針是一致的,是長期的、持久的戰略方針;游擊戰爭是依靠群眾的大眾戰、民兵戰,群眾是最有力量,而且也是最可靠力量,沒有群眾,就沒有游擊戰爭;只有堅持抗日民族統一戰線,萬眾一心一致抗日,才能夠支持平原游擊戰,才能夠克服困難,爭取抗戰最后勝利。在談到戰術問題時,呂正操指出:平原抗日作戰基本是游擊戰,但必須向運動戰發展;交通斗爭是堅持平原游擊戰爭的主要斗爭形式,誰要忽視交通戰,在斗爭中,必然會自食其果。

呂正操的平原游擊戰的思想及其戰術原則,是呂正操及其戰友們從開展平原游擊戰爭的實踐經驗中總結出來的,也是呂正操個人心血的結晶。他把毛澤東關于游擊戰爭的基本原理在新的形勢下,靈活地運用于平原地區,創造性地總結、概括出了平原游擊戰的新理論,為抗日戰爭時期我黨我軍對平原游擊戰理論的探討做出了重大貢獻,鼓舞了當時人們堅持平原地區敵后抗戰的斗志,堅定了人們必勝的信念,使游擊戰從山地迅速擴大到了廣大平原地區,由此,使抗日的戰場更加廣闊,范圍也愈加廣泛。

(作者單位:河北科技大學馬克思主義學院 河北省檔案局)