長江三峽工程的地質構造環境及地球動力學演變分析

胡東生

湖南師范大學資源環境科學學院, 湖南長沙 410081

長江三峽工程的地質構造環境及地球動力學演變分析

胡東生

湖南師范大學資源環境科學學院, 湖南長沙 410081

根據衛星遙感影像特征和區域地質調查與地球應力分析的綜合材料, 運用遙感地質學和地球動力學及地質環境演變的分析方法, 對長江三峽工程的背景構造(區域構造)-巖塊構造(體域構造)-壩區構造(局域構造)進行了多層次的系統研究, 查清了地質構造環境演變過程及其變化規律, 發現了多級構造序次及多級構造應力場之間的相互轉變關系, 提出區域應力場與庫區荷載應力場和周邊采礦卸載應力場的共振效應,是對工程安全運行和長周期工程壽命的最大潛在威脅, 為大型工程優化管理和工程災害風險預防及國家建設合理決策等方面提供科學依據。

三峽工程地質構造環境; 構造域(區域-塊體-壩區)控制及轉化; 構造應力場共振效應; 工程管理和災害預防及決策

中國長江三峽工程(三斗坪壩址), 壩高185 m,控制流域面積180×106km2(上游100×106km2、下游80×106km2), 正常蓄水位175 m, 總庫容39.3×109m3,是當今世界引人矚目的人類大型工程之一, 也是我國歷史上首次由全國最高權力機構(全國人民代表大會)審議通過的國家大型重點工程。從中國民主先驅孫中山“建國方略——實業計劃”(1919年)提出設想延伸到新中國“全國人大”(1992年)審議通過直至攔江大壩建成正式蓄水(2003年)一直達到設計最高水位175 m (2010年)整整經歷了90余年, 在這個漫長的歷史時期“設想了70年, 調查了50年, 勘測了40年, 爭論了30年, 建設了10年, 考驗了10年, 也質疑了10年”, 足見長江三峽工程的宏偉龐大和錯綜復雜與重要戰略地位。

長江三峽工程令世人無限贊嘆感慨的同時, 這個國之重器的安全運行和工程效應等問題一直是全體國人心頭之上的懸天之劍。在最近數年的國際沖突危機和地區突發事件中也屢屢被提到受人掣肘的位置, 蓄水之后地質災害頻發險象環生, 工程安全隸屬千年大計, 系之國家命脈。在現代先進工程技術條件之下, 影響大壩工程安全的主要控制因素依然是地質構造環境, 現代地球科學理論認為, 地質過程在漫長的演化中存在漸變與突變的雙重性質特征, 漸變現象和突變現象在其歷史發展過程中都能夠形成致災能力, 而且這兩種地質現象也是能夠相互轉變的, 漸變現象積累到運動臨界點可以誘發突變過程, 突變現象暴發后能量消減轉入較為平靜的漸變過程。

本文基于地球衛星遙感監測分析與區域地質調查成果等方面的綜合研究, 討論長江三峽工程的地質構造環境及地球動力學演化等問題, 為工程健康安全運行和避免重大災害風險及良性工程效應轉化提供新的科學基礎依據(圖1)。

圖1 長江三峽工程的地球衛星遙感影像(2009-03-14)Fig. 1 Earth satellite remote sensing image of the Yangtze Gorges engineering (2009-03-14)

1 區域地質構造演變

根據中國大地構造位置(劉光鼎, 2007)的分布狀態及演化關系, 長江三峽工程的區域構造環境處于大巴山構造弧—方斗山構造弧—黃陵構造結等相互聯合的特殊部位, 這個區域是中國大陸構造環境最為復雜的地區之一, 其范圍涉及到四川盆地東部—陜南川北山地—渝東鄂西山地及其發育其中的川江(長江在四川盆地之間的江段)—峽江(長江在川渝鄂峽谷之間的江段)等水系流網。

本地區的區域構造環境呈現為發育歷史悠久和分布范圍廣大的復雜的聯合構造型式(李四光, 1996),其構造變形形跡展布跡象表明具有復雜多重地質邊界的“弧形聯合構造”的特征(樂光禹等, 1986), 從區域地質演化歷史判明該地區地殼結構具有流變學“立交橋”式三維空間格架(張國偉等, 1996; 吳樹仁等,2006), 也被地球物理探測(重力、電測等)資料證實,基底構造呈南北向展布, 淺層構造呈東西向展布, 組成了獨立發育及發展演化的巖石圈地體構造式樣(中科院地質所, 1974; 常印佛等, 1996)。

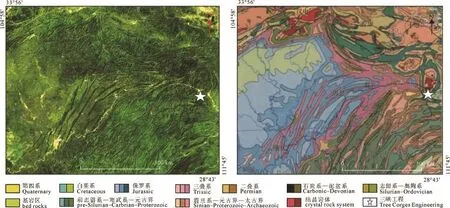

圖2 長江三峽工程區域地質及衛星遙感影像Fig. 2 Regional geology and earth satellite remote sensing image of the Yangtze Gorges EngineeringA-區域構造環境的地球衛星遙感影像(2001年8月); B-區域地質構造分布圖A-satellite remote sensing image (August, 2001) of region structure environment; B-distribution curve of geological structure of the region

這個地體的基底是在太古代—元古代古構造運動(晉寧期)形成的古地臺—陸核(中國科學院院地質研究所, 1974), 其后經歷了古生代(加里東期—華力西期)—中生代(燕山期)—新生代(喜馬拉雅山期)的多期地殼構造運動的影響, 由地槽轉化到準地臺并出現陸緣活化等(熊成云等, 2004)長期演化形成了復雜的構造域, 隸屬于中國大陸江南地體構造(常印佛等, 1996)的一部分。

1.1 區域構造格架

根據地球衛星遙感影像解譯和綜合地質調查資料的分析成果, 這一地區的區域構造型式的基本格架由4部分組成: (1)北東部陜南川北弧形構造帶; (2)南西部渝東鄂西弧形構造帶; (3)西部四川盆地東部線形構造帶; (4)東部鄂西環形構造結。區域構造的這4部分構造組分的物質組成不一和孕育時間各異及走向有別, 但在多重地質邊界條件下出現相互影響的構造域及其應力場, 組成一個具有成因聯系的統一的復雜聯合構造體系(圖2)。

(1)北東部陜南川北弧形構造帶

由大巴山斷裂褶皺帶組成, 西接米倉山斷裂褶皺帶, 東連神農架斷塊及黃陵廟斷塊, 北以漢水為界與秦嶺山地毗鄰, 南與四川盆地接壤。呈現為向南西方向突出的弧形構造形跡, 地層建造為寒武紀及前寒武紀高變質流變變形巖系, 褶皺緊閉, 斷裂發育, 巖漿活動劇烈, 出現多重弧形褶皺-斷裂組合的構造系統。

(2)南西部渝東鄂西弧形構造帶

由方斗山斷裂褶皺帶組成, 南接大婁山, 北連黃陵廟斷塊, 東以澧水為界與武陵山毗鄰, 西沿峽江為界與渝東山地接壤。呈現為向北西方向突出的弧形構造形跡, 地層建造為古生代中變質塑變變形巖系, 褶皺發育, 斷裂次之, 無大規模巖漿活動,出現多重箱狀褶曲伴生線性斷裂的構造系統。

(3)西部四川盆地東部線形構造帶

由華鎣山—明月山斷裂褶皺帶組成, 向北延展到宣漢盆地, 往南延伸至瀘州長江谷地。呈現為北北東—北東向的線性構造形跡, 地層建造為中生代低變質塑變變形巖系-未變質脆性變形巖系。線性構造形跡在內側(東側)由北北東方向轉向北東方向, 表現為多重梳狀褶曲及線性斷裂的構造系統; 在外側(西側)其延展方向為北北東向, 表現為階梯狀的斷陷構造系統, 其斷陷中心沿渠江谷地展布。

(4)東部鄂西環形構造結

由神農架斷塊和黃陵廟斷塊組成, 神農架斷塊為近東西(S75°—80°W)向展布, 黃陵廟斷塊為近南北(S5°—10°W)向展布, 二者相交為75°~80°, 總體呈現為向南西(S55°W)方向開口的喇叭狀。地層建造為寒武紀包絡的前震旦紀高變質流變變形巖系,呈圈閉狀的多重環形構造型式, 黃陵廟斷塊其中心發育重熔性侵入巖體及混合巖體(中國科學院院地質研究所, 1974; 常印佛等, 1996; 熊成云等, 2004),褶皺緊閉破裂繁密; 神農架斷塊主要由碎屑-碳酸鹽巖系組成夾雜多期火山巖系(蔡雄威, 2006; 甘金水, 1996; 秦正永等, 1988; 胡寧, 1997), 褶皺舒緩破裂發育。神農架斷塊與黃陵廟斷塊在寒武紀以前為同一個較大的地質塊體其總軸方向為南西向展布,在寒武紀末期沿中軸(S55°W)分裂成為兩個單獨的構造塊體。

1.2 區域構造演化

(1)區域地層構造層

根據中國大地構造位置(中國科學院地質研究所, 1974)、區域地質調查(常印佛等, 1996)與遙感地質解譯的成果, 本地區地質歷史演化(中國地質科學院, 1972)過程中發育4個完善的構造層, 由早期到晚期依次展布如下。

I期構造層: 包括Ar-Pt及AnZ-Z地層(中國地質科學院, 1972), 主要受晉寧運動的影響是中國古陸的形成發育時期(中國科學院地質研究所, 1974;常印佛等, 1996), 出現了以神農架—黃陵廟為中心的江南古陸, 是一套元古代—太古代的陸緣-淺海建造, 其北部較新、南部較老, 北部神農架地塊較完整, 南部黃陵廟地塊殘存古老陸核(太古代)的碎片, 經歷晉寧構造運動及古構造變動形成黃陵廟(中國科學院地質研究所, 1974; 熊成云等, 2004)二元結構的變質核雜巖系和神農架穹隆構造碳酸鹽沉積及火山巖(蔡雄威, 2006; 甘金水, 1996; 秦正永等,1988; 胡寧, 1997)淺變質巖系。

II期構造層: 包括∈-O-S-D-C-P地層(中國地質科學院, 1972), 早古生代以海浸-海退地層旋回為主,晚古生代以海陸交互相地層為主, 其間經歷加里東—華力西等構造運動的影響, 地質構造環境由地槽向準地臺轉化(熊成云等, 2004)。

III期構造層: 包括T-J-K地層(中國地質科學院,1972), 這一時期結束中國南海北陸的局面, 使中國南北陸地連成一片, 主要地層逐漸由海相、海陸交互相轉變為陸相建造, 受燕山構造運動的影響發生陸緣活化(熊成云等, 2004)現象, 最終完成中國大陸的造貌運動。

IV期構造層: 包括R-Q地層(中國地質科學院,1972), 這一期間表現為區域地層地質景觀的侵蝕作用強化, 僅在山間峽谷和河流谷地及低洼盆地有堆積作用的發生, 受喜馬拉雅構造運動的影響, 本區域內處于隆升作用持續發展過程之中(向芳等,2009)。

(2)區域構造旋回程式:

區域地質構造層的形成受構造運動及構造演化周期的控制, 在其地質演化歷史中表現為構造旋回的發展程式: I期構造層主要表現古構造運動的影響, 以晉寧構造旋回為代表, 奠定了這一地區地殼地質結構的基本格架過程; II期構造層主要表現加里東—華力西構造運動的影響, 以加里東—華力西構造旋回為代表, 呈現了這一地區地殼物質轉換及地體加積發展的演化過程; III期構造層主要表現燕山運動的影響, 以燕山構造旋回為代表, 反映了這一地區大地構造疊加及多重地質邊界的相互影響過程; IV期構造層主要表現喜馬拉雅構造運動的影響, 以喜山(喜馬拉雅)構造旋回為代表, 表現了這一地區新構造時期的動態變化及演化趨向過程。

(3)區域構造演化過程:

太古代—元古代遭受晉寧構造旋回的影響。區域地質調查(熊成云等, 2004; 孫煥章, 1985; 羅志立等, 1980)資料表明, 本區最早的地層年齡為3 290 Ma, 為一套中基性-中酸性的火山巖建造, 表明早期地體巖石建造是以地幔上涌巖漿增積作用為主, 是構成早期陸核的主體, 組成了華夏古海洋中南方古島弧的一部分。繼之隨著全球氣候的變化發生“雪球地球”事件(Holffrman et al., 1998)的影響,根據同時期地層沉積δ13C和δ18O的測定(陳孝紅等, 2003)中國南方發生冰期活動, 出現冷干的氣候環境, 后來氣候回春經歷晉寧運動末期華夏古海洋板塊出現東西向對沖, 南方古陸發生裂解并形成近南北向展布的古構造格架。

古生代遭受加里東—華力西構造旋回的影響。晉寧運動在元古代末期結束了中國大陸的泛地槽環境, 從古生代初期開始發生轉化到準地臺環境。早古生代經歷了華夏淺海的多次的海浸-海退的影響(汪嘯風等, 1999; 丁道桂等, 2007), 晚古生代華夏陸地不斷擴大并有局部海浸發生(中國地質科學院,1972; 丁道桂等, 2007), 受加里東—華力西運動的影響江南陸殼抬升線性構造發育, 區域構造主軸線沿南西方向展布。

中生代遭受燕山構造旋回的影響。古生代加里東—華里西構造旋回結束后, 研究區尚處于陸塊及邊緣海相間展布的環境。受燕山運動的影響(熊成云等, 2004; 中國地質科學院, 1972), 中生代早期南方邊緣海(古特提斯海)逐漸退出, 中生代后期南方大陸脫離海水的影響廣泛發育陸相沉積, 構造變形強烈, 區域構造主軸線轉向近東西向展布。

新生代遭受喜山構造旋回的影響。研究區新生代總體處于抬升剝蝕的變形階段(向芳等, 2009), 其構造變形的主軸方向繼承燕山運動的影響保持東西向展布(馬宗晉等, 2006)。

1.3 區域構造動力學

基礎地質調查與遙感影像解譯和區域構造分析的成果一致表明, 本研究區大地構造演化過程中出現幾次重大的轉換時期, 不同的轉換時期發育不同規模的構造旋回, 即從晉寧構造旋回—加里東—華里西構造旋回—燕山構造旋回—喜山構造旋回等逐次發生轉化, 每一個構造時期都有不同的地質構造應力場和地球動力學機制。

在太古代—元古代陸核島弧形成時期, 這一時期地殼處于膨脹階段海洋發育, 受地球運動軌道及地球自轉離心力的驅動海洋板塊發生東西向匯聚運動, 形成南北向的島弧帶及地幔柱增生體組成的陸核地帶(謝竇克等, 1997), 奠定了華夏古海洋中漂移的揚子陸核的基礎; 繼后區域構造運動的產生使得陸核增生和擴大形成南方古陸, 當時南方古陸整體的長軸方向可能沿著近東西向展布, 至晉寧運動末期南方古陸發生裂解在區內形成神農架—黃陵廟古陸碎塊, 其長軸方向呈北西方向展布。

在古生代隨著太平洋板塊和歐洲板塊對華夏陸塊的相向運動, 華夏地槽回返和地殼抬升等活動加劇, 構造垂直振蕩也比較頻繁導致形成神農架—黃陵廟古陸的分解(加里東運動); 由于地質邊界條件的改變, 至古生代末期沿南西方向發生大規模擠壓作用, 形成古生代地層的強烈褶皺(華力西運動)及古地塊的裂解出現神農架斷塊與黃陵廟斷塊。構造驅動力主要來自華南地塊和康滇地軸對中央地塊的相向(北西—南東向)擠壓, 在全球構造應力場上來源于太平洋(菲律賓)板塊斜向(北西向)對中國大陸的對沖和擠壓作用。

在中生代隨著古特提斯海由北向南的退縮, 龍門山以西的華西地塊也露出水面, 研究區陸相沉積盆地發育, 并出現完善的盆-山構造系統, 以四川盆地為中心, 其北西方向為龍門山隆起帶, 其北東方向為秦嶺隆起帶, 其南東方向為雪峰山隆起帶, 至中生代末期經歷燕山運動最后完成區內復雜的三角狀弧形聯合構造體系(圖3)。三角狀弧形聯合構造體系的地質構造邊界由龍門山—秦嶺—雪峰山等古生代隆起帶所構成, 在應力傳遞過程中由于三個主應力方向的相互匹配和適應調整, 北西方向邊界由早期的龍門山一帶適應性調整到晚期的川中盆地南江—蓬溪—內江—宜賓等一線其應力方向基本保持不變, 北東方向秦嶺一帶以其南部大巴山古生代褶皺帶一線為邊界, 南東方向雪峰山一帶以川東渝北山地古生代褶皺帶為邊界, 后二者應力作用方向基本未有改變。這個三角弧形聯合構造的中和線以宣漢盆地(白堊紀)為中心, 其北西方向(秦嶺與川中)和南西方向(雪峰山與川中)呈閉合的中和線特征, 其近東西方向(秦嶺與雪峰山)呈半封閉和半開放的狹窄的帶狀特征, 由其中心向東依次發育宣漢盆地(白堊紀)—平皋盆地(晚侏羅紀)—秭歸盆地(早侏羅紀)。北東方向(秦嶺)與南東方向(雪峰山)主應力聯合的中和線呈為宣漢盆地(白堊紀)—平皋盆地(晚侏羅紀)—秭歸盆地(早侏羅紀)帶狀特征, 顯然與黃陵廟斷塊作為二者主應力所夾持的砥柱作用有關,而且說明三角狀弧形聯合構造的發育是由邊部向中心逐步發展的。

在新生代區域構造應力場有繼承早期構造(燕山運動)特點之外, 遭受喜山運動的影響研究區呈現緩慢抬升現象整體處于侵蝕剝蝕階段(向芳等,2009)。根據地球定位系統(GPS)(李延興等, 2003)和衛星重力場(黃培華等, 1982)的分析資料, 研究區現代構造應力場主要受到西部和東部兩種不同的作用力的影響, 西部受到青藏板塊向東擴展滑脫作用力的影響在區內表現為南東方向分布, 東部受到太平洋板塊向西俯沖作用力的影響在區內表現為近北西方向分布。

圖3 長江三峽工程區域構造應力場及構造期次演化Fig. 3 The regional structural stress fields and structural sequence evolvement in the Yangtze Gorges Engineering

2 工程塊體地質構造動力學

三峽工程處于黃陵廟斷塊的南部, 黃陵廟斷塊在區域構造位置中屬于次一級構造單元(圖4), 是一種相對獨立的工程塊體范圍——體域構造應力場范圍。黃陵廟斷塊在中國大地構造單元中一般習慣稱為“黃陵穹窿”或“黃陵背斜”, 總體呈圈閉的橢圓狀, 長軸為南北向展布約123 km, 短軸為東西向展布約75 km。其核部地層為震旦紀及前震旦紀(元古代—太古代)的變質核雜巖系, 其翼部地層為早古生代(∈-O-S)復理石式巖系, 其外圍局部有晚古生代(D-C-P)海陸交互相地層分布和中生代—新生代陸相地層的零星分布, 呈現為翼部較窄陡、核部較寬平的拱箱狀的褶皺構造, 故亦稱黃陵穹窿或黃陵背斜。

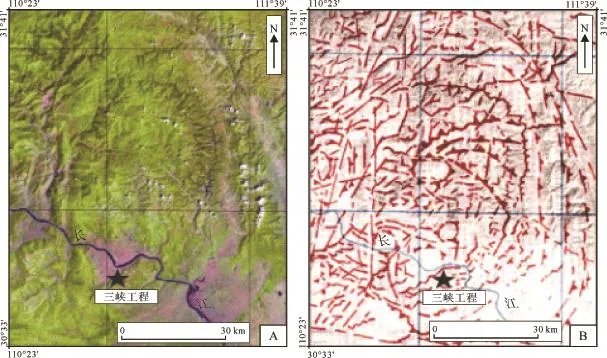

圖4 黃陵斷塊區域演化(遙感影像-構造解譯)Fig. 4 Regional evolution of the Huangling break mass ( the geological investigation-remote sensing image-structure translation)A-美國landsat-7TM遙感影像(N-49-30-2000); B-黃陵斷塊構造遙感解釋譯A-remote sensing image (N-49-30-2000) of U.S. Landsat-7TM; B-remote sensing expounding for the fault block structure of Huangling

近年來對于這一特殊構造單元的形成時代爭議較多, 從晚元古代(熊成云等, 2004), 到古生代—中生代(張或丹, 1986), 直至新生代(葛肖虹等,2010)的論述都有, 主要是對黃陵廟斷塊的發育、定型及發展、改造的階段性的定位認識不同。從另一個意義而言也說明了黃陵廟斷塊作為相對獨立的次一級的構造單元的重要性, 而且對其所包容的大型工程的穩定及安全性而言這一構造單元的構造型式和運動圖像是至關重要的(梅應堂,1992)。區域構造演化程式的分析表明, 黃陵廟斷塊的發育階段在晉寧構造旋回時期是江南古陸的一部分, 其定型階段在加里東—華力西構造旋回時期是由較完整的神農架—黃陵廟古陸塊體分裂而來成為獨立的一個微地塊(加里東構造旋回)并形成較完善的穹隆狀背斜(華力西構造旋回)構造單元, 其發展階段在燕山構造旋回時期作為川東—渝北—鄂西三角弧形聯合構造的砥柱發生進一步的變形, 并且卷入到了淮陽山字形構造的西翼反射弧及砥柱結構之中, 其改造階段則處于喜山構造旋回時期發育侵蝕及次生堆積是構造強烈變形的地帶。

由于黃陵廟斷塊的長期發育和復雜演化其構造變形非常劇烈, 其外圍由多重圈閉的橢環狀壓性斷裂構造所組成, 西部邊界由北北東向的直線性斷裂穿過并與秭歸向斜構造相分隔, 其內緣發育圈閉(半圈閉)的圓環狀張性斷裂構造, 在中央地段以梅坪地區為砥柱形成一個完善的旋扭構造并在其南部發育幾個小型圓環構造, 三峽工程正處于其南緣小型圓環構造的邊緣地帶。

根據巖石變形力學(Somerton, 1970)和構造動力學(Sitter, 1964)的綜合分析, 黃陵廟斷塊屬于穹窿式背斜構造型式, 在起初形成時期產生了外圍及兩翼壓性封閉狀橢環性斷裂, 由于其核部較平緩寬闊并以圈閉(半圈閉)狀的張性圓環性斷裂為界, 這條圈閉(半圈閉)狀的張性圓環性斷裂是穹窿式背斜由兩翼向核部的轉換邊界, 受到巖塊結構應力分布狀態的影響其兩翼擠壓而其核部拉張, 其核部巖塊在內部調整及其后的構造運動的影響下發育旋扭構造; 依據旋扭構造的旋臂(4條)呈現張扭性結構的特征表示核部巖塊運動方向為逆時針旋轉。在核部巖塊旋轉(逆時針)的過程中, 由于巖塊的早期破碎使得其內部產生多個質量中心, 形成了以梅坪地區為中心砥柱形成較大規模的旋扭構造(圖4), 并在其南部形成多個(至少約有6個)較小的旋扭構造(圓環形構造)。

3 壩區地質構造破裂網絡

壩區工程構筑部位是與地球物質相連接的復合體, 在地質構造級別中隸屬于局域構造范圍。三峽工程壩區處于長江峽江西陵峽地段“V”型江段是一個小型構造侵蝕盆地, 屬于黃陵廟斷塊的中南部, 其大壩上下游及主庫區的基巖巖石為混合巖化斜長花崗巖(熊成云等, 2004)。在大壩工程地基揭露開挖地表以下70~80 m深度仍發育緊閉狀的巖石構造裂隙(肖詩榮, 2002), 這種巖體淺層構造裂隙的形成主要遭受黃陵廟地塊及內部巖塊調整的應力過程的影響。

在以往的地質工程實踐中,三峽工程壩體地段的主流認識認為尚處于巖體(黃陵背斜)整塊穩定結構上, 對現今構造應力場的分析也是建立在這個基礎之上,并構建出來多種巖塊穩定假說(李細光等,2006)以“雙力偶”、“純剪切”、“壓力影”模型等為主; 對壩區斷裂(楊森楠等, 1996)的分析也是建立在這個基礎上的, 并且認為處于張性應力場的影響之中(李細光等, 2006)。

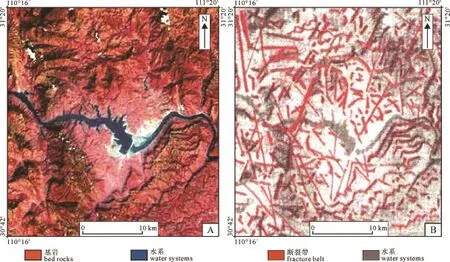

根據地球衛星遙感影像的多時相多層次篩選分析, 選定法國Spot-5衛星遙感影像的進行精細解譯, 發現 長江三峽壩區地段巖塊的斷裂構造網絡由圓環狀斷裂和交叉狀斷裂所組成, 主要成分有直線型的壓扭及扭性破裂面、弧形及圓環形的旋扭及壓扭性破裂面、鋸齒及折線狀的張扭及張性拉伸破裂面(圖5)。根據壩區地段斷裂構造巖中發育的同期石英-方解石巖脈的包體測溫分析, 巖脈溫度數值為99~200℃(李江風等, 1998), 在自然地質作用過程中屬于低溫環境, 表明壩區斷裂構造是在低溫地質條件下形成的, 工程地基揭露也證實壩區斷裂構造多數為巖石淺層構造(圖5)。從工程巖體整體結構分析而言, 壩區巖塊地段不是孤立的巖塊運動, 應屬于黃陵廟斷塊中央塊體運動的一部分, 亦即黃陵背斜核部巖塊運動的一部分。

根據遙感地質分析資料和應力連續介質傳遞原理的綜合研究, 黃陵廟斷塊的中央巖塊在穹隆式背斜的隆升斷裂和內部應力調整過程中, 最先圍繞著中心較大巖塊以梅坪地區為樞紐(砥柱)形成逆時針張扭型旋轉構造, 在其南部由于地質邊界條件的改變出現多個較小的巖塊相繼發生轉動形成環狀構造, 壩區地段南岸存在2個環狀構造、北岸存在2~3個環狀構造, 由于后期構造的改造均被交叉斷裂所切割使得巖塊支離破碎, 而且廣泛發育共軛狀剪切破裂裂隙(索書田等, 2000), 并經長期流水侵蝕作用最終形成不規則菱形盆地。這些大小不同的旋轉構造在形成發展和活動過程中, 具有聯動運動及應力連續傳遞的特點, 由黃陵背斜長軸呈南北向展布標示其形成時則遭受東西向主應力作用, 在其內部巖塊調整時外圍應力出現松弛并發生逆時針旋轉, 這種次級應力作用是由區域應力場所派生的, 巖塊調整形成的旋轉構造系列受到梁彎曲應力分布中和面的控制僅發育在巖層上部和淺部, 結合工程開挖地基的裂隙分布資料推測其影響深度可能要達到100~200 m。

圖5 三峽大壩庫區遙感影像構造解譯Fig. 5 The remote sensing image structural explain translation in the reservoir area of Yangtze Gorges EngineeringA-三峽大壩庫區法國SP-5遙感影像(2007-02-25); B-三峽大壩庫區構造遙感解譯圖A-SP-5 remote sensing image(2007-02-25) of France in the Gorges Dig Dam reservoir area;B-remote sensing solution of the reservoir area structure in Gorges Dig Dam

現代應力的長期監測(杜瑞林等, 2004; 李延興等, 2004)分析表明, 三峽工程庫區及黃陵廟斷塊的現代構造應力場主應力方向為近東西向(北東東—南西西)延展。利用衛星熱紅外技術提取的地殼熱應力(強祖基等, 2009)狀態表明, 在四川盆地及外圍地帶存在環狀應力場及雙核熱旋扭運動結構, 根據其結構方式內旋為順時針、外旋為逆時針其整體作用方式為左旋運動。依照地殼熱應力環狀旋扭場的分布其長軸方向為北東方向, 意味著其主應力方向應為北西—南東方向展布, 即地塊驅動力來源為青藏高原—西伯利亞板塊(北西向)與太平洋(菲律賓)板塊(南東向)的對沖擠壓作用, 依據應力分解在黃陵廟斷塊一帶則發育近南北向的左旋扭動(半弧形)運動。根據這種地殼應力狀態的結果, 長江三峽工程庫區及黃陵廟斷塊所處的大地構造應力場為北西—南東向、其區域構造應力場為近南北向展布的左旋扭動(半弧形)作用, 其工程壩區則處于近北北東—南南西方向展布的剪切作用之下。

4 大地構造環境演變過程

大地構造演化歷史及地殼構造應力場分析的研究成果說明, 長江三峽工程所處的地質構造環境是非常復雜的, 根據地質歷史構造演化序次及其發展過程階段性可以將其劃分為如下程式: 一級構造域(背景構造即區域構造), 二級構造域(塊體構造即體域構造), 三級構造域(壩區構造即局域構造); 在大地構造應力場演變過程中這些級別不同的構造域是逐次轉變、逐次控制和逐次影響的。

一級構造域: 即背景構造域(亦稱區域構造域),表現為川陜渝鄂三角狀弧形聯合構造, 其發育、形成及演化歷史悠久, 從太古代—元古代的古地塊形成(晉寧運動)到古生代的地槽回返轉向準地臺形成南西方向的褶皺系(加里東運動—華力西運動)直至中生代的陸緣活化形成復雜的三角狀弧形聯合構造系(燕山運動), 最后在新生代新構造運動時期(喜山運動)處于改造及剝蝕狀態。

二級構造域: 即塊體構造域或斷塊構造域(亦稱體域構造域), 亦即黃陵廟斷塊構造, 其構造基本型式則表現為復雜的構造結, 由古老的地塊(太古代—元古代)經歷了長期的構造變形承擔著區域構造域的變動樞紐(古生代)和雙重砥柱(中生代)的作用, 并具有相對清晰獨立的地質邊界, 其邊部及翼部為緊閉的橢圓弧形斷裂構造, 其中部及核部為多重旋扭構造, 其運動方式和活動規律對大壩工程結構影響非常大。

三級構造域: 即壩區構造域(亦稱局域構造域),是黃陵廟斷塊的中部及核部多重旋扭構造的一部分,是中生代(燕山運動)以來形成及發育的, 工程壩區及庫區的北岸由2~3個環狀構造組成、南岸由2個環狀構造組成, 其間又有交叉構造(斷裂及裂隙)的發育, 它們的形成和活動受斷塊中心梅坪旋扭構造的控制, 在新構造運動(喜山運動)中處于活躍時期,它在現代應力場中積累和發展是極其重要的。特別引起注意的是, 長江三峽壩基方向正處于一組北北東向斷裂的延伸方向, 它的活動性對大壩的安全性的影響是非常重要的。

在地球構造應力場(謝富仁等, 2003)的分布狀態上, 不同級次的構造域處于逐次控制及影響的相互關系之中。一級構造域川陜渝鄂三角狀弧形聯合構造反映中國大陸中央地帶的受力狀態, 主應力分別為龍門山、秦嶺、雪峰山等一線的相向擠壓作用,其驅動力方向來自印度板塊、西伯利亞板塊、太平洋板塊對中國大陸的“品”字型受力結構。二級構造域黃陵廟斷塊構造是一級構造域應力場的派生構造, 是川陜渝鄂三角狀弧形聯合構造中的構造結及砥柱構造, 即具有區域構造的特征又有斷塊構造的特點, 其外圍及翼部構造受區域應力場的影響, 而中央及核部構造則受派生應力場的影響, 這兩者之間處于再次或依次驅動的關系。三級構造域壩區環狀及交叉構造是黃陵廟斷塊中央及核部構造的一部分, 其實質由黃陵斷塊內部的應力松弛及張力驅動之下引發的巖塊調整而產生的旋轉應力作用, 是由梅坪旋扭構造為中心的左旋應力作用下產生的多重轉動構造, 具有聯動和消減的相關成因聯系。

上述三個級次的構造域代表三次逐次控制的應力驅動關系, 也是全球應力場在構造地質邊界條件下發生逐次轉變的過程。根據第四紀以來(近300 Ma)的地極遷移路線編制的全球切變應力網絡(阿德里安·夏德格, 1977), 中國大陸的主應力方向處于近東西向或北西—南東向延伸, 這種關系也在四川龍門山汶川大地震(2008-05-12 M8.0級)的震前地殼熱應力傳遞過程(強祖基等, 2009)中得到證實。長江三峽工程的構造域在現代應力場作用的表現及變化是值得進行長期監控的。

5 討論與結語

長江三峽工程大壩蓄水以后庫區地球質量大幅增加可以產生人工附加應力場, 它對一級構造域即區域構造應力場的影響作用甚微, 但對二級構造域即黃陵廟斷塊應力場的影響是明顯的也許長期作用將改變巖塊質量中心的變化, 特別注意地對三級構造域即壩區構造應力場的影響是強烈的有可能誘發或強化巖塊旋轉應力作用。壩區多重環狀構造的活動受中心巖塊梅坪旋扭構造的聯動控制, 意味著人工附加應力場只有長期積累(數十年至幾百年)才能夠引起壩區構造的顯著活動。同時長江三峽工程周邊地區采礦誘發地震(胡毓良等, 1998)的發生比較頻繁而且都是超淺源地震(震中深度約為1 km以下), 這是又一個人工附加應力場并且是更加危險的人類構造應力作用。這些人工附加應力場及其活動性對工程蓄水和壩區安全及穩定運行是最大的潛在威脅。

根據全球地震斷裂面解(阿德里安·夏德格,1977)的統計資料, 中國大陸發生的淺源(<140 km)地震中, 壓力地震為23.9%, 張力地震為6.5%, 不規則(扭力)地震為69.6%; 其發生的深源(>140 km)地震中, 壓力地震為33.3%, 張力地震為33.3%, 不規則(扭力)地震為33.3%。中國大陸尚未發生震源深度超過140 km的地震, 屬于大陸板塊的板內地震活動(鄧啟東等, 2003), 以不規則(扭力)及壓力地震為主, 這與中國大陸所處的全球應力場的分布狀態是相一致的。按這種觀測及結果分析目前長江三峽工程的應力場狀態, 庫區荷重人工附加應力場隸屬于壓力應力場對區域應力場具有疊加作用, 周邊采礦卸載人工附加應力場隸屬于張力應力場對區域應力場具有誘變及激發作用, 由于與區域主應力的方向不一致, 并不存在簡單的物理消減關系。如果這三個應力場——區域應力場、庫區荷重人工附加應力場、周邊采礦卸載人工附加應力場, 同步活動可以產生共振效應便能夠形成較大的地震活動和劇烈的破壞作用。根據過去區域地震活動<M6.5級(孫葉等, 1996; 李坪等, 2004)和破壞烈度為VI度(李興唐, 1991)的背景分析, 應力場共振效應誘發的地震活動及發展趨向可能得到較大的增強, 經初步計算其震級可能達到7~8級和其破壞烈度可能達到X~XII度, 這是工程管理及國家決策等部門不能不慎重考慮的問題。

值得注意的是壩區應力的積累及發展引起的地質災害鏈效應的影響, 尤其是庫區荷重人工附加應力場和周邊采礦卸載人工附加應力場的激變影響,二者既可以單獨嬗變, 也可以聯動運行。任何一種災害事件都有可能激發區域應力場的臨界閥值而產生共振效應, 對這種事件的防御和避險不能存在僥幸和輕視, 應極力消除激發和嬗變的地質邊界條件,清除庫區表層作用的影響徹底杜絕滑坡、崩岸、泥石流等事件, 消除外圍人工作用的影響防止開礦采空塌陷事件的發生等, 研發局部消減巖石應力高(應力集中)的實驗技術。三管齊下從表層作用-淺部作用-基巖作用及其相互影響進行應力場的轉化,削弱及消除區域構造應力場共振效應產生的激發因素, 將工程安全風險降至最低范疇讓其永續為人類造福。

利用遙感地質學原理及其地球動力學分析對大型工程進行地質構造環境的系統研究, 隸屬于跨學科的新興邊緣科學研究, 也是科技界長期開拓探索和為國家建設服務的有力舉措, 這個路程還非常漫長尚有無數艱難險阻等待克服, 科技工作者擔負國家振興責任和抱定世上無難事只要肯登攀的決心,也將繼續針對國家大型重點工程做出進一步的追蹤關注和深入研究。

Acknowledgements:

This study was supported by the State Key laboratoty of Continental Dynamics of Northwest University (No. DL2006001), and Key Subject Building Project of Hunan Province (No. ZRDL01101).

阿德里安·夏德格. 1977. 地球動力學原理[M]. 北京: 科學出版社.

蔡雄威. 2006. 鄂西“神農架式鐵礦”地質特征及找礦方向[J]. 資源環境與工程, 20(5): 509-512, 547

陳孝紅, 李華芹, 陳立德. 2003. 三峽地區震旦系碳酸鹽巖碳氧同位素特征[J]. 地質論評, 49(1): 66-73.

常印佛, 董樹文, 黃德志. 1996. 論中-下揚子“一蓋多底”格局與演化[J]. 火山地質與礦產, 17(1-2): 1-15.

丁道桂, 劉光祥, 呂俊祥. 2007. 揚子板塊海相中古生界盆地的遞進變形改造[J]. 地質通報, 26(9): 1178-1188.

鄧起東, 張培震, 冉勇康. 2003. 中國活動構造與地震活動[J].地學前緣, 10(S): 66-73.

杜瑞林, 邢燦飛, 伍中華. 2004. 長江三峽庫區地陣地形變監測研究[J]. 大地測量與地球動力學, 24(2): 23-29.

甘金木. 1999. 鄂西神農架運動和花山運動的再研究[J]. 華南地質與礦產, (2): 47-52.

葛肖虹, 王敏沛, 劉俊來. 2010. 重新厘定“四川運動”于青藏高原初始隆升的時代、背景: 黃陵背斜構造形成的啟示[J].地學前緣, 17(4): 208-217.

胡寧. 1997. 鄂西神農架地區中元古界石槽河組巖石特征及沉積環境[J]. 華南地質與礦產, (2): 54-61.

胡毓良, 楊清源, 陳獻程. 1998. 長江三峽工程地區的采礦誘發地震[J]. 地震地質, 20(4): 349-360.

黃培華, 傅容珊. 1982. 應用衛星重力場數據研究全球巖石層下地幔流應力場[J]. 中國科學技術大學學報, 12(2): 98-104.

樂光禹, 杜思清. 1986. 應力疊加和聯合構造[J]. 中國科學(B輯), (8): 867-877.

李江風, 楊森楠, 韋必則. 1998. 長江三峽工程壩區線性構造及斷裂系統研究[J]. 國土資源遙感, (3): 4-9.

李坪, 李愿軍. 2004. 長江三峽壩區地殼穩定性研究[J]. 中國工程科學, 6(6): 26-34.

李四光. 1996. 李四光全集(第五卷), 地質力學(2)[M]. 武漢: 湖北人民出版社.

李細光, 姚運生, 曾佐勛. 2006. 三峽庫首區現今構造應力場的形成機制分析[J]. 地質力學學報, 12(2):174-181.

李興唐. 1991. 長江三峽水電站壩址區斷裂新活動年齡及地殼穩定性[J]. 地質科學, (2):111-119.

李延興, 楊國華、李智. 2003. 中國大陸活動地塊的運動與應變狀態[J]. 中國科學(D輯), 33(Z):65-81.

李延興, 李智, 張靜華. 2004. 中國大陸及周邊地區的水平應變場[J]. 地球物理學報, 47(2): 222-231.

劉光鼎. 2007. 中國大陸構造格架的動力學演化[J]. 地學前緣,14(3): 39-46.

羅志立. 1980. 試從揚子準地臺的演化論地槽如何向地臺轉化的問題[J]. 地質論評, 26(6): 505-509.

馬宗晉, 高祥林, 宋正范. 2006. 中國布格重力異常水平梯度圖的判讀和構造解釋[J]. 地球物理學報, 49(1): 106-114.

梅應堂. 1992. 長江三峽工程地區構造變動發展及演化特征[J].人民長江, 23(11): 1-4.

孫煥章. 1985. 揚子斷塊區基底的形成與演化[J]. 地質科學, (4):334-341.

孫葉, 譚成軒, 王瑞江, 胡道功. 1996. 長江三峽工程壩區及外圍地殼穩定性評價與分區研究[J]. 地球學報, 17(3):258-268.

索書田, 侯光九, 石林. 2000. 三峽壩區非對稱共軛低緩角度剪破裂系[J]. 地球科學, 25(3): 283-289.

強祖基、姚清林、魏樂軍, 2009. 從震前衛星熱紅外圖像看中國現今構造應力場特征[J]. 地球學報, 30(6): 873-884.

秦正永、楊秀恩, 1988. 論鄂西神農架中上元古代火山巖系[J].礦物巖石, 8(2): 41-50.

汪嘯風、陳孝紅, 1999. 長江三峽地區早古生代多重地層劃分與海平面升降事件[J]. 華南地質與礦產, (3): 1-11.

吳樹仁, 張永雙, 韓金良, 石菊松, 何鋒, 譚成軒. 2006. 三峽水庫引水工程秦巴段工程地質條件研究[J]. 地球學報, 27(5):487-494.

肖詩榮. 2002. 三峽壩區風化巖體的工程利用研究[J]. 三峽大學學報(自然科學版), 24(3): 210-213.

向芳, 李志宏, 王成善. 2009. 鄂西黃陵穹隆三斗坪地區新生代隆升特征研究[J]. 地質學報, 83(9): 1247-1254.

謝竇克, 毛建仁, 彭維震. 1997. 華南巖石層與大陸動力學[J].地球物理學報, 40(Z): 153-163.

謝富仁, 崔效峰, 趙建濤. 2003. 全球應力場與構造分析[J]. 地學前緣, 10(S): 23-30.

熊成云, 韋昌山, 金光富. 2004. 鄂西黃陵背斜地區前南華紀古構造格架及主要地質事件[J]. 地質力學學報, 10(2): 97-112.

楊森楠, 李江楓, 韋必則. 1996. 長江三峽壩區斷裂構造的形成和演變的最新研究[J]. 地質科技情報, 15(4): 73-80.

張或丹. 1986. 黃陵背斜的形成和構造發展初析[J], 江漢石油學院學報, (1): 29-40.

張國偉, 郭安林, 劉福田. 1972. 秦嶺造山帶三維結構及其動力學分析[J]. 中國科學(D輯), 26(增刊): 1-6.

中國地質科學院. 1972. 中華人民共和國地質圖說明書[M]. 北京: 地質出版社.

中國科學院地質研究所大地構造編圖組. 1974. 中國大地構造基本特征及其發展的初步探討[J]. 地質科學, (1): 1-17.

SCHEIDEGGER A E. 1977. Principles of geodynamics[M]. Beijing: Science Press(in Chinese).

CAI Xiong-wei. 2006. Prospecting directions and geological characterstics of the Shennongjia type iron deposit in Western Hubei[J]. Resources Environment & Engineering, 20(5):509-512, 547(in Chinese with English abstract).

CHANG Ying-fo, DONG Shu-wen, HUANG De-zhi. 1996. On tectonics of “Poly-Basement with One Cover” in Middle-Lower Yangtze Craton China[J]. Volcanology & Mineral Resources, 17(1-2): 1-15(in Chinese with English abstract).

CHEN Xiao-hong, LI Hua-qin, CHEN Li-de, WANG Chuan-shang,WANG Xiao-feng. 2003. Carbon and Oxygen Isotope Features of the Sinian Carbonate Strata in the Three Gorges Region[J]. Geological Review, 49(1): 66-73(in Chinese with English abstract).

Chinese Academy of Geological Sciences. 1972. Workbook of geological map in the People’s Republic of China[M]. Beijing:Geological Press(in Chinese).

DENG Qi-dong, ZHANG Pei-zheng, RAN Yong-kang. 2003. Active tectonics and earthquake activities in China[J]. Earth Science Frontiers, 10(S1): 66-73(in Chinese with English abstract).

SITTER D. 1964. Structural geology, Second Edition[M]. New York: McGaw-Hill Book Company.

DU Rui-lin, XING Chan-fei, WU Zhong-hua. 2004. Monitor study on the crustal deformation of Three Gorges Dam Area[J]. Crustal Deformation and Earthquake, 24(2): 23-29(in Chinese with English abstract).

GE Xiao-hong, WANG Ming-pei, LIU Jun-lai. 2010. Redefining the sichuan movement and the age and background of Qingzang Plateau s first uplift:The implication of Huangling anticline and its enlightenment[J]. Earth Science Frontiers,17(4): 208-217(in Chinese with English abstract).

DING Dao-gui, LIU Guang-xiang, LU Jun-xiang, PAN Wen-lei. 2007. Progressive deformation of Middle Paleozoic marine basins in the Yangtze plate[J]. China Geological Bulletin of China, 26(9): 1178-1188(in Chinese with English abstract).

GAN Jin-mu. 1999. An opinion about the Shennong Movement and Huashan Movement[J]. Geology and Mineral Resources of South China, (2): 47-52(in Chinese with English abstract).

GE Xiao-hong, WANG Ming-pei, LIU Jun-lai. 2010. Redefining the sichuan movement and the age and background of Qingzang Plateau s first uplift:The implication of Huangling anticline and its enlightenment[J]. Earth Science Frontiers,17(4): 208-217(in Chinese with English abstract).

HOFFMAN P F, KAUFMAN A J, HALVERSON G P. 1998. A Neoproterozoic Snowball Earth[J]. Science, (28): 1342-1344.

HUANG Pei-hua, FU Rong-shan. 1982. Global Stress Field of Mantle Convection Currents under Lithosphere[J]. Journal of University of Science and Technology of China, 12(2):98-104(in Chinese with English abstract).

HUANG Pei-hua, FU Rong-shan. 1982. Global Stress Field of Mantle Convection Currents under Lithosphere[J]. Journal of University of Science and Technology of China, 12(2):98-104(in Chinese with English abstract).

HU Ning. 1997. Petrological characters and sedimentaryenvironment in Middle Proterozoic Shicaohaformation of Shennongjia, Hubei Province[J]. Geology and Mineral Resources of South China, (2): 54-61(in Chinese with English abstract).

HU Yu-liang, YANG Qing-yuan, CHEN Xian-cheng. 1998. Mining induced earthquakes in the area around the Yangtz Gorge Project[J]. Seismology and Geology, 20(4): 349-360(in Chinese with English abstract).

LE Guang-yu, DU SI-qing. 1986. Strss composition and unite strctura[J]. Science in China, Ser. B, (8): 867-877(in Chinese)

LI Jiang-feng, YANG Sen-nan, WEI Bi-ze, YU Yong-zhi. 1998. Research on linear structure and fault system in Three Gorged Dam Aera of the Yangtze River[J]. Remote Sensing for Land & Resources, (3): 4-9(in Chinese with English abstract).

LI Ping, LI Yuan-jun. 2004. Study on the crustal stability in Three-Gorges Area of the Yangtze River[J]. Engineering Science, 6(6): 26-34(in Chinese with English abstract).

LI Si-guang. 1996. Li Siguang Complete Works, Geological mechanics (2)[M]. Wuhan: Hubei People Press(in Chinese with English abstract).

LI Xing-tang. 1991. A study on the activity of major faults in the Three-Gorge Dam Area and its surroundings[J]. Chinese Journal of Geology, (2): 111-119(in Chinese with English abstract)

LI Xi-guang, YAO Yun-sheng, ZENG Zuo-xun, LIU Li-lin. 2006. Analysis of the formation system of the present tectonic stress field in the head area of the Three Gorges Reservoir[J]. Journal of Geomechanics, 12(2): 174-181(in Chinese with English abstract).

LI Xing-tang. 1991. A study on the activity of major faults in the Three-Gorge Dam Area and its surroundings[J]. Chinese Journal of Geology, (2): 111-119(in Chinese with English abstract).

LI Yan-xing, YANG Guo-hua, LI Zhi, GUO Liang-qian, HUANG Cheng, ZHU Wen-yao, FU Yang, WANG Qi, WANG Zai-sin,WANG Ming. 2003. Movement and strain status in the exercise massif of China mainland[J]. Science in China, Ser.D,33(S1): 65-81(in Chinese).

LI Yan-xing, LI Zhi, ZHANG Jin-hua, HUANG Cheng, ZHU Wen-yao, WANG Ming, GUO Liang-qian. 2004. Horizontal strain field in the Chinese mainland and its surrounding area[J]. Chinese Journal of Geophysics, 47(2): 222-231(inChinese with English abstract).

LIU Guang-ding. 2007. Geodynamical evolution and tectonic framework of China[J]. Earth Science Frontiers, 14(3):39-46(in Chinese with English abstract).

LUO Zhi-li. 1980. Problem by the geosyncline how transforming platform test for evolution theory of the Yangzi Prepare Platform[J]. Geological Review, 26(6): 505-509 (in Chinese).

MA Zong-jing, GAO Xiang-lin, SONG Zhen-fen. 2006. Analysis and tectonic interpretation to the horizontal-gradient map calculated from Bouguer gravity data in the China mainland Chinese[J]. Journal of Geophysics, 49(1): 106-114(in Chinese with English abstract).

MEI Ying-tang. 1992. Structural develop and evolutional characters in the Three Gorges area of the Yangtze[J]. Yangtze River, 23(11): 1-4(in Chinese).

QIANG Zu-ji, YAO Qing-lin, WEI Le-jun, ZENG Zuo-xun, GUO Jian-feng. 2009. The characteristic of current stress hot field by satellite thermal infrared image in China[J]. Acta Geoscientica Sinica, 30(6): 873-884(in Chinese with English abstract).

QIN Zhen-yong, YANG Xiu-eng. 1988. On the volcanic series of Late Precambrian in Shennongjia region, Western Hubei[J]. Journal of Mineralogy and Petrology, 8(2): 41-50 (in Chinese with English abstract).

SUN Huan-zhang. 1985. The evolution of basement of the Yangzi Faulting Block[J]. Chinese Journal of Geology, (4):334-341(in Chinese with English abstract).

SUN Ye, TAN Cheng-xuan, WANG Rui-jiang, HU Dao-gong. 1996. An assessment and zonation of regional crustal stability in and around the dam region of the Three Gorges Project on the Yangtze River[J]. Acta Geoscientica Sinica, 17(3): 258-268(in Chinese with English abstract).

SUO Shu-tian, HOU Guang-jiu, SHI Lin, WEI Bi-ze, YU Yong-zhi. 2000. Asymmetric and conjugate low-angle shear fracture system in Three Gorges Dam Rigion,China[J]. Earth Science-Jornal of China University of Geosciences, 25(3):283-289(in Chinese with English abstract).

Tectonic Compiling Group, Institute of Geology, Academia Sciences Chinese. 1974. A preliminary note on the basic tectonic features and their developments in China[J]. Chinese Journal of Geology, (1): 1-17(in Chinese with English abstract)

WANG Xiao-feng, CHEN Xiao-hong. 1999. Multiple stratigraphic subdivision and sealevel changes of the Earlypaleozoic in Yangtze Gorges Area[J]. Geology and Mineral Resources of South China, (3): 1-11(in Chinese with English abstract).

SOMERTON W H. 1970. Rock mechanics-theory and practices,The American Institute of Mining[M]. New York: Metallurgical, and Petroleum Engineers, Inc.

WU Shu-ren, ZHANG Yong-shuang, HAN jin-liang, SHI Ju-song,HE Feng, TAN Cheng-xuan. 2006. The engineering geological conditions of the Qingling-Dabashan Sector of the water diversion project from the Three Gorges Reservoir to the Yellow River[J]. Acta Geoscientica Sinica, 27(5): 487-494(in Chinese with English abstract).

XIANG fang, LI Zhi-hong, WANG Chen-shan, ZHU Li-dong, LIU Shun. 2009. Cenozoic uplift Characteristics of Shandouping Section of Huangling Dome in the West of Hubei Province[J]. Acta Geologica Sinica, 83(9): 1247-1254 (in Chinese with English abstract).

XIAO Shi-rong. 2002. Research on engineering utilization of weathered rock mass in Three Gorges Dam Area[J]. Journal of University of Hydraulic and Electric Engineering Yichang,24(3): 210-213(in Chinese with English abstract).

XIE Dou-ke, MAO Jian-ren, PEN Wei-zheng. 1997. The rock strata of South China and continetal dynamics[J]. Chinese Journal of Geophysics, 40(S1): 153-163(in Chinese with English abstract).

XIE Fu-ren, CUI Xiao-feng, ZHAO Jian-tao. 2003. Analysis of globai tectonic stress field[J]. Earth Science Frontiers, 10(S):23-30(in Chinese with English abstract).

XIONG Chen-yun, WEI Chang-shan, JIN Guang-fu. 2004. Pre-sinian paleostrural framework major geological events in the Huangling anticline, Western Hubei[J]. Journal of Geomechanics, 10(2): 97-112(in Chinese with English abstract).

YANG Sen-nan, LI Jiang-feng, WEI Bi-ze. 1996. New study of formation and evolution for the structures in the dem area of the Yangtze Three Gorges[J]. Geological Science and Technology Information, 15(4): 73-80(in Chinese).

ZHANG Huo-dan. 1986. A surnaming formation andstructural development of the Huanglin anticline[J]. Journal of Jianghan Petroleum Institute, (1): 29-40(in Chinese).

ZHANG Guo-wei, GUO An-lin, LIU Fu-tian. 1996. Three-dimentional architecture and dynamic analysis of the Qinling Orogenic Belt[J]. Science in China, Ser.D, (S1):1-6(in Chinese).

An Analysis of the Geodynamical Evolution and Geological Structural Environment in the Yangtze Gorges Project

HU Dong-sheng

College of Resources Environment Sciences, Hunan Normal University, Changsha, Hunan 841001

Based on comprehensive data composed of remote sensing images, regional geological survey and earth stress analysis and using the analytical method of remote sensing geology, earth dynamics and geological environment evolution, the authors carried out multilayered systematic research on background structures(regional structures) - rock mass structures (partial structures) - dam area structures (local structures) of the Yangtze Gorges project, ascertained the evolution process of geological structural environment and its variation regularity, discovered the mutual transition relationship between multi-level structural sequence and multi-level structural stress field, and pointed out that the resonance effect caused by regional stress field, reservoir load stress field and peripheral mining uninstall stress field seems to be the greatest latent throat to engineering safe running and long-periodic engineering life-span. The results obtained by the authors provide a scientific basis for such aspects as large-scale engineering optimized management, engineering disaster risk prevention and rational policy-making for national construction.

geological structural environment of Three Gorges; structural field (region-block body-dam area)control and transform process; resonance effect of the structural stress field; engineering management and disaster prevention and policy-making

P642.2; P553

A

10.3975/cagsb.2016.05.10

本文由西北大學大陸動力學國家重點實驗室開放基金項目(編號: DL2006001)和湖南省重點學科建設項目(編號: ZRDL01101)聯合資助。

2016-03-25; 改回日期: 2016-05-20。責任編輯: 魏樂軍。

胡東生, 男, 1951年生。教授。從事地球資源環境與遙感地質學和地球動力學及全球變化研究。通訊地址: 410081, 湖南師范大學資源環境科學學院。E-mail: hudsh@hunnu.edu.cn。