納粹考古與西歐的日耳曼化

文 圖 / 讓-皮埃爾·勒讓德爾 勒洪·奧利維

貝爾娜黛特·施妮澤勒

譯/崔志云 劉楠祺 校核/李水城

納粹考古與西歐的日耳曼化

文 圖 / 讓-皮埃爾·勒讓德爾勒洪·奧利維

貝爾娜黛特·施妮澤勒

譯/崔志云 劉楠祺校核/李水城

納粹主義造成的文化災難同樣也造成了西方思想傳承的巨大斷裂。顯然,我們還在不斷地發現遭受污染的規模,其后果就像切爾諾貝利一樣在持續裂變,盡管那些源自納粹災難的事件可能會在曠日持久的黑暗中湮滅。

“文化上的革命高于一切”

1933年,美國藝術史學者阿爾弗萊德·巴爾(Alfred Hamilton Barr)在歐洲旅行度假一年。阿道夫·希特勒就任德國總理九個月后的某天,巴爾在斯圖加特目睹了首場由德意志文化斗爭聯盟(Kampfbund für Deutsche Kultur)組織的公眾集會。聯盟負責人面對著中心劇場中蜂擁而至、衣著光鮮的人群大聲疾呼:

“如果以為民族革命僅僅涉及政治和經濟,那就大錯特錯了。文化上的革命才是高于一切的。眼下我們正處在這次革命的首輪風暴之中。但已經讓一些久已湮沒的德意志民族文化的淵源大白于天下,為新信仰開辟了道路。如今,這種新的信仰正無形地孕育于我們的褐衫軍團,那是用全部生命彰顯出的信仰,它來自于清晰的血統……來自于純粹的種族!……倘若有人問:‘那自由呢?’我的回答是:‘對那些侵蝕和毀滅德國藝術的人來說,絕無自由可談。’……對那些損毀我們強健肌體的人,我們對根除他們并將其化為齏粉絕無愧疚和憐憫。”

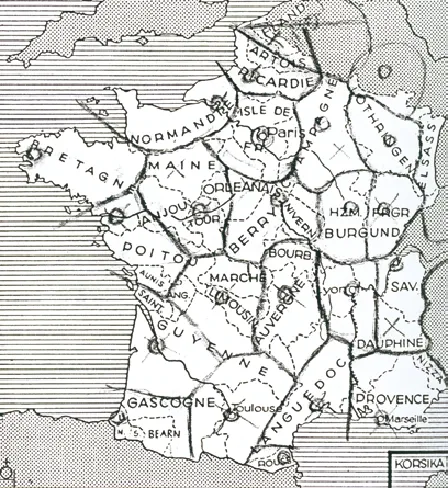

根據納粹地理學家瓦爾特·克利斯塔勒(Walter Christaller)設計的“科學”規劃草案而被重新劃定行政區域的法國。(資料來源:B. Fousse)

開始時,掌聲稀稀落落,隨后逐漸響起,最后越來越響,變成了長久的歡呼。作為這場德國“文化革命”的目擊者,巴爾在當年就撰寫了一系列文章來提醒公眾輿論關注納粹新體制獨攬文化藝術大權的狀況。可在美國卻沒有哪家有影響力的雜志愿意發表這些文章,因為文章中描述的令人瞠目的情況似乎不合常理,雜志主編們覺得這完全是作者故弄玄虛、嘩眾取寵。直到1945年大家才如夢方醒,原來巴爾說的全是事實,只有他察覺到了那些納粹縝密籌劃的方案,只有他捕捉到了納粹計劃中的一切要素:納粹上臺伊始就宣布了他們的目的,他們之后的所為無非是確保實施他們曾宣示過的一切。

在被占領的土地上,納粹的城市規劃設計師們重新“科學地”規劃了田園景色,使之成為“雅利安”式的風光。(資料來源:黨衛軍研究院檔案,1944年)

在研究納粹大屠殺的歷史學家們的努力下,第三帝國在歐洲實施的那些滅絕和奴役的暴行終于大白于天下,如果說這些暴行出自納粹煽動和蠱惑的仇恨所致,那與這仇恨相配套的便是其頂層的設計及高效有序的實施。計劃的靈感,正如巴爾在報道中所說,來源于“文化上的革命高于一切”。納粹唯一的目的,就是要在一個全新的基礎上重塑歐洲大陸的未來,使歐洲大陸成為所謂日耳曼“優等種族”的獨家天下。為了使德意志民族永世獨享這一未來,僅僅根除那些被稱為“低等的”或“累贅的”族群是遠遠不夠的,還必須同時“清洗”歷史上的一切非日耳曼因素,因為人群和種族的共處早已使天賦純正的日耳曼文化黯然失色。既然這種天賦的文化只能出自于天賦的種群,那它必定踵至遠古,因此就必須由地理學家、人口學家、統計學家和經濟學家重新規劃未來,并由考古學家、語言學家和人類學家權衡增刪既往的歷史。這一宏偉的、具有跨學科性質的理想目標遠不止成為世界政經巨擘這一單純目的,其終極目標就是要按照納粹設定的超人種族的理念,以其文化為引擎,將德意志文化打造成統領世界上其他一切文明的標桿。對納粹的思想家們來說,日耳曼種族的歷史性的“文明使命”中包含有如下內容:通過奴役與滅絕,阻止“低等種族”不受控制的人口繁衍,因為這些沒落的種族威脅到了人類的“種群健康”。要想高效付諸實施這一宏圖,武力不足憑;還必須動員起納粹德國的學者、研究者和管理者們,讓他們盡其智識,奉獻全部的聰明才智、全部的創造性和全部的精準性來成就這一事業。

德國歷史學家葛茨·阿里(G?tz Aly)和蘇珊娜·海姆(Suzanne Heim)在《大屠殺的設計者:奧斯維辛和滅絕的邏輯》一書中,并未用漫畫的方式去矮化一群歇斯底里、充斥仇恨的納粹分子,而是詳述了這個歐洲的日耳曼化藍圖——它導致了廣泛的奴役或當地族群的滅絕——是如何由一代年輕學子和技術官僚所精心設計,而這個群體又是由若干“頭腦聰明、溫文爾雅、受過良好教育、堅信自己不辱使命、準備為建設一個更美好的世界而鞠躬盡瘁、但僅為他們自己及其后代”的個體所組成。與這個未來“新歐洲”的規劃者群體相呼應的,自然是那些需要對歷史實施日耳曼化改造的群體,在這個群體中,考古學家——特別是那些史前史考古學家——首當其沖。他們中的大部分人同樣是奮發有為且勤奮用功的年輕人,他們同樣為自己能夠參與一項正義崇高的事業而振奮。因此他們中的大部分人根本就無法理解其工作為何會招致反抗,因為他們始終認為,自己是在為科學的目的而獻身,當然,這個所謂的科學是“德意志科學”。舉例來說,1945年,年輕的德國史前史學家沃爾夫岡·齊米格(Wolfgang Kimmig)在一篇介紹德占法國領土上考古成果的文章中寫道:“1933年以后,那種對我們可能會把邊境以西地區的史前史考古成果用于支持某項政治訴求的擔心已實實在在變成了某種偏執。所以,1938年,在巴黎,一次史前史研討會結束之后,曾有人異常嚴肅地詰問我,我的分析是出于個人的科學思考,還是多少帶有些官方的色彩。”

今天,當我們考察這些不同個體的“滅絕設計師們”及其思想脈絡和職業生涯時,他們的共性依舊令我們困惑。正如葛茨·阿里和蘇珊娜·海姆在其作品中所強調的,這些精英們實際上構成了“戰后德國知識界的絕大多數,此事雖無人提及,但聯邦德國戰后重建所依靠的都是這批精誠為納粹體制盡責的前行政精英們”,“1945年以后,這一階層的成員們當然樂于將國家社會主義說成是德國政治生活中的某個階段,而在該階段中他們曾多少次試圖干預某些事件,但又多少次被‘瘋狂和獨裁的噩夢’所壓制”。對那些曾為第三帝國工作過的考古機構的成員們——即那些對歷史進行日耳曼化改造的實施者們——的訊問記錄中,其口徑也如出一轍。與地理學家、人口學家和經濟學家同僚們一樣,1945年以后,考古機構中的大部分人依舊在聯邦德國的大學和行政機構里繼續著他們自效力納粹開始的職業生涯,并在這些機構中工作直至退休,且通常德高望重、榮譽等身。戰后世界里,他們那種納粹式的治學理念和方法代復一代、經久不衰,這尤其令人不安;雖然早已不再有人懷疑1945年德國戰敗后設立的體制與納粹主義有何瓜葛,但在那些第三帝國的基礎科學部門里,依舊有大量證據表明“意識形態浸淫之深,使得‘去納粹化’活像是一場鬧劇”。

《德意志遺產》是全德史前史聯合會主辦的雜志,其對藝術和民俗也頗感興趣。圖為下薩克森州的一個農莊在慶祝圣誕節。請注意墻上的粉筆畫:那是被稱作“樅樹”(Dannenb?me)的生命之樹,可以猜測這是在復活祖先的日耳曼傳統。(《德意志遺產》1940年第910期)

第三帝國雖已垮臺,但此類“辦公室罪行”卻無疑獲得了成功,如果我們至今對此依舊無法釋懷,主要是因為對我們來說,這一切太難以置信了,難道這些聰明才智、這些想象力和這些知識,居然能堂而皇之地用于為某機構服務,而這個機構——納粹——又是那樣一個臭名昭著的、殺人越貨的和非人道的組織。對我們而言,這太不可思議了,因為我們寧愿相信,那些學者們自身的文化素養絕不會與野蠻行徑為伍。可我們大錯特錯了:工業化的種族滅絕——納粹機構的特征——表明,這種滅絕絕非常識上的人種屠殺,是凝聚在一個號稱“先進”的文化大旗之下,以超卓的知識、科學和技術的手段去實現的目標。納粹主義史無前例地讓專業知識分子在這種殘暴行徑的論證和規劃中扮演了極為重要的角色。第三帝國的這種現象促使我們反思:在一個背離了對知識的開發及對自身身份常規認知的時代,科學和研究會何去何從!

從這個意義上講,如果我們不把納粹考古視為納粹整體計劃的一部分,或更準確地說,如果我們不把納粹考古認作納粹總體部署中的一個特定的組成部分——其目標是要在歐洲實施人種和文化的完全日耳曼化——我們就等于對第三帝國考古學的特征一無所知。

在這個總體部署中,與考古學為伍的既有藝術史學和考古史學,也有語言學、人類學、地理學、人種學和民俗學等。顯而易見,整合這些專業的目的,就是為了給最卓犖的“日耳曼文化特征”設計出一幅完整的藍圖。黨衛軍的研究機構——臭名昭著的黨衛軍研究院——其成立的宗旨就在于此。在此目的下,該研究院在同一個龐大的規劃下實施了多個項目,有些項目看上去甚至十分變態,例如,派沙菲(Hans Sch?fer)去西藏尋找古雅利安人;更駭人聽聞的是一個由赫斯醫生(Docteur Hirth)主持的猶太人“鮮活骨架”系列收集項目。

我們由此可以看到,一批新型的考古專家出現了,如黨衛軍中尉約翰·洛豪森,他既有能力以考古學家的身份參與黨衛軍研究院的各項考古活動,又能夠從東到西(即從波蘭和俄國到法國的洛林地區)收繳“帝國之敵”的文物藝術品。被收繳的所有文物藝術品,也包括傳統家具,均按其“日耳曼特征”的強弱程度逐級篩選,對古董的甄別也如法炮制。

不僅如此,第三帝國的全德史前史聯合會(Reichsbund für Deutsche Vorgeschichte)還在其出版物《德意志遺產》雜志(Germanen Erbe)中連篇累牘地發表關于搜尋史前新石器時代湖上住屋以及德國農村民俗方面的文章。

全德史前史聯合會的兩名干部:赫爾曼·施羅勒(Herman Schroller)(左),下薩克森地區負責人;羅道爾夫·斯坦福斯(Rudolf Stampfuss)(右),萊茵地區負責人。

黨衛軍研究院(SS-Ahnenerbe,全稱SS-Ahnenerbe Forschungs und Lehrgemeinschaft),納粹黨的多學科研究機構,由希姆萊、維爾特和達雷于1935年創立,1939年并入納粹黨,總部設在慕尼黑,其研究方向是:以考古學、種族人類學和雅利安人文明史為工具,研究“印歐人種的范圍、才智、成就與遺產”,以證明納粹關于雅利安種族系優等種族的理論。

赫斯醫生是德國解剖學家,海德堡大學和法蘭克福大學等大學的教授,黨衛軍隊長,曾在法國領土上唯一的納粹集中營——納特維爾-斯托爾多夫集中營(Camp de Concentration de Natzweiler-Struthof)主持過對囚犯進行芥子氣試驗,并參與了屠殺奧斯威辛集中營里的86名猶太人的罪行,以收集其骨架。

何謂納粹考古?

現在已經很清楚,依照希特勒的意識形態所進行的考古,絕不能被視為孤立的現象,更不能認為它在納粹文化政策體制中總體上相對邊緣。恰恰相反,納粹黨早已介入了該時期內所有范疇的科學研究。同樣應該注意的是,絕不能把德國考古史上這個不幸的時期,即德國考古學界服務于納粹主義的時期鎖定在1933年希特勒上臺至1945年德國投降為止。正如我們先前強調的那樣,這一現象其實始于納粹上臺以前:它直接派生于泛日耳曼主義的民族主義運動(v?lkisch)。1918年德國戰敗后,該思潮甚囂塵上并導致了西部研究協會(Westforschung)的成立。納粹思想家羅森堡(Alfred Rosenberg)和達雷(Richard Walther Darré)很高興將這一套既有理論納入囊中,并將其強推為官方理論。對他們來說,民族主義運動和西部研究協會的觀點很容易在知識分子中產生共鳴,因為這些人雖然不是納粹,但同樣希望光復德國一戰戰敗后的失地。因此,我們絕不能把德國考古的納粹化看作是僅可能發生在德國的現象或問題:正如其他多個研究成果所展示的那樣,第三帝國對其以西諸國的領土征服,使得這些國家也以某種既有條不紊又集約強化的方式開啟了其各自考古學的日耳曼化進程,至少在1942年以前便已如此。

更有甚者,第三帝國的考古學理論還屢屢在國外博得喝彩,特別是在法國極右翼陣營里(如布列塔尼或阿爾薩斯自治派),甚至在勃艮第的讓-雅克·托馬塞(Jean-Jacques Tomasset)那兒。所以,納粹考古其實是整個歐洲的問題。

正如歷史學家在研究大屠殺時所指出的那樣,納粹體系遠非鐵板一塊,考古學界同樣如此。相互制約甚至相互對立的勢力為了爭奪德國考古學界的控制權而彼此沖突,其影響橫亙于整個20世紀三四十年代,構成了一段特殊的歷史,標志著納粹考古的演變。這種對立,特別是全德史前史聯合會和黨衛軍研究院之間的對立,至少構成了羅森堡和希姆萊兩人之間的對立。1935年黨衛軍研究院剛起步時不過是個小機構,其最初的考古研究——如1935~1936年派維爾特(Herman Wirth)赴斯堪的納維亞半島諸國考察——所能提供的手段還相當有限,與常見的旅行考察模式毫無二致。此后,在希姆萊的掌控下,隨著“黨衛軍帝國”的急劇膨脹,該研究院變成了一個強勢機構,影響力也水漲船高,特別對20世紀30年代后期的德國高等學府產生了決定性的影響。

同樣的情況也出現在黨衛軍研究院與雷奈特(Hans Reinerth)的沖突中,這種沖突一開始還僅限于德國本土,但后來很快發展為另一種規模,因為對德國以西領土的征服顯然拓展了“德國史前史”的研究范圍。新的考察地域向德國考古學家們開放,而此前這些地區他們根本無法染指;但此時,雷奈特和全德史前史聯合會卻力不從心,于是黨衛軍研究院越俎代庖,在多個國家里鳩占鵲巢(如盧森堡、荷蘭和丹麥),唯獨法國是明顯的例外(因為全德史前史聯合會已經在阿爾薩斯和布列塔尼開始了考察)。

1945年3月,納粹黨驅逐了雷奈特,成就了黨衛軍的勝利。如果不是戰事的進展使得第三帝國在1945年春天垮臺,黨衛軍研究院將會一支獨大地統領德國的考古學界。而這些競爭和變革自然會對戰后德國考古學界的演進產生決定性的影響。

考古學家與納粹主義

在我們看來,德國考古學家們的意識形態深處,被納粹洗腦的痕跡猶存,余毒既深且廣,其“去納粹化”的過程已被證實是徒勞且流于表面的。的確,這些研究人員是在帝國以西被占領土上從事日耳曼化考古的,他們對那些族群的滅絕沒有直接罪責,個人也沒有親自掠奪藝術名作或無價的文物,總體上他們是以普通研究者的身份在完成看似無害的任務,況且,他們畢竟沒有給任何人的人身和財產帶來危害。我們都明白,在戰事剛剛結束的情況下,盟軍當局確實有更緊迫棘手的事要辦。但即便如此,這些知識分子們的行為——特別是被動員起來為第三帝國征服歐洲政策服務的考古學家們的行為——盡管間接,但無疑是在為納粹體制的根本意識形態效力:《納粹在西歐被占領土上的考古》論文集刊中所收錄的全部論文已向世人昭示德國考古學家們在全歐洲所扮演的角色,那就是在科學和文化方面充當納粹政權主導的強制日耳曼化和“種族清洗”政策合理化的工具。然而,在戰后初期,面對著規模巨大和數量眾多的納粹罪行,似乎沒有人想到過對第三帝國文化政策方面的基本意識形態、范疇及其嚴重性進行清算。在德國考古學界,也不過是將若干替罪羊撤職了事,為首的替罪羊是雷奈特,他是最富名望且最飽受爭議的納粹考古學者,即使在他自己的陣營里也是如此。不過,盡管幾百個研究人員在雷根斯堡大會上對他進行公開譴責并將其永久開除,但他們自己卻無法免除相似罪責,因為他們中的大多數人都曾經是納粹黨徒或者是準軍事組織,特別是黨衛軍的成員。1945年以后,這些與納粹體制沆瀣一氣的考古學家們,包括曾在納粹考古機構中身居要職的人們,其絕大多數人無論當初犯過多大的罪,都或早或晚地被“漂白”了;他們重操舊業,謀得高位,直至退休。這樣的例子簡直不勝枚舉,例如,曾擔任過黨衛軍研究院高官的黨衛軍中校赫伯特·楊庫翰(Herbert Jankuhn)從1951年起便已在一所大學里任教了;甚至一名戰犯、黨衛軍中尉古斯塔夫·列克(Gustav Riek)也在1956年恢復了圖賓根大學的教職,而他曾經是在辛斯魯克的辛澤特特別集中營(Camp de concentration d’Hinzert, dans Hinsrück)里負責“政治再教育”的軍官。

根據沃爾夫岡·帕普(Wolfgang Pape)對《黨衛軍光榮榜》(Membres Bbienfaiteurs de la SS, FM)的研究,1945年以前德國的594名考古學家中,有150人即占總人數25%的考古學家是黨衛軍或其直屬機構的成員。

在德國重建這個特別的大背景下,20世紀五六十年代,德國考古學術機構的“去納粹化”進展遲緩,給德國考古學界的發展帶來了諸多嚴重的后果,比如這些考古學家自身應當如何看待本領域在二戰期間的歷史等等。特別具有諷刺意味的是,第三帝國垮臺后對雷奈特進行的公審,其直接后果等于公審了全德史前史聯合會和羅森堡一派等所謂的“亂黨”,反而把勝利果實拱手讓給了原屬于黨衛軍系統的考古陣營。這場勝利,成就了這個誤入歧途、任由納粹意識形態操控的德國考古學界,為其營造出了一個嚴謹、勤奮、注重純客觀研究的令人信服的勝利者形象,至今,其往日余毒發散依舊而不受制約。那些身居要職的學者們,他們既然是從效力于第三帝國開始其職業生涯的,自然就會扮演這一合法現象中的關鍵角色,未雨綢繆地將其在納粹體制下從事研究中的那些意識形態內容下手抹掉。那些為戰后德國考古學做出杰出貢獻的人物,如德恩(Wolgang Dehn)、齊米格或維爾納(Joachim Werner),他們給人留下了從意識形態上看絕對干凈的研究者形象,而且第三帝國時期他們確實做到了保持個人的正直。他們的事例令人相信了這樣一種觀點,即他們能夠從容不迫地在希特勒瘋狂的極權體制蔭庇下從事某種“中性的”和“客觀的”考古研究——而《納粹在西歐被占領土上的考古》論文集刊卻以不同的論述告訴我們,這種觀點絕對荒謬可笑。若果真如此,那些歐洲主義的推動者們只須把建設未來“大德國”的舊酒輕松地換一個新瓶,就能搖身一變而成為戰后歐洲建設的藍圖。同樣,那批曾效力第三帝國、強迫歐洲日耳曼化的研究人員們從此又能被召來從事歐洲文化一體化的國際科學合作了,而無論過去還是未來。這里還應該再補充一點:德國學術界擁有一種獨特的知識傳承模式,這種模式可以快速地為那些納粹考古的遺老遺少們配備“貼身保鏢”,這些“保鏢”就是被指定傳承其學問的同事和學生們,他們會長久地為尊者諱,為長者諱,確保他們曾為第三帝國文化政策服務的穢行不被揭露。而當師長們去世后,他們會精心清除掉這些前輩在納粹時期的所有污點信息,按照他們的說法,既然這些前輩并未參與希特勒體制的罪行,大可不必深究。

黨衛軍研究院的考古學家古斯塔夫·列克(右)在盧森堡貝福特的阿勒堡遺址進行考古發掘時,經常用他的黨衛軍軍帽作為攝影坐標(左)。(資料提供:MNHA,盧森堡)

86%的德國考古學家加入了納粹黨,這的確令人匪夷所思。因為我們知道,1935年時黨衛軍(無論官兵)中的納粹黨員才占到48.9%,而8.3%的黨衛軍軍官直到1938年還沒有黨證!考古學家中的納粹黨員比例只略輸于公安部門和蓋世太保中的軍官(88%),而后者才被視為納粹主義的精英。

若想搞清楚第三帝國是如何拉攏德國考古學家們就范的,就必須關注那些成就此事的考古學家的人格及其個人軌跡。因為,如果說確保納粹考古發展的這些機構是分散的且大部分彼此對立,那么每個服務于第三帝國考古的個體即如本論文集刊中所揭示的那樣,來源必定分散,且職業生涯也會因人而異。同時,要切忌把納粹黨時期的全體考古學家視為單一的、目標相同的、享受同樣政治待遇的同業協會。他們之間當然也存在一些共性,這與整個德國知識界被動員起來效力于納粹的計劃是一致的,但要特別指出的是,這些人有一個共同的背景,即他們是整整那一代年輕人,其中最長者也不過30歲。而他們對納粹黨政治的介入(別忘了,他們當中有86%都加入了納粹黨)表現得尤為強勢,1933年以后基本都接受過納粹的精英培訓并選擇加入其分支機構。其中許多人先是加入了納粹的準軍事青年組織,1937年5月1日以后再被吸收到納粹黨內。如第三帝國時期的大多數德國人一樣,他們尤其享受到了納粹體制為他們提供的更優厚的物質待遇,這得益于沒收猶太人的財產和掠奪歐洲其他地區所得。對他們來說,納粹黨就像個了不起的跳板,為他們提供了出人頭地的機會,并且使他們的個人生涯突飛猛進,而這在10年以前根本是不可能的。從這批德國1930年代的年輕學者們眼中看去,納粹新考古計劃的誘惑不僅動人,而且令人愜意。

我們很清楚,基于這樣一種情形去研究第三帝國的考古是不太會受到德國學術界待見的。雖說舊時的前輩們已然故去,但他們的學生依然在世;其中某些人已擢至要職,且他們中的大多數人都忌諱自己的師長形象受損——當然也不希望他們自己或其領銜的機構形象受損。在此還要說明一種現象,而且這一現象不僅僅限于考古學界,直至晚近,歷史學家們在研究納粹主義時,主要的研究方向都集中在其領導人身上,而那些一般成員常被忽略,包括大屠殺的劊子手們。自從漢娜·阿倫特在耶路撒冷旁聽審判艾希曼時被這個向滅絕營押運猶太人的原負責人個性中散發出的“平庸之惡”所震撼以來,最新的歷史研究又揭示出這些納粹政策的執行者們究竟是何等程度的“平庸之眾”。顯然,該評價也適用于希特勒體制下的考古學家們。最初一批揭露第三帝國考古學界的文章發表后,曾在那些考古學家中引發軒然大波——他們試圖否認考古學界被納粹意識形態介入的規模——當然,原因無他:這些事實牽扯出的當事人是像我們一樣受人尊敬的同事或師長,他們的科研成果令人欽佩,而他們的行為則令人震驚,這自然會導致他們罔顧事實地為其行為的合理性和道德性進行辯解,盡管這些事實都證據確鑿、板上釘釘。

這兩張照片拍攝于1936年在烏爾姆召開的德國史前史大會,從中能真切地感受到德國考古學界的納粹化程度。上圖:納粹黨的思想家羅森堡在演講;下圖:與會者致納粹禮。(資料來源:《德意志遺產》雜志,1936年)

眾多證據表明,納粹黨對黨員的“遴選”標準是非常嚴苛的:連《黨衛軍光榮榜》的成員、民族主義運動的理論家貝姆(Max Hildebert Boehm)都被納粹黨拒發黨證,理由是他的觀念太過反動,盡管他曾經在《德僑》雜志(Volksdeutsche)上為希特勒政權的擴張主義政策大唱贊歌。同樣,1944年,在10位競爭由納粹黨地區領導人索克爾(Gauleiter Sauckel)推薦的耶拿大學教職的教授中,只有兩位被納粹黨所接受。(資料來源:貝姆的個人文件,柏林Lichterfelde聯邦檔案館,PK A 310與DS B27。)

由于不少德國的考古學家——也包括法國的——所面對的依舊是本領域在完全錯誤的基礎上與納粹主義難以割舍的關系,因此研究這一專題的學者會屢屢遭受其同事們的敵意。在德國,此類反應更甚,2002年,在特里爾博物館舉辦的“宣傳·權力·歷史展”(Propaganda,Macht,Geschichte)就變成了群起攻之的眾矢之的,而該展覽并未向公眾開放。在法國,最近的一場論戰,攻擊的焦點甚至集中到了作者身上。還有一種說法至今仍廣為流傳,即認為1933~1945年間德國考古學家效力于第三帝國是屬于“被迫”與納粹體制合作,就連加入納粹黨也屬于“被迫”。該說法的發明權屬于那些戰后想為自己加入納粹黨開脫的人,但在事實面前他們根本不堪一擊:首先,正如我們在前言中已提到的,加入納粹黨從來不用強迫,而且納粹黨自身也十分重視保持一個由少數人組成的精英黨形象。其次,他們完全可以讓自己與納粹當局維持最低限度的交往甚至改行,事實上,約有14%的德國考古學家并未加入納粹黨,這就充分說明了該方式完全可行。最后,正如美國歷史學家丹尼爾·約拿·戈爾德哈根所強調的,把自己屈從于納粹主義的行為弱化成“外力的簡單玩具”的形象并想以此來取信于歷史,這種想法實在是太過簡單和天真了。沒錯,那些為第三帝國文化政策自覺效力的考古學家們的確應當為其個人的行為負責,而且,正像所有為實施納粹德國的罪惡計劃效過力的人一樣,他們所缺失的正是對其行為之后果的深刻反省。

至于歐洲其他國家的考古學家與第三帝國考古學家合作的問題,我們至今仍能聽到“不合作沒辦法”的托詞。這比上述借口更站不住腳。實際上,除了幾乎所有德國考古學家都是專業人士——他們是由納粹的等級制度直接劃分的——以外,其他國家完全不同。明顯的例子就是法國,在20世紀三四十年代,法國考古學界招募的人員幾乎全部來自于志愿者,他們中絕大多數研究者完全可以暫時中止自己的研究項目,除了心智受挫外他們幾乎沒什么損失。而我們看到的事實則完全相反,許多考古學家死心塌地地投身于為占領者的服務之中。有些法國人,如阿爾薩斯的夏爾-弗里德里克·艾耶(綽號“弗里茨”)和勃艮第的讓-雅克·托馬塞(綽號“約翰內斯”)就是純粹的親納粹分子。但其他一些人,如摩澤爾的馬塞爾·呂茨(Marcel Lutz)或香檳的讓·弗洛莫爾(Jean Fromols)則并非是親納粹分子,此種情況下,應該考慮一下他們合作的動機。顯然,在他們眼里,與擁有強大手段的機構合作這一前景掩蓋了德國考古在第三帝國以西的現實,而這一現實顯然無處不在。而更引人矚目的則是抵抗行動:最有名的事例莫過于比耶弗萊神父(l'abée Biévelet,)成功地粉碎了德國人想在巴維考察的企圖。在丹麥和荷蘭,也出現了一些有意思的情形:前者是理論上的主權國家(盡管由德國國防軍占領),后者則頒行了強制性的考古立法,能夠相對容易地滿足德國在考古方面的野心。當地的研究人員充分利用了這些資源,但他們中的一些人還是在與納粹合作上讓了步,如丹麥人古德芒·哈特(Gudmund Hatt)或荷蘭人布爾什(F.C. Bursch)。極端的也可能是唯一的例子是,后者應黨衛軍研究院邀請去東部前線進行考古發掘時,使用了強征的俄國勞動力。

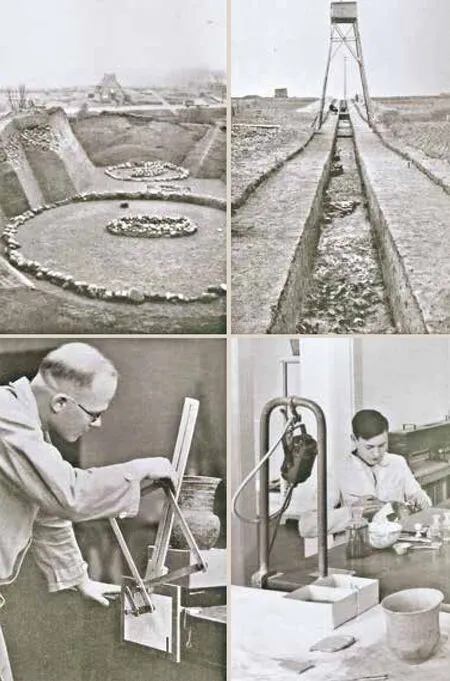

雄厚的資金和當時最先進的發掘以及實驗研究技術是納粹考古學的重要特征之一。(資料來源:德意志史前時期通訊,Nachrichtenblatt für Deutsche Vorzeit,1938年。)

納粹考古的歐洲遺產問題

如果說眾多學者都卷入了為納粹政治服務的考古,顯然那是因為納粹考古滿足了該學科內部的諸多希望。在實踐中,第三帝國考古在事實上推出了一個新的概念,按此概念,考古遺產構成了某種“資源”——拓展一下柯西納(Gustaf Kossinna)的說法,即它構成了一種有極強的意識形態利益的資源——對該資源的“管理”應當是“系統化”的和“合理化”的。戰后的歐洲考古學界欣然接受了納粹推出的數據處理程序和遺址發掘程序,這一現象非常突出,那是因為伴隨著歐洲的工業騰飛,這些方法滿足了在該領域實現“現代化”的需求。在此,圍繞二戰的進程,在總體上按三大階段作為重點論述。

戰前

在德國,希特勒取得政權后僅僅數年,考古學界便以閃電般的速度擴大了人員編制,獲得了優厚資金。這集中體現為一個考古服務體系的建立,準確地說,設置一系列專門負責遺產保護的大學教職的做法保證了考古學家的培訓規模,在此期間,考古博物館和考古展覽也獲得了飛速的發展,它們向民眾展現出了歷史是如何與納粹的“新考古學”藍圖掛鉤的。考古學上的巨大投入,成就了新的研究技術的飛躍,這些投入的重點用在了大規模的外延式發掘項目上,并采用了跨學科的手段(特別是有植物考古學或體質人類學的幫助),甚至還用到了航拍技術。隨后,希特勒德國的考古技術和考古方法在許多歐洲國家中得到大力推廣,特別是在法國。

回顧歷史,看待德國的這個優勢需要兩分法。當時納粹的這些舉措博得了歐洲諸多考古學家的贊許和艷羨(特別是法國的史前史學家雷蒙·沃夫雷)。納粹分子們還反復宣傳這樣一個事實,即法國和德國不同,法國沒有能力保護其考古遺址不受建設工程的損毀。從法國考古學界缺乏職業架構的角度看,這種說法可以說部分準確,但德國當時的情況也遠非完美。實際上,1940年代初,德國的考古遺產特別管理機構也同樣創立不久,成型尚需時日.第一個史前文物保護機構(Landes?mte für Vorgeschichte)成立于1931年,到1938年保護項目的數量才大幅增長。如此說來,在1931年以前,德國考古學界的管理情況和法國相差無幾,都是由博物館或建筑與藝術遺產保護機構(Bau-und Kunstdenkmalpflege)實施管理的,兩個國家都有同樣的缺陷和短板。在城市化的進程中,這類史前文物保護機構通常都沒有什么特權,其職能被壓縮到只有發現了什么文物時才會被通知介入,而此類情況通常都發生在建設項目破土動工以后。這就是為什么有那么多遺址遭到毀壞而根本沒有人去通知保護機構。因此德國考古學的很大一部分成果都是編撰出來的,1933年以后,當考古學界的強大資源都被希特勒政權用去構建其種族主義意識形態時,這些成果為希特勒政權擴張政策提供了“科學”依據。

大戰期間

大戰期間,德國官方在其占領地區和附屬國(阿爾薩斯、摩澤爾、奧地利)設立了專業人員組成的考古機構,這類機構的設立帶來了一種全新的景象,特別是在法國。在阿爾薩斯-摩澤爾地區,區域性的日耳曼化考古催生了第一部考古遺產法規的實施(1941年1月在摩澤爾,7月在阿爾薩斯)。還有一種間接的方式,就是在德國入侵荷蘭的前幾天(1940年5月),荷蘭出臺了考古法(考古被視為直接的“國家”遺產),這無疑出自于戰爭期間膨脹的民族主義,稍后法國也出臺了考古立法(1941年9月27日由維希政權頒布的關于考古發掘和發現的法規)。

在占領國(法國、比利時、荷蘭、丹麥),情況看上去還不那么嚴重。不少德國占領當局要求研究和發掘的項目都遇到了當地學者們的抵制,特別是在荷蘭和丹麥,最終這些項目均因財力不足而擱淺,因為全面戰爭需要動員所有資源,那是1942年,是斯大林格勒戰役之年,但并非僅僅是軍事斗爭的轉折之年!

與軍事工程配套的保護性考古發掘也是一項令人矚目的計劃。在法國,由藝術保護辦公室(Kunstschutz)與軍事行政當局合作進行;在荷蘭和丹麥,由黨衛軍研究院與軍事行政當局合作。然而這類大規模的考古項目同樣因保護手段的匱乏而導致沿海地區諸多遺址隨著“大西洋壁壘”防御工事體系遭到損毀,它遠非納粹宣傳的管理的典范。

“大西洋壁壘”防御體系(Mur de l'Atlantique),是納粹德國在第二次世界大戰期間沿歐洲西海岸(南起西-法邊境,北至挪威北部)建立起來的沿海防御工事體系,以防備盟軍從英國跨海登陸歐洲。

戰后

如果說眾多學者至今依然對納粹考古念念不忘,那是因為當今考古學從納粹考古中獲益殊豐,而且從根本上講,無論方法還是目標都十分接近。因此在這里要強調四個主要方面:

一、在第三帝國占領的國家中,有不少考古學家戰前從未受到過如此重視與厚待,于是他們便自發地組織起來,主動與納粹德國的專業考古學對接。在法國,最明顯的例子是洛林的馬塞爾·呂茨和埃米爾·德洛爾(Emile Delort),還有香檳的讓·弗洛莫爾。他們在這一時期所獲得的經驗無疑影響到了其戰后的研究工作,同樣,學者間的接觸也同樣延續到二戰結束(最突出的例子是馬塞爾·呂茨和威廉·羅伊舍爾(Wilhelm Reusch)之間的合作)。

二、納粹在推動博物館學發展方面的影響延續到戰后相當長的時間。正因為如此,現在的露天博物館依然沿襲納粹時期的德國模式(特別是雷奈特模式)。另外,博物館學和布展學在納粹期間獲得了巨大的發展,其前瞻觀念已成為博物館學和布展學研究的基礎。所有這些,都以一種既存方式影響到戰后的博物館展示手法。有些納粹時期的展品至今仍在展出,但對其來源卻三緘其口,比如在奧地利皮恩山口附近的施皮塔爾地區(Spital am Pyhrn),由奧地利民俗學家恩斯特·博格斯泰勒(Ernst Burgstaller)于1978年創立的巖刻藝術博物館中就展出了一些由赫爾曼·維爾特在黨衛軍研究院任職期間制作的模具。實際上,博格斯泰勒正是維爾特的狂熱粉絲,這就不能不讓人懷疑這些展品的純潔性了。1998年,當該博物館重修開放時還曾曝出過丑聞。

三、正如我們所見,在戰后德國,因大學里“去納粹化”的缺位,導致大部分曾與納粹主義沆瀣一氣的考古學家依舊把持高位。這一狀況難免在教學上產生嚴重后果:1965年,若阿希姆·維爾納鼓勵他慕尼黑的那些學生以他的前任漢斯·蔡斯(Hans Zeiss)為榜樣,而后者曾是西部研究協會的頂梁柱,熱衷于“種族學”,是優生學的參與者和《民族與種族》(Volk und Rasse)雜志的編輯。因此,1945年以后的學生們通常會在毫不知情的情況下被灌輸納粹的意識形態,雖然灌輸方式非常隱秘,但在現實中無疑存在。

納粹考古實施了宏大的教育計劃以及創新的實景展覽。(資料來源:斯特拉斯堡考古博物館,原載《德意志遺產》雜志,1938年)

四、更讓人擔心且無疑與前述直接相關的,是由納粹考古及西部研究協會和泛日耳曼主義的民族主義運動所特別開發出的研究方法,至今仍被多國的歷史學家和考古學家延用(如德國、荷蘭和比利時)。在此過程中,很難說哪些是主動使用的或哪些是被動使用的,但它更像是向一個新的“西部研究協會”(néo-Westforschung)的回歸。最有說服力的證據出現在中世紀盛期考古方面:在弗蘭茨·貝特里(Franz Petri)還有漢斯·蔡斯理論的直接引導下,有些研究者認為在比利時發現了好幾處具有延續意義的“日耳曼人”部落,這些遺址似乎可以替代下部地層的那些“印歐人”或“比利時人”的部落遺址(參看《納粹在西歐被占領土上的考古》論文集刊中漢斯·德爾克斯《語言學的邊界:西部研究協會與考古學》)。同樣,許多研究者受到貝特里的蠱惑,至今仍醉心于研究洛林的“日耳曼”地名,而其實那是法蘭克人殖民的痕跡。

因此從組織和運作上考量,所謂“納粹考古”基本上就是現代考古學。應該說,納粹考古可分為“前期”和“后期”,這二者完全是相互矛盾的兩極。第三帝國時期的德國考古學在歐洲的飛速發展,使得考古學領域從19世紀對博物學者的傳統師承模式變成了一種專業、合理、有架構的運作。考古學家不僅采用新方法從事研究工作,而且在培養學生時鼓勵他們用新方法探索過去,自此,面對大眾,他們傳遞出其領域以及他們所研究的往昔社會的新形象。這種傳遞創造了一種持久的遺產,事實上,它為不同的西歐國家在20世紀下半葉的考古學領域奠定了方法上和組織上的基礎。

歷史的教訓

通過這次對希特勒體制下的德國向整個歐洲輸出納粹考古學的梳理考證,我們有三點主要的想法:

一、為納粹黨事業效力的考古開發,源自于一個系統化且大規模的機制:那種認為考古學只是某些個別的或邊緣的研究者與納粹主義同謀的看法必須摒棄,我們必須認識到,事實正好相反,為了第三帝國的政治利益,德國考古學界整體上早已淪為納粹的傀儡。

二、為納粹利益而動員起來的德國考古學界介入了歐洲乃至世界的文化斗爭中。換言之,那種認為考古學僅僅在邊緣上與納粹國家的政治意識相關聯的看法必須摒棄,我們必須認識到,事實正好相反,德國考古學界直接參與了一個全球性的規劃,把文化遺產(即納粹領導人思想深處中的部落和種族)變成了用于征服的武器。

三、為納粹利益而進行的考古開發不僅僅限于德國,而且不單單構成了本領域在歐洲歷史上的某個階段:事實正好相反,這里存在著一個前納粹史——應該研究它遠在1933年以前的淵源——和一個后納粹史,它遠遠超過了1945年,在戰后至少持續到了1980年。

英國歷史學家揚·科肖把納粹文化災難比作歐洲文明的切爾諾貝利事件。事實就像1986年的那場核災難一樣,第三帝國的擴張造成了空前的災難,其毀滅性的后果遠遠超過其發源地老巢而影響到了整個歐洲。而且,納粹主義的勃興所遺留的惡果是,凡其介入過的學術領域均遭到長期的污染:就像切爾諾貝利核電站的爆炸一樣,雖然過去了許多年,污染卻依舊存在,納粹的陰影在戰后也繼續在受到納粹污染的知識界的變革中留下痕跡。它留下的不僅僅是無法消除的道德污染——其中,真誠和良心、謊言和偽善變得含混不清——而且也把知識界拖進了一個不可預見的和不可把控的連鎖反應當中,其所產生的影響時至今日仍遠未結束。

對我們這些學者來說,科學事實的概念,其定義是由可感知的且毋庸置疑的信息所產生的,而這正是納粹流毒最深的一個方面。要想評價第三帝國的考古,僅以客觀科學和中性研究為據已完全無效。那種認為考古學作為獨立學科會在本質上與納粹意識形態格格不入的觀點根本站不住腳。在更深的層次上,這個論題——考古學作為研究的程序和體現往昔遺跡的可用性從本質上說是中性的——本身便是意識形態的。這個立場也“變成了”意識形態的,因為客觀處理考古數據的“中性”的公設與制造的考古“事實”是同質的。為第三帝國效力的考古學家們并沒有“制造”考古數據;他們只是收集基于“日耳曼種族”優越性的、顯示其生物或文化方面有說服力的“事實”,而納粹體制會保證其推廣。若以為那些考古數據是被納粹宣傳所“誤導”的,這種認識本身便是謬誤;正相反,這些數據極盡準確與精準,正像第三帝國考古學里那些通常無懈可擊的文獻資料所佐證的那樣。實際上被發明的是事實本身,在這樣一個前提下,為納粹考古服務的研究者團隊擁有考古資料的優先權,其解釋要能夠自然而然地有益于往昔“日耳曼”的圖景,而這正是納粹的意識形態中想要發掘并發揚光大的。因此,發掘諸多“國君”墓葬(Fürstengr?ber)的行為,無非是想證明過去的每個時代里都有強有力的軍事首領存在于德國的文化版圖之中。此外,考古學家們對城堡工事也特別感興趣,因為它可以證明強大的軍事力量的存在。同樣,他們也特別在意尋找大型居住區,以證明這些經濟和政治的中心是由“日耳曼人”創立的……這樣的例子不勝枚舉。匯集起這些材料,把19世紀以來支離破碎的數據來源完全更新成全套的資料,正因為有了這些資料,就可以建立起歐洲史前史的某種圖景。在拒絕我們質疑這些考古事實是否真實的同時,我們自己必須去證明納粹所領導的這些研究歷史的機構是變態的機構。

考古學與種族宣傳:納粹教材的插圖節選——《帝國是這樣建成的》。左圖,奧古斯都皇帝胸像,他被認為是“北方印歐種族”的代表,是奢華的古羅馬前期帝國時期的象征。右圖,羅馬帝國后期的一個埃及木乃伊肖像。相應的課文明確說明:這類獲得羅馬公民身份的“東方人”加速了羅馬帝國的滅亡!

還有一個極令人憂戚的問題,既涉及歷史,又涉及考古。現代考古學已經被納粹考古的余毒徹底“污染”了。1945年以后,納粹考古學事實上仍在借助于合理的方式繼續積累著。在過去的50年間,到處是同樣的修改、同樣的遮掩和眾多層次的演繹積累。被制造出來的事實始終俱存,以某種“蛻變”后的形式、也可以說是在某個越來越意識不到的水平上繼續給今日的演繹提供著信息。如今在法國,如同在德國一樣,已不可能把標志著20世紀三四十年代巨大的集體創傷的體驗集成起來——并將其傳遞下去——此外它還剝奪了其現實中的歷史深度。一下子,歷史就變得結結巴巴了,“好像一切都沒有發生過”。最近的過去被當下抹平了,而這種對歷史的碾軋所帶來的貢獻則是要使這種公設永續——實際是本質上的集權——按照這種說法,考古學可被壓縮為一個純粹“處理”歷史數據的程序。相對于20世紀三四十年代的集權主義經驗,我們因此陷入了德國作家塞巴爾德所說的“某種歷史傳導缺陷”的狀態。在德國的集體記憶中,20世紀五六十年代,面對著剛剛過去的沉重且尷尬的納粹遺產,德國的重建實際上帶有某種曖昧的形態。到處是第三帝國的廢墟,在這里進行重建,實際上確有必要將國家簡單地重新納入正軌。戰后德國的重建就是在這樣一種麻醉的狀態中進行的,為的就是抹去納粹黨作為負擔而存在的痕跡,這個負擔實在難以承受,在自動抹去納粹的物質痕跡的同時,以大面積的、嶄新的城區代替這些廢墟。在塞巴爾德的新著中,有一部名為《論毀滅作為自然歷史的組成部分》,描述了這種以德國重建為媒介而對近期歷史的主動忘卻,“通過一個持續的平臺,最終實現將此前的德國歷史作為第二次清除的目標……”接著他又寫道,“這一重建,通過努力和達到‘創建一個無面孔的新現實’的效果,一下子就阻斷了一切回憶之路,它強制大眾的目光只面向未來,并強制他們對過去曾經生活過的一切保持緘默。”對于我們所有人來說,剛剛過去的歷史變成了一件最好不要去想的事情。

青銅時代的長號,與日耳曼偶像相關聯,一直到現在都出現在某些德國教科書中,此圖出自1937年的納粹黨的新聞簡報,這是眾多證據中的一個,說明納粹考古并沒有隨著希特勒政權的垮臺而消失。(資料來源:納粹黨的培訓資料,1937年。)

因為第三帝國這種空前的、對歐洲進行日耳曼化的種族主義企圖,從根本上顛覆了“歷史”秉承的使命。正如漢娜·阿倫特卓越地在其一系列關于戰后歐洲文化危機的文章中所指出的那樣,這里說的實際上是用“歷史”的主旨本身——由康德和黑格爾在18~19世紀特別定義的——來體驗20世紀集權主義對它的背離。“歷史”從此喪失了其可理解性,不僅是因為納粹或者其他集權體制用全面恐怖和大規模屠殺造成的向野蠻的“倒退”,尤其是因為集權主義擁有可以發明出一整套現實的、可以生產有形的且可證實的“事實”的那種特別的本事;換另一種說法,就是納粹體制在這里用其自己拼湊的歷史“事件”和“程序”取代了“歷史”。戈培爾曾經說過,“政治就是把貌似不可能變為可能的藝術”。納粹主義展示了它可能實際上發明了整個“日耳曼超級種族”的概念,捏造出了一份履歷和一個“史前史”,為它賦予了一種文化,并且特別為它生成了近乎完整的歷史遺物,看上去能經受得住苛刻的科學實驗的反復證實和比對并承認其確鑿無誤。制造這些科學“事實”的同時——在制造它的體制垮臺后,這些被視為客觀的數據依舊留存——集權主義抹掉了歷史制造的所有難以置信的破壞,但歷史本身同時也被破壞。這種對史實的玷污——此前,歷史始終是自我存在且可信的,是超乎于人群之上、置身于人群之外的——把它替換成了另一種可能的真實,這種真實被集權主義完整地制造出來,加速了“歷史”思維的破產。因為能夠用證據來有力揭露集權主義體驗的,從深層次講是現代概念的“歷史”,正如阿倫特指出的,“按照這個概念,意義是包含在整個程序當中的,其中的特殊事件使它的可理解性被抽取出來”。人們相信,自從18世紀以來,文明的腳步正向實現人類的進步邁進,但當恣肆的工業性對歐洲的普世觀念野蠻地造成無法想象的沖擊時,這種想法變得空洞無物而無意義。“歷史”作為人道主義是極端嚴肅且遠超歷史領域之外的想法受到了危險的沖擊:從更深一層的意義上講,它破壞了現代歐洲文明的根基,特別是知識、自由、教育甚至真理等概念。這是我們世界的全部,它代表著人類的現實,卻被集權主義扼殺。從這個意義上講,納粹主義造成的文化災難同樣也造成了西方思想傳承的巨大斷裂。顯然,我們還在不斷地發現遭受污染的規模,其后果就像切爾諾貝利一樣在持續裂變,盡管那些源自納粹災難的事件可能會在曠日持久的黑暗中湮滅。

本文選自歐洲考古學會(EAA)2004年第10屆年會暨“血統與土地”國際研討會(Table ronde internationale"Blut und Boden")的論文集刊——《納粹在西歐被占領土上的考古》(L'archéologie nazie en Europe de l'Ouest),系該論文集刊之跋,法國Infolio出版社,2007年版。

該論文集刊由三位著名的法國當代考古學家——讓-皮埃爾·勒讓德爾(Jean-Pierre Legendre,洛林文物局遺產部主任)、勒洪·奧利維(Laurent Olivier,法國國家考古博物館考古遺產部主任)和貝爾娜黛特·施妮澤勒(Bernadette Schnitzler,斯特拉斯堡考古博物館館長)主編。