肖邦兩首波羅乃茲舞曲曲式結構比較研究

●張倩

肖邦兩首波羅乃茲舞曲曲式結構比較研究

●張倩

波羅乃茲舞曲是肖邦的鋼琴作品中較有代表性的作品之一,兩首舞曲分別創作于1821年和1840年,為肖邦華沙時期和巴黎時期的作品。將通過對其《降A大調波羅乃茲舞曲》和《升f小調波羅乃茲舞曲》(op.44)曲式結構的分析,從結構的方整性、三部性以及中部的結構等方面,探討兩首舞曲在結構上的異同點。

肖邦;波羅乃茲舞曲;曲式結構

一、肖邦與波羅乃茲舞曲

肖邦(FryderykFranciszekChopin,1810—1849),出生于華沙郊區的熱拉佐瓦沃拉,是浪漫主義時期音樂的代表人物,素有“鋼琴詩人”之稱。肖邦是浪漫主義時期唯一一位全身心獻身于鋼琴的作曲家,他的作品體裁涉及范圍很廣,包括瑪祖卡舞曲、波羅乃茲舞曲、前奏曲、練習曲、回旋曲等,其中,波羅乃茲舞曲是肖邦比較具有代表性的作品之一。

“波羅乃茲舞曲”也稱“波蘭舞曲”,是一種流行于波蘭民間的舞蹈音樂。波羅乃茲舞曲莊嚴緩慢,具有貴族氣息的三拍子舞曲。波羅乃茲舞曲在肖邦的創作中體現了強烈的民族意識,這種舞曲來源于波蘭貴族沙龍的伴奏音樂,音樂穩健,三拍子,樂段結束時常常有固定音型。在結構上,肖邦進一步擴大了它的空間,極富創造性的使這種舞曲的體裁達到了新的創作領域。

二、肖邦兩首波羅乃茲舞曲曲式結構

肖邦《降A大調波羅乃茲舞曲》,創作于1821年,是肖邦在華沙學校時的作品,當時肖邦只有11歲。他創作這首舞曲是為了獻于A.齊文尼先生,作為肖邦的鋼琴老師,他給了肖邦莫大的幫助。其整體曲式結構圖如下:

圖1 肖邦《降A大調波羅乃茲舞曲》曲式結構圖

這首波羅乃茲舞曲的曲式結構為帶有三聲中部的三部曲式,其結構較為清晰,句與句、段與段之間的劃分都十分的明確,呈示部、中部和再現部均由再現三段曲式組成,無論在結構上還是調性上都符合傳統三部曲式的結構布局。

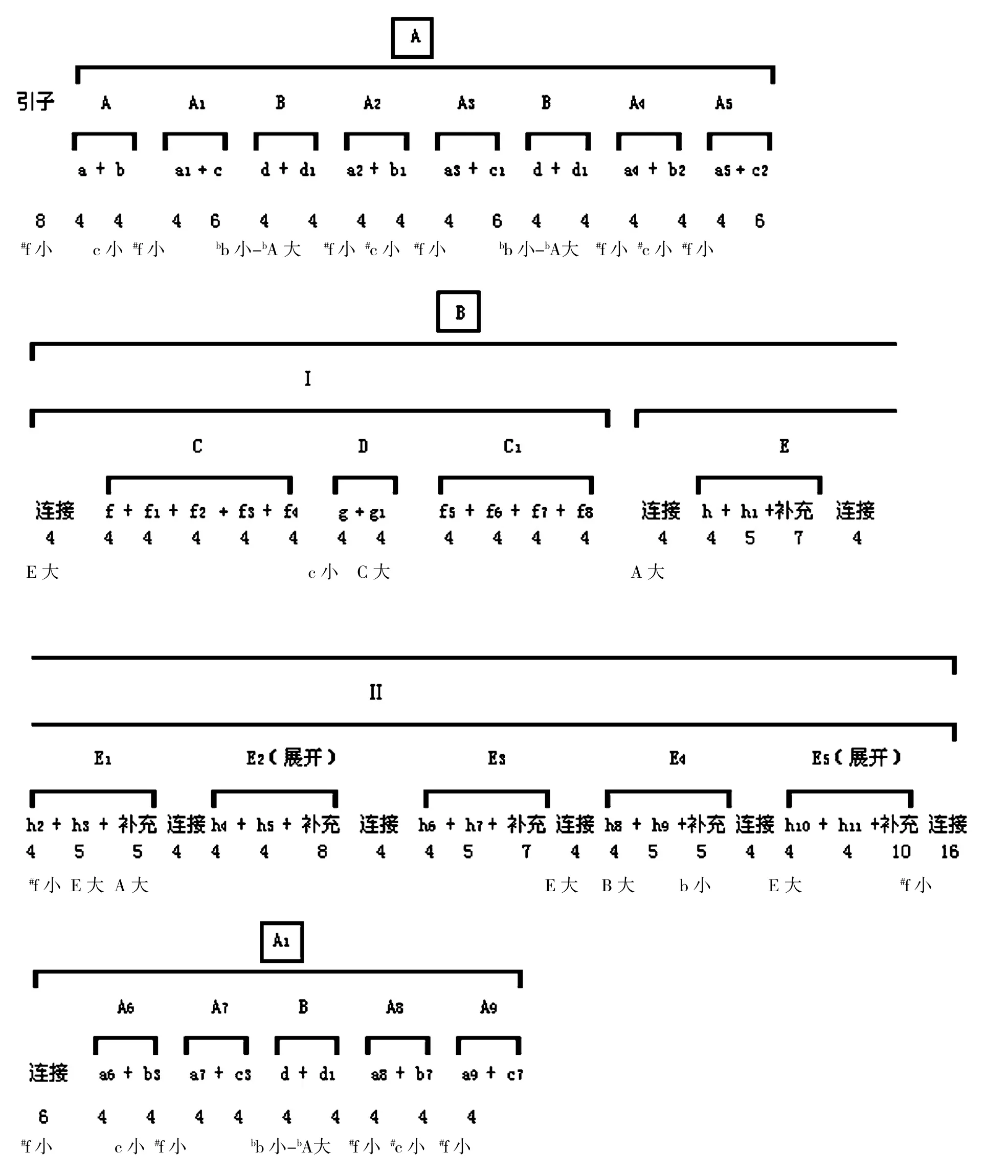

另一首編號為的《升f小調波羅乃茲舞曲》(op.44)創作于肖邦巴黎時期,大約在1840—1841年,是他獻給夏爾·德·博沃公爵夫人的一首舞曲,這是一首真正的鋼琴交響詩,但它的形象不是凱旋歡慶的,而是深刻戲劇性的。其整體曲式結構如圖2。

圖2 肖邦《升f小調波羅乃茲舞曲》(op.44)曲式結構圖

這首作品是三部曲式,但是各部分的結構相對較為復雜。呈示部采用類似于三部五部曲式的結構;中部更是采用集合性的中部,可以分為兩個部分,第一個部分為三段曲式,而第二個部分可以分為六個樂段,每個樂段都是變化重復的關系,其中還包含兩個展開型的段落;再現部省略了呈示部的兩個段落,形成了一個再現三段曲式。

三、肖邦兩首波羅乃茲舞曲的結構異同點

肖邦的《降A大調波羅乃茲舞曲》和《升f小調波羅乃茲舞曲》(op.44)分別創作于肖邦華沙時期和巴黎時期的作品,在其創作的早期,受到波蘭傳統音樂文化的影響,其創作的思路十分的清晰,曲式的結構也十分明朗。而在其創作的晚期,他受到生活的影響,作曲的風格與往日大不相同。

(一)肖邦兩首波羅乃茲舞曲的相同點

肖邦這兩首作品的創作時期和創作背景雖然不同,但是在這兩首作品中,傳統三部曲式的影子依稀可見,特別是華沙時期創作的《降A大調波羅乃茲舞曲》更是完全遵循傳統三部曲式的結構。因此,這兩首作品無論在整體結構和內部結構中,都有其相似之處。

1.結構的三部性

三部性原則是在呼應原則的基礎上建立起來,就是在遙相呼應的兩個部分之間插入一個中間部分。而三段曲式和三部曲式是按照三部性原則組合而成的曲式,三部曲式是三段曲式的擴大形式,它的三個組成部分(或至少其中一個部分)的結構為大于段落的曲式。這兩首波羅乃茲舞曲都是由呈示部、中部、再現部三個部分組成的三部曲式。

除整體結構外,其結構的內部也有很多符合三部性原則之處。《降A大調波羅乃茲舞曲》的三個部分都是由三段曲式組成;《升f小調波羅乃茲舞曲》(op.44)呈示部、中部的第一部分和再現部也都是由三段曲式組成,是在三部性原則的基礎上建立起來的。

2.結構的方整性

方整性樂段的最大特點就是一個樂段中樂句的數量以及組成樂句的小節數都為偶數的樂段。在《降A大調波羅乃茲舞曲》中,除了呈示部主題由3個四小節的樂句組成之外,其余樂段均由方整性樂段構成;《升f小調波羅乃茲舞曲》(op.44)的結構更加方整,除了中部第二部分的呈示段由五個四小節樂句組成之外,其余均由方整性樂段構成。

3.呈示型的中部

三部曲式的中部可以分為兩種,一種是三聲中部,另一種是插部。三聲中部通常在帶有三聲中部的作品中,作曲家一般用“Trio”來標注。在《降A大調波羅乃茲舞曲》的曲譜上,肖邦就用了“Trio”來表明其呈示性的中部。

譜例1肖邦《降A大調波羅乃茲舞曲》40-47小節

另一首《升f小調波羅乃茲舞曲》(op.44)中部的第一部分雖然沒有明確的標志表明其結構,并且沒有明確的和聲終止,但是根據材料的對比也可以將其劃分為并置型中部的三段曲式。

譜例2肖邦《升f小調波羅乃茲舞曲》中部第一部分呈示段主題(84-87小節)

譜例3肖邦《升f小調波羅乃茲舞曲》中部第一部分中段主題(104-107小節)

(二)肖邦兩首波羅乃茲舞曲的相異點

即使肖邦這兩首波羅乃茲舞曲在整體結構,內部結構方面都有其相似之處,但是由于肖邦的生活經歷對其創作的影響,使其晚期的作品帶有更多的個人情感因素,與早期的創作相比有不少的創新之處。

1.三聲中部與集合性中部

肖邦《降A大調波羅乃茲舞曲》與《升f小調波羅乃茲舞曲》(op.44)的中部除了帶有呈示性的特點之外,最大的區別在于其中部可以劃分出的數量的多少。《降A大調波羅乃茲舞曲》的中部為三聲中部,段落明確,結構方整。而《升f小調波羅乃茲舞曲》的中部為集合性中部,可以明顯的分為兩個部分。

集合性中部就是將三部曲式中規模較大的中部劃分為兩個或者兩個以上部分,并將這幾個部分聯結在一起,形成一種并列的中部,使全曲都帶有組曲性。集合性中部的各個部分既可以是呈示性段落,又可以是展開性段落。就像肖邦這首《升f小調波羅乃茲舞曲》(op.44),它的中部可以劃分為兩個部分,第一部分為三段曲式,帶有呈示性,而第二部分為一個由一段曲式材料展開形成的展開性段落。而與《降A大調波羅乃茲舞曲》最大的區別也正是在于它中部第二部分。這段展開性段落一共可以劃分為六個樂段,都是根據一個主題變化發展而來。

集合性中部的第二部分E樂段一個由兩個變化重復的樂句組成,并帶有7小節的補充,帶有呈示性。后面的五個樂段都是由這個主題變化發展而來,其中,E1、E3段轉向E大調,E4樂段轉向了B大調,其中還包含E2和E6兩個段落為展開性段落,由主題樂段展開而來。所以,這首波羅乃茲舞曲的中部既帶有呈示性,又帶有展開性。

2.再現部的完全再現和變化再現

肖邦這兩首波羅乃茲舞曲結構的另一個不同之處在于其再現部。《降A大調波羅乃茲舞曲》的再現部是完全再現,肖邦甚至沒有采用過多的變奏手法,而是直接在中部結束時標有“D.C.”的標志,代表著重頭再來的意思。

而《升f小調波羅乃茲舞曲》(op.44)的再現部屬于變化再現,雖然主題材料與呈示部基本相同,但是肖邦采用變奏手法使得作品的織體更加的豐富。不僅如此,他還將呈示部中的三段五段曲式縮減為三段曲式。

四、結語

肖邦這兩首波羅乃茲舞曲的結構都是按照傳統三部曲式的結構發展而來的,特別是《降A大調波羅乃茲舞曲》,它完全符合傳統三部曲式的結構原則。而《升f小調波羅乃茲舞曲》(op.44)雖然結構相對較為復雜,但其遵循傳統的結構形式還是較為明顯的。雖然如此,這兩首波羅乃茲舞曲每個部分的結構有大不相同,仍然能夠看出肖邦在華沙時期和巴黎時期的創作結構和手法的變化。

[1]于潤洋.西方音樂通史[M].上海:上海音樂出版社,2004.

[2]高為杰,陳丹布.曲式分析基礎教程[M].北京:高等教育出版社,2006.

[3]吳祖強.曲式與作品分析[M].北京:人民音樂出版社,2003.

張倩,女,供職于煙臺南山學院。