談博物館整體空間的規(guī)劃與運(yùn)用

——以廣西民族博物館為例

●伍丹

談博物館整體空間的規(guī)劃與運(yùn)用

——以廣西民族博物館為例

●伍丹

以廣西民族博物館為例,通過從整體外環(huán)境布局、主樓內(nèi)部空間營(yíng)造、展廳內(nèi)部功能分區(qū)以及博物館內(nèi)部展示空間重新規(guī)劃、空間與功能是否匹配等方面進(jìn)行研究,談其作為博物館在空間布置和展示空間中的成功與不足。

博物館空間規(guī)劃;設(shè)計(jì)方法;功能分區(qū)

民族博物館一直是以展現(xiàn)民族特色為主,以弘揚(yáng)和展示當(dāng)?shù)孛褡鍫N爛的文化和悠久的歷史為重任。同時(shí)也是對(duì)外展現(xiàn)本地民族文化活動(dòng)的窗口,作為一座城市的名片,具有一定的重要意義。在對(duì)廣西民族博物館進(jìn)行一系列的實(shí)地考察后,筆者結(jié)合博物館內(nèi)外空間的布置和運(yùn)用情況來進(jìn)行分析。

一、廣西民族博物館概況

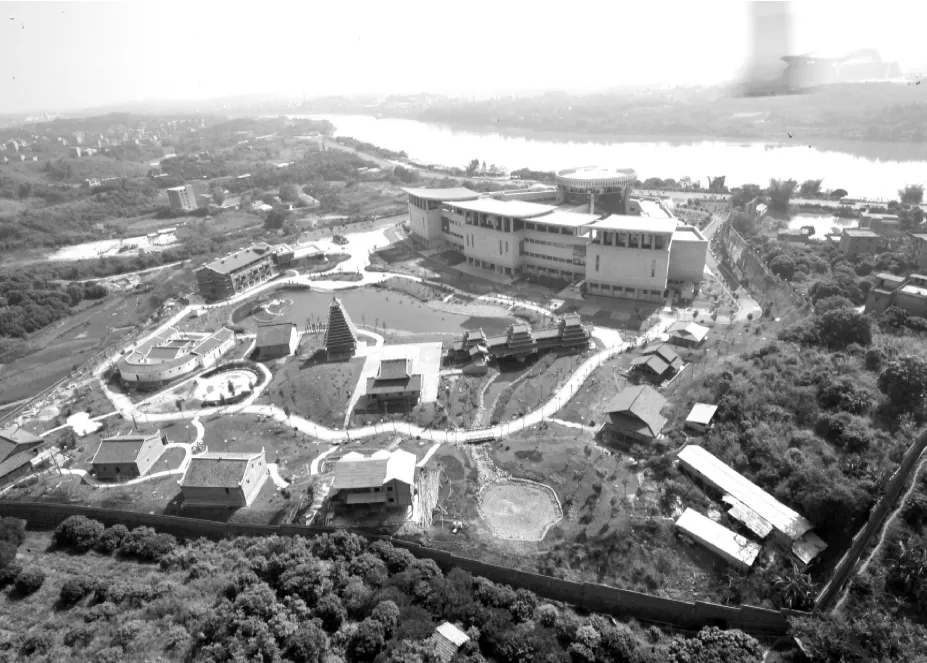

廣西民族博物館(以下簡(jiǎn)稱民博)是以研究和展示廣西民族文化為專題的博物館,2006年3 月2日動(dòng)工,于2008年11月30日竣工,并在2009年5月1日對(duì)外開放(見圖1)。廣西民族博物館坐落在廣西首府南寧市青秀山風(fēng)景區(qū),靠山面水,被青山綠水環(huán)繞,整個(gè)占地面積約130畝(總用地面積:86666.62m2),整個(gè)博物館的主樓建筑面積為28360.6m2,包含30134m2的廣西傳統(tǒng)民居建筑露天展示園。民博的主體建筑外形以代表廣西地域特色的銅鼓以及銅鼓上的花紋構(gòu)件作為設(shè)計(jì)元素,屹立在青山腳下,成為這一片區(qū)域的標(biāo)志性建筑物。作為館內(nèi)展示場(chǎng)所延伸的12個(gè)世居民族的代表建筑分別以各民族所具有代表性的建筑為主,沿著館內(nèi)露天展示園的水池分別坐落在不同區(qū)域(見圖2)。其中,以銅鼓為造型的標(biāo)志性建筑主要采用鋼筋混凝土、鋼材和玻璃,主樓建筑外墻采用石材,大理石、花崗巖等進(jìn)行鋪砌,在材料選擇上,水藍(lán)色的玻璃建筑搭配鵝黃色花崗巖外墻,這一配色使建筑和周圍的自然環(huán)境和諧共處,讓建筑主體更容易融入周邊環(huán)境中。力求在不破壞周邊環(huán)境的前提下,達(dá)到生態(tài)性與地域文化相統(tǒng)一。

圖1 廣西民族博物館

圖2 廣西民族博物館和露天展示園鳥瞰圖

二、廣西民族博物館整體構(gòu)造解析

(一)外環(huán)境整體布局

民博在整個(gè)場(chǎng)地布局上主要分為展示民族文化的主樓建筑和展示12個(gè)世居民族風(fēng)情的露天展示園兩大部分(見圖3)。在地理位置上,主樓面向邕江、背靠青秀山。露天展示園內(nèi)有一水池,各民族建筑圍水池而建的同時(shí)合理運(yùn)用地勢(shì)高差,將建筑布置得錯(cuò)落有致。

圖3 廣西民族博物館全景圖

圖4 露天展示園平面圖

在主樓的外圍,設(shè)置一條可以環(huán)繞整個(gè)博物館以及露天展示園的主干道路線(見圖4),主干道寬度為7米,并在露天展示園里設(shè)置另一條環(huán)繞中心池塘的主干道,道路寬度為4米,可容納4人坐電瓶車。通過這條主干道,可以依次抵達(dá)各個(gè)少數(shù)民族民居,民居依主干道而建,在一定程度上這條路將每個(gè)民居串聯(lián)起來,讓露天展示園內(nèi)部交通系統(tǒng)更完整。合理利用這一系統(tǒng),可以使區(qū)域劃分更有秩序性和完整性,在一定程度上節(jié)約用地。公共空間區(qū)域的流動(dòng)性加強(qiáng),場(chǎng)所和場(chǎng)所之間的聯(lián)系緊密,讓整個(gè)博物館外部空間的道路交通功能能得到充分運(yùn)用,貫通室內(nèi)外。總之,使園內(nèi)建筑之間的流線更加緊湊,園內(nèi)治理成本降低。平時(shí)重大節(jié)日客流量較大時(shí)可適當(dāng)緩解園內(nèi)交通壓力,同時(shí)也可將游客分流至不同地區(qū),也確保水池附近的行人安全。

(二)主樓內(nèi)部空間營(yíng)造

博物館并不是單一的展示場(chǎng)所,在不同類型的博物館中,都有一個(gè)共同點(diǎn),就是博物館內(nèi)部的每一個(gè)功能都是相互關(guān)聯(lián)的。所以,博物館的造型和內(nèi)部空間的分配也必須考慮各功能的協(xié)調(diào)發(fā)展。

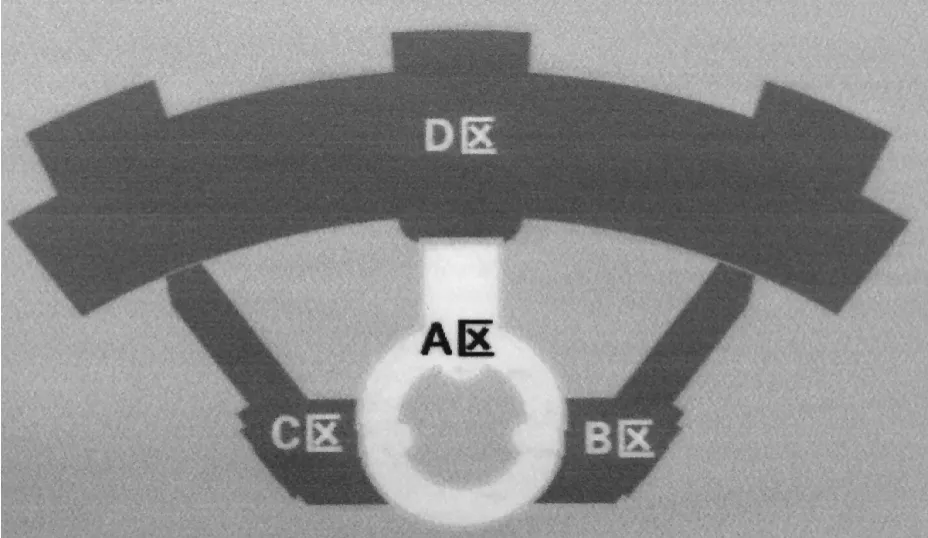

在總平面上,將主樓整棟建筑的空間區(qū)域劃分為A、B、C、D區(qū),以A區(qū)、D區(qū)所在的直線為對(duì)稱軸進(jìn)行軸對(duì)稱(見圖5)。A區(qū)為銅鼓造型建筑所在的區(qū)域,通過一個(gè)圓弧形的中庭將B區(qū)、C區(qū)、D區(qū)三個(gè)區(qū)域串聯(lián)在一起。從平面圖上看來,A區(qū)為中庭環(huán)廊;D區(qū)為主樓,為主要陳列展廳;B區(qū)、C區(qū)為鏈接A區(qū)至D區(qū)的另外2條通道,作為輔助空間。

圖5 主樓建筑內(nèi)部規(guī)劃

(三)展廳內(nèi)部功能分區(qū)

館內(nèi)建筑總面積為28360.6m2,分首層、二層、三層、四層、五層、六層。首層為公共服務(wù)區(qū)、庫(kù)房、設(shè)備區(qū)、實(shí)驗(yàn)室和部分辦公區(qū)域,二層、三層為主要展廳,四層為多功能會(huì)議室兼民族文化表演場(chǎng)所,五層、六層現(xiàn)做為主要行政辦公區(qū)域。在功能分區(qū)上,主要的行政辦公區(qū)域安排在五層、六層,公共服務(wù)區(qū)、庫(kù)房、設(shè)備區(qū)等輔助用房安排在首層,二層、三層、四層為主要的展示空間。首層到三層的建筑面積基本相當(dāng),均由銅鼓造型建筑和主樓兩部分組成,四層至六層的面積僅僅為銅鼓造型建筑所在的A區(qū)區(qū)域大小。所以在內(nèi)部空間分配上,四層至六層完全從整個(gè)建筑樓層中分離,形成閉合空間,隔壁性強(qiáng),不受外界干擾作為辦公區(qū)域,具有很好的私密性。

沿主入口進(jìn)入博物館,以大廳環(huán)廊中央的花紋圖案為準(zhǔn),按照左、中、右的空間順序?qū)?nèi)部空間分為三個(gè)區(qū)域,并各自延伸至主樓。以首層平面圖為例(見圖6),作為整個(gè)博物館核心的空間,也是游客較為密集的場(chǎng)所,所以起到能體現(xiàn)出民博整個(gè)建筑空間的尺度和作用,在左右兩邊區(qū)域設(shè)置電梯、樓梯,中間區(qū)域設(shè)計(jì)自動(dòng)扶梯,形成一個(gè)橫向和縱向的交通系統(tǒng),這一交通系統(tǒng)憑借樓層空間優(yōu)勢(shì)發(fā)揮其獨(dú)特的空間切換功能。

圖6 首層平面布置圖

首層也是游客進(jìn)入博物館中的第一個(gè)空間,在功能和空間的設(shè)置上充分考慮空間與功能的適當(dāng)平衡,一層在設(shè)置上作為公共服務(wù)空間、教育活動(dòng)空間、流動(dòng)空間和防護(hù)空間,同時(shí)也對(duì)館內(nèi)人流量的集中和分散起到輔助作用,對(duì)營(yíng)造良好的展示空間提供必要的硬件措施。故首層主要設(shè)置為辦公區(qū)、會(huì)議室兼接待室,游客服務(wù)中心以及主樓藏品保存?zhèn)}庫(kù)。在大多數(shù)博物館的布置上,藏品保存區(qū)域都安排在比較隱秘的區(qū)域,故首層的主樓區(qū)域?yàn)榉忾]空間,不對(duì)外開放。

(四)內(nèi)部展示空間重新規(guī)劃

二層為主要展廳區(qū)域(見圖7)。主要展廳位于主樓D區(qū),沿著環(huán)廊來到B區(qū)、C區(qū)參觀展覽,B區(qū)、C區(qū)域原本為辦公區(qū),2013年底因博物館發(fā)展的需要,其原來的展廳數(shù)量已滿足不了參觀需求,因此需要將原有的辦公區(qū)改造成展廳來滿足發(fā)展需要,滿足更多觀眾需求。這一改造使二層大部分空間區(qū)域作為展示區(qū)域,增加展廳面積1335m2。由于將原本封閉的辦公區(qū)改造成展廳后,不僅要保持原有空間的空間秩序、交通流線,還要考慮新功能是否適應(yīng)原有空間形態(tài)。在展廳設(shè)置上,考慮到一般的展柜占地面積較大,對(duì)原本作為辦公區(qū)域的空間而言,陳列道具的功能和空間尺度不平衡,使得原本就相對(duì)“微型”的空間而言,空間更加狹小,在空間尺度上給人擁擠感受,不利于展品的展示和文化氛圍的突出。在經(jīng)過一番設(shè)計(jì)后,展示形式采用半開放的場(chǎng)所,所有陳列道具、展品都全部采用“裸展”的形式呈現(xiàn)在游客面前,部分展品直接放在展臺(tái)上,配以玻璃框甚至是直接放在展示道具上,在展柜前面設(shè)置防護(hù)欄,拉近展品和觀眾之間的距離。展廳原先的設(shè)計(jì)功能是和辦公空間所匹配,故改造成展廳后,部分細(xì)節(jié)需要磨合,因“裸展”形式?jīng)]有增加太多的保護(hù)措施,如何防潮和防其他傷害,這也是作為博物館展示空間設(shè)計(jì)上需思考的一個(gè)重點(diǎn)。

圖7 二層平面布置圖

B區(qū)、C區(qū)貫通后,將環(huán)廊和主樓展廳之間的道路聯(lián)通,也使得觀賞人群走向和集散數(shù)量得到流動(dòng)和改變,分擔(dān)了原本作為主要通道的A區(qū)的交通壓力,提高游客參觀路線的可選擇性和觀賞興趣,使樓層內(nèi)部的交通得到貫通。

二層環(huán)廊原本設(shè)置為一個(gè)半封閉區(qū)域的民族產(chǎn)品商店和相關(guān)影像書籍咖啡吧,2014年初因博物館產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要,將整個(gè)二層環(huán)廊改造成開放式商店和休息區(qū)域,使得整個(gè)環(huán)廊的使用面積增加,空間使用率得到很大的提升,同時(shí)也加強(qiáng)了游客和商品接觸的機(jī)會(huì),有利于民族產(chǎn)品的展示和銷售。

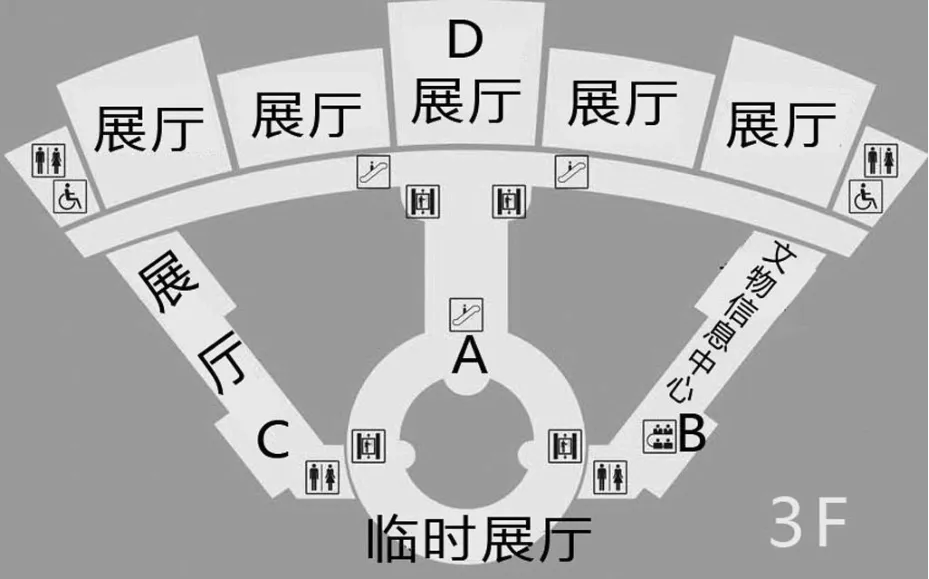

三層使用功能設(shè)置為展廳,主要為臨時(shí)展廳和文物信息中心,主樓的功能布局上和二層相同也是作為主要展廳使用,主樓位置作為主要展廳,原來右邊辦公區(qū)域現(xiàn)改為“老物件展覽”展廳,原展廳面積7642m2,改造后展廳面積增加至8977m2(見圖8)。將二層和三層原來作為辦公室的空間改為微型展廳,在樓層功能分區(qū)上充分把二層、三層改變?yōu)椴┪镳^主要的展示區(qū)域。同時(shí)環(huán)廊所在區(qū)域也可根據(jù)展覽的需要作為臨時(shí)展廳,在一定程度上充分利用了空間,在不擴(kuò)建的基礎(chǔ)上增加空間使用率。四層整層樓主要作為多媒體會(huì)議室、民俗文化匯演場(chǎng)所和博物館內(nèi)大型活動(dòng)展演區(qū)域。

圖8 三層平面布置圖

(五)空間與功能必須匹配

五層、六層原先規(guī)劃是作為休閑場(chǎng)所,后因博物館發(fā)展需要,改造為辦公室,相比其他作為展廳的樓層有相對(duì)較好的私密性(見圖9)。但作為半封閉的空間,原先的造型和內(nèi)部空間的分配也必須考慮與功能的協(xié)調(diào)發(fā)展。例如原先局部空間的設(shè)計(jì)功能是作為開放區(qū)域使用,承載的人流量較少,經(jīng)過改造,作為主要行政辦公區(qū)域后,因功能需要把整個(gè)空間劃分為一個(gè)個(gè)獨(dú)立的辦公空間,使原本就狹小的空間更加擁擠。樓層材料結(jié)構(gòu)也與其他樓層不同,窗戶為密不透風(fēng)不可打開的防爆玻璃,只能在局部開一面小窗,空氣流通靠中央空調(diào)。不透風(fēng)的辦公環(huán)境以及全封閉的玻璃窗,使員工在辦公時(shí)感覺悶熱,空氣流動(dòng)性較差。每逢艷陽天,受太陽高溫影響,部分區(qū)域處于暴曬狀態(tài)(大部分辦公室窗戶現(xiàn)已安裝窗簾),加上空氣流動(dòng)性差,整個(gè)頂層空間都處于悶熱狀態(tài)。經(jīng)過一些硬件上的改善和整合,空間上進(jìn)行一些重新規(guī)劃,將空間和所匹配的功能合理安排,得到一定緩解。

圖9 五層、六層辦公區(qū)平面圖

三、結(jié)語

如何對(duì)博物館內(nèi)外空間進(jìn)行合理的改造和規(guī)劃,并且和使用功能相符合?通過對(duì)廣西民族博物館的內(nèi)外環(huán)境布置的實(shí)地考察,得知一個(gè)博物館的整體空間和規(guī)劃、空間分配和功能是否協(xié)調(diào),是博物館的一個(gè)設(shè)計(jì)重點(diǎn)。從廣西民族博物館在空間改造和規(guī)劃上成功和不足的經(jīng)驗(yàn),我們可以得到啟示。

[1]方濤.博物館建筑空間整合設(shè)計(jì)研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué).2008.

[2]唐文.淺談現(xiàn)代博物館中的空間傳達(dá)——現(xiàn)代博物館空間展示[D].武漢:湖北美術(shù)學(xué)院.2008.

[3]蔣伯寧,莫海量.地域性建筑風(fēng)格的體現(xiàn)——記廣西民族博物館方案創(chuàng)作[J].廣西城鎮(zhèn)建設(shè)(環(huán)境與建設(shè)版),2005,(12).

伍丹,女,壯族,廣西藝術(shù)學(xué)院建筑藝術(shù)學(xué)院2014級(jí)會(huì)展藝術(shù)與建筑空間設(shè)計(jì)方向碩士研究生。