機車車輪與75 kg/m鋼軌12號轍叉的接觸分析

石玉,張軍,李霞,孫傳喜,徐永綏

(1.大連交通大學 交通運輸工程學院,遼寧 大連 116028;2.北京建筑大學 機電與車輛工程學院,北京 100044)*

?

機車車輪與75 kg/m鋼軌12號轍叉的接觸分析

石玉1,張軍2,李霞1,孫傳喜1,徐永綏1

(1.大連交通大學 交通運輸工程學院,遼寧 大連 116028;2.北京建筑大學 機電與車輛工程學院,北京 100044)*

針對大秦線重載鐵路固定轍叉磨耗問題,基于實測輪/叉型面,建立了標準JM3車輪型面和磨耗車輪型面與標準轍叉和磨耗轍叉接觸模型.詳細分析了每種輪/叉的接觸情況,如接觸斑面積、等效應力等的變化規律.研究發現標準輪/叉接觸時,其接觸表面發生塑性變形的范圍最大.磨耗輪與標準轍叉接觸時,最大等效應力最大.磨耗輪/叉接觸時,輪/叉型面匹配性能最好.綜上輪/叉間存在少量磨耗時型面匹配性能較好,因而在使用過程中盡可能控制輪/叉間的磨耗,以延長轍叉的使用壽命,降低鐵路運營成本.

道岔轍叉;機車車輪;有限元;輪軌接觸;磨耗

0 引言

道岔是實現列車轉線運行的鐵路軌道主要的結構,也是鐵路軌道的薄弱環節.由于道岔具有數量多、結構復雜、主要部件使用壽命短[1-3]、行車安全性低、養護維修投入大等特點[4],且輪軌間的接觸關系非常復雜,道岔內輪軌磨損更加嚴重[5-7].因此,道岔成為控制鐵路速度的關鍵設備.它與動車組、列車控制并列為我國高速鐵路三大核心技術[8-9].隨著列車速度的不斷提高,輪/岔間的接觸作用變得更加復雜.這對道岔的作用提出了更高的要求.因此精確地對車輪與道岔間接觸作用進行分析已成為當務之急[10].

本文針對大秦線12號道岔轍叉的磨耗情況,通過實際測量得到的輪/叉型面,建立了標準JM3型機車車輪和磨耗后的機車車輪分別與標準轍叉和磨耗后的轍叉不同位置的接觸模型,詳細分析

了機車車輪與轍叉接觸時的接觸斑,等效應力等的變化規律,總結出車輪和轍叉的磨耗對列車過叉時的影響.

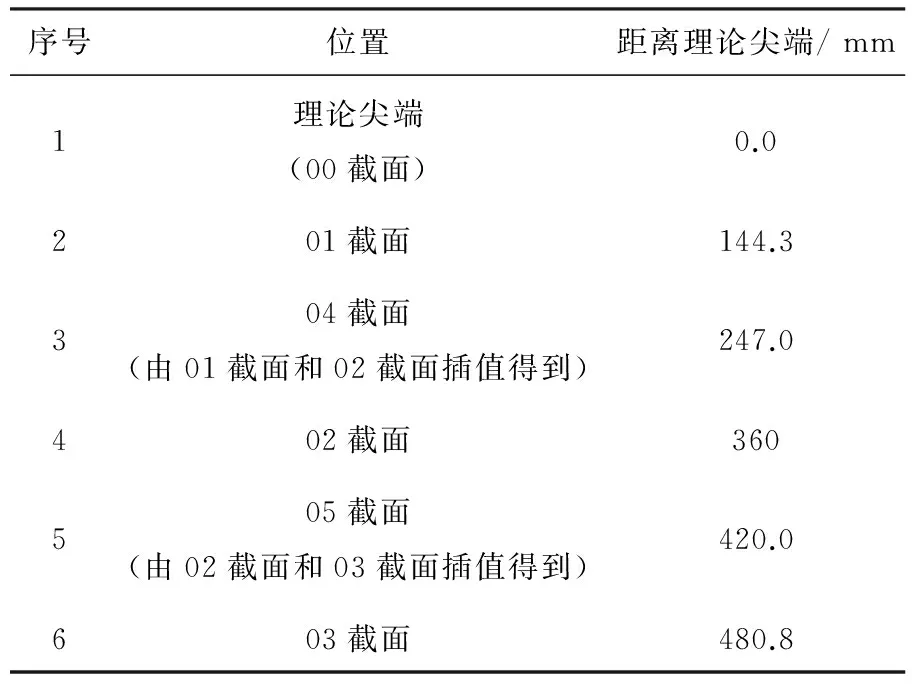

1 標準和磨耗后的輪/叉型面選取

利用鋼軌型面測量儀測量得到大量大秦線標準和磨耗后的輪/叉型面數據.從中選取不同位置的標準轍叉型面和磨耗后的轍叉型面作為輪/叉接觸模型的轍叉型面.以轍叉心軌理論尖端(00截面)為基準,沿著車輛逆向進岔方向先選出三個截面,分別距轍叉心軌理論尖端144.3 mm,360mm和480.8 mm,分別稱作01截面,02截面和03截面.通過01截面和02截面插值得到距轍叉心軌理論尖端247.0 mm的04截面,通過02截面和03截面插值得到距轍叉心軌理論尖端420.0mm的05截面,如表1所示.

表1 轍叉區特殊截面

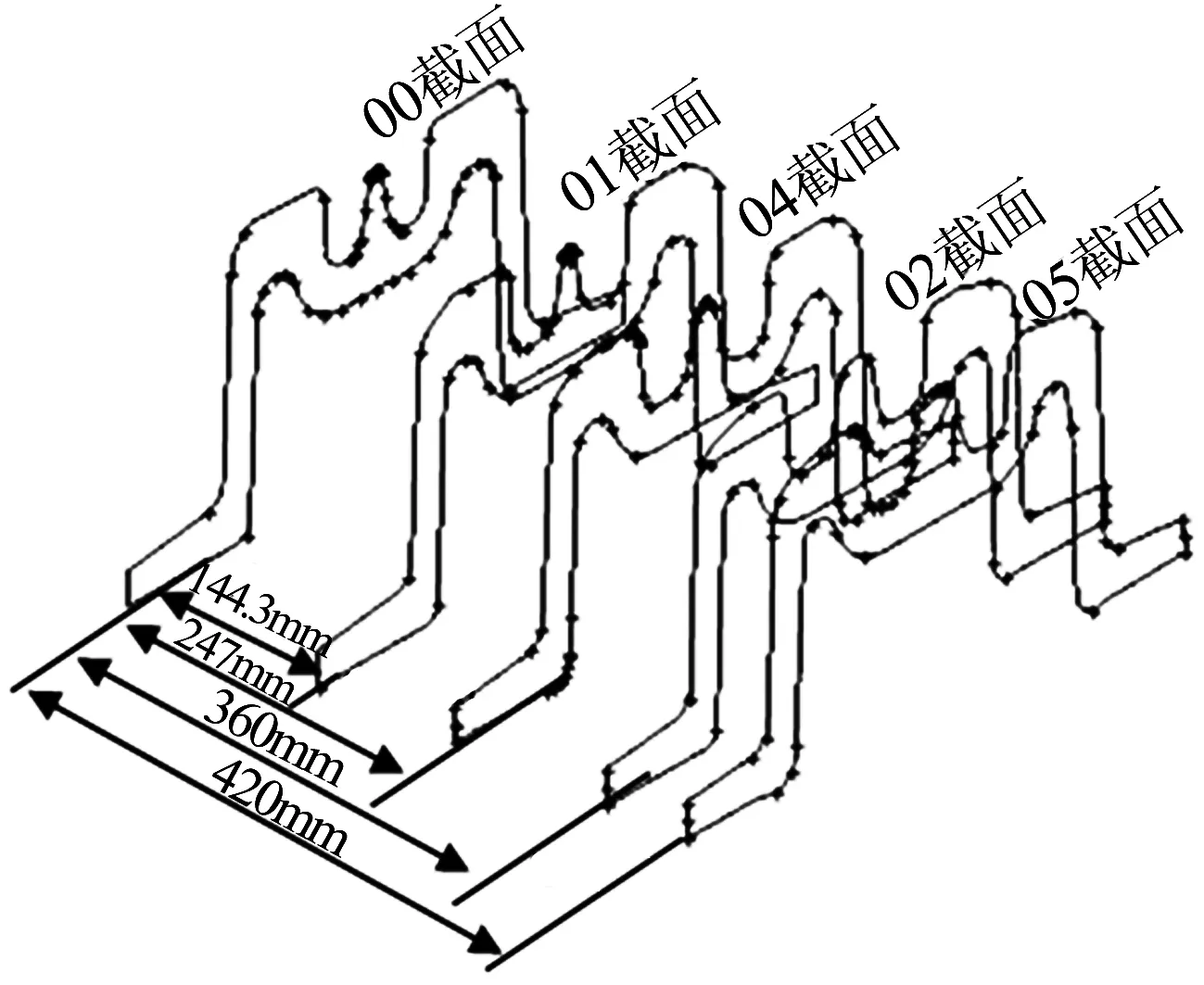

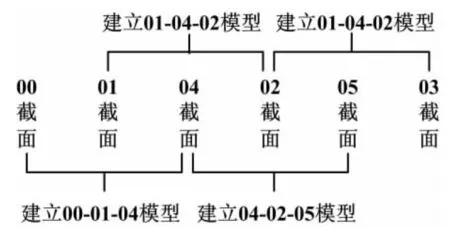

由于實際轍叉的型面形狀是不斷變化的,因此要建立變截面的轍叉模型以使計算模型更加接近真實情況,將01截面,04截面,02截面和05截面作為輪/叉接觸時與車輪型面接觸對中的轍叉截面,各個接觸對中截面在轍叉上的分布如圖1所示.建立以00截面、01截面、04截面和02截面為轍叉模型的起始截面,01截面、04截面、02截面和05截面為轍叉模型的對中截面,04截面、02截面、05截面和03截面為轍叉模型的終止截面,分別稱四個輪/叉接觸模型為00-01-04模型、01-04-02模型、04-02-05模型和02-05-03模型.轍叉理論尖端只有翼軌沒有心軌,為方便00-01-04轍叉有限元模型的建立, 通過01截面心軌型面和04截面心軌型面插值得到00截面的心軌型面,修改后的轍叉心軌理論尖端截面以及四個接觸截面如圖2所示.

圖1 修改后的轍叉理論尖端和輪/叉接觸的四個轍叉截面位置

圖2 通過各個轍叉截面建立轍叉模型

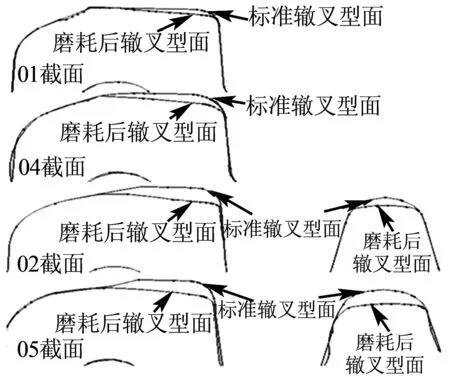

從鋼軌型面測量儀測得的大量的轍叉型面中選出磨耗中期的具有代表性的轍叉型面,作為計算模型的磨耗后轍叉型面.由于列車正向行駛,車輪在過轍叉時先與轍叉翼軌接觸,然后逐漸過渡到心軌上,最后完全與心軌接觸.因此,在車輪剛進入轍叉區時可以不考慮車輪與轍叉心軌的接觸,本文假設在距轍叉心軌理論尖端144mm和247mm的01和04截面處不發生車輪與轍叉心軌的接觸.每個輪/叉對中接觸截面位置的標準轍叉型面和磨耗后的轍叉型面如圖3所示.

圖3 不同位置的標準轍叉和磨耗后轍叉型面

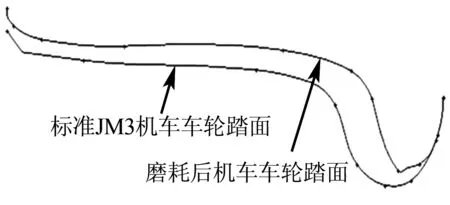

利用車輪型面測量儀對大秦線上的機車車輪踏面進行測量,從得到的大量重載機車車輪型面中選出磨耗中期的一個具有代表性的車輪型面,作為計算模型的磨耗后機車車輪踏面.標準JM3型機車車輪踏面和選出的磨耗后的機車車輪踏面,如圖4所示.

圖4 標準和磨耗機車車輪踏面

2 輪/叉的三維有限元模型的建立

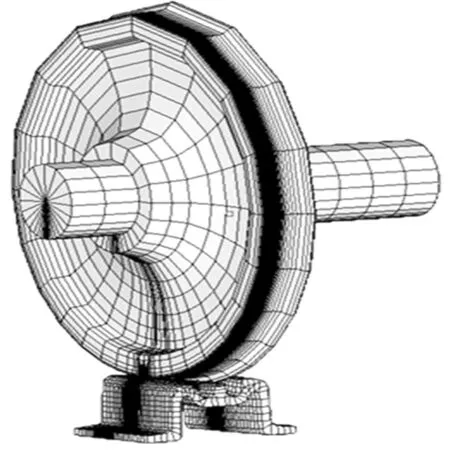

利用HyperMesh分別建立JM3機車車輪與標準轍叉的接觸有限元模型、磨耗后的機車車輪與標準轍叉的接觸有限元模型、磨耗后的機車車輪與磨耗后的轍叉接觸有限元模型.由于車輪與轍叉的接觸區遠小于非接觸區,而本文主要研究的部分是輪/叉接觸區上的應力以及接觸斑的大小,因而為了在保證計算精度的情況下減小計算量,將接觸區劃分成較密的網格,本文最小單元邊長劃分為1 mm,而將非接觸區的網格劃分得較疏.機車車輪與轍叉接觸的三維HyperMesh有限元模型如圖5所示.計算模型中車輪與轍叉在對中位置接觸,軌距為1 435 mm,輪緣內側距為1353mm,機車車輪直徑為1250 mm,機車軸重為25 t,鋼軌底面施加固定約束,在車軸兩端節點施加橫向、縱向固定約束,釋放垂向約束.泊松比取0.3,彈性模量205 GPa,輪/叉間摩擦系數為0.3.

圖5 機車車輪與轍叉接觸的三維有限元模型

3 計算結果分析

3.1 三類輪/叉接觸的接觸斑對比分析

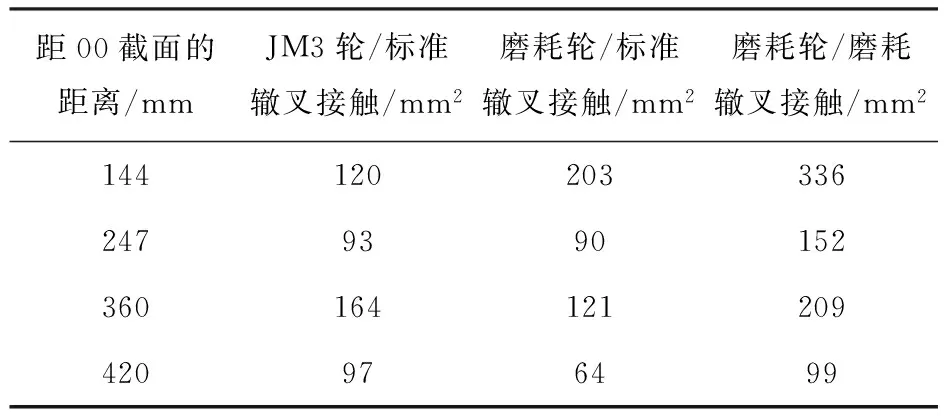

為便于分析,將標準輪/叉接觸、磨耗后車輪/標準轍叉接觸和磨耗后輪/叉接觸時的接觸斑面積變化和接觸斑中心距心軌中心的距離分別繪制在兩個表中,如表2、表3所示.

表2 三類輪/叉接觸接觸斑面積比較

由表2可以得出磨耗后車輪/磨耗后轍叉接觸的接觸斑面積為三類輪/叉接觸中最大的,比磨耗后車輪/標準轍叉接觸的接觸斑面積大54.7%~72.7%,比JM3車輪/標準轍叉接觸的接觸斑面積大2.1%~180%.除了距轍叉心軌理論尖端144 mm處的01截面外,JM3車輪/標準轍叉接觸的接觸斑面積比磨耗后車輪/標準轍叉接觸的接觸斑面積大3.3%~51.6%.即磨耗后車輪/磨耗后轍叉接觸的接觸斑面積最大,磨耗后車輪/標準轍叉接觸的接觸斑面積最小.

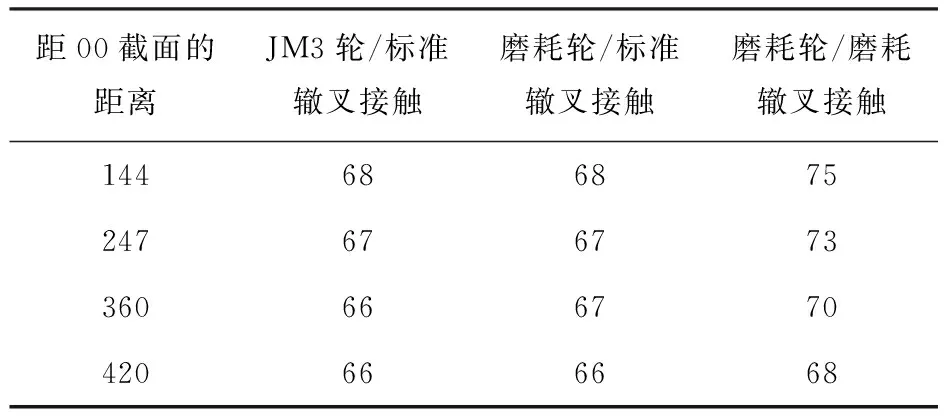

表3 三類輪/叉接觸接觸斑中心距心軌中心距離 mm

從表3可以得出在距離轍叉心軌理論尖端144 mm的01截面到距離轍叉心軌理論尖端420mm的05截面,JM3車輪/標準轍叉接觸和磨耗后車輪/標準轍叉接觸的接觸斑距心軌中心距離都由68 mm減小為66 mm,即由轍叉翼軌向心軌移動了2 mm,磨耗后車輪/磨耗后轍叉接觸的接觸斑距心軌中心距離都由75 mm減小為68mm,即由轍叉翼軌向心軌移動了7 mm.

3.2 三類輪/叉接觸的等效應力對比分析

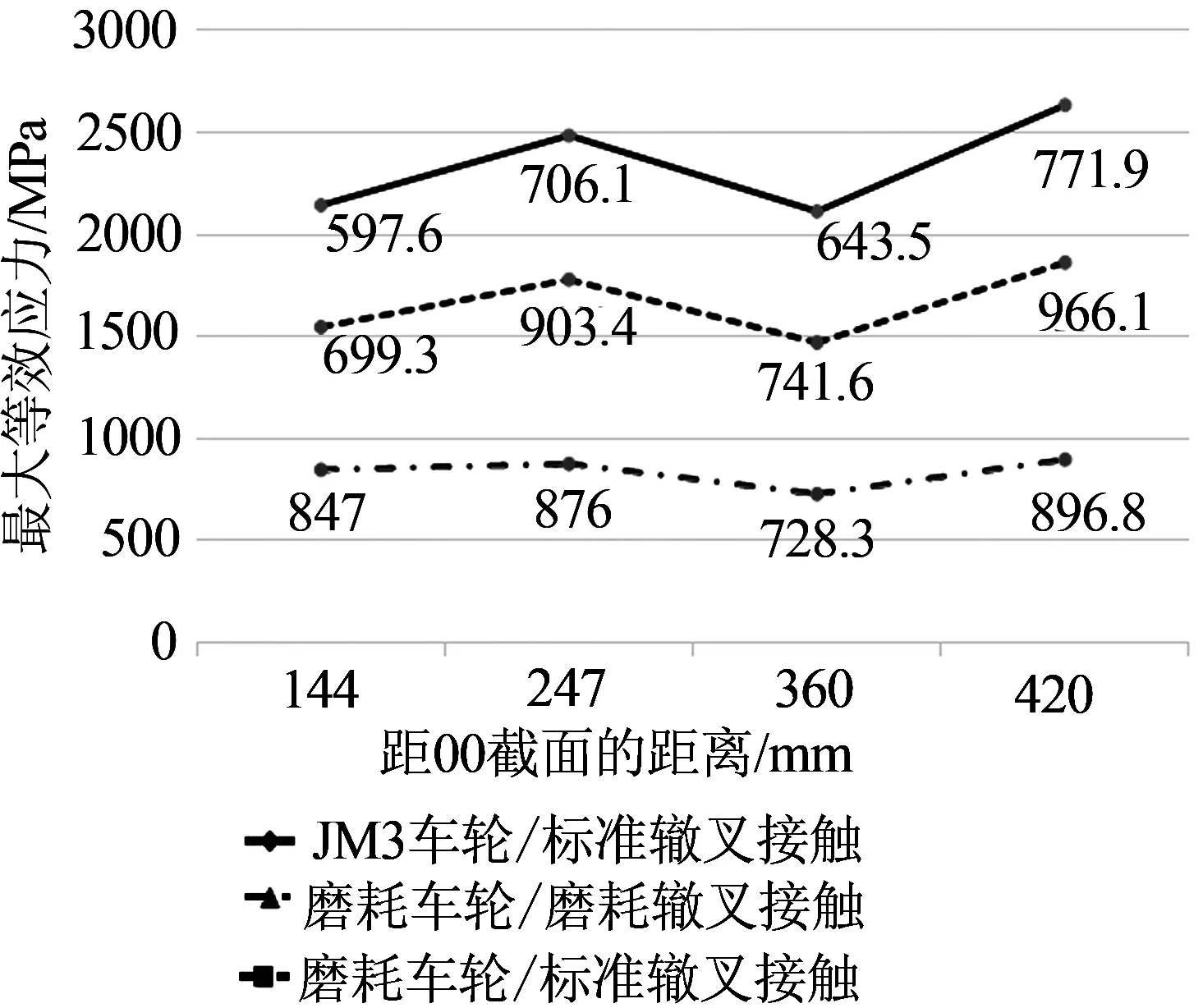

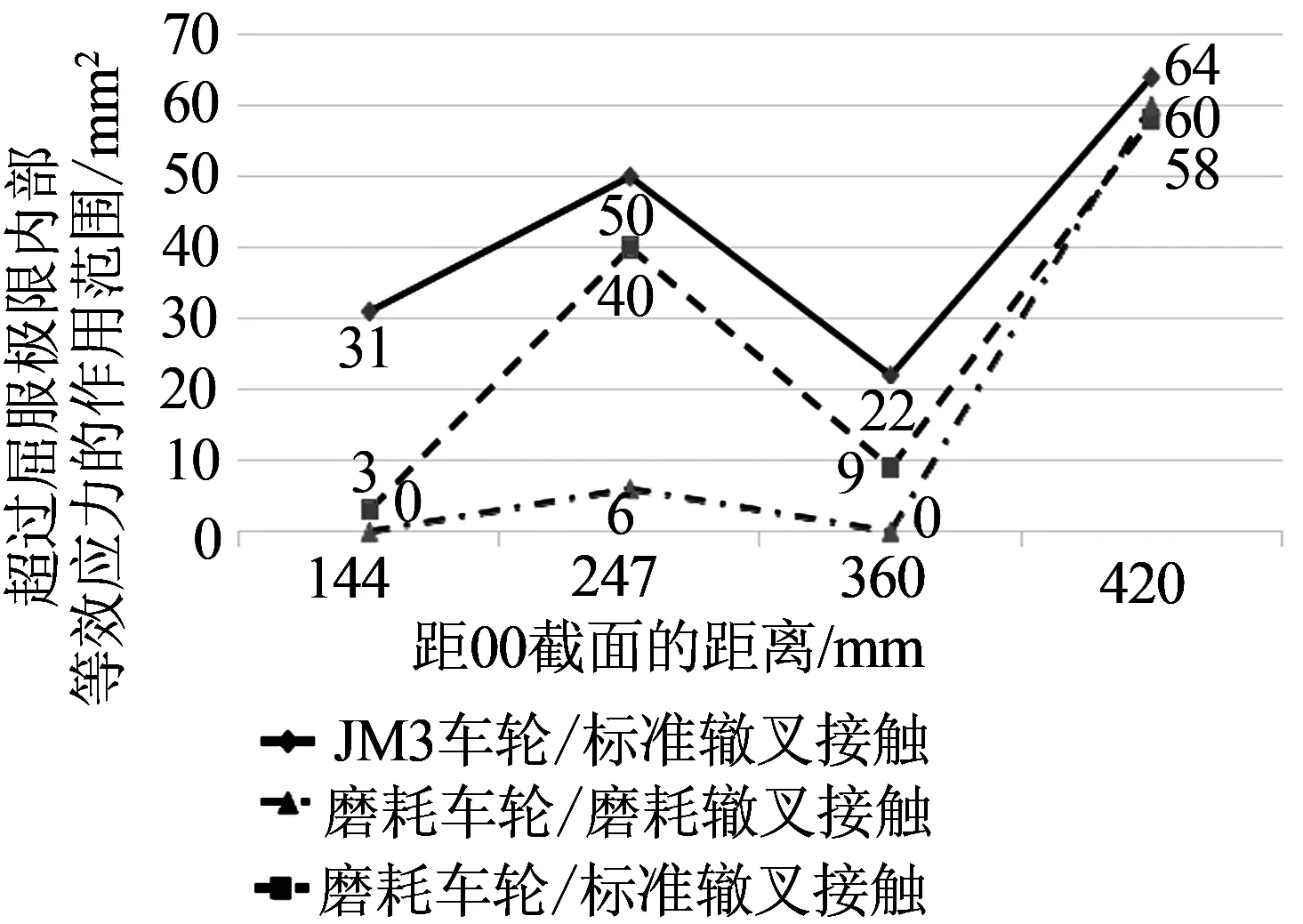

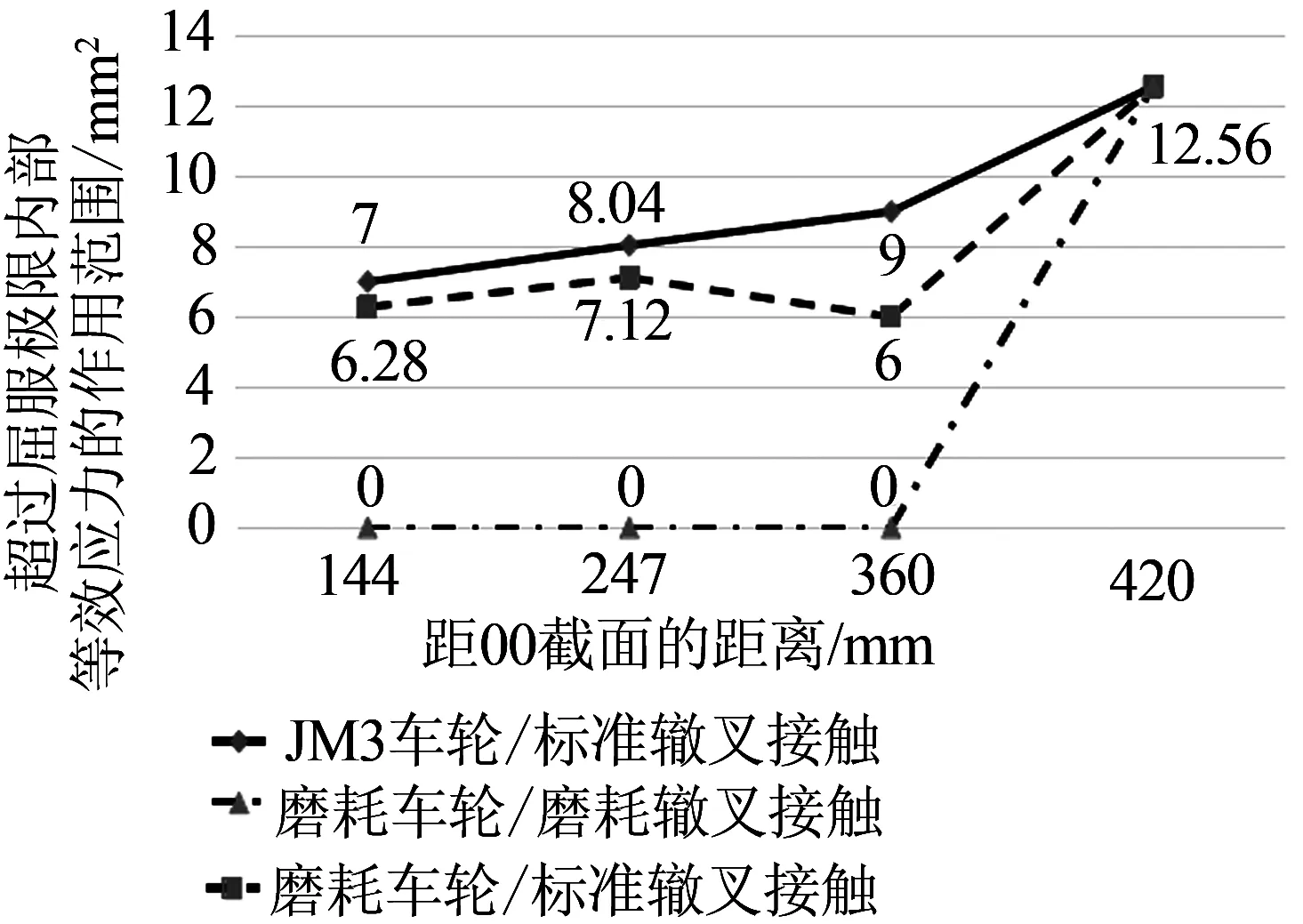

本文中的等效應力的作用范圍是通過將其近似為橢圓,測量得到其長軸和短軸,運用橢圓面積公式得到的.為便于分析,將標準輪/叉接觸、磨耗后車輪/標準轍叉接觸和磨耗后輪/叉接觸時的最大等效應力變化、超過屈服極限的表面等效應力的作用范圍和超過屈服極限的內部等效應力的作用范圍分別繪制在三個圖中,如圖6~圖8所示.

圖6 三類接觸最大等效應力比較

從圖6可以得出磨耗后車輪/磨耗后轍叉接觸的最大等效應力是最小的,比磨耗后車輪/標準轍叉接觸的最大等效應力小13.2%~20.1%,比JM3車輪/標準轍叉接觸的最大等效應力小11.6%~29.4%.除了距離轍叉心軌理論尖端144 mm處的01截面外,JM3車輪/標準轍叉接觸的最大等效應力比磨耗后車輪/標準轍叉接觸的最大等效應力小1.8%~7.2%.即三類輪/叉接觸中,磨耗后車輪/標準轍叉接觸的最大等效應力最大,磨耗后車輪/磨耗后轍叉接觸的最大等效應力最小.

圖7 三類接觸超過屈服極限表面等效應力作用范圍比較

圖8 三類接觸超過屈服極限內部等效應力作用范圍比較

通過圖7、圖8可以得出,綜合考慮參與計算的01截面、04截面、02截面和05截面四個截面,JM3車輪/標準轍叉接觸的超過屈服極限的表面等效應力和內部等效應力的作用范圍最大,磨耗后車輪/磨耗后的轍叉接觸的超過屈服極限的表面等效應力和內部等效應力的作用范圍最小.

4 結論

本文基于有限元法,建立了標準JM3機車車輪/標準轍叉接觸、磨耗后的機車車輪/標準轍叉接觸和磨耗后的機車車輪/磨耗后的轍叉接觸的三維有限元模型,求解了輪/叉間彈塑性接觸問題.通過大量計算得出了車輪與轍叉接觸的接觸斑面積大小和位置、等效應力的大小和超過屈服極限的等效應力的作用范圍等的變化規律,對這些計算結果分析比較后得到以下結論:

(1)輪/叉接觸的接觸斑都位于轍叉翼軌邊緣靠近心軌側,且三類輪/叉接觸的接觸斑都逐漸向心軌靠近,隨著轍叉在使用過程中磨耗量的加大,輪/叉接觸的接觸斑由翼軌向心軌移動的距離更大.

(2)綜合考慮每類接觸的超過屈服極限的表面等效應力的作用范圍和內部等效應力的作用范圍,JM3車輪/標準轍叉接觸的兩個作用范圍均為最大,而磨耗后車輪/磨耗后轍叉接觸的兩個作用范圍最小.即隨著輪/叉的運用,輪/叉間的磨耗率逐漸減小.

(3)綜合考慮每類接觸的四個接觸截面,JM3車輪/標準轍叉接觸的塑性變形范圍最大,磨耗后車輪/標準轍叉接觸的最大等效應力最大,只有磨耗后車輪/磨耗后轍叉接觸的輪/叉型面匹配性能最好.但是輪/叉的過度磨耗降低了機車的高度,若超過限界會帶來安全隱患.因此相比于沒有磨耗的輪/叉接觸和過度磨耗的輪/叉接觸,控制輪/叉間存在少量的磨耗更利于延長轍叉的使用壽命,降低運營維護成本.

[1]練松良. 軌道工程 [M]. 上海: 同濟大學出版社,2006: 75-82.

[2]沈長耀. 我國鐵路道岔整體技術發展的新階段 [J]. 鐵道工程學報,2005(1): 51-60.

[3]盧祖文. 我國鐵路道岔的現狀及發展 [J]. 中國鐵路,2005 (4): 11-14.

[4]鄧元金, 郭建生, 萬昆. P60道岔尖軌跟端支距扣板折斷的原因分析與技術改造 [J]. 西鐵科技,2007(3): 27-28.

[5]李響, 張軍, 王春艷,等. 車輪與高速道岔翼軌的接觸分析 [J]. 計算機輔助工程, 2013, 22(1): 25-29.

[6]王大奎, 張軍, 王春艷,等. 車輪與高速道岔長短心軌的接觸分析 [J]. 工程力學,2013, 30(2): 354-359.

[7]李俊楠,張軍,徐永綏,等. 機車車輪與固定轍叉的彈塑性接觸分析 [J]. 鐵道機車與動車, 2014(9):23-26.

[8]張軍,王春燕,孫傳喜,等. 輪對與道岔接觸問題的有限元分析 [J]. 鐵道學報,2009,31(3): 26-31.

[9]任尊松,翟婉明,王其昌.輪軌接觸幾何關系在道岔系統動力學中的應用 [J]. 鐵道學報,2001(10): 11-15.

[10]曹洋, 王平, 趙衛華. 基于輪軌接觸參數的固定轍叉設計方法 [J]. 西南交通大學學報, 2012(8): 605-610.Contact Analysis of Locomotive Wheel and No.12 Frog with 75kg/m Rail

SHI Yu1,ZHANG Jun2,LI Xia1,SUN Chuanxi1,XU Yongsui1

(1.School of Traffic and Transportation Engineering, Dalian Jiaotong University, Dalian 116028, China;2.School of Mechanical-electronic and Automobile Engineering, Beijing University of Civil Engineering and Architecture , Beijing 100044, China)

Based on the situation of the attrition to the heavy haul railway fixed frog used in Da-Qin line, several contact models are built between the profile of standard JM3 wheel/worn wheel and the standard/worn turnout, which are all practically measured. The contact condition of each wheel/turnout is analyzed, such as the variation of the contact patch area and equivalent stress, and is found out the largest range of plastic deformation occurred when the standard wheel/turnout contact and the maximal von mises equivalent stress occurred when the worn wheel/standard turnout contact. In addition, the contact profile matching of the worn wheel/turnout contact is the best. In summary, a little abrasion between the wheel/turnout contact is good to the contact profile matching of them. Therefore, wear control in the wheel/turnout contact can prolong the life of frog and decrease the operating cost.

frog; locomotive; finite element method (FEM); wheel-rail contact; wear

1673-9590(2016)04-0038-05

2015-12-03

國家自然科學基金資助項目(51405055,51305054);國家自然科學基金-煤炭聯合基金資助項目(U1361117);牽引動力國家重點實驗室開放課題資助項目(TPL1406); 遼寧省自然科學基金資助項目(2015020116)

石玉(1991-),男,碩士研究生;李霞(1986-),女,講師,博士,主要從事輪軌關系的研究E-mail:Xiali20034164@126.com.

A