廣州綜合公園功能區規劃及內容研究初探

鄺雷 鄧卓迪

摘要:對廣州越秀公園、流花湖公園和珠江公園進行實地踏查,通過調查其游客需求及分析公園功能區的規劃現狀等,來研究綜合公園功能區的規劃合理性,結論是:城市綜合公園功能區的設置應與市民需求的多元化發展相適應,并隨著市民生活質量的提高而不斷調整更新。

關鍵詞:公園綠地;綜合公園;公園功能區;游憩管理 文章編號:1671—2641(2016)01—0020—06

中圖分類號:TU986 文獻標志碼:A

引言

綜合公園是功能齊全、設施完善、方便市民使用的公園類型,在城市公園體系中占據著重要的位置。其質量反應了城市的總體建設水平,但目前部分已有的綜合公園在規劃設計上都存在一些問題,如:過分強調景觀或設施的建設,忽視了功能性的考慮;缺乏完整及合理的功能區規劃等,都給公園的發展造成了不良的影響。

本文以廣州越秀公園、流花湖公園和珠江公園3個具有代表性的全市性綜合公園作為研究對象,通過實地踏查及與游客交談,深入研究公園的分區規劃設計,指出不合理之處并提出相應的解決方案,旨在為3個公園日后的完善建設提供參考依據,也為其它綜合公園的規劃建設提供理論基礎。1綜合公園的概念

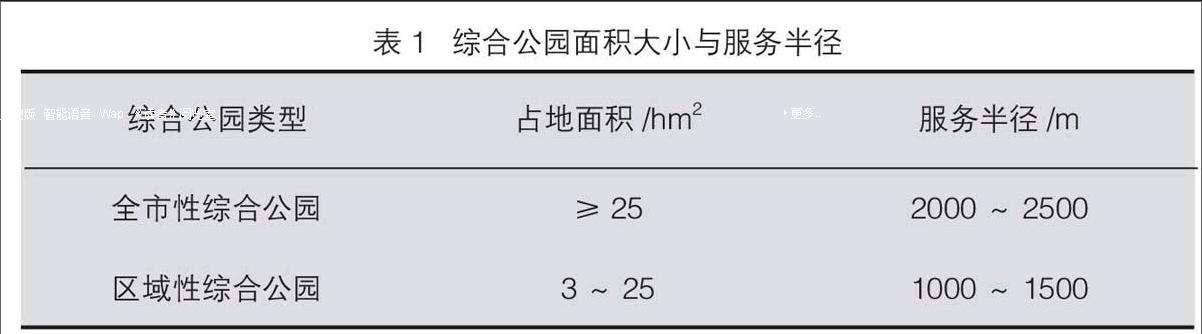

綜合公園是適合于公眾開展各類戶外活動的城市綠地,配套文化娛樂、康體活動、兒童活動、安靜休息、游覽觀賞、后勤管理等功能及相應的常規設施,是城市整體風貌、歷史文化的集中體現,也是人們精神文明生活的重要載體,按占地面積和服務半徑的大小分為全市性公園和區域性公園(表1)。

筆者認為,綜合公園是服務半徑覆蓋城市建成區,以提供游憩、康體、文化、娛樂等服務功能為主,功能區布置合理且健全,內容豐富、設施完善,兼具生態保護、城市美化、防災避險等功能,在城市公園系統中占有基礎性地位,并以滿足公眾需求為導向的城市公共開放空間。

2綜合公園規劃案例評價分析

2.1公園基本概況

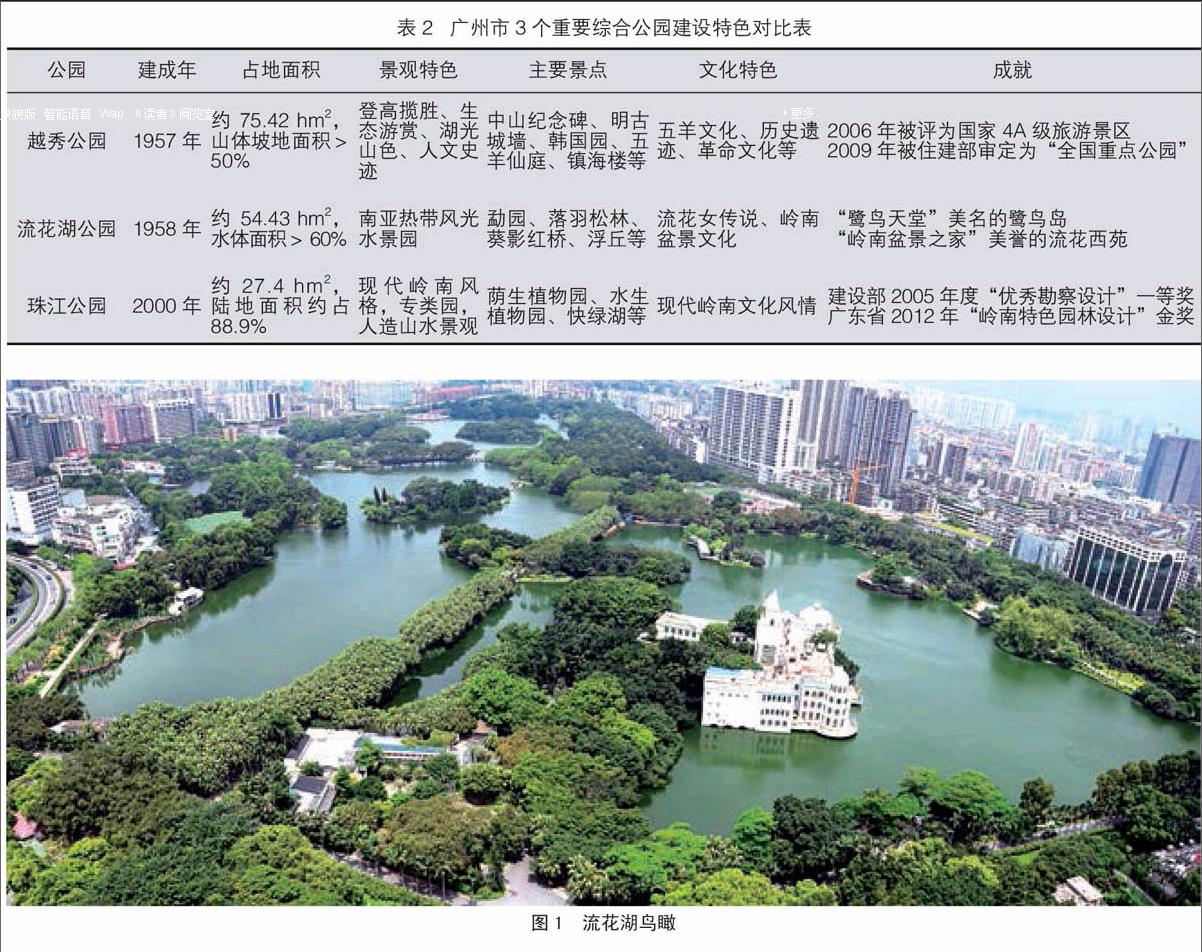

越秀公園、流花湖公園和珠江公園均為全市性綜合公園,但從立地條件、景觀特色、文化底蘊和所獲成就來看,它們都有著不同的特點(表2)。越秀公園為廣州最早開放的綜合公園,坐落于越秀山,以山體景觀為主,地形豐富,具有深厚的本土文化、歷史文化和革命文化,公園由主峰越井崗及周圍7個山崗和3個人工湖組成,山水相依,四季如春;流花湖公園(圖1)相傳為晉代芝蘭湖舊址,因政府組織疏導城市水患,開挖建為公園,公園以水體景觀為主,初期功能單一,僅有防洪排澇及游憩功能,后為了滿足市民的活動需求,先后建設了兒童活動區和康體活動區,近年來經過不斷建設,已成為市內大型水體綜合公園,并成為嶺南文化故事及嶺南盆景文化的代表;珠江公園位于天河區珠江新城,在3個公園中占地面積最小,2000年建成后僅有游覽觀賞區和后勤管理區,其地塊原為平坦的菜地、低洼地,經人工挖湖堆山、地形改造等,并融入現代嶺南風格建筑及植物造景,成為現代嶺南風格中人工山水景觀營造的典范。

2.2功能區規劃設計分析

綜合公園功能區設置的完整性和聯系的緊密性、各景區(活動區)內容設置的合理性及其服務設施的完善程度,是影響公園建設水平的重要因素。合理的功能分區及內容設置能使功能區發揮出最大的服務效益。

2.2.1合理保護和開發功能區的自然環境

綜合公園應充分利用自身環境條件發揮最大的生態效益。如越秀公園各功能區都注重對植被的保護,特別是其山體次生混交林。朱純等對其植物群落物種多樣性進行研究,發現在15 200m2的樣地內共有喬木87種,灌木102種,草本96種。流花湖公園利用湖底清淤,在蒲林景區中的鷺鳥島上營造大片沼澤綠地,擴大鷺Ardeidae等鳥類的安全棲息空間,緩解公園活動場地不足與園路鋪裝面積超標的矛盾(圖2)。珠江公園在水生植物景區中營建生態島嶼,池周密布漿果植物及落羽杉Taxodium distichum,營造出密閉的湖岸叢林景觀,為鳥類和部分涉禽提供了棲息空間,提高了公園生物的多樣性,也為公眾提供了親近自然的場所。

2.2.2因地制宜巧借環境設置功能區間

部分綜合公園雖然在早期規劃不善,但在隨后的功能區完善建設中,充分利用了自身的立地環境,通過合理選址、增設內容,靈活解決存在問題。例如:越秀公園在康體區承載力不足的情況下,為滿足公眾的需求又不影響景區的游覽功能,巧妙選擇在較為僻靜的游覽景區增設康體設施,作為其功能的補充;針對游人在山體中開辟活動場地的現象,管理者結合山體實際地形,增設小型透水性鋪裝(圖3),既滿足了游人對場地的需求,又減輕了對山體和植被的破壞。流花湖公園將兒童活動區大型設施和康體活動區的器械隱藏于榕樹Ficus microcarpa林下,利用濃密的樹冠為活動區創造良好環境,遮擋了活動區內的設施,維護了湖面的空間景觀;其次,公園在落羽杉林景區鋪砌平臺和湖面大型飄臺,既解決游人的活動場地,又緩解活動場地與綠化用地間的矛盾,這對同類公園具有啟迪意義。

2.2.3內容配置應滿足游客的需求

綜合公園的服務對象為全體市民,在功能設置上要比其他公園更加細致,充分考慮不同人群的基本需求。越秀公園和流花湖公園對康體活動區功能的設置都相對完善,越秀公園在兒童活動區上分別設置了踏趣園、東秀湖樂園和金印樂園等適合不同年齡階段兒童參與的活動設施;在康體活動區除了有戶外健身器械外,還設置了乒乓球、羽毛球、草地滾球和籃球等戶外活動設施。

2.2.4功能區中注重文化景觀的營造

綜合公園在部分功能區中可以設置體現城市文化的景點,以增強功能區的文化特色。在公園文化的塑造方面,可利用大型雕塑及浮雕使思想表達景物化和具象化,成為園內重要景點。或增加不同地域風格的園林,提升公園的可游賞性。如越秀公園的五羊仙庭景區及流花湖公園蒲林景區內“流花女”傳說等文化景觀的營造;珠江公園既體現了現代嶺南園林文化的特點,又通過打造專類園,營造出具亞熱帶特色的植物景觀(圖4);越秀公園中的韓國園、流花湖公園內的勐園景區,均體現了各地區的文化風情特色。endprint

3現存問題及規劃完善建議

3.1主要問題

隨著時間推移,各公園在使用過程中均凸顯出自身所存在的問題,且不盡相同,包括有:1)公園的功能與規范要求和發展趨勢存在差距,功能區規劃與內容有待完善;2)公園防災避難的功能不被重視,缺乏防災避難專項規劃;3)公園活動場地不足,用地矛盾突出,不能滿足公眾需求(圖5);4)景觀植物養護不善,生物多樣性和生態效益有待提高,景觀水體污染嚴重;5)公園綠地被過多的商業項目(飲食業等)侵占,損害公眾利益。

3.2公園規劃完善設想及相關建議

3.2.1調整功能區和景區規劃以完善公園功能

綜合公園作為基礎性公園,從發展趨勢看,須滿足公眾日益增長的文化娛樂需求和老弱群體安靜休憩的需要,公園應在現有基礎上增設具有文化娛樂和安靜休息功能的區域,并進一步完善現有功能區,重新規劃長期缺乏維護管理的區域,并增編防災避難專項規劃。筆者認為,作為全市性綜合公園,宜根據《城市公園規劃與設計規范》(以下簡稱《規范》)要求劃分游覽觀賞區、安靜休憩區、文化娛樂區、康體活動區、兒童活動區、后勤管理區等功能區。各公園具體分區規劃調整見圖6~8。

越秀公園的游覽觀賞區劃分如圖6所示。將圓炮臺遺址、小鹿廣場,及草地滾球場、越秀游泳場的區域劃分為公園內的康體活動區;現竹林景區及泳場周邊景區劃分為安靜休息區;公園西面的以太廣場以及東北面可用于區域規劃建設,建議將其改為展覽館等作為文化娛樂區;公園的兒童活動區靠近東門,且東秀湖邊的兒童樂園因場地限制不僅影響了湖畔景觀,還嚴重影響了周邊居民的日常生活,建議將東秀湖畔兒童樂園拆除,或部分移至北秀湖樂園與成語寓言園合并為新的兒童活動區,并恢復原址的綠化景觀,這樣既有利于擴大兒童活動區的服務半徑,又可恢復東秀湖區的植被景觀;至于康體活動區的活動場地不足,可在方炮臺景區開辟部分活動場地設置活動設施。

流花湖公園的游覽觀賞區劃分如圖7所示。其中農趣園的功能已喪失,建議將其部分劃入流花西苑景區,用于擴充、豐富流花西苑嶺南盆景藝術的內容,促使流花西苑成為廣州嶺南文化藝術的重要品牌剩余部分并入兒童活動區,在現有基礎上增設兒童教育科普等內容,并適當設置康體設施,滿足人們的活動需求;在公園西南部增設安靜休息區,為公眾創造休憩空間;對于流花湖公園的餐飲項目,可通過規劃修編,改為文化娛樂項目,將唐苑及其所在區域與流花東苑藝博館共同規劃為文化娛樂區,開展文化藝術展覽等文化娛樂項目。

珠江公園早期過于注重景觀而忽視了公眾需求,規劃設想如圖8:在桂花園及木蘭園西南部增設疏林草地景區,并于區內設置活動平臺供游客休憩停頓;擴大兒童活動區且預留足夠空間,設置自然空間、游樂空間等內容,按照兒童不同年齡對活動空間尺度的要求合理規劃用地;在公園西北角增設康體活動區,設置戶外健身器械、球類運動場地等項目滿足人們日常活動需求;在公園西南角規劃文化娛樂區開展各類文化娛樂項目;同時將公園東南部植被茂盛區域規劃為安靜休息區,通過植被改造,建設園路、休憩鋪裝、亭、廊等設施供人們休養生息;增開公園入口,提高兒童活動區、康體活動區、文化娛樂區及公園西部游覽區的可達性,使公園的入口分布趨于合理,交通更加便捷。

通過功能區規劃用地平衡對比表(表3)可以看出,規劃完善后各公園在現有條件下的用地情況更加趨于合理,符合《規范》要求。表中顯示,越秀公園及流花湖公園的兒童活動區面積已經接近上限,而珠江公園的兒童活動區及各公園的康體活動區在《規范》范圍內還有較大的發展空間。

3.2.2完善各功能區中的生態建設

首先,增強公園管理提升生態效益。如越秀公園山地林分結構簡單,質量整體偏低,植被構成單一,應對林地進行適當疏伐,改善林內水熱條件,促進林下植被的生長和多層次景觀的形成,并適量補種鄉土樹種。

其次,加強治理公園內水體污染。如珠江公園雖理水形式多樣,但湖體相互隔絕,且大多采用硬底設計,水體缺乏交換、流動與循環,易造成水質的富營養化,應考慮改善水體交流形式,如依地勢開辟溪澗連通湖區形成循環系統,盤活水體;或加入沉淀、跌水曝氣或水生植物等水凈化設計,豐富湖畔景觀,凈化湖水,為提高生物多樣性創造有利條件。

最后,部分公園內的道路、停車場、安靜休息區等,可結合立地條件,增加透水鋪裝設計,減少地表徑流,增強水熱交換,保護動植物生境,維護生態平衡。

綜合公園的地位在城市中不可替代,其功能應全面、活動設施應豐富,以滿足市民休閑、觀賞、游憩、健身、娛樂以及文化學習等需求;隨著我國步入老年化社會和居民生活水平的提高,人們的閑暇時間有所增加,對綜合公園的要求更加多元化,因此在公園建設時應注重功能區的完整性及合理性,這也正是一些新公園建設時所欠缺考慮的;公園的建設是一個動態發展的過程,其功能區的設置應根據服務人群的變化及周邊環境的發展趨勢而定,且始終堅持以滿足公眾需求為導向,做到各功能區有機聯系,使其效益最大化。endprint