麥稈畫“叫好不叫座”,“互聯網+書畫”來幫您

郭劍夫

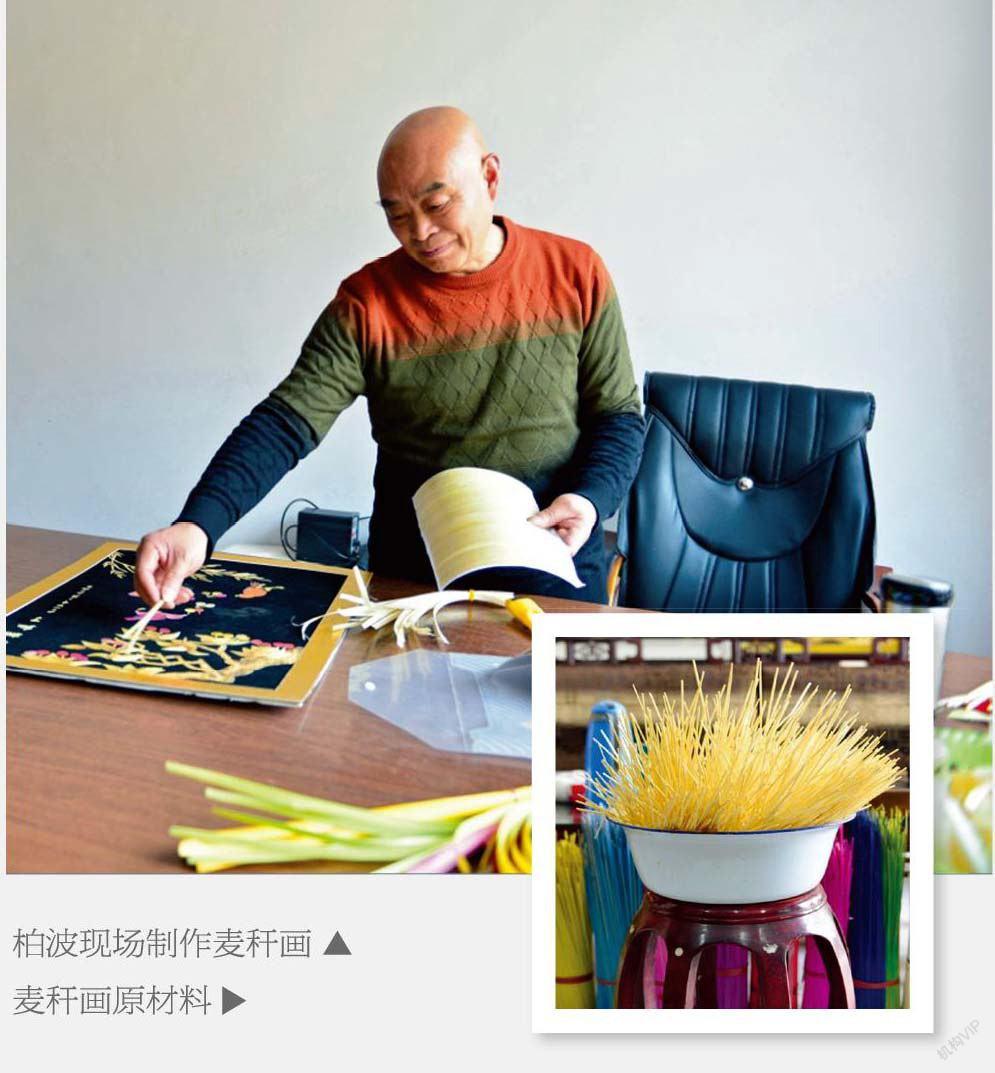

面對困境,遂寧市蓬溪縣黃泥鄉民間藝術家柏波正準備利用互聯網的傳播優勢,把自己的麥稈畫打造成自己家鄉的藝術名片

春暖花香,遂寧市蓬溪縣黃泥鄉的鄉道硬化工程正如火如荼地進行著。

自2008年正式被命名為“中國書畫之鄉”開始,蓬溪縣就從未停止過對縣內藝術家的尋找和推廣。借著此次黃泥鄉鄉道硬化工程考察,蓬溪縣委常委、宣傳部長鄧正強專程來到黃泥鄉探望一位老友——民間藝術家柏波先生。年過花甲的他能夠用麥稈和沙石書作畫,栩栩如生,且作品相較傳統書畫更加立體可觀。

為傳承祖傳技藝,柏波從小就開始學習麥稈畫的制作。聰明的他不僅將祖傳的手藝學透了,而且還改良創新,將麥稈畫作為商品推向市場。然而,這位專注麥稈畫20余年的老藝術家,但直到2011年,才賣出了第一幅畫。更無奈的是,由于麥稈畫的銷售價格偏高,導致市場遇冷,遭遇到“叫好不叫座”的尷尬。

如何為柏波這樣的民間藝術家打開市場,帶著這個疑問,本刊記者跟隨鄧正強來到黃泥鄉柏波家中,一同為老先生尋找麥稈畫的出路。

堅守:20年讓“耍玩意兒”變藝術品

走進柏波家,一樓是他的陳列室,四周掛滿了他制作的麥稈畫,有山水、人物、卡通、花鳥、建筑,甚至新聞時事等類型。

二樓一個靠窗的大書桌,就是柏波的工作臺。桌上擺放著他制作麥稈畫使用的工具:熨斗、刀片、電烙鐵、尺子、膠水……都是一些很常見的簡單工具,而原材料則更簡單,就是普通的麥稈。要把這些普通麥稈變成一幅幅精致的麥稈畫,過程卻并不簡單。“一般工序是,先將麥稈進行挑選、漂洗、蒸煮、晾曬處理,剖開后用熨斗和刀片打磨平整,然后用烙鐵對其烙燙,使麥稈呈現不同深淺顏色,最后再通過剪、刻、雕、粘等,制作成畫。”柏波告訴本刊記者,如果要制作更復雜的麥稈畫,則還需要進行上色處理。

“以前爺爺和父親教的麥稈畫以平面畫為主,也沒顏色,看起來不精美。”柏波說,長輩們只是將麥稈畫當作“耍玩意兒”,并沒想過靠它賺錢。

1978年,柏波參加工作,被分配到糧食部門。工作幾年后,愛折騰的他辭職下海,靠著做衣服的手藝外出闖蕩。1996年,他又回到黃泥,開始專心制作麥稈畫。“感覺上班和生意都不安逸,還是做麥稈畫好耍。”柏波說,他喜歡制作時噼啪直響的麥稈聲,這聲音旱已融入了他的心間,他要和麥稈對話,和麥稈交流,用麥稈來表達他的價值,用麥稈向人們傳遞真善美。

術業有專攻。20年對麥稈畫的執著讓柏波把“耍玩意兒”玩成了藝術品。

在房間內,一幅山水畫引起了記者的注意——山林層巒疊嶂,奇峰屹立對峙,遠望像一幅水墨,湊近細看,這些深淺不同的顏色,都是用被焚燒過的炭化麥稈制成的,這正是柏波發明的“炭麥畫”,原圖來自南宋名畫家馬遠的作品《踏歌圖》。這幅長80厘米、寬50厘米的畫作,柏波做了近半年時間。“用焚燒炭化過的麥稈制作,能體現更多細節和顏色,讓畫也更有層次感。”柏波說。

除了“炭麥畫”,柏波還發明了“炭末字畫”——用廢紙殼折疊粘連做成立體的字樣,將麥稈燒成炭末,然后將炭末粘附在廢紙殼字樣上。因為麥稈畫,柏波認識了中國國家畫院副院長曾來德,他便采用這樣的方法,將曾來德一副草書作品制作成“炭末字畫”。同樣,沙石畫、浮雕畫等也是柏波自己琢磨創新出來的,他現在正在研究如何將更多身邊東西加入麥稈畫中。

突破:用“互聯網+”打造鄉鎮藝術名片

手藝日漸精進的同時,柏波也在考慮將自己的手藝轉化為收入。早在2003年,在一個朋友的建議下,柏波就在場鎮上開啟了店鋪。然而,由于黃泥鄉遠離交通主干道,地處偏遠。無法遠銷,柏波的店鋪開了不到一年便夭折了。之后,柏波又自掏腰包把店鋪開到了遂寧市區,可麥稈畫的銷售情況仍不理想。

“我們全部都是純手工制作,成本很高,所以售價也高。”柏波說,由于制作工藝過于繁瑣,麥稈畫售價比一般的畫價格更高,一般都在幾千元以上,不少畫價格達到上萬元,愿意買單的消費者并不多。

作為一門傳統的藝術,柏波和他的麥稈畫作品無疑經歷著曲高和寡、叫好不叫座的尷尬。

柏波分析說,價格偏高和工人的勞動效率密切相關。如果能做成流水線,生產效率將大大提高,價格起碼能降一半。為此,2012年,柏波帶著妻子到青神參觀考察竹編,當地的竹編專業合作社讓他深有感觸。于是,他回鄉也效仿成立了麥稈畫專業合作社,并于同年將麥稈畫申報為市級非物質文化遺產。之后他的作品又相繼在2014年和2015年獲得了“遂寧市手工編織民間能手”以及“遂寧市工藝美術師”的稱號。

諸多榮譽的獲得以及專合社的成立讓柏波信心大增,他希望能以此為契機,吸引更多人參與到麥稈畫的創作中,并將其發展成一個產業,帶領村民共同致富。

然而,招人難的問題又擺在了柏波面前。

“培訓一個麥稈畫制作人員,最快也要半年。”柏波說,制作麥稈畫,需要耐得住寂寞,沉得下心來,而目前市場又未能很好開拓,經濟效益不高,年輕人大多不感興趣。柏波說自己有3個子女,但子女們都在成都工作,雖然都多少學習了些手藝,但只有逢年過節回家時,才幫幫他的忙,所掌握的都只是皮毛。而他帶的學徒,前前后后換了好幾個,平均年齡都是30多歲,至今也沒有能完全繼承手藝的。

“為何不利用互聯網的傳播優勢,把你的傳統藝術品打造成我們縣的藝術名片,做出地域特色。”鄧正強聽了柏波的故事,立馬找到了解決問題的突破口。“縣委出面給你安排電視臺的人員,將你的技藝做成碟片在互聯網上發售,再給你安排網絡課堂,讓你在網絡視頻中現場直播麥稈畫的制作過程。”

鄧正強的底氣源自2015年年底,蓬溪縣委、縣政府提出將農村電子商務作為產業轉型升級的重要抓手,在全縣大力推廣“互聯網+”。之后,縣委、縣政府還進一步確立了以本縣特色文化資源——書畫為引擎,“互聯網+”為載體,撬動新型服務業轉型升級。“到2016年年底,我們將力爭實現電子商務交易額10億元。”鄧正強說。

看著柏波家門口已經重修的新鄉道,鄧正強信心滿滿,“柏波老師是幸運的,因為我們幫他抓住了打開市場、傳承文化的鑰匙,我已經看到了未來這里快遞運出一批又一批麥稈畫的繁忙景象。”