內部控制建設與企業創新投資:促進還是抑制?

——中國“薩班斯”法案的經濟后果

鐘凱 呂潔 程小可

(北京交通大學,北京 100044)

引言

雖然改革開放以來,中國經濟迅猛發展已躍居世界第二位,然后高投入、高消耗的經濟發展方式的弊端逐漸顯現,高投入、高消耗的經濟發展方式引發的產能過剩、環境污染等問題已嚴重制約著中國經濟的可持續發展(陳仕鴻等,2015)[23],構建創新驅動的經濟發展方式迫在眉睫。因此,企業創新投資作為創新驅動經濟發展的重要一環,對于改善中國經濟增長方式發揮著重要作用(郝穎等,2014)[25]。對于企業創新投資而言,一方面需要企業家具有冒險精神與風險承擔意識,另一方面則需要足夠的融資支持。然而,這二者之間卻存在一定的相互矛盾,若企業家具有一定的風險承擔精神,則可能加劇企業創新的代理成本,使得投資者為企業創新投資提供融資支持的動機下降。隨著2001年安然財務丑聞的爆發,企業內部控制建設被認為是降低管理層代理沖突,提升企業投資效率,促進企業價值創造的有效途徑(Cheng et al.,2013;Feng et al.,2015;李萬福等,2011;姚瑤等,2015)[9] [15] [26] [31],可是,內部控制在增強信息披露透明(Ashbaugh-Skaife et al.,2008;Goh and Li,2011;張龍平等,2010;方紅星和金玉娜,2011)[1][16][33][24]、加強公司治理(Li et al.,2010;Johnstone et al.,2011;周繼軍和張旺峰,2011)[20][18][34]的同時,也對企業家的冒險精神與風險承擔意識產生抑制作用,阻礙企業創新投資(Bargeron et al.,2010)[5],進而可能對經濟增長產生不利影響。

借鑒美國經驗,中國財政部相繼于2008年與2010年頒布《企業內部控制基本規范》與《企業內部控制配套指引》,旨在改善中國企業內部治理,加強信息披露透明度,促進中國資本市場健康發展,多數研究也支持了中國內部控制體系建設在公司治理與信息披露方面具有積極效應。然而,卻鮮有研究關注中國內部控制體系建設是否有助于提升企業創新投資及其效率,一方面內部控制體系建設有助于降低企業內外信息不對稱水平,降低企業創新投資所面臨的融資約束,提升企業創新動力,而另一方面內部控制體系建設則可能由于治理水平的提高與管理層責任的強化,使得管理層更為風險規避,抑制企業創新投資,本文將對此進行深入探討,基于企業創新投資視角,分析中國內部控制體系建設對于經濟增長是效率促進還是效率抑制。

本文研究發現:基于內部控制制度層面的分析,內部控制強制披露之后,企業創新投資顯著增加,表明中國內部控制制度建設對于企業創新投資具有促進效應;基于企業層面內部控制質量的分析,高質量內部控制有助于提升企業創新投資及其效率,并且高質量內部控制主要通過緩解創新企業融資約束的途徑促進企業創新投資的提升;考慮產權性質差異,高質量內部控制對于提升非國有企業創新投資水平及效率的作用更為顯著;進一步結合公司治理的分析表明,在管理層代理沖突較低的治理環境下,內部控制對企業創新投資的促進作用更為明顯。

本文在如下方面做出了一定的補充貢獻:

第一,基于企業創新投資視角,本文進一步闡釋了中國版“薩班斯”的經濟后果,發現中國企業內部控制建設有助于提高企業創新投資及其效率,表明內部控制建設對于改善中國經濟增長結構,促進產業轉型發揮著積極效應。已往研究更多關注于內部控制在提高信息披露水平(Ashbaugh-Skaife et al.,2008;Goh and Li,2011;張龍平等,2010;方紅星和金玉娜,2011)[1] [16] [33] [24],完善公司治理(Li et al.,2010;Johnstone et al.,2011;周繼軍和張旺峰,2011)[20][18][34],提升決策效率(Cheng et al.,2013;Feng et al.,2015;李萬福等,2011;姚瑤等,2015)[9] [15] [26] [31]之中的作用,卻未進一步深入探討內部控制建設是否會通過企業創新渠道,促進產業結構轉型與經濟可持續發展。

第二,本文在發現內部控制能夠促進企業創新投資的基礎之上,進一步分析了其作用機理,并發現高質量內部控制能夠通過降低信息不對稱的渠道,為企業創新投資獲取更多的融資支持。Bargeron et al.(2010)[5]認為內部控制會由于公司治理機制的完善,使得管理層冒險精神與風險承擔意識下降,從而降低了企業創新投資水平。本文在此基礎上提供了相應的補充證據,說明內部控制建設會通過降低信息不對稱,緩解融資約束的途徑,促進企業創新投資,進而對經濟發展具有積極效應。

第三,本文基于中國版“薩班斯”法案經濟后果的分析,表明制度建設能夠通過企業創新途徑,對經濟結構轉型與可持續發展產生積極貢獻,為制度經濟學理論提供了一定補充經驗證據。

理論分析

相比于普通資本投資,企業創新投資具有一定的異質性特征,如高不確定性、高資產專用性、低抵押價值等,使得創新投資存在一定的信息不對稱問題,面臨著較高的融資約束困境;另一方面,企業創新投資的高風險性特征需管理層具備相應的冒險精神與風險意識,敢于承擔創新失敗所帶來的成本。隨著安然財務丑聞的爆發,內部控制被認為是提高企業信息披露水平,緩解企業內外信息不對稱的重要手段之一(Ashbaugh-Skaife et al.,2008;Goh and Li,2011;張龍平等,2010;方紅星和金玉娜,2011)[1] [16] [33] [24],亦會由于信息透明度的提升,緩解企業面臨的融資約束與降低融資成本(Ashbaugh-Skaife et al.,2009;Dhaliwal et al.,2011)[2][11]。與此同時,內部控制強調風險評估,要求企業有效評估自身所面臨的內外部風險,確定企業所能承受的風險容忍度并制定相應的應對策略,降低企業風險。因此,內部控制對企業創新投資的影響既可能通過降低代理成本的渠道對創新投資具有積極效應,亦可能由于強調風險評估,而使得管理層更加風險規避,不愿意承擔企業創新風險,抑制企業創新投資。對此,我們提出代理成本假說與風險承擔假說詳細闡釋內部控制對企業創新投資的影響機制。

一、代理成本假說

對于企業創新投資而言,其具有的高風險、高資產專用性等異質性特征,使得創新投資存在較高的代理成本,因此企業創新投資面臨著較高的融資約束困境(Brown et al.,2009;盧馨等,2013)[7][28]。內部控制建設一方面能夠通過增強信息披露水平,降低企業管理層與外部投資者之間的信息不對稱,另一方面則可通過改善公司治理,降低企業管理層道德風險,緩解代理沖突。

在信息披露方面,內部控制五要素中的“信息與溝通”強調相關的信息收集、處理與傳遞程序,使得企業信息傳遞更為及時準確。另外,內部控制建設也強化了企業內部管理層對信息披露的責任,要求企業對內部控制有效性進行自我評價,披露內部控制評價報告,并進行內部控制審計1。因此,內部控制建設對于提高企業信息披露水平發揮著重要的積極效應。國內外關于內部控制在提升企業信息披露水平方面的研究也基于會計穩健性(Goh and Li,2011)[16]、盈余質量(Ashbaugh-Skaife et al.,2008;張龍平等,2010;方紅星和金玉娜,2011)[1][33][24]、盈余預測(Feng et al.,2009)[14]等視角,驗證了內部控制在提升信息披露方面的積極效應。信息披露水平的提升被認為是緩解融資約束的有效途徑之一(Balakrishnan et al.,2014)[4],因此,內部控制由于增加了企業信息透明度,投資者的風險溢價要求下降,從而降低了企業融資成本(Ashbaugh-Skaife et al.,2009;Dhaliwal et al.,2011)[2][11],緩解融資約束。對于企業創新投資而言,內部控制建設能夠促使企業對外披露更多與創新投資可靠、相關信息,使得投資者能夠有效辨別創新項目投資價值,降低逆向選擇行為,從而緩解企業創新投資面臨的融資約束。

在公司治理方面,內部控制建設要求企業構建合理的組織架構,形成有效的內部監督體系,強調在重大事項中的集體決策與經營流程的完善,同時要求企業針對內外部環境進行風險評估,這些舉措有助于完善公司治理機制,能夠使得企業經營決策更為合理,有效避免企業投資中的沖動行為。隨著“薩班斯”法案(SOX)的實施,內部控制缺陷公司CFO任職資格較差,薪酬水平較低,且更容易發生變更(Li,2010;Wang,2010)[20][22],而隨著內部控制的加強,董事會、審計委員會等治理因素的獨立性更強,更易發揮積極的治理效應(Johnstone et al.,2011)[18]。對于企業創新投資而言,內部控制一方面會通過風險評估,促使管理層有效識別外部環境風險與機遇以及內部資源,選擇高質量創新項目,提高創新投資效率;另一方面,內部控制通過完善相關監督與治理機制,降低管理層通過創新投資攫取私有利益的動機,緩解管理層與投資者之間的代理沖突,為企業創新投資獲取更多融資支持。

因此,內部控制建設可通過降低企業內外信息不對稱的途徑,獲取更多的融資支持以緩解企業創新投資面臨的融資約束,對此,我們提出如下假設:

H1a:高質量內部控制對企業創新投資及其效率具有促進效應。

二、風險承擔假說

由于創新投資的結果難以有效確定,面臨著高度的不確定性,因此,企業創新投資不僅需要足夠的融資支持,同時需要企業管理層具備一定的冒險精神與風險承擔意識,敢于承擔企業創新投資失敗所帶來的成本。然而,隨著內部控制建設的不斷強化,企業管理層對內部控制有效性責任的提高,管理層在投資決策過程中更加表現出風險規避偏好(Bargeron et al.,2010)[5],損害了企業參與創新投資的動力。

首先,內部控制建設要求企業加強風險評估,包括經濟形勢、法律環境、社會文化、科技進步等外部環境,也包括組織結構、信息披露、運營安全、創新開發等內部因素。企業創新投資作為企業內部控制風險評估中的關鍵因素之一,是內部控制評價過程中的重要關鍵點,此舉使得管理層不僅需承擔創新投資失敗的風險,同時還需承擔內部控制存在缺陷的壓力,因此內部控制較強時,管理層很可能迫于風險評價壓力,從而削減企業創新投資。

其次,企業內部控制建設要求企業在重大決策中需集體決策,且注重決策流程的規范。雖然,集體決策與規范的決策流程能夠降低管理層道德風險,緩解代理沖突,但是,集體決策與規范的決策流程增加了信息傳遞損失的可能以及市場機會的消失,并且對于創新投資而言,不同背景、經歷的管理者對于創新投資的認知存在差異(Ayyagari et al.,2011;Faleye et al.,2014)[3][12],因此會使得企業在創新投資的集體決策過程中爭執不休,甚至相互推諉,降低了企業創新投資動力。

另外,內部控制建設強化了審計委員會、獨立董事等外部治理因素在完善治理機制中的作用,一方面審計委員會、獨立董事等外部治理因素責任的加強會促使審計委員會、獨立董事對企業經營穩定的關注度高于企業創新;另一方面,管理層為避免審計委員會與獨立董事等發表不利意見,參與創新投資的動力減弱。

因此,內部控制可能會由于風險評估的加強與治理機制的完善,降低了企業管理層參與創新投資的動力。對此,我們提出如下假設:

H1b:高質量內部控制對企業創新投資及其效率具有抑制效應。

研究設計

一、模型設計

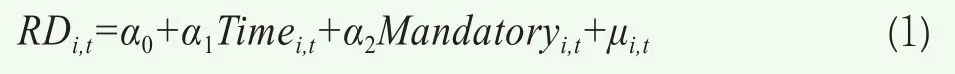

為考察內部控制建設對企業創新投資的影響,我們首先借鑒Cohen et al.(2008)[10]的研究思路,分析內部控制強制披露之后,企業創新投資的變化,以探討我國內部控制法案建設對企業創新投資的影響,進而說明內部控制法案建設是否對我國經濟增長具有積極貢獻。對此,我們設計如下模型(1):

其中,RD表示企業創新投資,Time為時間趨勢變量,Mandatory表示內部控制強制披露階段,由于《企業內部控制配套指引》要求自2012年起在我國上交所與深交所主板上市公司施行,因此將2012年之后年度定義為內部控制強制披露階段。

而后,我們考察企業內部控制質量對創新投資的影響,以分析內部控制質量對于企業創新投資的作用是促進還是抑制,對此我們設計如下模型(2):

其中,IC為內部控制質量的代理變量,Controls為有關控制變量,其他變量定義同上。

二、變量定義

1. 內部控制質量

隨著安然丑聞的發生以及美國“薩班斯”法案的推行,借鑒美國經驗,中國財政部于2009年與2012年起分別實施了《企業內部控制基本規范》與《企業內部控制配套指引》,其中2012年之后,上市公司需強制披露內部控制評價報告并聘請事務所對企業內部控制加以審計。而在此之前,上交所與深交所于2006年均發布了針對各交易市場上市公司的內部控制指引,因此,2007~2011年之間,部分上市公司已自愿披露其內部控制評價報告。

基于信號理論,由于信息披露具有一定成本,只有高質量公司才敢于參與自愿披露行為,承擔相應的披露成本,而低質量公司受制于披露成本,不敢模仿高質量公司的披露行為(Titman and Trueman,1986;Lennox and Pittman,2011)[21][19]。因此,在自愿披露階段,即2012年之前,企業自愿披露內部控制評價報告且披露內部控制無缺陷定義為高質量內部控制(IC=1),其他公司定義為低質量內部控制(IC=0)。而在2012年之后,內部控制信息強制披露并需進行審計,因此2012年之后,當企業在內部控制評價報告中披露內部控制無缺陷,且會計師事務所針對內部控制出具標準無保留審計意見時,定義為高質量內部控制(IC=1),其他公司定義為低質量內部控制(IC=0)。

2. 企業創新投資

企業創新投資為企業研發支出當期增加數,來自于上市公司披露的財務報表附注,并利用前期總資產規模剔除規模效應。

3. 控制變量

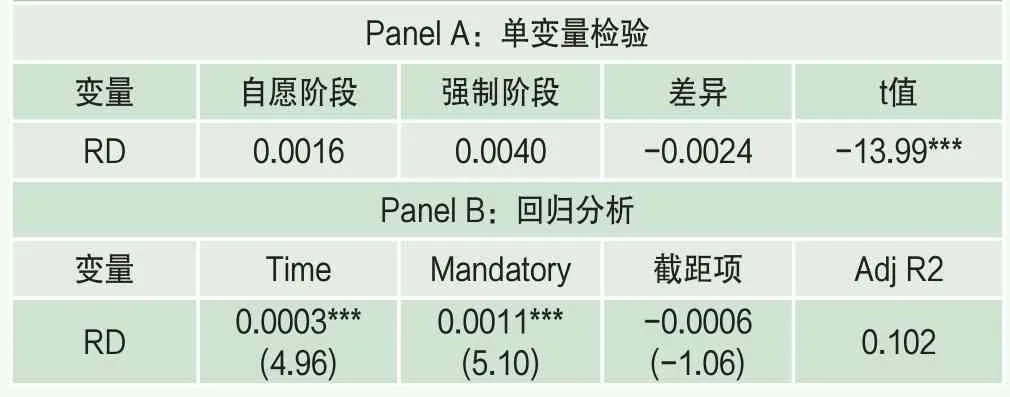

借鑒已往研究(Ayyagari et al.,2011;李萬福等,2011;盧馨等,2013)[3][26][28],本文控制變量包括:資產規模(SIZE)、資產負債率(LEV)、成長性(GROWTH)等,具體變量定義見表1。

三、樣本篩選

由于2007起中國實施新企業會計準則,并對研發支出會計處理進行了較大幅度的變革,因此本文樣本來自于2007~2014年中國上市公司,由于我們考慮內部控制對企業創新投資的滯后影響,本文實際研究樣本為2008~2014年中國上市公司,數據來自于CSMAR數據庫。而后,對樣本數據進行如下篩選:(1)刪除金融行業公司;(2)剔除ST公司;(3)刪除數據存在缺失公司;(4)對連續型變量兩端進行1%縮尾處理(winsorize)。

表1 變量定義

實證結果與分析

一、描述性統計與相關系數

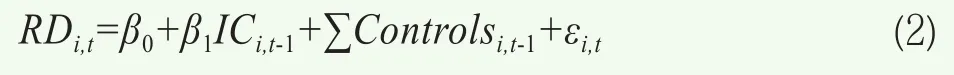

表2Panel A和Panel B分別列示了本文全樣本與R&D樣本(研發支出大于0樣本)的描述性統計結果。Panel A結果顯示:中國參與創新投資的上市公司數量不足1/4,且投入水平較低(平均數為0.29%);半數以上企業內部控制質量相對較好(IC均值為0.53,中位數為1)。Panel B結果顯示:對于參與創新投資的上市公司,其研發支出占總資產比重均值(中位數)為1.5%(1.0%),與國際水平比較還存在一定差距2;半數以上企業內部控制質量相對較好(IC均值為0.56,中位數為1)。成長性、經營活動現金流、資本投資等變量在全樣本與R&D樣本中并未存在較大差異。

表2 描述性統計

二、內部控制與企業創新投資

1. 時間趨勢分析

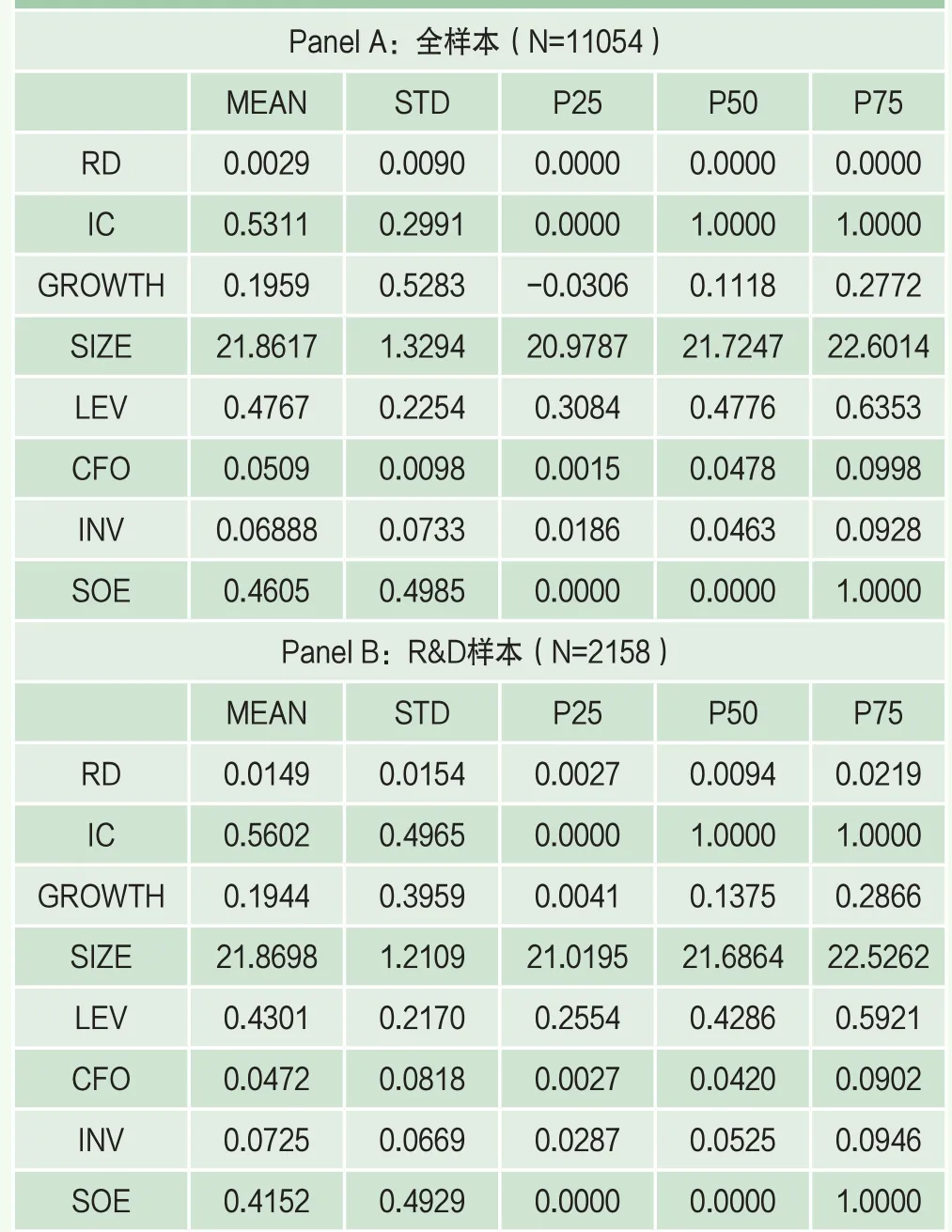

為檢驗內部控制信息強制披露后,企業創新投資的變化,即中國“薩班斯”法案對企業創新投資的影響,我們首先利用單變量均值檢驗,比較自愿階段(2012年之前)與強制階段(2012年之后)企業創新投資水平的差異,表3Panel A列示了相應結果,結果顯示:強制披露階段企業創新投資水平明顯高于自愿披露階段(1%水平顯著)。而后,我們借鑒Cohen et al.(2008)[10]研究思路,利用模型(1)進行回歸分析,表3Panel B列示了回歸結果,結果顯示:在控制時間趨勢的情形下(Time),強制披露的虛擬變量(Mandatory)仍然顯著為正(1%水平顯著),進一步印證了Panel A的結果,即強制披露階段,企業創新投資水平更高。表3時間趨勢檢驗結果表明中國內部控制強制披露之后,企業創新投資水平顯著增加,一定程度上說明中國“薩班斯”法案的實施能夠促進企業創新投資水平的增加,對于中國經濟結構轉型與經濟穩定發展發揮著重要作用。

表3 時間趨勢特征

2. 內部控制與企業創新投資

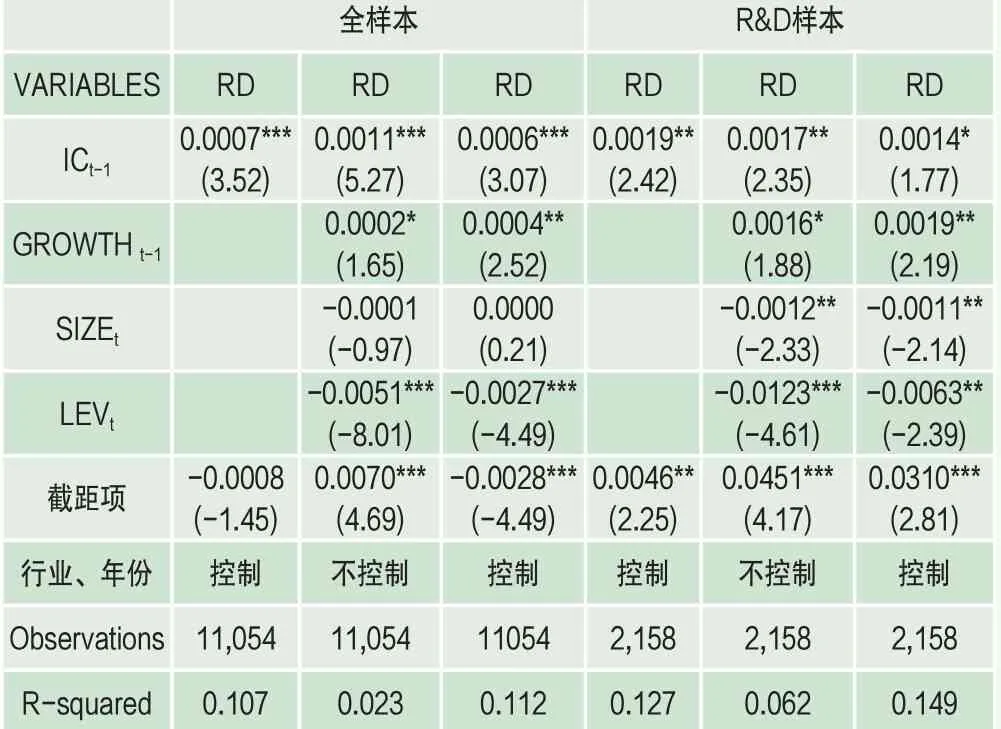

表3結果一定程度上表明內部控制制度建設對于企業創新投資具有促進效應,然而企業創新投資在2012年前后的差異無法準確說明是由于內部控制信息強制披露所致。因此,我們結合公司層面內部控制質量,分析其對企業創新投資的影響,以期進一步說明內部控制建設對于企業創新投資具有促進效應。表4列示了內部控制質量與企業創新投資之間的回歸分析結果,結果顯示:無論是全樣本還是R&D樣本中,內部控制質量與企業創新投資之間顯著正相關(均在10%水平以上顯著),表明高質量內部控制有助于提高企業創新投資水平,支持假設H1a。

表4 內部控制與企業創新投資

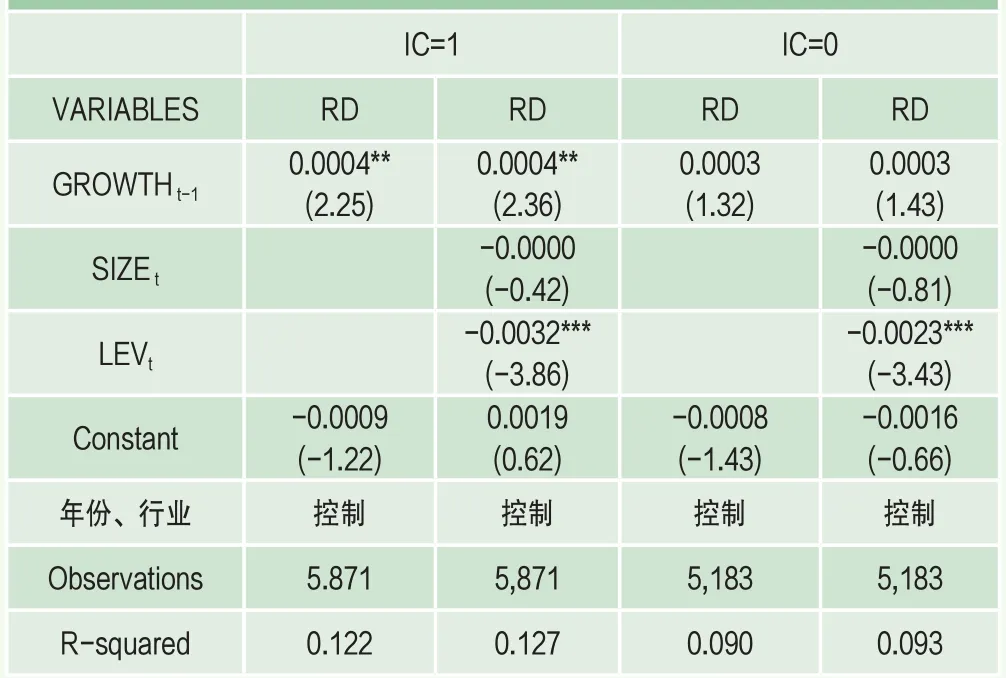

表5 企業創新投資效率

進一步分析與穩健性檢驗

一、企業創新投資效率

前文檢驗結果發現高質量內部控制有助于提升企業創新投資水平,然而卻無法說明內部控制在提高企業創新投資水平的同時,能否提升企業創新投資效率。借鑒“投資——成長機會”敏感性(Biddle et al.,2009)[6]的思路,我們設計“創新投資——成長機會”敏感性,并區分內部控制質量高低分樣本進行回歸檢驗,表5列示了相應的檢驗結果,結果顯示:企業內部控制質量較高時,“創新投資——成長機會”敏感性更為顯著(5%水平以上顯著),表明內部控制質量的提高,有助于提升企業創新投資效率,進一步表明高質量內部控制不僅能夠促進企業創新投資水平的增加,而且有助于企業創新投資效率的提升。

二、內部控制促進創新投資的機制

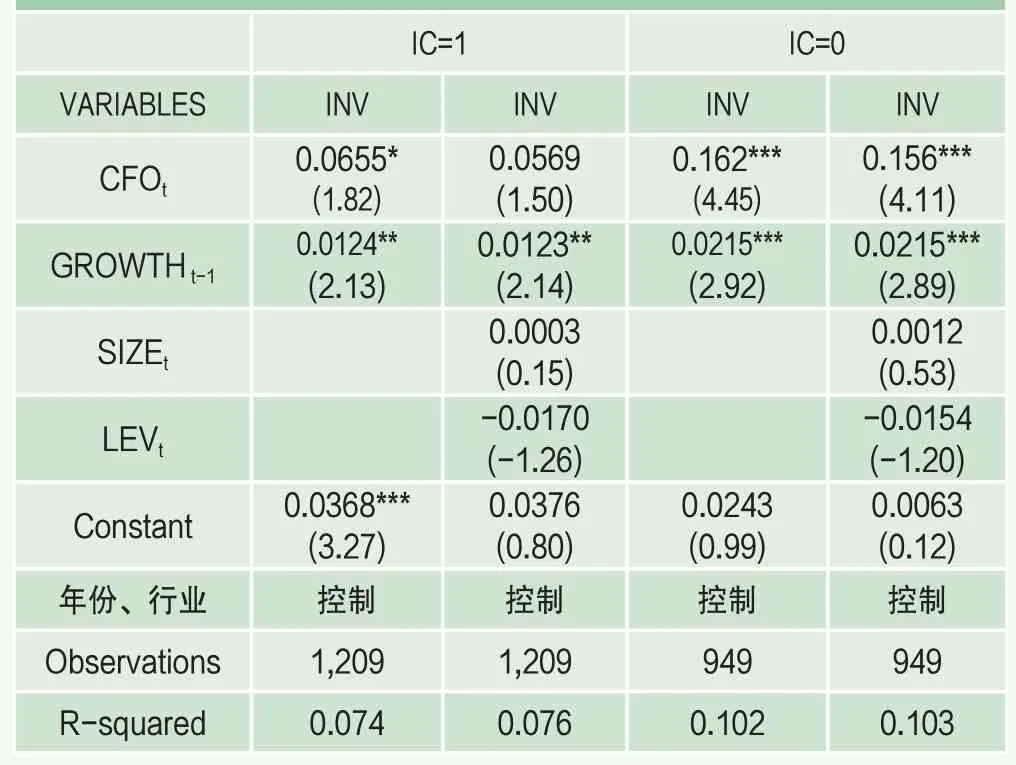

表4檢驗結果發現高質量內部控制對于企業創新投資具有促進效應,印證了假設H1a,此處我們進一步分析,高質量內部控制對企業創新投資促進效應的發揮是否通過融資約束路徑加以實現。對此,我們借鑒“投資——現金流”敏感性(Fazzari et al.,1988)[13]的思路,利用R&D樣本,分析高質量內部控制(IC=1)公司,企業融資約束水平是否較低,即“投資——現金流”敏感性是否較低。表6列示了相應檢驗結果,結果顯示:內部控制質量較高時(IC=1),“投資——現金流”敏感性相對較低,表明高質量內部控制創新企業面臨的融資約束水平較低,即高質量內部控制能夠通過緩解融資約束的途徑,對企業創新投資發揮促進效應。

表6 內部控制對創新企業融資約束的影響

三、產權性質差異

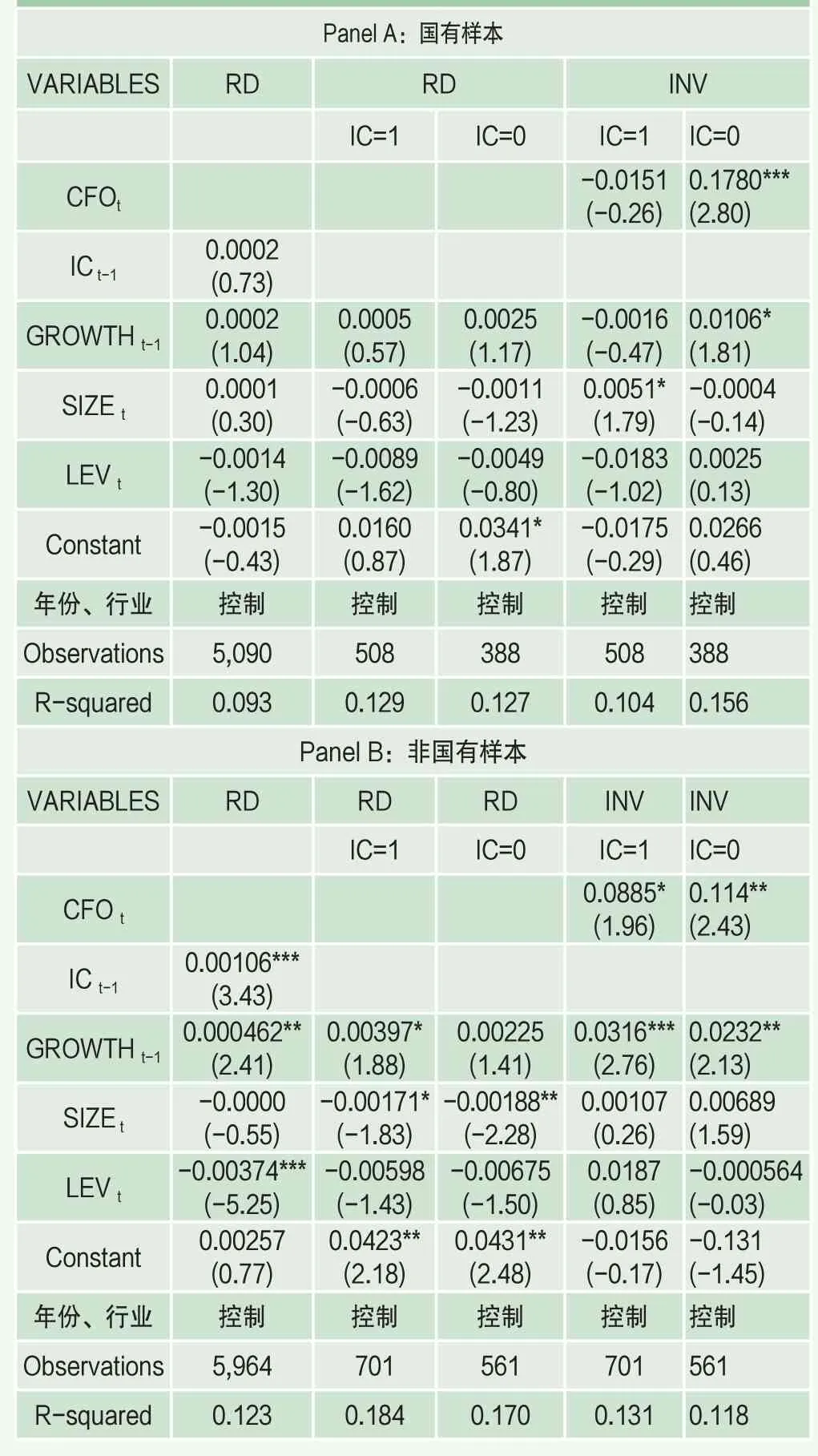

相對于國有企業而言,非國有企業面臨的競爭壓力較強,增加創新是企業提升自身競爭力的有效途徑,因此,非國有企業的創新投資動機相對較高。考慮非國有企業創新投資動機的影響,我們區分國有與非國有樣本對上述結果重新加以分析,表7Panel A和Panel B分別列示國有樣本與非國有樣本的檢驗結果。結果顯示:(1)表7第2列顯示,高質量內部控制對于非國有企業創新投資水平具有顯著促進作用(1%水平顯著),而國有企業并不明顯;(2)表7第3-4列顯示,內部控制質量較高的非國有企業,其“創新投資——成長機會”敏感性更高(10%水平顯著),表明高質量內部控制有助于提升非國有企業的創新投資效率;(3)表7第5-6列顯示,非國有企業“投資——現金流”敏感性相對較高,表明非國有企業面臨的融資約束程度更高,然而無論在國有還是非國有樣本中,高質量內部控制企業的“投資——現金流”敏感性相對較低,表明無論是國有還是非國有企業,高質量內部控制對于緩解創新企業的融資約束問題均具有一定的積極效應。

表7 考慮產權性質影響

四、公司治理的影響

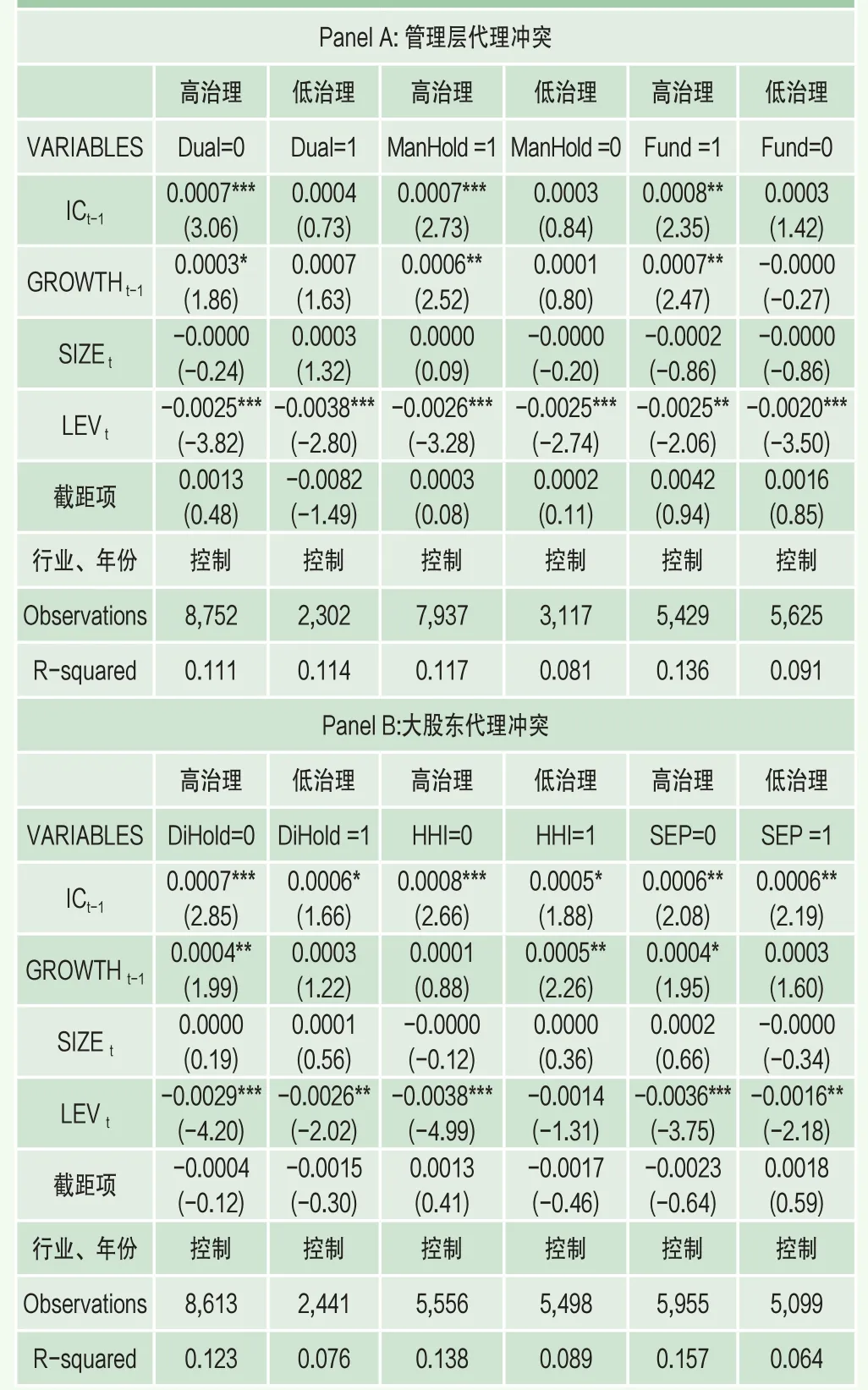

內部控制作為公司治理的重要環節之一,其對企業創新投資的影響很可能是由于公司治理因素所致,已有研究也發現公司治理是影響企業創新投資的重要因素之一(Ayyagari et al.,2011)[3]。考慮公司治理因素對前文研究發現可能存在的潛在影響,我們綜合考慮了管理層代理問題與大股東代理問題,分析不同公司治理環境下,內部控制對企業創新投資的促進作用是否存在差異。針對管理層代理問題,借鑒已往研究(劉慧龍等,2014;馬晨和張俊瑞,2012;王玨和祝繼高,2015)[27][29][30],界定董事長與總經理二職分離(Dual=0)、存在管理層持股(ManHold=1)、基金持股高于年度行業中位數(Fund=1)為管理層代理沖突較低組,即公司治理水平較高組,其余樣本為管理層代理沖突較高組,即公司治理水平較低組。針對大股東代理問題,借鑒已往研究(Jiang et al.,2010;俞紅海等,2010)[17][32],定義大股東具有絕對控制權(DiHold=1)、股權集中度高于年度行業中位數(HHI)、控制權與現金流權分離程度高于年度行業中位數(SEP=1)為大股東代理沖突較高組,即公司治理水平較低組,其余樣本為大股東代理沖突較低組,即公司治理水平較高組。表8Panel A和Panel B分別列示了考慮管理層代理沖突與大股東代理沖突的分樣本檢驗結果。

補正

本刊2015年11月號刊載了論文《投資者導向信息披露制度的法理與邏輯》,該文作者程茂軍為華東政法大學經濟法專業博士生,現任職于山東證監局。

特此聲明。

證券市場導報編輯部

表8 公司治理因素的影響

Panel A結果顯示管理層代理沖突較低的公司治理環境下,內部控制對企業創新投資具有顯著的支持作用(至少5%水平以上顯著),而管理層代理沖突較高時,內部控制并未具有明顯的支持作用;Panel B結果顯示無論大股東代理沖突較高還是較低,內部控制均對創新投資具有顯著的促進作用。表8結果一方面進一步驗證了在考慮公司治理因素之后,高質量內部控制仍然對企業創新投資具有積極的促進作用;另一方面也表明管理層代理問題可能是導致內部控制無法發揮相應積極作用的原因之一,因而降低管理層代理沖突是發揮內部控制積極效應的關鍵環節之一,有助于促進企業創新投資,提高自身競爭能力。

五、穩健性檢驗3

前文我們僅采用披露的內部控制信息界定內部控制質量的高低,為增強本文研究結論的穩健性,我們重新采用迪博內部控制指數進行分析,定義內部控制指數高于年度行業中位數樣本為高質量內部控制,其余樣本為低質量內部控制,結果顯示采用迪博內部控制指數進行分析并未與前文研究發現存在明顯差異。

另外,考慮內生性問題對本文研究結論的影響,我們借鑒差分的思路,分析內部控制質量提升的公司樣本其創新投資水平是否顯著增加,如若企業創新投資水平顯著增加,則在一定程度上能夠排除內生性問題對本文研究結論的潛在干擾。對此,我們篩選出t-1期為低質量內部控制,而t期為高質量內部控制的公司樣本,利用t檢驗分析企業創新投資水平是否顯著增加,即RDt-RDt-1是否顯著大于0。結果顯示無論采用披露的內部控制信息還是迪博內部控制指數,內部控制質量提升的公司樣本,其創新投資水平顯著增加(1%水平顯著)。

結論

本文探討了中國內部控制建設對企業創新投資及其效率的影響,研究發現:內部控制強制披露之后,企業創新投資水平顯著提高,表明中國內部控制體系建設對于完善產業結構調整以及促進經濟可持續發展具有積極效應;高質量內部控制對于企業創新投資及其效率具有促進作用,并且高質量內部控制主要通過降低創新企業融資約束的路徑作用于創新投資;考慮產權性質的差異,高質量內部控制對于提升非國有企業創新投資水平及效率更為明顯;進一步結合公司治理的分析表明良好的公司治理是內部控制發揮積極效應的關鍵要素之一。

本文研究結論表明中國內部控制制度建設能夠通過降低企業內外部信息不對稱水平,緩解融資約束的途徑,有效提升企業創新投資水平及其效率,對于完善中國經濟發展方式,促進產業結構調整與經濟發展穩定發揮著重要作用;對于企業而言,加強公司治理建設,完善內部控制體系有助于降低創新投資融資約束,提高企業創新動力,是塑造企業競爭能力的有效途徑之一。

注釋

1. 《企業內部控制基本規范》于2009年起開始實施,明確了企業應對其內部控制有效性進行評價;《企業內部控制配套指引》于2012年起在中國主板上市公司施行,要求企業不僅需對內部控制有效性進行評價并披露年度自我評價報告,同時需聘請會計師事務所對財務報告內部控制有效性進行審計并出具審計報告。

2. 1990~2004年美國上市公司研發投入約占總資產比重均值約為17%,中位數約為11.6%(Brown et al.,2009)[7];結合32個國家1990~2007年的分析,企業研發投入占總資產比重均值約為5.3%,中位數約為1.8%(Brown et al.,2013)[8]。

3. 考慮文章篇幅,此處未列示穩健性檢驗的有關結果,有興趣讀者可向作者索取。