對蝦養殖池塘中“藻相”和“蟲相”的研究

李爽,丁茂昌,潘玉洲

(1.中國水產科學研究院營口增殖實驗站,遼寧 營口 115004;2.廣墾水產陽江良種繁育中心,廣東 湛江 529535)

對蝦養殖池塘中“藻相”和“蟲相”的研究

李爽1,丁茂昌2,潘玉洲1

(1.中國水產科學研究院營口增殖實驗站,遼寧營口115004;2.廣墾水產陽江良種繁育中心,廣東湛江529535)

2014年我國對蝦養殖面積約為24 hm2,占世界對蝦養殖面積的12%左右,對蝦已成為我國重要的養殖品種之一。該試驗采取生物水質調控技術,從“藻相”和“蟲相”入手,通過接種老水,使對蝦養殖池塘中的單胞藻、輪蟲、橈足類、蝦苗形成穩定食物鏈,保持水質指標穩定,實現高產高效的養殖模式。

1 材料與方法

1.1試驗方法

試驗在廣東省湛江市廣墾水產陽江良種繁育中心進行,養殖面積8 hm2,30口高位池塘,單塘面積2 668 m2。

養殖試驗池為正方形,中間低周圍高,分為A、B、C 3個組,A組9個池,編號為A1—A9;B組12個塘,池塘編號A10、B1—B10、C1;C組9個塘,池塘編號C2—C10。養殖場水源分為海水和淡水,海水經過沙井過濾,淡水水源分為地下深井水和地表淡水,在配水池內經過混合,經進水渠給各塘加水。

1.2水質監測與調控

1.2.1水質、理化指標監測與調控檢測指標包括鹽度、透明度、溶解氧、氨氮和亞硝酸鹽。

1.2.2單胞藻的定性監測與調控浮游植物的監測:從接種藻水開始,每兩天對A1、B1、B4、B5、B7、B10、C10七口塘進行浮游植物的定性監測;其余23口蝦塘每星期作一次定性監測。

浮游植物的人工調控:在養殖過程中,如監測池塘“藻相”不好,或將要“倒藻”時,人工用水泵抽調引種,保持單胞藻優勢種為卵囊藻和硅藻。

1.2.3輪蟲、橈足類的監測與調控浮游動物的監測:從接種藻水開始,每兩天對A1、B1、B4、B5、B7、 B10、C10七口塘進行輪蟲和橈足類的定量監測,定量方法為每口塘上下風頭各用浮游動物網過濾5 L(用浮游生物網在塘20 cm以下的水層來回各撈1 m間距)池塘養殖水,經固定后取樣在顯微鏡上觀察。其余池塘每星期作一次普查監測,監測結果用多度法表示。

浮游動物的人工調控:主要是通過水泵用200目、80目的過濾網,抽濾或抽調輪蟲和橈足類,控制輪蟲和橈足類密度,并保持兩者適當的比例。

2 結果

2.1水質理化指標監測結果

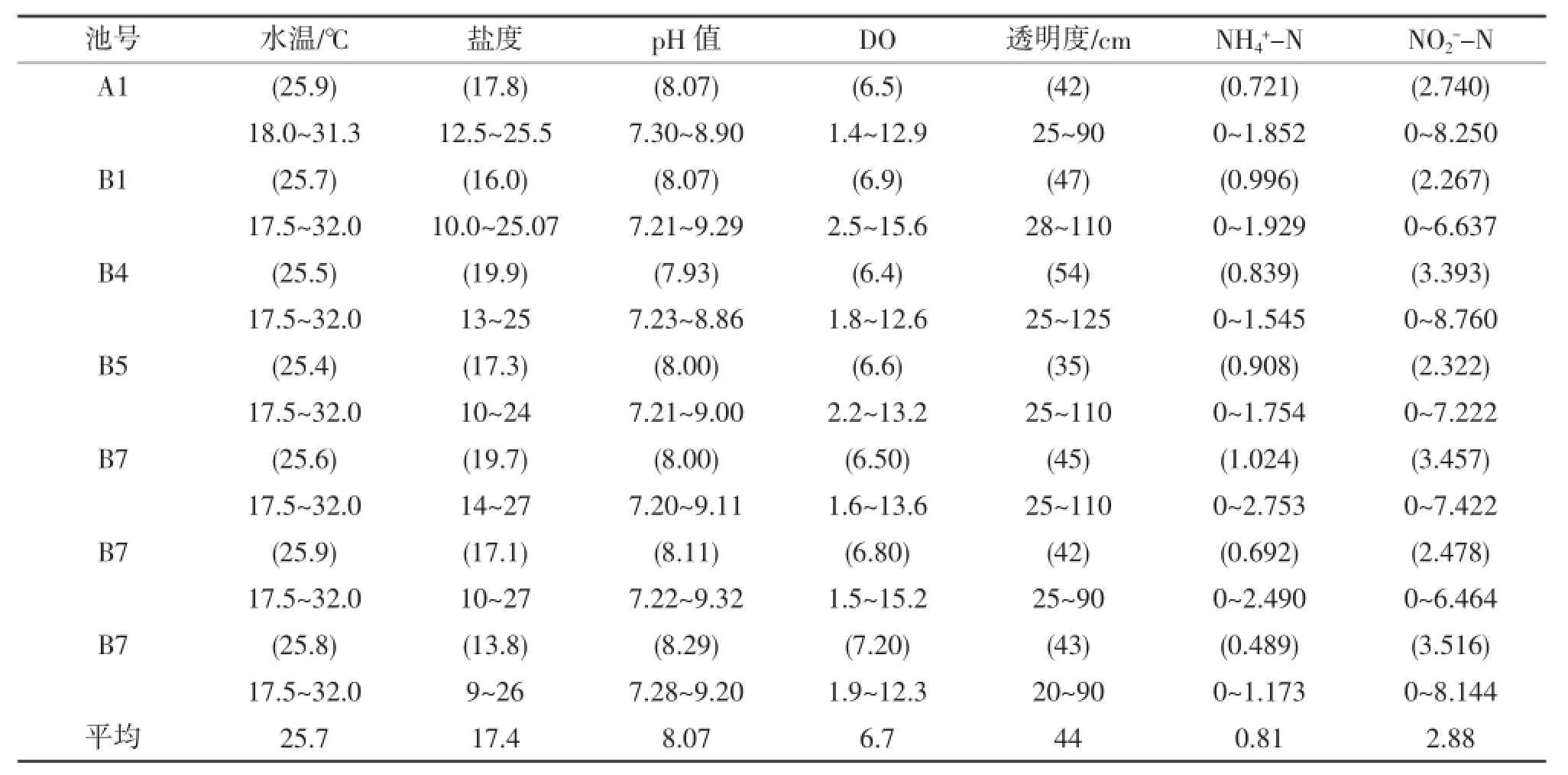

水質理化指標監測結果(詳見表1),A1等七個塘的監測,平均水溫25.7℃,最高溫度32℃、最低溫度17.5℃;平均pH值,最高9.32、最低7.20;平均DO 6.7 mg/L,最高15.6 mg/L、最低1.40 mg/L;平均透明度44 cm,最高125 cm、最低20 cm;平均NH4+-N為0.81 mg/L,最高2.75 mg/L、最低0;平均NO2-N為2.88 mg/L,最高8.76 mg/L、最低0。

2.2水生浮游生物監測結果

2.2.1單胞藻監測結果在整個養殖期間對A1等七個塘的監測,定性分析,其中的浮游植物隸屬7個門的14個目,39個屬。包括藍藻類2目6屬,占總屬類的15.4%;硅藻類4目9屬,占總屬類的23.1%;金藻類1目4屬,占總屬類的10.3%;隱藻類1目2屬,占總屬類的5.1%;甲藻類2目5屬,占總屬類的12.8%;裸藻類1目2屬,占總屬類的5.1%;綠藻類3目11屬,占總屬類的28.2%。各養殖池塘中,養殖前期均為綠藻類的卵囊藻、小球藻為優勢種;中后期均為硅藻類的圓篩藻、角毛藻為優勢藻。

表1 養殖期間A1等七口養殖塘主要水質指標監測情況 mg/L

注:括號內為平均值。

2.2.2輪蟲監測結果在整個養殖過程中,輪蟲在養殖前期的5 d左右達到最高峰,輪蟲密度達到10 000個/L,然后逐漸下降,養殖日齡達到30 d左右就幾乎沒有檢測到輪蟲了,到了養殖中后期又出現了少量的輪蟲。

2.2.3橈足類監測結果在整個養殖過程中,橈足類在養殖前期的15 d左右達到最高峰,密度達到500~700個/L,其種群密度以幼體為主;在養殖中期30~60 d時,橈足類密度的密度較低,維持在100~300個/L,其種群數量以成體為主;養殖日齡60~90 d,橈足類成體數量最低,但幼體數量高于成體種群數量。

3 小結與討論

該試驗采取的生物水質調控技術的一個重要手段是“加入老水”措施,“老水”是在冬季利用兩個高位池提前培養的,“老水”的主要浮游生物組成是單胞藻(卵囊藻)、輪蟲、橈足類。在放苗前引老水接種20~30 cm,控制池水透明度在35~70 cm。試驗結果表明單胞藻引種效果良好,各養殖池塘中,養殖前期均為綠藻類的卵囊藻、小球藻為優勢種;中后期均為硅藻類的圓篩藻、角毛藻為優勢藻。輪蟲在養殖前期的5 d左右達到最高峰,輪蟲密度達到10 000個/L左右,然后逐漸下降。橈足類在養殖前期的15 d左右能達到最高峰,密度達到500~700個/L,其種群密度以幼體為主。

通過接種老水,引種到新的池塘環境中,不僅使單胞藻、輪蟲、橈足類、蝦苗形成食物鏈,為蝦苗生長提供生物餌料營養,重要的是增加池塘“新水”環境的水生生物多樣性,保持水質理化指標穩定,尤其是溶解氧和pH值的穩定,為蝦苗生長提供了一個穩定的生態環境。

該試驗重點是進行了池塘環境中的“藻相”和“蟲相”的定性和定量研究,探討單胞藻、輪蟲和橈足類的三者關系。同時,對裸甲藻的發生規律以及其對養蝦生產的影響也做了調查研究,研究發現裸甲藻幾乎不進行光合作用,大量繁殖時池塘處于缺氧狀態,對蝦攝食減少或基本不攝食,嚴重抑制對蝦的生長。通過定向引種有益單胞藻和橈足類對于控制裸甲藻效果顯著。在小型試驗研究中發現,橈足類的幼體直接攝食裸甲藻,提高水環境橈足類的種群密度,可有效降低裸甲藻的種群密度。另外,在研究中還發現,橈足類對水環境的穩定,尤其是保持“藻相”的穩定有積極的作用。

關于養蝦池中“菌相”,目前還沒有進行跟蹤監測調查,在養殖中后期,如何應用菌、藻、蟲三相共生進行生物水質調控技術、保持水環境穩定、提高池塘生產力,還有待于今后進一步研究。

10.3969/j.issn.1004-2091.2016.11.002

(2016-07-03)