促進綠色制造技術擴散的政策模式創新研究

劉朋,周可迪,延建林,周源,薛瀾

(1. 中國工程院戰略咨詢中心,北京100088;2. 清華大學公共管理學院,北京100084)

促進綠色制造技術擴散的政策模式創新研究

劉朋1,2,周可迪1,延建林1,周源2,薛瀾2

(1. 中國工程院戰略咨詢中心,北京100088;2. 清華大學公共管理學院,北京100084)

本文旨在探索中國促進綠色制造技術擴散的治理模式和政策工具,探討完善節能治理模式的新方向。首先,通過文獻綜述揭示綠色制造技術擴散的障礙,并以全國電機能效提升計劃為例,總結各地方政府推廣綠色技術的典型政策和措施。采用案例研究方法,分析東莞市針對萬臺注塑機電機節能改造所面臨的困難而采取組合政策和措施,特別是為推動合同能源管理而創新的金融模式。最后,分析了新模式克服綠色技術擴散障礙,達到示范推廣效果。其政策體系和新模式將有助于促進戰略性新興產業中節能環保產業的發展。

綠色制造;節能減排;模式創新

DOI 10.15302/J-SSCAE-2016.04.015

一、前言

改革開放以來,中國經濟社會發展取得舉世矚目的成就。然而,經濟高速增長的同時,不能以犧牲資源和破壞環境為代價。中國的能源、環境已經沒有太多的發展空間,但還要繼續發展,所以必須

要走一條綠色發展道路。黨的十八大提出,大力推進生態文明建設,著力推進綠色發展、循環發展、低碳發展,這是中國實現社會主義現代化的一個根本任務和基本途徑,也是中國進入經濟發展新常態實現產業轉型升級的重要方向和關鍵內容。

實現綠色發展,首先要依靠科學技術創新實現節能減排,其次還要執行最嚴格的環境保護政策。中國目前的能源消耗高,能效很低,節能擁有巨大的空間。2014年,中國單位國內生產總值(單位GDP)能耗是世界平均水平的2.14倍,日本的4.56倍。如果通過提高能效,將單位GDP能耗降到世界平均水平,在不增加能源消耗條件下,中國GDP可以再翻一番;如果降到日本目前水平,中國GDP可以再翻兩番[1]。因此,節約能源是中國綠色發展戰略規劃的重要目標之一,重點瞄準制造業節約成本和提高能效。

節能對于中國能源危機具有重要的戰略意義,因為制造業的能源消耗大概占到中國能源消耗的56 %以上[2]。特別是提升制造業裝備(例如電機)綠色化水平,包括促進大范圍綠色制造技術擴散,最終使量大、面廣的生產設備降低能耗。節能是一項公共治理特征明顯的工作,單純依靠市場無法奏效,需要政府積極干預。制造業裝備節能與普通節能項目不同,普通節能項目中地方政府動力不足。針對制造業升級節能來說,涉及到制造業競爭力和地區經濟的提升,地方政府及企業都有積極性。但是,由于涉及到高新技術創新和推廣,并且存在著大量技術和市場的不確定性,仍然需要政府的積極干預才能推進節能項目。在傳統節能模式中,自上而下(強制命令)的節能目標責任制發揮了重要作用,解決了地方政府的積極性問題,也通過監控(中央、省屬、市屬等)節能重點企業來達到部分節能目標[3]。但是,節能目標責任制執行成本高,而且地方政府、企業缺乏主動性,尤其是當制造業節能工作從“節能重點企業”拓展到更廣泛的制造業中小企業的時候,實施自上而下的政策遇到很大的困難。更好地引入并發揮市場機制的作用,提高政策執行效率,充分利用政策調動制造業企業節能的積極性,是制造業節能升級改造面臨的核心問題。

本文通過案例研究來探索這個問題,并通過示范推廣項目有效地促進綠色制造技術在制造業企業的擴散。研究問題包括:電機能效提升面臨的困難是什么?地方政府解決電機能效提升困難的政策和措施是什么?這些政策和措施對未來中國政府的節能治理有什么借鑒意義?

二、障礙:綠色制造技術擴散障礙分析

一般示范推廣項目可以加速工業創新的進程,通過測試和降低技術不確定性來突破技術障礙,支持戰略性新興產業發展。周源等[4]研究顯示,綠色技術擴散的大部分研究集中在創新體系中的示范推廣項目,特別是在生態可持續性轉型和新能源技術發展方面受到強烈關注。但是很少有人關注主流制造業的綠色技術創新,尤其是在發展中國家的經濟領域。

綠色制造技術擴散的障礙可以分成三類:技術障礙、非技術障礙和采用綠色技術的特殊障礙。其中,主要的技術障礙包括:定性分析對技術先進性、安全性、可靠性、操作性、適用性和節能技術兼容性的疑慮[5]。綠色技術的非技術障礙包括:信息不對稱,缺少公眾標準和專業認證的信心,不確定的投資回款周期,有限的融資渠道和額外增加的成本費用,不滿意的基礎建設、設備提供者和渠道,無法控制的維修費用、維護服務,含糊不清或者過于嚴格的管理條例,以及各種利益相關者的利益沖突。特別是,對于中小企業來說,更愿意投資在擴大再生產而不愿意投資在低優先權的節能項目上,對節能管理的投入則更少,并且很少采用綠色技術[6]。 通常,綠色制造示范項目需要一系列的政策工具[7],為了應對多方面的障礙,政策工具組合被認為是有效手段[8]。然而,政策組合工具模型需要明確的目標和政策框架。本研究遵循“技術推動”和“需求拉動”的政策框架。“技術推動”政策包括政府資助的研發創新、學習先進技術、教育和培訓等;“需求拉動”政策可以提高收益,促進創新,例如:知識產權保護、減免稅收和顧客購買新技術退稅等[9]。上述文獻研究表明,政策工具組合有技術測試認證、促進信息交流學習和降低經濟風險的效果。本文通過全國電機能效提升項目中各地方政府的典型做法和東莞市的金融創新模式,探索克服綠色制造技術擴散障礙的政策框架和政策工具組合。

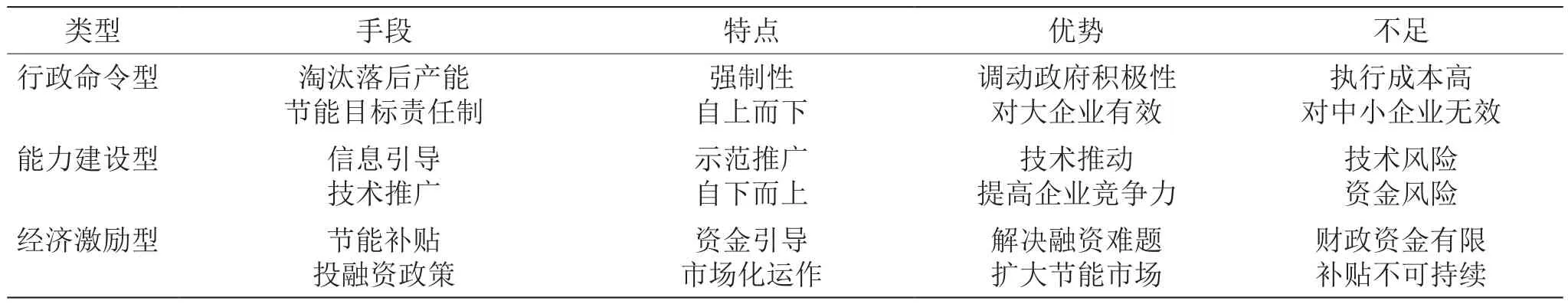

三、政策:中國電機能效提升項目政策類型分析

電機廣泛應用于冶金、石化、煤炭、建材、造紙等多個行業和領域。據統計測算,目前我國電機保有量約1.7×109kW,總耗電量約3×1012kW·h,占全社會總用電量的64 %,其中工業領域電機總用電量為2.6×1012kW·h,占工業用電的75 %[10]。為了進一步提高中國的電機效率,2013年6月28日,工業和信息化部和國家質檢總局聯合印發了《電機能效提升計劃(2013—2015年)》[10],提出五年內實現電機產品升級換代目標:累計推廣高效電機1.7×108kW,淘汰在用低效電機1.6×108kW,實施電機系統節能技術改造1×108kW,實施淘汰電機高效再制造2×107kW。結合國家出臺的電機能效提升計劃及淘汰路線圖,各地方省市出臺了配套的政策措施和做法,中國電機能效提升政策類型如表1所示。

(一)行政命令型

政府通過國家行政命令,強制淘汰落后產能是實現電機能效提升項目的有力保障。以高耗能產業為代表的重工業,如鋼鐵、化工、水泥等企業的能源成本占其總成本的70 %以上[3]。這些重工業部門除了依靠技術進步之外,在很大程度上還依靠淘汰落后產能。國家以目標責任制的方式加強淘汰落后產能的執行力度。例如,工業和信息化部發布的《高耗能落后機電設備產品淘汰目錄》是淘汰落后設備執法的主要依據。行政命令型政策具有強制性的特點,在強制性政策措施的保障下,淘汰落后產能成效顯著。然而,由于大量淘汰產能被“以小換大”(大企業換成了中小企業),政府對中小企業實施節能監管強制性政策的難度和成本大大增加,需要運用更多的市場化手段激勵、監督和引導企業節能。

(二)能力建設型

能力建設型政策幫助企業了解并采納先進綠色制造技術,挖掘企業節能潛力,提升企業的能源管理能力。能力建設型政策的特點是政府引導,企業自行投入,市場化運作。能力建設類政策的重心主要放在提高企業節能技術和管理水平上,但是缺乏適當的政策工具應對企業面臨的技術風險和資金風險。

表1 中國電機能效提升政策類型

(三)經濟激勵型

經濟激勵型政策主要包括節能補貼和投融資政策。例如,資金補助、以獎代補、貼息和據實結算等方式,其特點是發揮市場機制的作用,通過補貼政策提高節能政策執行效率,充分動員政策執行中介(節能服務公司)的主動性,做大節能市場。節能補貼政策可以幫助企業擺脫節能升級改造融資難的困境。但是,從長遠看,節能減排單靠政府補貼是不可持續的,最終還是要依靠市場的力量促進行業發展,倒逼企業轉型升級,否則企業容易依賴補貼,一旦取消補貼,考驗的是用電企業的技術實力。所以要實現工業可持續發展,最終還是要靠企業的技術創新,拉動產品能效,降低制造成本。

在上述傳統的綠色制造技術推廣政策模式中,行政命令型政策需要政府強力介入大企業。然而,當面對量大面廣的中小企業時,節能目標責任制執行成本高,政府需要通過經濟激勵政策調動市場資源,做大節能市場。單純依靠節能補貼政策是不可持續的,還要依靠能力建設。最終,企業依靠技術推動實現制造業綠色可持續發展。

開展電機能效提升綜合示范項目,是以點帶面推進節能減排的重要途徑,是激勵地方開展制度創新的重要手段,具有十分重要的意義。把行政命令型、經濟激勵型和能力建設型政策組合起來,強制淘汰落后產能,發揮市場調節作用,技術創新推動

節能減排工作。地方政府需要打好政策組合拳,綜合運用法律、行政、經濟、技術等手段,制定產業、財政、稅收、金融等政策,發揮好政府對節能企業的引導作用,充分激發節能減排的內生動力。

四、典范:東莞市電機能效提升政策創新分析

東莞市是制造業名城,也是廣東省第一用電大市。東莞市政府以“萬臺注塑機伺服節能改造”作為綠色制造示范推廣項目,組合各地方節能政策,同時主要通過能力建設型政策和金融創新確保電機能效提升工作高水平推進。

(一)東莞市工業和電機行業用電現狀

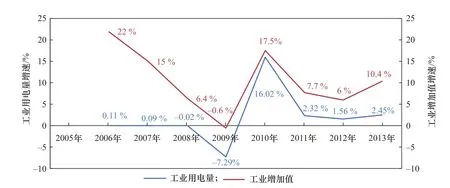

2013年,東莞市全社會年用電超過6×1010kW·h,其中工業用電超過4.5×1010kW·h,用電量長期位居廣東省首位。“十一五”以來,東莞市工業用電量年均增幅3.77 %,同口徑工業增加值增速為年均9.56 %,比用電增幅快5.79 %,工業用電效率提升明顯。但是,東莞市萬元GDP電耗水平依然較高,2013年超過1 200 kW·h /萬元,排在廣東省前列,見圖1[11]。

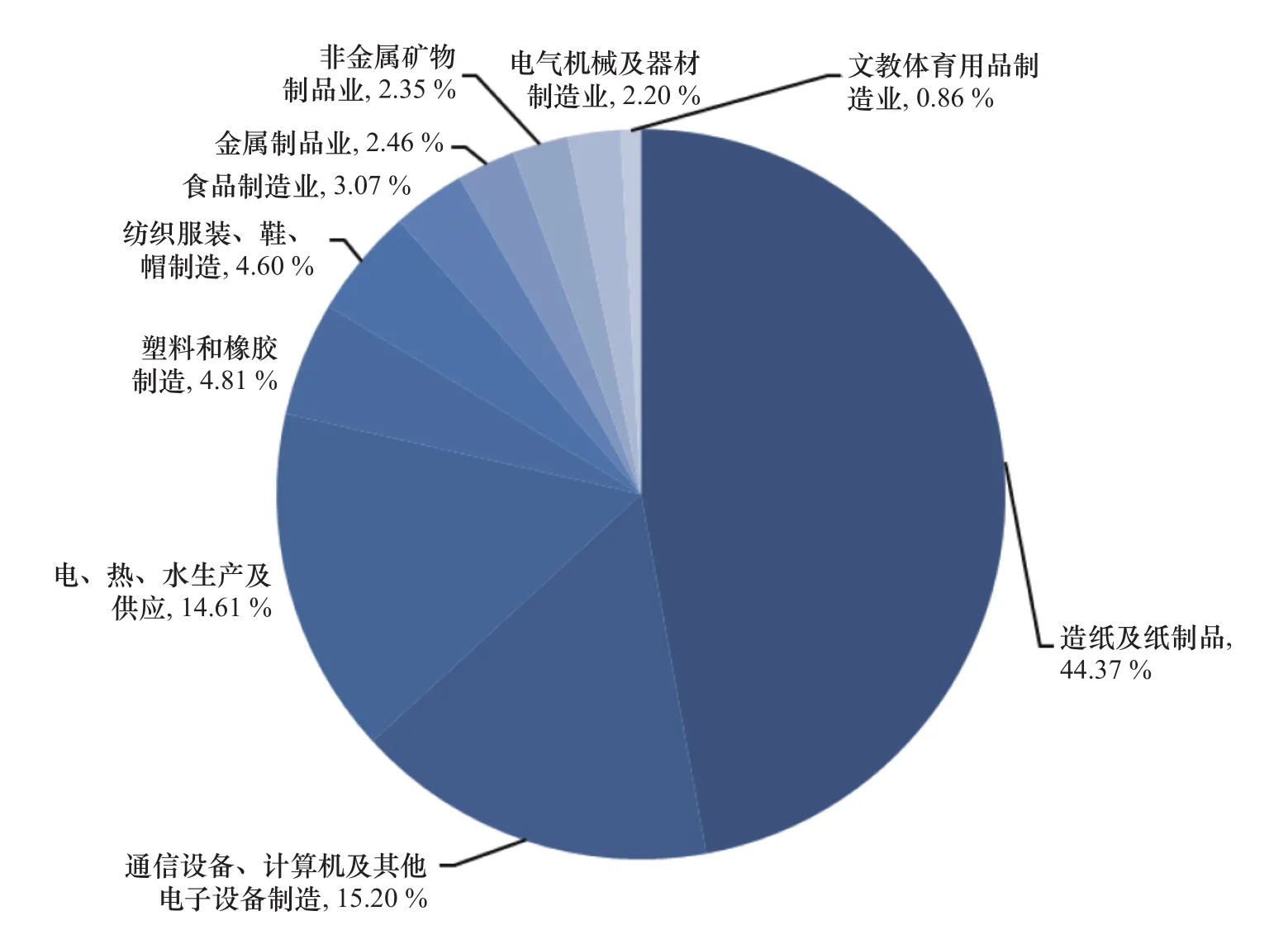

2014年1月,東莞市能源行業協會開展電機能效提升調研報告抽樣數據顯示:全市653個重點用電企業在用電機總容量約為5.12×106kW;2012年企業總耗電量為1.99×1010kW·h,約占全市工業用電量(4. 429 3×1010kW·h)的45 %。造紙及紙制品行業是東莞市的電機能耗第一大戶,占全市工業用電量的44.73 %,見圖2。

(二)東莞市電機節能面臨的難題

東莞市工業企業在電機能效提升方面面臨三大難題:節能意識較差、技術人才缺乏、資金壓力大。東莞市的電機用戶多是中小企業,之前沒有接觸過電機節能的相關項目,對于電機節能的認識不足。由于電機主要應用于主生產線或關鍵工序,用戶擔心因電機節能改造影響正常生產,帶來質量、安全等方面的問題,因此不愿意在電機節能方面投入資源。此外,大多數企業缺乏專業的技術改造人才,自身實施節能改造難度大。實施電機能效提升項目的另一大困難則是資金壓力,尤其是近年來受經濟下行和市場需求雙重疲軟的影響,企業主動進行節能技術改造的積極性不高。最后,電機能效提升還缺乏政策層面的支持。盡管政府的節能監察任務中包涵淘汰落后電機,但是對于注塑機小型電機改造缺乏明確的政策依據,完全依靠企業自主進行。

圖1 東莞市工業用電量和工業增加值增速(2005—2013)

(三) 東莞市政府的電機能效提升政策體系和模式創新

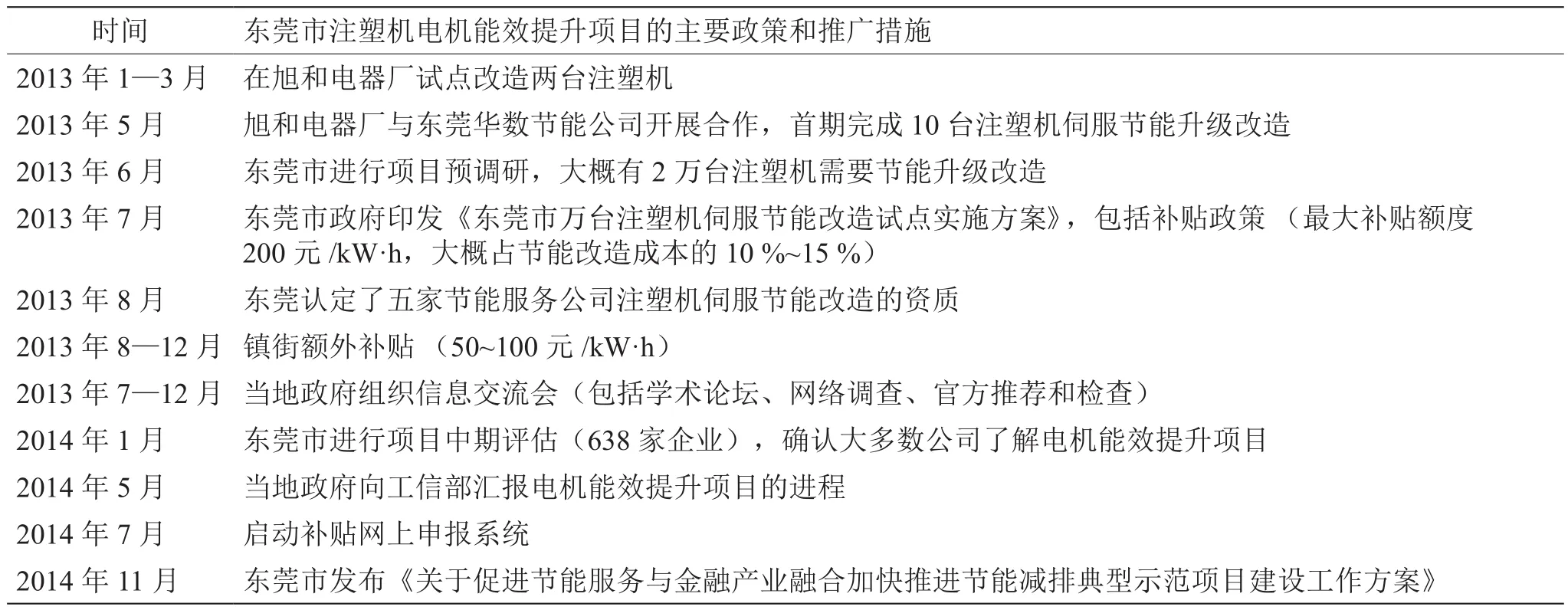

2013年以來,東莞市針對電機能效提升所面臨的困難,制定了組合政策工具和一系列推廣措施(見表2),主要包括:2013年6月,東莞市開展全市注塑機存量調查;2013年7月底,下發《東莞市萬臺注塑機伺服節能改造試點實施方案》;2013年10月,遴選節能服務公司,并將節能改造任務細化下達;2013年12月,發布補貼實施細則;2014年7月,啟動補貼網上申報系統;2014年11月,發布《關于促進節能服務與金融產業融合加快推進節能減排典型示范項目建設工作方案》。該方案構建引入銀

行作為第三方擔保的節能改造新模式,主要實施措施如下。

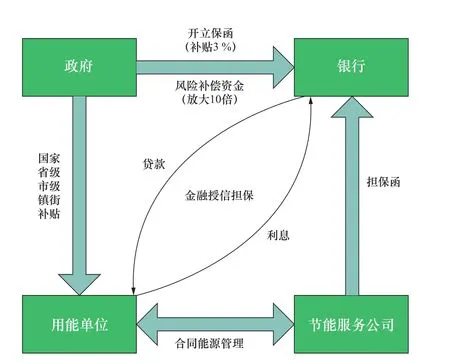

1. 引入金融信用擔保模式破解融資難題(見圖3)

用能單位根據節能服務公司出具的擔保函,從銀行貸款進行電機節能升級改造。擔保函保障銀行給用能單位貸款,產生了穩定的現金流,同時保障節能服務公司能夠拿到合同能源管理的回款。政府把補貼真正給節能用戶單位,銀行也從中擴大客戶群,增加存款。最終,政府通過補貼和金融手段平衡各方利益,促進推廣高效電機節能項目。

圖2 東莞市在用電機行業分布情況

表2 東莞市注塑機電機能效提升項目的主要政策和推廣措施[12]

2. 推廣融資租賃模式破除金融風險(見圖4)

政府按金融機構執行合作計劃及完成情況,分期以定期存款方式存入試點金融機構專戶。試點金融機構按照不低于風險補償資金池10倍的規模進行信貸放大,對電機能效提升的合同能源管理項目提供金融支持。因實施電機節能項目開立支付保函產生風險損失的,市財政在不超過每個金融機構實際開出保函總額的10 %限額內,給予風險損失補償;風險損失總額超過10 %限額的超出部分由相

應金融機構自行承擔。

3.建立第三方機構核查制度保障項目實施效果

政府通過公開甄選,委托第三方機構開展核查,解決節能效果認定問題。東莞市經濟和信息化局通過招標方式,公開遴選專業第三方節能量審核機構,并委托第三方對電機能效提升項目的節能效果進行評價,出具專業核查報告,并作為評定項目節能效果和申請補貼的主要依據。根據第三方核查報告,在項目實施完工和節能效果滿足合同約定的條件下,金融機構才向節能技術服務單位提供不可撤銷的支付保函。東莞市經信局負責第三方核查機構的審核工作并進行監管。

圖3 東莞市政府采用的金融信用擔保模式框圖

圖4 東莞市政府推廣融資租賃模式工作方案和具體措施

(四)東莞市電機能效提升政策小結

東莞市制定了行政命令型、能力建設型、經濟激勵型政策工具組合和金融模式創新,解決了電機能效提升面臨的難題。

1. 行政命令型

東莞市各鎮(街)與用電企業簽訂電機能效提升目標責任書,將電機能效提升目標完成情況作為企業節能目標考核的重要內容;東莞市嚴格執行強制性電機能效標準,加大落后電機設備檢查淘汰力度,嚴禁企業采用國家明令淘汰的落后電機。網上申報系統實時監管申報企業淘汰落后舊電機情況,降低了電機節能政策的執行成本。

2.能力建設型

東莞市召開現場示范技術推廣會,幫助企業了解電機節能技術。東莞市舉辦電機能效提升核查工作培訓班,培訓有關單位的節能工作人員,培訓內容包括電機基本知識、電機節能政策和第三方核查程序等。舉辦技術推廣會和培訓班,解決技術認證和信息學習的問題。能力建設型政策突出企業引領作用,發揮典型示范作用,以點帶面,促進綠色制造技術在中小企業進行擴散。

3.經濟激勵型

東莞市落實電機能效提升及注塑機伺服節能改造專項資金,首批獎勵計劃惠及44個項目,包括23個電機系統改造項目,20個注塑機伺服節能改造示范項目,以及一個更換高效電機項目,共獲得2 060萬元的獎勵資金。東莞市政府通過金融授信擔保政策,把風險補償資金擴大了10倍,利用少量的財政資本撬動了大量的金融資本,解決了企業電機節能升級改造融資難和貸款需要信用擔保的難題。

4.金融模式創新

東莞市提出了促進節能、產業和金融“三融合”的創新模式,助力企業節能升級改造。這一新模式促進了節能服務產業與金融產業融合,加強了合同能源管理的誠信監管體系,一方面有助于消除節能服務公司對用能單位能否如期分享節能效益的顧慮,另一方面有助于消除用能單位對節能服務機構的技術能力以及項目改造效果的疑慮。通過金融模式創新,東莞市解決了企業電機節能改造的技術風險和資金風險的顧慮問題,為其他城市探索節能市場化模式提供了示范經驗。

五、結語

本文總結了中國電機能效提升項目的典型政策模式,包括行政命令型、能力建設型和經濟激勵型政策。基于東莞萬臺注塑機電機能效提升示范項目這個案例,揭示了利用示范推廣項目促進綠色制造技術擴散,利用政策工具組合和模式創新來解決具體的擴散障礙。本文的案例研究有助于探索中國可持續發展和創新發展的新模式。

這些政策組合工具不同于傳統的示范政策,表現在以下幾個方面:第一,綠色制造示范項目可能會面臨各種問題,更多的是市場導向和市場經濟問題,特別是面臨對成本收益特別敏感的大規模技術擴散涉及大量中小企業的問題。第二,政府要解決這些問題,更多地需要考慮“需求拉動”政策。此外,還需要考慮非行政命令、市場化的政策執行者。例如,節能服務公司能更有效滿足用電企業對于節能服務的需求。第三,示范推廣項目往往是復雜的,不能單獨依靠某項政策來解決問題,需要創新型的政策。

中國的創新政策也有一些特殊性。第一,中國正在經歷由行政治理模式向市場調控模式的轉變,以市場為導向,頂層設計政策框架和政策工具組合受到更多的關注。在這種情況下,東莞市政府認識到,傳統的強制性政策不能調動市場的資源,所以探索利用非行政命令的利益相關者(例如節能服務公司等)實現利益共享模式。第二,中國正在由高速增長轉向中等適度的可持續發展,政策制定者需要更多的耐心促進技術發展,以減少市場不確定性,增強潛在用戶的信心。然而,新的政策模式仍需要中國政府的強制力來保障加速追趕轉型的進程。第三,現有的先進技術和經濟條件是非常重要的,可促進綠色制造技術在企業中的擴散。許多示范項目的經驗表明綠色制造技術的成功擴散離不開企業低成本的本地技術和穩定良好的現金流,中國不能減少對技術創新和發展經濟方面的努力。

本文的研究還有一些局限性,目前只是一個探索和試點研究,總結了一個政策工具組合的框架,下一步還需要通過更多的案例研究使得政策框架更加完善。另外,充分評估政策措施還需要時間,所以未來對電機能效政策評估方面還有待繼續研究。最后,這個政策框架研究集中在政府推廣示范項目上,下一步從研究機構、行業協會和競爭者角度出發,進行比較研究將會更有意義。

[1] 周濟. 走綠色發展之路必須依靠科技創新[J]. 農村工作通訊, 2015(7): 39. Zhou J. The road to green development must rely on science and technology innovation [J]. Newsletter about work in rural areas, 2015(7): 39.

[2] 劉雅璐. 低碳經濟下我國制造業發展現狀及對策研究[J]. 改革與戰略, 2012, 28(2): 129–131. Liu Y L. Development situation and countermeasures study of China's manufacturing industry under the low carbon econo-

my background [J]. Reformation & Strategy, 2012, 28(2): 129– 131.

[3] 齊曄. 低碳發展藍皮書——中國低碳發展報告(2014) [M]. 北京:社會科學文獻出版社, 2014. Qi Y. The blue book of low carbon development—Annual review of low-carbon development in China (2014) [M]. Beijing: Social Sciences Academic Press, 2014.

[4] Zhou Y, Zhang H W, Ding M Y. How public demonstration projects affect the emergence of new industries: An empirical study of electric vehicles in China [J]. Innovation Management Policy & Practice, 2015, 17(2): 1–23.

[5] Macey S M, Brown M A. Demonstrations as a policy instrument with energy technology examples [J]. Science Communication, 1990, 11(3): 219–236.

[6] Trianni A, Cagno E, Worrell E. Innovation and adoption of energy efficient technologies: An exploratory analysis of Italian primary metal manufacturing SMEs [J]. Energy Policy, 2013, 61: 430–440.

[7] Hendry C, Harborne P, Brown J. So what do innovating companies really get from publicly funded demonstration projects and trials? Innovation lessons from solar photovoltaics and wind [J]. Energy Policy, 2010, 38(8): 4507–4519.

[8] Parker C M, Redmond J, Simpson M. A review of interventions to encourage SMEs to make environmental improvements [J]. Environment and Planning C: Government & Policy, 2009, 27(2): 279–301.

[9] Nemet G F. Demand-pull, technology-push, and government-led incentives for non-incremental technical change [J]. Research Policy, 2009, 38(5): 700–709.

[10] 中華人民共和國工業和信息化部,國家質量監督檢驗檢疫總局. 電機能效提升計劃(2013-2015年) [EB/OL]. (2013-06-21) [2016-05-12]. http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/ n3757016/c3761920/content.html. Ministry of Industry and Information Technology of the People's Pepublic of China, General Administration of Quality Supervision of the People's republic of China. National project on energy saving through upgrading electric motors (2013-2015) [EB/OL]. (2013-06-21) [2016-05-12]. http://www.miit.gov.cn/n1146295/ n1652858/n1652930/n3757016/c3761920/content.html.

[11] 東莞市統計局, 國家統計局東莞調查隊. 東莞市統計年鑒(2014) [M]. 北京:中國統計出版社, 2014. Dongguan Bureau of Statistics, Dongguan Survey Team from National Bureau of Statistics. Dongguan statistical yearbook 2014 [M]. Beijing: China Statistics Press, 2014.

[12] Zhou Y, Xu G N, Tim M, et al. How do public demonstration projects promote green-manufacturing technologies? A case study in China [J]. Sustainable Development, 2015, 23(4): 217–231.

Promoting Green Manufacturing Technology Diffusion Using an Innovative Policy Implementation Method

Liu Peng1,2, Dillon K. Zhou1, Yan Jianlin1, Zhou Yuan2, Xue Lan2

(1. The CAE Centre for Strategic Studies, Beijing 100088, China; 2. School of Public Policy and Management, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

This paper presents initial findings on a current approach in public policy to promote green technology diffusion using innovative policy measures, through the case of the electric motor upgrading project (EMUP), and examines the degree of success of local governments in their effort to encourage the adoption of high efficiency motors (HEMs). The barriers to green technology diffusion are explored to showcase the challenges faced by local implementer. This research demonstrates the successes of various regions with an emphasis on Dongguan City, which has enjoyed great success using subsidies and financial tools to promote the use of energy performance contracts as an innovative financing mode. Finally, this article analyzes the methods and outcomes of the EMUP, thus far, in order to explain the reasons behind the success of this initial phase of implementation. Further research will be needed to monitor the progress of this initiative. This article summarizes the policy system and the new model will help to promote the development of energy conservation and environmental protection industry in the strategic emerging industries.

green manufacturing; energy saving and emission reduction; innovative mode

TH16;X22

A

2016-05-12;

2016-06-27

劉朋,中國工程院,清華大學,博士后,研究方向為制造強國戰略、戰略性新興產業、綠色制造戰略研究;E-mail: lp@cae.cn

中國工程院重大咨詢項目“‘十三五’戰略性新興產業培育與發展規劃研究”(2014-ZD-7)

本刊網址:www.enginsci.cn