稻漁綜合種養及其發展建議

馬達文,錢靜,劉家壽,桂建芳

(1.湖北省水產技術推廣總站,武漢430070;2.中國科學院水生生物研究所,武漢430072)

稻漁綜合種養及其發展建議

馬達文1,錢靜2,劉家壽2,桂建芳2

(1.湖北省水產技術推廣總站,武漢430070;2.中國科學院水生生物研究所,武漢430072)

稻田養魚是一種傳統的綜合養魚方式。近幾年來,一批以特種經濟品種為主導的稻漁綜合種養新模式不斷涌現,在經濟、社會、生態等方面取得顯著的成效。為了推廣稻漁綜合種養的經驗,本文實地調研了湖北省兩種典型的稻漁綜合種養模式,其中“蝦–稻共作”模式畝均純收入超過3 000元,畝純收入則是單純種糧的3~4倍;“鱉–蝦–魚–稻共作”模式畝均純收入近萬元,是單一種植水稻畝均效益的12.8倍。本文還提出了加快產業發展的建議,包括進一步拓展種養殖空間、促進產業融合發展及加大政策扶持力度等。

稻田;綜合種養;蝦–稻共作;鱉–蝦–魚–稻共作

DOI 10.15302/J-SSCAE-2016.03.016

一、前言

稻漁綜合種養是以產業化生產方式在稻田中開展水產養殖的方式[1]。稻漁產業化水產養殖以“以漁促稻、穩糧增效”為指導原則,是一種具有穩糧、促漁、增收、提質、環境友好、發展可持續等多種生態系統功能的稻、漁結合的種養模式[2~4]。

稻田養魚在我國有著悠久的歷史,新中國成立

以后稻田養魚技術不斷成熟[5]。2007年以來,一批以特種經濟品種為主導的稻漁綜合種養新模式不斷涌現,在經濟、社會、生態等方面均取得顯著的成效,得到了各地政府的高度重視以及種稻農民的積極響應[4],有力地促進了新一輪稻田養魚模式的拓展和技術的升級,即“稻漁綜合種養”。

二、稻漁綜合種養概況

為促進稻漁綜合種養技術的發展,在國家農業部科技教育司和漁業局的大力支持下,2010―2012年由全國水產技術推廣總站牽頭,組織有關高校及研究院所實施了稻漁綜合種養技術集成與示范項目。該項目針對稻漁綜合種養的需求和特點,集成、創新、示范和推廣了“稻–蟹共作”“稻–鱉共作+輪作”“稻–蝦連作+共作”“稻–鰍共作”“稻–魚共作”5類19個典型模式,并集成創新了20多項配套關鍵技術。截至2012年年底,在湖北、遼寧、吉林、浙江、福建、江西、安徽、湖南、四川、寧夏10省(自治區)共建核心示范區44個、面積89 659畝(1畝≈666.67 m2);培育核心示范戶1 379戶、合作經濟組織227個;創建稻米品牌27個、水產品牌13個;技術培訓510班次、36 294人次;輻射示范帶動4.893 6×106畝。多地示范區在水稻穩產的同時,增收水產品,畝均增效50 %以上;稻田農藥使用量平均減少51.7 %,化肥使用量平均減少50 %以上[6]。

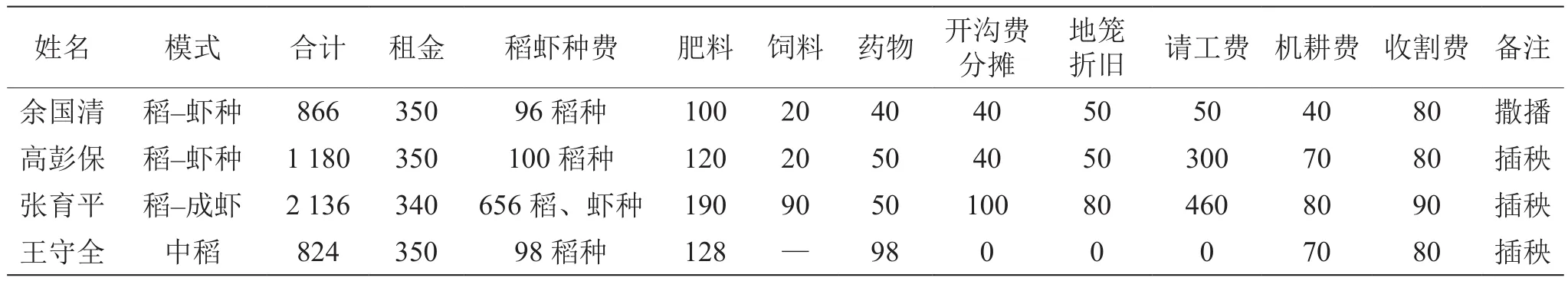

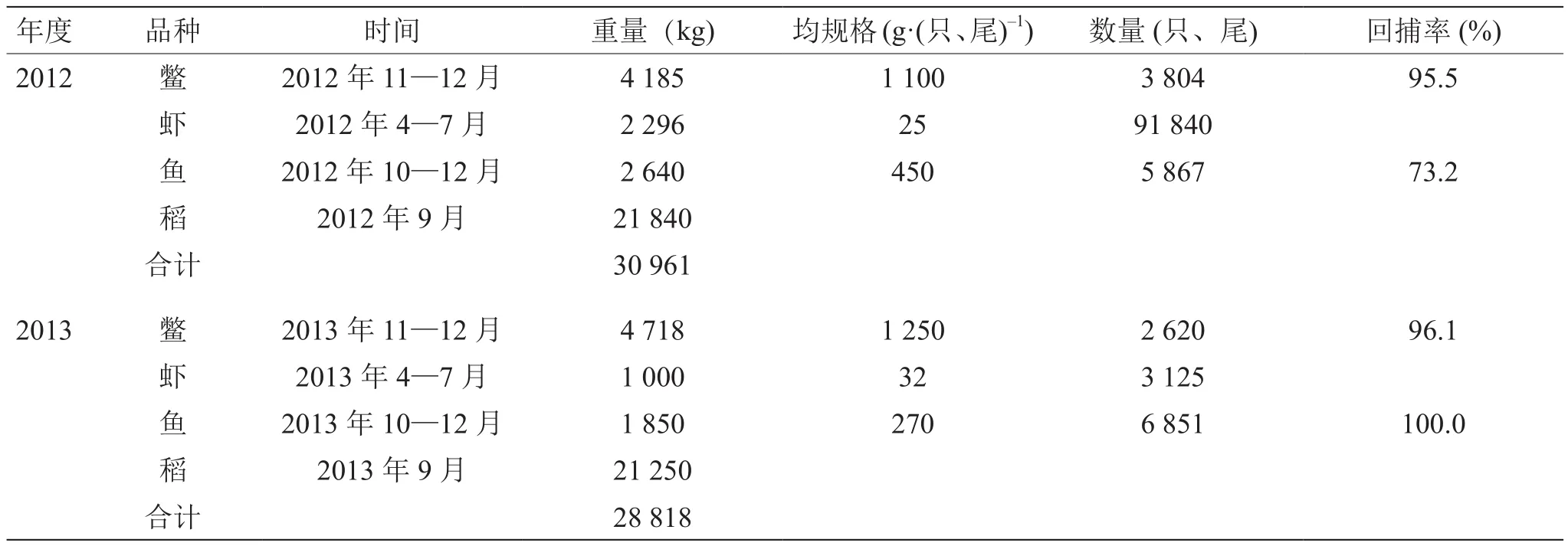

表1 “蝦-稻共作”與單純種稻畝成本對比表 (單位:元)

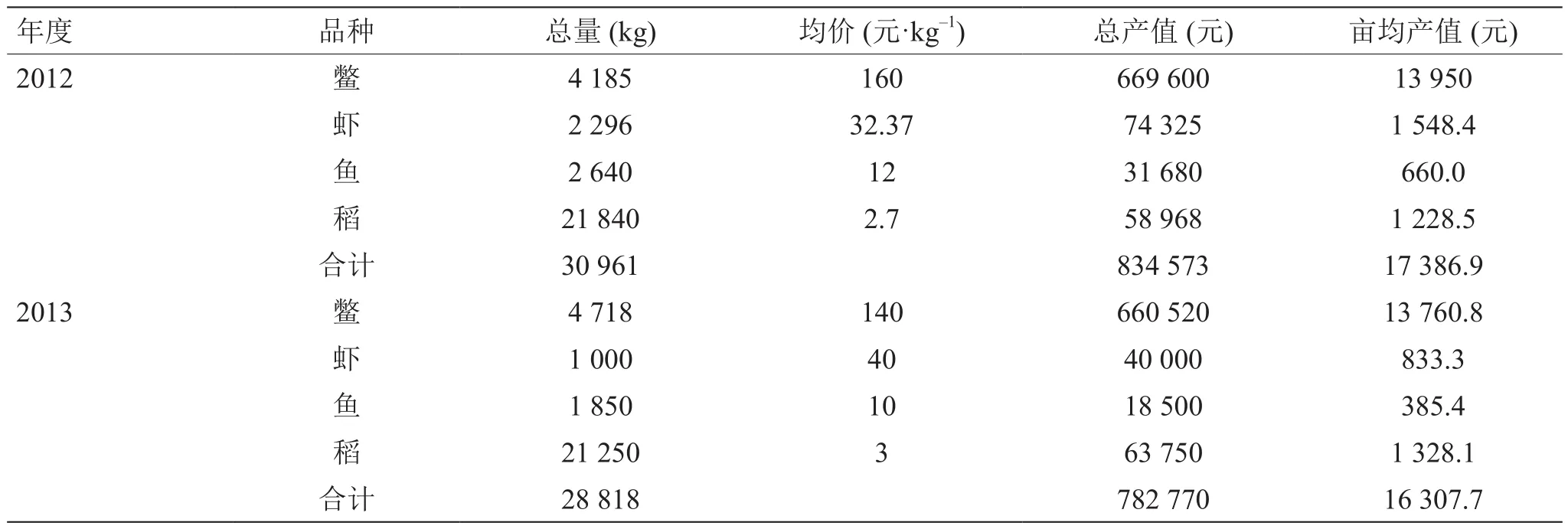

表2 “蝦-稻共作”與單純種稻畝效益對比表

三、稻漁綜合種養典型案例

湖北省集成、創新、示范和推廣的“蝦–稻共作”“鱉–蝦–魚–稻共作”等模式成功打造出湖北稻田綜合種養升級版。2015年,湖北省稻漁綜合種養面積突破3×106畝。典型案例實地測產驗收表明,“蝦–稻共作”模式畝均產值達5 408元,每畝平均純收入3 107元[7]。2015年5月,筆者采取抽樣調查的方式,在“蝦–稻共作”模式主要產區對4戶養殖個體進行“蝦–稻共作”模式收入情況的調查與分析,調查結果如下。

被調查對象為湖北省鄂州市澤林鎮萬畝湖小龍蝦(克氏原螯蝦)合作社成員余國清(“蝦–稻共作”面積120畝),高彭保(“蝦–稻共作”面積110畝),澤林鎮興發種養殖農民專業合作社成員張育平(“蝦–稻共作”面積230畝),王守全(單純稻谷種養面積120畝,對照田)。調查結果見表1和表2。

結果表明:“蝦–稻共作”與單純種糧兩組模式效益差別較大。雖然“蝦–稻共作”每畝成本大于單純種糧,最高達到2.6倍,但每畝純收入則是單純種糧的3~4倍,而田間管理強度及勞力投入幾乎沒有差別。

“鱉–蝦–魚–稻”模式每畝平均產值達14 766元,每畝平均純收入9 931元,是單一種植水稻畝均效益的12.8倍[7]。2012―2013年在湖北省赤壁市的試驗情況如下。

試驗地點位于赤壁市芙蓉鎮廖家村十組,稻田

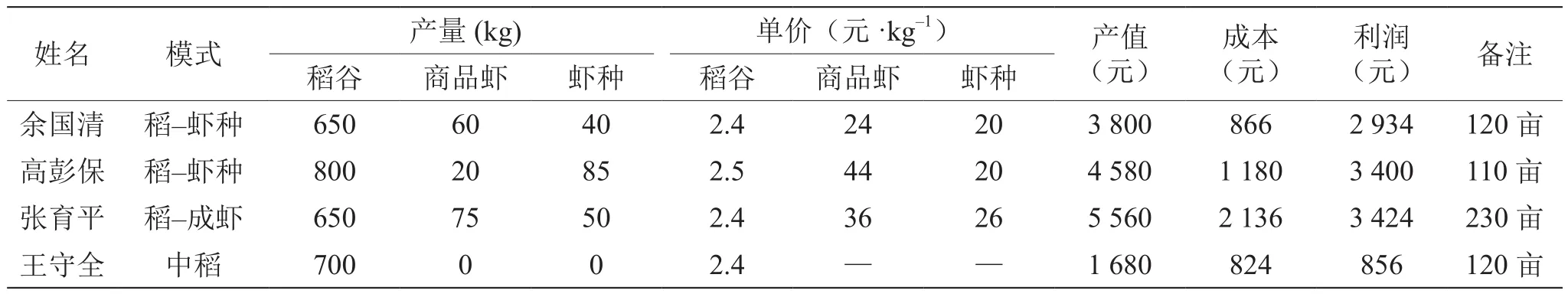

面積48畝。2012年鱉(中華鱉)、蝦(克氏原螯蝦)和魚(鯽)的苗種分別來源于咸寧溫室、洪湖小港鎮和本地,鱉種下田前用高錳酸鉀消毒。飼料為小雜魚,來源于赤壁市陸水水庫。投喂方法:鱉6月18日入田后開始投喂,每天下午5:00投喂1次,投喂量為50~150 kg·d–1,其中:50~75 kg·d–1投喂20天,75~125 kg·d–1投喂30天,150 kg·d–1投喂至10月2日,隨后投喂量逐漸減少,直至10月中旬后停止投喂。2013年鱉、蝦和魚苗種分別來源于洪湖外塘、稻田自繁和本地。鱉種4月15日入田,6月10日起開始投喂,飼料種類、投喂方法、投喂量以及種養管理基本同2012年。兩年試驗結果見表3~表8。

表4 “鱉-蝦-魚-稻”綜合種養生產支出情況

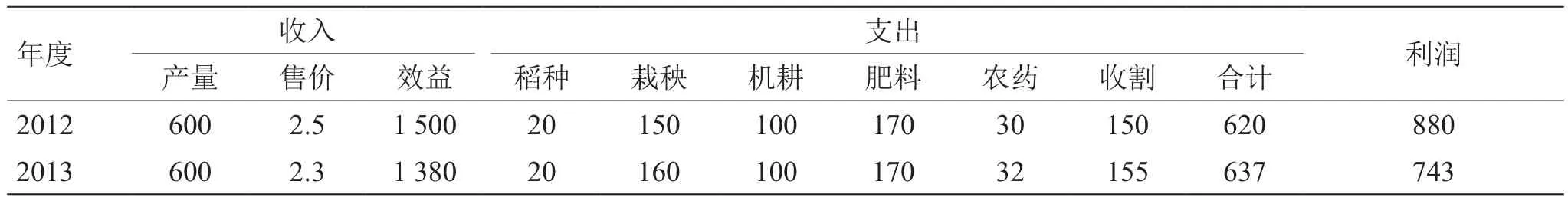

表5 “鱉-蝦-魚-稻”綜合種養產品收獲情況

表6 “鱉-蝦-魚-稻”綜合種養產品收入情況

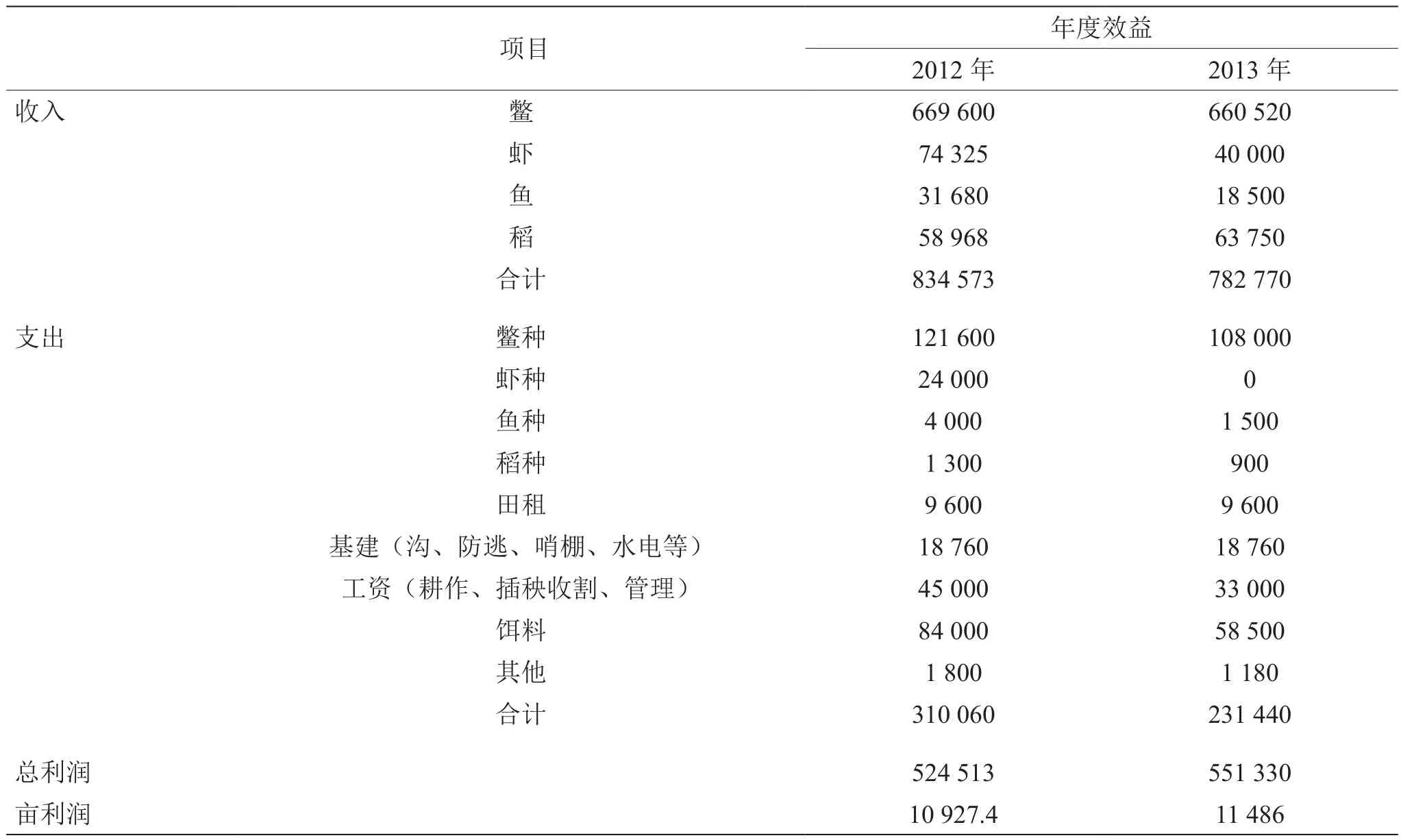

表7 普通田塊中畝水稻成本、收益、利潤表 (單位:元)

表8 “鱉-蝦-魚-稻”綜合種養綜合經濟效益 (單位:元)

2012―2013年,48畝稻田兩年共收獲水產品16 689 kg,其中,鱉為8 903 kg、小龍蝦為3 296 kg,魚為4 490 kg,水產品銷售收入1 494 625元;每畝年平均水產品產量為173.8 kg、產值為15 569元;共產水稻為43 090 kg,水稻銷售收入122 718元,每畝年平均為448.9 kg、產值為1 278元。兩項合計每

畝年平均產值為16 847元、綜合效益為11 207元。其中:2012年,48畝稻田共收獲水產品9 121 kg,其中,鱉為4 185 kg、小龍蝦為2 296 kg,魚為2 640 kg,每畝平均水產品為190 kg,水產品銷售收入共775 605元,畝產值16 158.4元;共產水稻21 840 kg,每畝平均產值為455 kg,水稻銷售收入為46 250元,每畝平均產值為963.5元,兩項合計每畝平均綜合效益為10 927.4元。2013年,48畝稻田共收獲水產品7 568 kg,其中,鱉為4 718 kg、小龍蝦為1 000 kg,魚為1 850 kg,每畝平均水產品為157.7 kg,水產品銷售收入共730 120元,畝產值為15 210.8元;共產水稻21 250 kg,每畝平均產值為442.7 kg,水稻銷售收入48 875元,每畝平均產值為1 018.2元,兩項合計每畝平均綜合效益為11 486元。

結果表明:2012―2013年,實施鱉–蝦–魚–稻生態種養稻田年平均綜合效益11 206.7元,與單一種植水稻稻田比較(兩年每畝平均效益為812元)提高了12.8倍,與蝦–稻連作稻田比較(每畝平均效益為1 500元)提高了6.4倍,2013年比2012年每畝平均綜合效益提高了558.6元。投入產出比達到了1:2.99。

四、稻漁綜合種養產業發展建議

近10年來,稻漁綜合種養產業得到快速、健康發展,拓展了水產業的發展空間,推動了大農業轉型升級、提質增效,保障了糧食安全、食品安全和生態安全。特別是近3年,各地把稻漁綜合種養作為農業轉方式、調結構的重要抓手強力推進,各級財政安排專項資金予以扶持。2015年,湖北省稻漁綜合種養面積突破3×106畝,產優質稻谷1.5×107t,有機水產品3×105t,為農民創收近百億元[7],成為一項農業生產經營的新業態。為加快稻漁綜合種養產業的發展,我們提出如下建議。

(一)進一步拓展種、養殖空間,激發種糧積極性

稻漁綜合種養不與糧爭地,穩定甚至提高了糧食單產。長江中下游地區還有許多種糧效益不好的低湖田,應進一步拓展種、養殖空間,激發種糧積極性,開辟精準扶貧和農民增收致富的新途徑,同時確保農產品質量安全。

(二)壯大新型經營主體,進一步促進產業融合發展

稻漁綜合種養是一項新的經營主體,未來應在精品名牌打造上下功夫,強力推進產業融合,加快實現“一魚(品)一產業”的發展戰略,推進農業現代化的進程。

(三)加大政策扶持力度

為推動稻漁綜合種養新技術、新模式的研發與推廣,建議國家有關部門將其列入國土整治、土壤修復、高標準農田以及有機稻基地等國家重點扶持項目內給予重點支持。在加強稻漁綜合種養技術的基礎與應用研究的同時,逐步制定不同模式的綜合種養技術標準,加大技術培訓和推廣力度。

[1] Lu J, Li X. Review of rice-fish-farming systems in China—one of the globally important ingenious agricultural heritage systems [J]. Aquaculture. 2006; 260(1): 106–13.

[2] Frei M, Becker K. A greenhouse experiment on growth and yield effect in integrated rice-fish culture [J]. Aquaculture. 2005; 244(1): 119–128.

[3] Huang S W, Wang L, Liu L M, et al. Nonchemical pest control in China rice: a review [J]. Agron Sust Devel. 2014; 34(2): 275–291.

[4] 李嘉堯, 常東, 李柏年, 等. 不同稻田綜合養殖模式的成本效益分析[J]. 水產學報, 2014, 38(9): 1431–1438. Li J Y, Chang D, Li B N, et al. Benefit-cost analysis of different rice-based production systems [J]. J Fish Chin. 2014; 38(9): 1431–1438.

[5] Xie J, Hu L L, Tang J J, et al. Ecological mechanisms underlying the sustainability of the agricultural heritage rice-fish coculture systems [J]. Proc Natl Acad Sci USA. 2011; 108(50): E1381–E1387.

[6] 王皓. 2013年稻田綜合種養技術示范項目總結會在浙江召開

[J].中國水產, 2013(12): 13. Wang H. The 2013 summarization conference on integrated ricefish aquaculture is held in Zhejiang [J]. Chin Fish. 2013; (12): 13.

[7] 馬達文. 湖北稻田綜合種養開辟農業生產經營新業態[J]. 中國水產, 2016(3): 32–33. Ma D W. The integrated rice-fish aquaculture opens a new industry for agriculture [J]. Chin Fish. 2016; (3): 32–33.

Development Strategy for Integrated Rice Field Aquaculture

Ma Dawen1, Qian Jing2, Liu Jiashou2, Gui Jianfang2

(1. Hubei Provincial Fisheries Technology Extension Station, Wuhan 430070, China; 2. Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430072,China)

Paddy field fish culture is a traditional integrated aquaculture method. During the past few years, many new integrated ricefish aquaculture modes focusing on high-valued aquatic species have been adopted and resulted in significant economic, social and ecological results. In order to extend the experiences of integrated rice-fish aquaculture, the author presented two typical approaches for integrated rice-fish aquaculture in Hubei Province. The crayfish-rice co-culture has an average net profit of over 3 000 RMB for per acre, which is 3~4 times the profit of single rice planting. The turtle-crayfish-fish-rice aquaculture has an average net profit of nearly 10 000 RMB for per acre, which is 12.8 times the profit of single rice planting. This paper also puts forward some suggestions for strengthening the industry, including enlarging planting and farming space, promoting industrial convergence and strengthening policy support.

paddy field; integrated rice field aquaculture; crayfish-rice co-culture; turtle-crayfish-fish-rice co-culture

S962.9

A

2016-04-27;

2016-05-04

馬達文 ,湖北省水產技術推廣總站,站長、研究員,主要從事水產養殖技術研究與推廣;E-mail:hbftec@126.com

中國工程院重點咨詢項目“水產養殖業十三五規劃戰略研究”(2014-XZ-19-3);中國科學院科技服務網絡計劃(STS計劃)項目(KFJ-SW-STS-145)

本刊網址:www.enginsci.cn