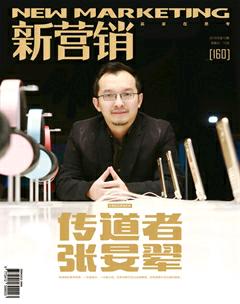

傳道者張旻翚

徐銥璟++周再宇

“務要傳道,無論得時不得時,總要專心。”

張旻翚把標志性的小胡子刮了。

見面時我不禁愣了一下——作為樂視生態營銷總裁,他看起來未免太年輕了些。

自從樂視提出生態營銷概念以來,遭遇的是兩股對立的臺風:一方面攻擊者眾,說樂視所謂的生態營銷不過是玩概念;而另一方面,連BAT這樣的互聯網大佬也開始提生態營銷,一時間整個互聯網圈兒“無生態、不營銷”,備受質疑的樂視反而成了生態營銷實際上的領頭羊。

張旻翚面對的,就是這樣的混亂局面。

他所在的,是最早提出生態營銷的樂視;他所面對的,是質疑、迷茫、跟隨與挑戰并存的戰場。對內,他不僅要向樂視員工解釋清楚“生態營銷為何物”,還要將生態營銷的靈魂注入到具體管理中;對外,他一方面要說服那些心存疑慮的客戶,另一方面還要帶著客戶一起實踐生態營銷。

這涉及一個新概念從傳播到轉化的全過程。挑戰是顯而易見的,壓力如影隨形。而處于臺風眼中的他,卻奉行著“冷靜的激情”安坐八卦陣。

這是傳道者的基本修養:一半是海水,一半是火焰。無有冷靜不足以運籌帷幄,無有激情不足以踔厲奮發。

道可道:建立生態營銷體系

水粉色襯衫、黑色西褲,掛著他最愛的工牌兒,張旻翚就這么一臉微笑地出現在大家面前。他年歲本就不大,而看上去又比實際年齡更年輕一些。

2000年,他畢業于中山大學計算數學專業。從技術轉銷售,第二年就拿下搜狐全國銷售冠軍。2014年6月,張旻翚正式加盟樂視,目前就任生態營銷總裁。那時,樂視雖然在業內首次提出生態營銷,但還未建立起完整的生態營銷體系,張旻翚的主要任務正在于此。

他并不是樂視的“老人兒”,與其他跟樂視一起“野蠻成長”起來的高管相比,他多了些儒雅的商務精英范兒。有趣的是,他并非天生如此。你很難想象:眼前這個永遠衣著得體、談吐有致的男人,曾經是個長發飄飄的文藝男青年,情感小說寫得纏綿悱惻,也曾在湖邊抱著一把吉他淺吟低唱。

問題是:生態營銷,幾乎就是樂視的代名詞。樂視從外邊挖來的高管不在少數,但為什么是張旻翚負責樂視最為根本也是最為前沿的部分?

張旻翚的經歷,遠比其外貌成熟老道。他是理工科出身的銷售冠軍、有著文藝青年底色的營銷高管,學《周易》、玩塔羅、懂風水、談星座、讀歷史,沒事兒還看看話劇。說到底,營銷最重要的是懂生活。

也許正是因為如此,他更容易洞悉人心,也更容易理解樂視所主張的“生態營銷”。生態,不就是生活本身嗎?而讓一個生態自行運轉起來,首要的前提就是讓所有參與者都得到利益。張旻翚稱其為“生態共營”。

“樂視生態本身要具備很多想象力,我們有車生態、大屏生態、小屏生態、體育生態、內容營銷生態、樂視網生態、金融生態等,所以總能找到一些很特殊的合作模式。”在張旻翚的梳理下,樂視生態基于四大共營建立起了自己獨特的體系。

首先是營銷共營。

“營銷共營就是:我有什么資源來幫你做廣告。”張旻翚舉了個例子,“比如說有100萬臺易到的車,在后排都能裝上小屏幕的話,就能變成一個完全不一樣的觸動傳媒。樂視的營銷資源很多,從開機、關機到屏保都是營銷資源。只要跟用戶有接觸,我都可以把它變成營銷入口。”

在這方面最牛的案例是樂視的發布會。作為一家“發布會公司”,樂視不僅沒有“燒錢”,還是第一家開發布會實現盈利的企業,其想象力和行動力讓人嘆為觀止。“我們每次發布會都有贊助商。從去年到現在,發布會累計有將近兩個億的廣告收入。”張旻翚透露。

其次是產品共營。

“因為樂視有終端制造能力,可以跟很多企業打造他們的專屬產品。比如太子妃版手機、羋月傳版電視等等,未來我們會把這種能力輸出給客戶,共同創造產品。”

第三層是渠道共營。

“樂視平臺的去中心化發展優勢凸顯,這對于互聯網公司來說是難能可貴的。對樂視來說,廣告平臺、O2O銷售平臺,還有線下的一萬家專賣店,都是樂視生態平臺的一部分。對于很多企業來說,這些可以作為共享渠道使用。比如我們跟一些傳統飲料公司談,他有30萬家線下專賣店,他可以進行樂視的宣傳,同時樂視的三大平臺也為他提供傳播和銷售渠道。”

最難的是用戶共營。

對于這塊兒,張旻翚還在尋求解決方案。“用戶共營就是大家共同進行會員和用戶的經營。這塊兒還沒有真正落地,因為要求技術團隊充分打通才可以。我要幫他們建立數據庫,看到用戶行為軌跡等等。”

目前,張旻翚帶領團隊正在有條不紊地一層層往前推動。“營銷共營對我來說是最簡單的,后面三層是企業需要的,但是投入的精力、時間成本會非常高。”

非常道:如何傳播生態營銷理念?

坐在張旻翚辦公室的座位上,透過百葉窗可以看到員工的辦公大開間。兩面墻上掛著鮮紅的橫條幅,明確的數字指標和戰略目標赫然入目,后邊緊跟著三個大嘆號——一派熱火朝天的作戰指揮部形象。

如果你的視線稍微往回拉一點,就在百葉窗的上方,是一塊寫于2011年的條匾:冷靜的激情。黑白墨寶與鮮紅條幅形成鮮明對比,兩個詞匯又構成對立統一。

作為文藝青年的張旻翚,曾經是個慢性子。在搜狐的時候,他下午沒什么事時就跑去喝茶。“上午見完客戶,下午溜達到西湖邊走上兩個小時,我挺喜歡那種狀態的。”他是喜歡,然而老板不喜歡。張旻翚笑著回憶說,“那時老板不停地給我施壓洗腦,于是漸漸就習慣了打雞血的工作方式。”

誰料到雞血如鴉片,打上就收不住了。他不只給自己打,還給身邊的人打。那時他就連演講都是煽動性的風格。“特別亢奮。”他自己評價說。

然而,工作并非百米短跑,考驗的不只是爆發力,更多的是長久耐力。張旻翚發現,打雞血這事兒一回兩回行,長期下來誰也受不了。

于是,他慢慢找到了自己的節奏——激情自然好,冷靜也不能少。他說:“我最喜歡這句話:胸有驚雷而面如平湖者,可拜上將軍。”

傳播理論認為,人在做決策時涉及兩種思維方式:一種是沖動型,偏右腦情感;一種是深思熟慮型,偏左腦理智。訴諸激情容易打動感性的人,而訴諸理智則更適合理性人群。

張旻翚本身就是文理兼修,在“冷靜與激情”之間平衡的刻意訓練下,使其具有超強的說服力。

他保持著讀書的習慣,然而與文藝青年相比,張旻翚又不一樣,他愛跟人聊天兒。

時至今日,坐在樂視生態營銷總裁的位子上,這個座位上卻常常找不到他。在構建好樂視整體的生態營銷體系之后,他下一步的挑戰就是:如何向外界傳播這個理念?他不能待在辦公室里守株待兔,客戶精著呢。

張旻翚幾乎每天都要跟客戶見面。見面干什么?開聊!大多數時候談的是生態營銷合作,有時也歇歇,聊聊生活。

然而,很多東西就是從這種面對面的聊天中碰撞出來的。

剛開始,誰也不清楚樂視提出的“生態營銷”是個什么鬼。張旻翚也常常碰釘子,回到中歐商學院做分享,老師給他“打預防針”:很多企業主聽說樂視有人要來,都準備“拍死你”。他還納悶:“拍死我干嘛?”

“其實大家都在納悶:你在干嘛呀?樂視在折騰什么?每天都有客戶質疑,一開始都是質疑。”但是,他做銷售時練下的底子開始發揮作用:一碰釘子就撤退,這可不是金牌銷售員的習慣。

過去做銷售時,張旻翚只需要知道對方今年有多少預算,如何滿足客戶的KPI需求。但是現在,他研究不同行業的商業模式和發展趨勢,了解客戶企業的戰略方向以及三年、五年規劃是怎樣的。他不談生態營銷合作,卻以智囊的身份為客戶傳道解惑。

戰略眼光開始凸顯出其重要性,客戶也許不喜歡被推銷,但是沒有人會拒絕一個提供幫助的人。傳道者與銷售員的角色異曲同工:對方接受了你這個人,才會愿意聽你接下來要說的話。

慢慢地,客戶從質疑到認可,關系就像水泥的硬化過程,具有了一定的緊密性。“因為他的情感發生了變化,”張旻翚透露了這個小秘密,“過去我只要見對企業預算有話語權的人就可以,而現在樂視生態要求我必須見對企業發展有話語權的人,這才有核心價值。你把他的行業、企業了解透徹了,才能回到生態共營的角度上聊深度合作。只要談到戰略層面,在價值觀層面引起共鳴,企業通常都會把預算給你。”

2015年,張旻翚開創的“生態營銷模式”,推動樂視網當年廣告收入同比增長67.53%,帶領生態營銷中心成為樂視生態三大核心收入之一。

道道道:無往不在變化之中

2010年,帶著銷售冠軍的光環離開搜狐時,張旻翚下定決心:“我不想再做營銷了。”

六年過去,兜兜轉轉,還是繞回到營銷圈兒。可是,他對營銷人的轉型路徑有了新的認識。

他總結出三個方向:從營銷轉向管理;把營銷技能變成產品,比如開廣告公司、營銷咨詢公司;第三個是從營銷轉向做產品。他本來以為這三大方向是無法兼容的,但是巧就巧在:樂視生態營銷整合了這三個方向。

現在的張旻翚比以往更忙。9月份他在北京只待了5天,每周要去2~3個城市出差,每天10個以上大小會議等著他,打開微信是幾百條信息,打開郵箱是400多封郵件。“在樂視生態營銷中心,你要接觸很多不同行業的人,在保持原有能力的同時,你必須清空自己去融入新的樂視生態。”

只不過,他現在忙的事情與前幾年有所不同。“生態營銷中心作為樂視幾個主要的盈利部門之一,我們現在更像是一邊創業一邊守業,創業需要激情,而守業需要更冷靜。樂視生態故事講得再好,最終需要落地。”構建與傳播僅僅是生態營銷的前兩步,最終面臨的挑戰是如何轉化與落地。

在這方面,張旻翚已經摸索出一套成型的合作模式。比如,“樂視跟房地產企業合作打造社區生態解決方案,為房企定制基于大屏的物業服務系統,每戶預裝樂視電視,住戶只要打開電視就是一個社區物業服務平臺,上面可以有社區周邊的生活服務信息,也可以有住戶專享的視頻內容。”

“過去賣房是一錘子買賣,通過生態解決方案,可以將消費者變成用戶,與企業形成長期關系,這才是樂視生態的核心價值。”張旻翚表示,生態解決方案最重要的不是廣告營銷,而是通過四個層次的共營,最終達到生態共營。

在這個過程中,生態營銷理念并非是死道理,而是活學活用、隨行而變的,因為這個市場環境就在不斷的變化之中。

這就要求張旻翚不僅要在戰術上不斷突破創新,還必須在戰略高度把控好方向。一邊要在聽得見炮火聲的一線堅持作戰,另一邊還要跳出戰場,從更高的戰略層面審視戰局。“就像一會兒在泥中走,一會兒在云上行,兩種糾結的狀態并存。我更多時間需要在云里。”

樂視的快速發展和不斷變化,讓未來充滿未知的可能性,同時也增強了不確定性。“我不知道三年以后我們是什么樣子,別人做20億和做200億的方式一樣,但是在樂視生態營銷的模式中,不同生態的組合就會產生很多可能性,會越來越復雜。”

大多數人厭惡不確定性,但是張旻翚對此充滿了奮斗的激情。“我最怕沒有變化,穩定的時候我最焦慮。可能我本性里面有這樣的元素,一個喜歡安分守己的人坐在我這個位置上可能兩個星期就崩潰了,需要創造的東西太多了,沒有規則也沒有制度。但我喜歡挑戰。”

就在我們采訪張旻翚的同時,樂視大廈一層體驗廳里正在舉行一場關于樂視與Facebook進行戰略合作的發布會。2016年被稱為樂視全球化元年,樂視生態營銷中心也將隨著這一戰略進入全球市場。

張旻翚最近開始研究俄羅斯和印度等國家的市場環境,“我們在印度已經賣了幾百萬臺手機,我正在研究印度的廣告模式。這些事太有挑戰了,現在的狀態非常有意思,我特別喜歡挑戰,不希望每天都重復一件事。”

對于張旻翚來說,面對全球的“生態營銷”傳道,才剛剛開始。

張旻翚語錄 13則

你不能面如驚雷、心如驚雷,表面上太有激情,一天到晚這樣大家也受不了,自己也受不了。但是里外都太平靜也很難做一件事。所以需要兩種情感的集合。

在互聯網行業就沒有消停的公司,樂視又屬于不消停的公司里最不消停的公司。所有人都盯著你,說明你很受關注。大家很關注你的經營模式。

營銷是一個非常容易進入狀態的事情,因為他跟人打交道,很快就能顯山露水。

銷售跟演員一樣,出名要趁早。

營銷就是通才,什么都得懂一點。

只要能與消費者發生接觸的,都是入口。屏幕是入口,產品也是入口。

互聯網時代,企業只有兩種選擇:一是參與跨界,二是被淘汰。

生態解決方案最重要的是共享用戶,共享價值感,而不僅僅是個廣告營銷平臺。

學數學、學計算的人非常注重數據,任何事情都要有數據支撐,這樣做起來心里才會有底,憑空拍腦袋的事情不太愿意做。所以有時我也擔心會不會把數算得太細了,現在發現互聯網營銷有時候得拍拍腦袋,感性能力也很重要。

我很認同一個詞,叫“做事看勢”。

創業之前,我認為最重要的是客戶:你一定要找到買單的人,一定要把客戶積累好。后來我發現最重要的其實是產品。沒有產品,公司的每一個推動都很困難,完全是靠拍腦袋、拼想法。沒有產品支撐,客戶資源的積累是有期限的。

互聯網作為獨立行業已經發展到頭了。

在這個生存環境下你必須創新,你必須有顛覆的想法,因為你跟隨就必死,會死得很慘。