神秘電子戰

王貞虎

“氣球”奇襲

在二戰中一個不平常的夜晚,在波濤洶涌的英吉利海峽上,突然出現了一群群游蕩的小艇。這些小艇上載著一些網狀的東西,還拖著一個個亮晶晶的氣球。看上去好像是一隊隊參加狂歡節的漁船。還有幾架飛機在它們上空盤旋,并不時撒下一片片銀白色的“花絮”。可是,為什么這些船上既沒有張燈結彩,也聽不到歡聲笑語呢?

原來,這些小艇并不是來參加海上聯歡會的,而是在參加一次舉世聞名的戰役:盟軍的諾曼底半島登陸戰。小艇上的“網”叫作角反射器,由三個相互垂直的金屬網狀平面組成。而那些亮晶晶的“氣球”的表面上都涂了一層鋁,飛機上撒下來的銀白色“花絮”則是許多條狀的鋁箔。

不久以后,德軍司令部就接到了報告,當地軍

隊的雷達上出現了大片亮斑,說明這里有大批敵艦和飛機正在聚集!他們趕快抓起電話,調兵遣將,把大量的快艇、飛機和部隊調動到這個地區。然而,其實這些都是角反射器和氣球的杰作!它們用反射無線電波的方式,成功地迷惑了敵軍的雷達,讓他們做出了誤判。而與此同時,英美聯軍的兩千多只艦艇運載著幾十萬大軍,悄悄地出現在諾曼底半島,實現了一次載入史冊的奇襲。

空中“謎云”

1969年,一個天高云淡的夏日,北約的一個雷達值班員正在進行例行的空中搜索。突然,在雷達熒光屏淺綠色的襯底上,出現了一塊可疑的亮斑。他急忙拿起電話,向上級報告:“有情況!在波羅的海上空,有一架蘇聯飛機放出了一片好像是金屬屑一樣的東西,之后飛機就不見了!”

沒過幾分鐘,一架北約飛機就接到命令,從基地緊急出動,去查看這片奇怪的“云”。不一會兒,基地聽到了飛行員的報告:

“我的雷達可以跟蹤這片飄移的‘云,可是我卻什么也沒有看見,在我的眼前只有一片藍色的天空。”

最后,還是科學家們破解了這片空中“謎云”。原來,這是一種極其細小的金屬微粒,它可從飛機或者火箭的噴氣發動機里噴出,之后懸浮在空中,布下一道很厚的“幕”。這道金屬“幕”能反射雷達電波,從而掩護飛機或者火箭的空中行動。1968年8月,蘇軍入侵捷克時,也派飛機噴灑了大量這樣的金屬微粒,使得監視著布拉格上空的北約雷達熒光屏上呈現出一片“白霧”,成功掩蓋了蘇軍進行的空中行動。

勇敢的“豪豬”

1945年3~6月,美國空軍開始對日本本土進行大規模空襲。在七次空襲中,美方共出動飛機將近七千架,晝夜不停地對東京、大阪、長崎等重要戰略目標進行轟炸。同時,一向自詡為“帝國驕傲”的日本空軍卻完全亂了陣腳。他們經常在“嗚——嗚——”的防空警報響起時,才手忙腳亂地做出反應。而這時往往已經來不及迎戰了。

最終,美國空軍在空襲日本的任務中,損失的飛機數量不到2%。能夠取得如此輝煌戰績,與飛行員們口中勇敢的“豪豬”是分不開的。

早在二戰末期,美國就專門將一些轟炸機、戰斗機改裝成了專門的電子戰飛機。它們一般只攜帶各種電子對抗設備,而不帶任何殺傷武器,可謂是“手無寸鐵”。但在實戰中,它們會先于其他飛機和轟炸機接近敵方陣地,掩護它們沖鋒陷陣:而在撤退的時候,它們又要留在其他飛機的后面,施放干擾,掩護大家返航。

那時,美國主要用B—29轟炸機改裝成電子戰飛機,這種飛機帶有13部干擾設備和一噸箔條。由于當時的干擾設備上都有天線,所以人們給它起了個外號叫“豪豬”。飛行員們則親切地將它們稱為自己勇敢的“電子伴侶”。

現在美國的EF—111A電子對抗飛機,載有三噸重的計算機和電子干擾設備,活動半徑可達三千二百多公里,可連續飛行五個多小時。還有一種“武裝”干擾機,它可以攜帶小型的火箭、高射炮彈、爆炸裝置等,投擲到敵方的陣地,直接破壞敵方的通信系統和武器系統。

“飛賊”與“水鬼”

1960年5月1日,美國飛行員加里·鮑爾駕駛一架飛機,從巴基斯坦的白沙瓦基地起飛,向挪威北部作橫貫蘇聯的飛行,結果被蘇聯的地對空導彈發現并擊落。這一事件轟動了世界。蘇聯軍方毫不客氣,很快將跳傘逃生的加里·鮑爾抓獲,并送上了法庭。

后來經過一番交涉,美國好不容易才用幾個中情局抓獲的蘇聯間諜交換回了這名飛行員,并不得不停止了對蘇聯的偵察飛行。然而,蘇方更感興趣的是被他們所擊落的這架戰機。它就是大名鼎鼎的u—2高空偵察機,有個外號叫做“黑間諜小姐”。這種飛機裝有完善的電子偵察設備。美國經常派它去刺探蘇聯洲際彈道導彈的實驗情況。也是當時世界上最先進的高空電子偵察機。

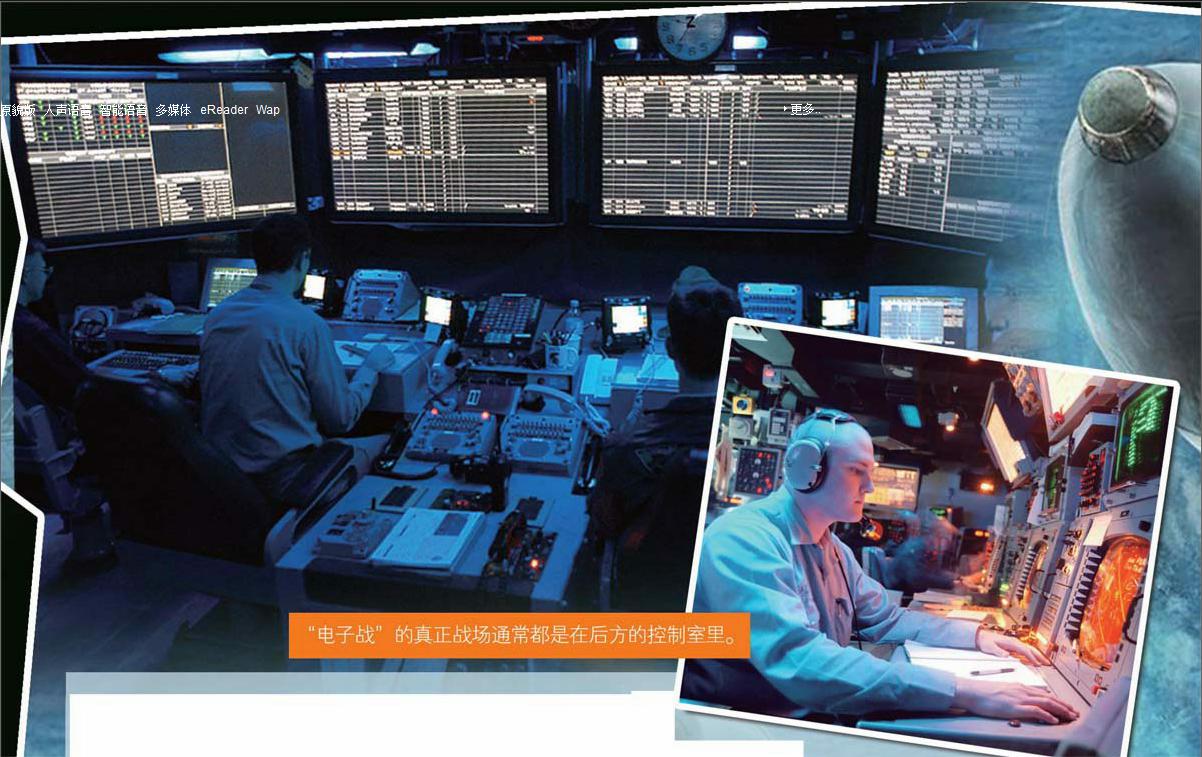

當我們到電影院看電影時,首先要看看手里的電影票和座位號,以便對號入座。而無線電設備也是這樣。它們只認識各種無線電波的頻率。只要頻率對頭,它就會欣然接收。所以,在電子戰中,如果我方發射的電波頻率同敵方雷達、通信等信號的電波頻率一致,我方的電波就可以“暢通無阻”,直接進入敵方的接收機里,擾亂甚至破壞它的工作。

那么,怎么才能知道敵人的電波頻率是多少呢?這就要靠無形的“電子間諜”來刺探情報了。這些“電子間諜”就是一些非常靈敏的無線電接收機。它們能夠收到敵方發出的各種無線電波,并且能夠盡快地查明這些無線電波的頻率,就像人們只要一聽說話的聲音,就能判斷出是誰在說話一樣。

為了讓這些電子偵察設備能夠接近敵人的領地,刺探對方的情報,各國軍隊可謂絞盡腦汁。在擊落了美國的u—2之后,蘇聯很快以牙還牙,也制造了屬于自己的“飛賊”電子偵察機,如杜—16、杜—20、米亞—4、安—12、伊爾—28、雅克—28等系列,對歐洲進行了高空偵察。

在海上,蘇聯的“水鬼”——電子偵察船經常偽裝成拖網漁船、科學考察船和商船,在世界各大海域從事間諜偵察。“巴肯”號、“和平”號、“海濱”號就是其中的幾艘。特別是駐扎在日本、中東等地的美國海軍基地,更是它們重點“考察”的對象。

一旦“電子間諜”們發現了敵人的通信和指揮系統發出的信號,就會馬上記錄下來,并盡快破譯,作為重要的軍事情報。在第三次中東戰爭中,以色列就曾經破譯了埃及的無線電通信密碼,并利用這些密碼發布假命令,把埃及軍隊誘入了以色列軍隊的伏擊圈,使埃及部隊損失慘重。

隨著現代科技的發展,這樣的“電子戰”必將越來越激烈、頻繁地發生。想在未來世界的戰爭中取勝,光會“拼刺刀”已經不夠用了,還要磨利高科技這把尖刀,才能成為贏家!