基于低碳交通的控制性詳細規劃編制新思路

郝曉麗,楊申琳

(濟南市規劃設計研究院,山東 濟南 710068)

基于低碳交通的控制性詳細規劃編制新思路

郝曉麗,楊申琳

(濟南市規劃設計研究院,山東 濟南 710068)

分析現狀控規編制過程中交通系統存在的問題,為解決控規中交通系統和土地利用不協調提出一種基于低碳交通且以公交為導向的控規編制新思路。打破以往編制思路,新思路以公交走廊和站點為基礎,完成街區路網和土地規劃,并引入“四階段法”建立交通模型,實現交通承載力和土地利用協調發展的數據化。通過新思路,克服以往控規交通系統與土地利用不協調的瓶頸,構建以綠色交通為特點的路網,利于實現城市發展的低碳化,緩解交通擁堵,降低交通系統對城市的污染。

控制性詳細規劃;低碳交通;公交導向;交通模型;交通承載力;新東站

0 引言

近年,濟南市機動車保有量持續增加,居民出行更加便捷,但也導致城市交通擁堵和污染日益加劇。2014年濟南市首次上榜“十大擁堵城市”,位列第十,2015年第一季度濟南在城市擁堵排行榜上的排名上升至第三位,僅次于北京和上海。與此同時,濟南市的空氣質量更是屢屢爆表。如何緩解城市交通和環境問題,備受關注。在此背景下,低碳交通日益受到強烈關注,濟南也開始編制低碳交通規劃設計導則[1]。

自2008年1月1日實施新《城鄉規劃法》后,控制性詳細規劃(控規)進一步確立了其法定地位與作用[2],控規在城市規劃管理中作用日益凸顯。如何從控規層面落實低碳交通理念,實現交通和土地協調發展,是緩解當下城市交通和環境問題的關鍵,本文將提出一種基于低碳交通的控規編制新思路。

1 交通系統在控規編制中的問題

當前控規編制中,交通系統可歸結為道路紅線、公共交通設施、停車設施的規劃,與用地規劃嚴重脫節,相互不匹配,這也是造成交通擁堵的主要原因。主要問題如下:

(1)交通系統承載力與土地利用不匹配,現行控規編制模式是:先確定道路系統,后填充用地(或先確定用地形式再畫路網),最后根據用地剩余情況布置公交場站和社會停車場。控規編制中,交通系統處于從屬地位[3];

(2)交通系統規劃缺乏數據支撐,方案以分析現狀交通問題為主,對未來發展的調控能力有限;

(3)優先發展公共交通的策略落實不到位,無法發揮公共交通節能、節地、環保、低碳、大容量的優勢;

(4)路網間距過大,設計理念仍以車行為主,對于自行車等綠色交通不能提供足夠的路權保障。

2 基于低碳交通和小街區路網的控規編制思路

低碳交通是一種以高能效、低能耗、低污染、低排放為特征的交通運輸發展方式,其核心在于提高交通運輸的能源效率,改善交通運輸的用能結構,優化交通運輸的發展方式。目前城市中主要的低碳交通方式以公交、地鐵、輕軌等方式為主,同時,自行車以其輕便、靈活、環保、舒適的特點,是城市短途出行中不可或缺的重要一環。

為了克服現狀控規編制過程中,土地利用和交通系統脫節問題,緩解城市交通擁堵和環境污染。將低碳交通和小街區路網理念引入控規,充分發揮公共交通和慢行交通的低碳優勢,并建立交通模型,實現交通系統和土地規劃的相互反饋和協調發展,見圖1。

2.1公共交通走廊及核心區域的確定

公交走廊對土地利用的影響側重于廊道效應中的場效應,其效應場包括公交站點本身及其輻射區域,圍繞站點一定范圍內存在的效應梯度場,由中心向外逐步衰減。公交走廊的布置可以改變沿線土地的開發利用,提升城市地價,使得城市區位隨著交通區位的改變進行重構[6]。此外,公共交通具有節能、低碳、大容量等優勢,是主要的低碳交通方式之一[4]。

圖1 控規編制思路

本論文提出,在控規編制中,首先進行公交走廊規劃,在此基礎上確定片區發展核心區域。為保證片區公共交通覆蓋率,公交走廊間距,以500 m覆蓋率為基礎,確定為1 km,之后,沿公交走廊規劃形成片區干路網系統。新開發區域盡量滿足上述間距要求,開發成熟地區則依據現狀和規劃路網,擬定公共交通走廊。例如在2 km×2 km的新開發區域內,根據1 km的間距要求,東西向和南北向分別確定兩條公共交通走廊。

根據客流需求,初步確定四條公共交通走廊的級別:A1為軌道交通走廊、B2為快速公交走廊、A2和B1為普通公交走廊。公交走廊相交處即C1、C2、C3、C4處則為本規劃區域的核心區域。根據公共交通服務等級和承載力確定四個核心區域的優先級別和開發強度等級:C2>C1>C4>C3。依據優先級別,對核心及其它區域進行土地規劃,形成以軌道交通走廊、快速公交走廊、普通公交走廊為軸線、以站點為節點的“珠鏈式”布局模式。該模式強調以站點為核心,公共交通為支撐,實現核心區域的高密度開發和土地混合利用,使城市發展更加有序,二氧化碳排放更少,見圖2。

2.2道路系統細化

目前,控規中道路網以超大街區為主,道路間隔達400~500 m。大街區路網結構削弱公共交通優勢,助長私家車出行,導致交通擁堵和環境污染進一步加劇。本文引入小街區路網概念,以依據公共交通走廊確定的干路系統為基礎,細化片區道路系統。對于核心區域宜采用高密度路網,根據紐約等城市的發展經驗,路網間隔采取100~120 m,對于外圍區域可將路網間隔增加至150 m,見圖3。

圖2 公交走廊和發展核心設置

圖3 超大街區和人性化街區對比圖

2.3交通模型

在控規階段,利用交通模型實現交通與土地利用的協調發展,具體表現在交通容量對用地開發強度的約束。交通模型的應用應與控規方案設計同步進行,并形成良好的互動。一方面交通模型對控規交通方案進行評價,另一方面對控規的用地開發強度、交通設施、交通發展策略提出建議[7]。

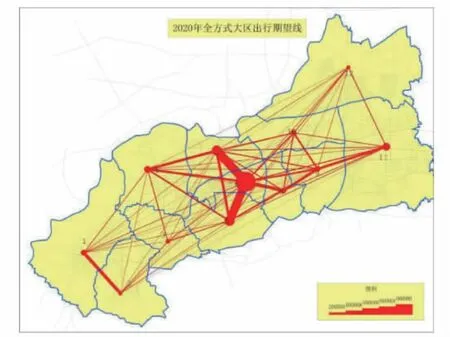

控規階段交通模型應用的工作框架見圖4。片區控規交通基礎數據,由宏觀交通模型平臺統一提供。濟南市綜合交通模型(Jinan Comprehensive Transportation Modeling System,JCTMS)平臺覆蓋中心城范圍,由國際上通用的四階段交通規劃模型系統組成,包括出行生成、出行分布、方式劃分和交通分配四個子模式系統。模型已在濟南市軌道交通線網規劃、濟南市綜合交通規劃、二環西路道路交通組織、濟南市慢行交通系統規劃、濟南市公共交通專項規劃等項目中得到應用,并取得了良好的效果。

圖4 濟南市綜合交通模型

在宏觀交通模型背景數據基礎上,根據控規初步方案的開發強度建立中觀交通模型,并進行交通量評估;根據交通容量評估結論進行用地方案調整,經過多次反饋調整后,形成交通承載力與土地利用相協調的控規方案。

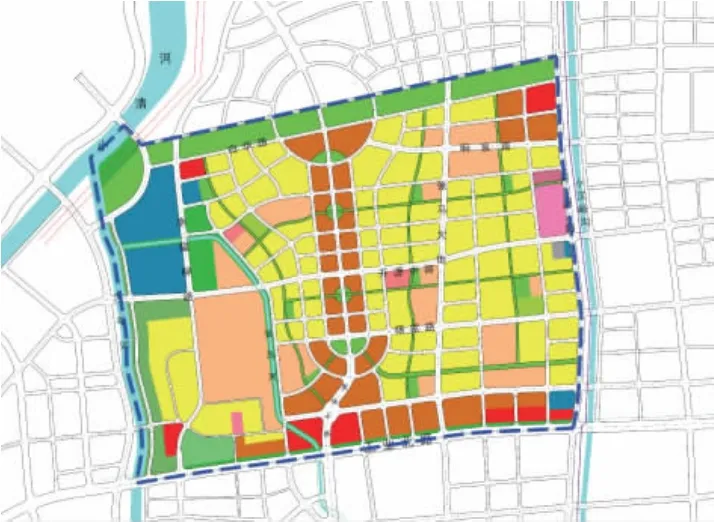

3 濟南新東站片區張馬街區

張馬屯街區位于濟南新東站片區位于濟南主城東北側,南臨工業北路。現狀街區開發程度較低,道路未成系統,是實線規劃新思路的理想沃土。根據濟南市總體規劃,街區定位形成以新東站綜合交通樞紐為依托,以發展戰略新興產業、現代服務業、生活居住為主導功能的現代化城市新區[5]。

3.1公交走廊和發展核心的確定

銜接濟南市綜合交通體系規劃、公交專項規劃、軌道交通規劃等,規劃張馬街區公共交通走廊,最終確定兩條軌道交通走廊和三條快速公交走廊。以走廊相交處為片區發展核心,實現周邊土地的高強度復合開發,見圖5。

圖5 新東站張馬屯街區公交走廊和發展核心示意圖

3.2路網方案

為打造保證新東站地區低碳交通的可持續性,路網構建時需平衡步行、自行車、公共交通、私家車的運行。路網規劃的關鍵在于利用密集的道路網絡分散不同的交通流,增加公交可達性,見圖6。

圖6 新東站初步路網方案

3.3交通模型的構建

在初步用地方案和路網方案基礎上搭建交通模型,實現交通系統承載力和土地利用協調的數據化,見圖7。

圖7 新東站交通模型

經過多次反饋可以確定新東站地區控規的道路和用地分布,見圖8。

圖8 新東站核心區鳥瞰圖

4 結 語

在全球氣候變暖的背景下,低碳城市的發展理念得到了廣泛的關注。我國低碳城市的發展還處于探索階段,本文將低碳理念引入控規編制中,提出一種以公交為導向,可以實現交通系統與土地利用協調數據化的控規編制思路,對控規編制有很好的借鑒意義。

[1]沈清基,安超,劉昌壽.低碳生態城市的內涵、特征及規劃建設的基本原理探討[J].城市規劃學刊,2010,109(5):48-57.

[2]于善除,傅白白,李昀軒.基于交通供需平衡的控規土地開發強度控制研究[J].山東建筑大學學報,2014,29(4):341-346.

[3]朱權 ,唐翀.基于低碳交通理念的城市規劃實踐——以昆明為例[A].城鄉治理與規劃改革——2014中國城市規劃年會論文集(05城市交通規劃).[C].2014.

[4]呂東旭.基于低碳理念的新城規劃策略研究[D].湖北武漢:華中科技大學,2012.

[5]濟南新火車東站地區TOD規劃的研究[Z].山東濟南:卡爾索普事務所,2014.

[6]單博文,羅輯.城市公交走廊系統規劃探討[A].中國城市交通規劃2011年年會論文集[C].2011,838-846.

[7]周杲堯,鄧良軍,呂軍.控規編制中交通模型分析應用-以杭州為例[A].中國城市交通規劃2012年年會論文集[C].2012,59-67.

U491.1

A

1009-7716(2016)03-0023-03

10.16799/j.cnki.csdqyfh.2016.03.007

2015-11-19

郝曉麗(1988-),女,山東濰坊人,助理工程師;從事城市交通研究工作。