牛草山植被生態恢復探討

汪文勝 王彩云 王嘉楠 劉盛全

摘 要:該文從牛草山破損山體的實際出發,以維持地方生態安全,提高綠化覆蓋率,重構山體植被和提升環境生態質量為目標,對牛草山的植被生態恢復進行了探討,旨在為牛草山山地風電場及其他山地風電場植被生態恢復提供參考。

關鍵詞:牛草山;風電場;植被;生態恢復

中圖分類號 S728 文獻標識碼 A 文章編號 1007-7731(2016)19-0042-04

Abstract:From the reality of the broken mountain of Niucaoshan,in order to maintain the local ecological security,improve the green coverage rate,reconstruct the mountain vegetation and improve the ecological quality of the environment as the goal,the ecological restoration of vegetation on the hills are discussed,providing reference for vegetation ecological restoration in Niucaoshan Mountain and other mountainous wind farms.

Key words:Niucaoshan Mountain;Wind power farm;Vegetation;Ecological restoration

能源是國家經濟發展的基礎,電氣化是國家現代化的標志[1]。當前,我國面臨著電力資源緊張、負荷超載等難題,在部分區域,電力緊缺問題仍是制約其經濟發展的瓶頸問題[2]。而風力發電作為一種清潔型、可持續發展的能源工程,具有蘊藏量大、分布廣泛、碳排放量低、無污染等特點,近年來得到了快速發展。但在風電場建設過程中,不可避免的會帶來大量土石的移動,擾動地表、破壞植被,形成了嚴重的水土流失問題,造成災害頻繁、土壤肥力下降、植被破壞等不良后果,對原本脆弱的生態環境造成了負面影響[3-4]。如何采取合理有效的防治措施,在風電場建設工程破壞區進行適宜的植被恢復重建已成為當前必須面對和亟待解決的問題之一。

本文在前期研究的基礎上,從牛草山破損山體的實際出發,堅持生態優先,兼顧社會效益和經濟效益的原則,采用國內最新、最先進的相關研究成果與技術,運用近自然林業理論方法,提出了初步的植被恢復措施,以維持地方生態安全,提高綠化覆蓋率。以重構山體植被和提升環境生態質量為目標,以環境優化和景觀美化為著手點,以生物技術和工程措施,科學管理為手段,創設符合岳西縣經濟社會發展的良性生態環境,修整破損的生態環境,逐次綠化美化風力發電機平臺和受損山體,重點解決目標樹種選擇和植物配置,不同樹種混交造林和補植技術,規劃區內的造林整地技術等問題,為牛草山風電場破損山體的植被恢復提供參考,從而提升當地生態系統的穩定性及多樣性。

1 區域概況

1.1 地理位置及形貌特征 牛草山風電場地處安徽省岳西縣黃偉鎮青天鄉,位于岳西氣象站西北方約23km處,屬于典型的山區風電場,在宏觀地貌上屬于大別山區,風機場地微地貌為高山,地形起伏較大,風電場所處區域海拔在900~1 750m。在大地構造位置上地處揚子斷塊區的東段北緣,西北與秦嶺斷褶相連,北與華北斷塊區銜接,南與華南斷褶系毗鄰。區內斷裂構造比較發育,其展布方向主要有北、北東、北西和近東西向四組,形成斷裂構造格架。

1.2 氣候特征 風電場區域位于安徽省西南部的大別山區,終年溫暖濕潤,屬于北亞熱帶季風氣候(濕潤性),其特點是四季分明,季風顯著,雨水充沛,濕度較大,日照充足,雨熱同季,無霜期長。區域平均海拔434.2m,極端最高氣溫為39.4℃,極端最低氣溫-15.2℃,年平均氣溫14.5℃,年平均氣壓966.1hPa,年降水量1 493.2mm,年平均相對濕度77.8%,年平均水氣壓14.7hPa.

1.3 植被特征 岳西是國家生態示范區建設縣,森林覆蓋率達73%,植物種類十分豐富,其中銀杏和金縷梅為國家一級保護植物,大別山五針松、金錢松、華東黃杉、香榧、巴山榧樹、天竺桂、長序榆、櫸樹、永瓣藤、連香樹、喜樹、鵝掌楸、厚樸、毛紅椿、香果樹、金蕎麥等為國家二級保護植物。

2 破損山體的類型、原因及危害

2.1 破損山體類型及原因 岳西縣牛草山破損山體是由于巖石開挖留下的,大量巖石開挖、機械作業等的破壞及相關石渣傾倒導致山體地形地貌遭到破壞,從而使土壤中的腐殖質層減少,植物破壞死亡,水土遭雨水沖刷流失嚴重。根據現場人員調研發現,牛草山風電場破損山體主要有3種類型,分別為邊坡、陡坡、平臺。邊坡是指棄石渣處周圍遭到破壞較輕的坡度較緩的山坡,坡度10~25°,平均厚度在1~1.5m,面積約為1.8hm2。陡坡指石渣傾倒所形成的坡,其中坡度在25~45°,面積約2.6hm2;坡度大于45°,面積約2.4hm2。平臺指建筑、風力發電機周圍較為平坦的空曠的場地。

2.2 破損山體的危害 山體破壞造成環境工程地質變化,山體開挖過程中形成的碎石、亂石會污染周圍的生態,對生態環境造成了非常大的破壞,并在相應的條件下會帶來嚴重的地質災害,如:山體崩塌、滑坡、泥石流等。同時,山體植被破壞嚴重,造成生態系統減退,生態平衡嚴重失調。山體植被稀少,水土流失嚴重,也影響著周圍居民的生產、種植等,降低了居民的生活質量。

3 植被生態恢復措施

3.1 修整地形

3.1.1 修整地形的原則 表土層的破壞是受損山體面臨的主要生態學問題,根據群落演替的角度來看,森林破壞后的風電場為原生裸地時段,環境承載力較低。因此,恢復受損山體植被的修整地形階段應該遵循以下原則:

3.1.1.1 種植的植物種類的規格與修整地形的規格相對應 依據立地條件,坡頂地段栽植的植物規格可以小一些,主要以灌木、草本為主,坡下土質后的地段栽植的植物規格可以大一些,主要以喬木為主。樹穴小不利于淤積水土,容易遭到灌木、草本植物的擠壓,樹穴大浪費人力物力,極易破壞原生植物。

3.1.1.2 項目后期建設中要減少工程量 進行受損山體的植被恢復時,修整地形要盡可能避免在原有的地形條件下的土壤條件惡化和水土流失,保留原有的植被條件,盡可能的避免破壞原有土層。在此類基礎上,使用各種工程技術手段來堅固坡面的穩定,防止水土流失,改善其生態環境,提升受損山體的環境承載力,為構建良好的生態環境打下堅實的基礎。

3.1.1.3 客土的使用量要盡可能的減少 要在能儲存水、有土、沒有灌木的地方挖樹穴,比如在坡的下面,小水溝邊都是栽樹的理想位置。其優點有:一是避免不必要的工程,如破石、移土等;二是保護了原有的植被;三是立地條件好的地方,有土的地方樹木容易成活,生長較快。

3.1.2 修整地形的模式及工程技術 對受損山體植被的重建和恢復修整地形是首要的。在整好的地形上造土,然后在將新造的土進行熟化處理,在上面種植植物,構建恢復新的半人工、人工的生態系統。修整地形的方式主要有砌攔石壩、掛網噴播、掛三維網、垂直綠化等等。針對不同類型立地的整地技術規劃如下:

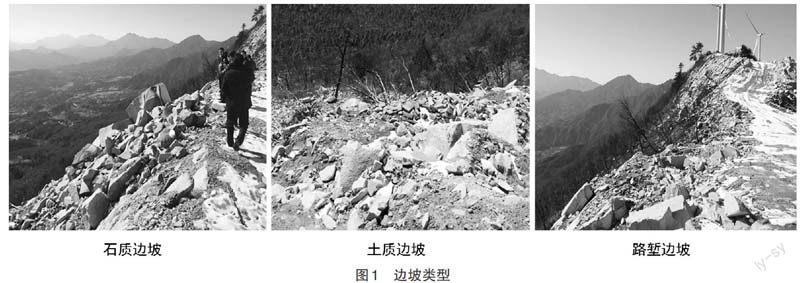

3.1.2.1 邊坡 經過現場觀察,牛草山破損山體邊坡主要分為:石質邊坡(邊坡以石質為主,部分混有少許泥土)、土質邊坡(邊坡以土質為主,是邊坡類型中最少的一種)、路塹邊坡(位于道路、風力發電機平臺的一側或兩側,其坡度較大(圖1)。破損山體大量為石質邊坡,在石質邊坡上面,植被種類單一且數量稀少,少量土質邊坡存在滑坡、墜石、水土流失嚴重的現象。

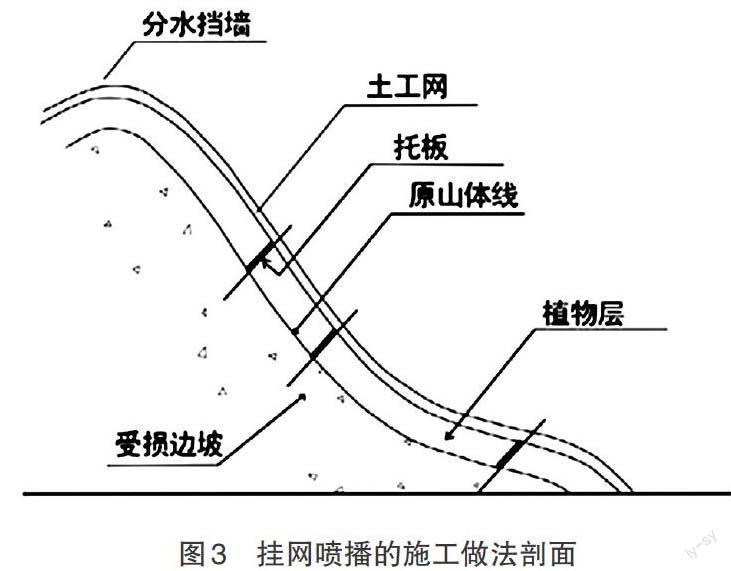

石質邊坡目前采用較多的治理方法掛鍍鋅鋼網客土噴播(圖2、圖3),這種方法是生物治理措施和工程技術相互結合的綜合性防護技術,主要適用于立地條件較差的土石混合邊坡和全石邊坡。掛網噴播的技術原理主要是使用固定鋼網技術和客土加混粘結劑,將客土與石質坡面緊貼,同時,通過調配有機物,將土壤的固態、液態、氣態趨于平衡,從而重建和恢復了受損山體的生態防護功能,為植物創造了良好的生存環境。其中主要的技術方法是將石質坡面的雜物清除后掛鍍鋅鋼絲網,并用錨桿固定。然后將保水劑、肥料、粘合劑等和谷殼、木屑等有機肥加入土壤中攪拌充分。噴播厚度至少11cm,其中基層厚8cm,表層厚3cm。

土質邊坡目前多采用植草護坡進行治理,主要方法:一是清除坡面雜物;二是按照相應的密度布置草皮或播撒草種。此種方法植物在土壤中生長需要一定的時間,前期的覆蓋程度會比較地。

路塹邊坡的治理主要采用藤本護坡,如地錦、爬山虎、絡石等,在坡面或坡角處按照相應的密度種植,以起到保護坡面的目的。為加快坡面的植物覆蓋速度,可同時坡面下部使用攀藤類植物,坡面上部可使用懸掛枝類植物,并設置排水溝和攔石壩予以輔助治理。同時在棄石渣處上部,為了將地表水引到路基并排出,可根據當地的降水情況及該地段的匯水面積,依據立地條件設置一條或幾條截水溝,溝深0.5~0.7m,溝底面寬度0.6m左右。并可在棄石渣場地內,開挖排水溝,其形式為樹枝狀,同時要求其主溝方向要與山體滑動方向一樣,為避免山體滑動排水溝斷裂使水下滲。排水溝的尺寸可略小于截水溝。此外,在棄石渣處地勢比較陡的,可沿等高線砌攔石壩,建水平帶、整理亂石、種草植樹[5]。

3.1.2.2 陡坡 由于地理環境的限制,路基施工中,巖石開挖出現石渣沿脊拋出,造成部分林地上的植被破壞并形成陡坡。牛草山破損山體陡坡主要分為坡度在25~45°和坡度大于45°兩種。針對坡度在25~45°的陡坡可使用掛三維網客土噴播的方法。此方法主要適用于坡度在45°以下的巖質和土質山體的綠化,特別適合于土石混填的山體和土質貧瘠的山體,采用“掛三維網客土噴播”的方式可以提高種草質量和防止沖刷。在此種植區域,一是要對坡面進行修整并做簡單的修整;二是削掉特別凸起的山體,對凹陷的區域要用石塊填充,使坡面基本平整;三是保持排水通暢,建造截水溝和排水溝等,防止山體滑坡;四是布置三維網,將種子和處理好的基質噴播在三維網內,蓋上無紡布,在開挖后穩定度不高的軟巖、巖堆、散體巖、碎裂巖等不適合綠化的地方及坡度大于45°的陡坡采用掛鍍鋅鋼網客土噴播。

3.1.2.3 平臺 平臺是山體中最為平坦的地形,其路面結實、平整,不易流失和塌陷,風力發電機平臺周圍植被稀少,路面均是機械車輛碾壓過的痕跡。平臺的治理方法主要為植物栽植,多選用生命力強、適應力強的鄉土樹種,最好是選用地上部分較矮,根系發達,固土性好,耐貧瘠和干旱的樹種。

3.2 植物種類選擇及配置模式

3.2.1 植物種類選擇的原則 植物恢復措施具有優化水資源、調節氣候和改善土壤肥力、減輕侵蝕等作用,但新栽種的林草植被發揮效益所需時間較長,所以植被恢復成敗的關鍵在于樹種的選擇。牛草山風電場受損山體植被恢復應根據立地條件、森林植被演替規律來選擇樹種,應采取以下原則:(1)鄉土樹種為主,外來樹種為輔。參照地帶性森林群落的種類組成,選擇有價值的、適生的、接近演替頂極的鄉土群種或優勢種和經馴化能適應該地生境、能正常完成其生長發育過程的優良外來樹種,盡可能考慮生長速度快、根系發達、病蟲害少、耐蔭、耐干燥、耐瘠薄、擴繁能力強等特性的喬木、灌木、草本[6]。(2)適地適樹原則。按照立地條件分類,要堅持立地條件和樹種的生物學特性相一致,做到適地適樹選擇目標樹種。(3)重視植物種間關系。此項目目的是構建生態功能完善、景觀多樣性、結構穩定的植物群落,所以在栽植樹木的時候必須注重植物的合理搭配。

3.2.2 植物種植方式 牛草山風電場破損山體修復工程植被應選擇適合大別山區氣候條件、耐貧瘠、生長速度快等樹種,以對鄉土植物且土壤具有較強改良作用的樹種為主。同時,考慮到牛草山風電場場區風速大以及升壓站區自身的安全,在最大程度保留原物種植被的前提下,除回栽喬木外,一般不選擇栽種其他喬木。宜選擇抗風、抗旱能力強的灌草種作為植被恢復的新物種。灌木對水、肥的需求較少,適應性強,對小氣候的改善作用明顯;草本植物生長較快,適應性強,并對涵養土壤中的水分有積極的作用[8]。此外,還應適當考慮植物種類多樣性及觀賞性[5]。植物種類太過單一,不僅抵御病蟲害能力弱,水保效益較差,而且導致景觀效果呆板或蒼白。增加植物的多樣性,并配以風電場上高聳的旋轉風機,或可促進當地旅游事業的發展。根據因地制宜的原則,適宜牛草山風電場植被恢復的喬木有:黃山松、欒樹、槐樹、女貞等;灌木有胡枝子、傘房決明、爬山虎、迎春、莢蓮、檵木、闊葉箬竹、火棘等;草本層植物主選植物種為蒿草、羊茅、發草、剪股穎、狗牙根、百喜草、黑麥草、白三葉、蕨類等。

3.3 撫育管理 在牛草山風電場建設區域內,由于受損的山體其立地條件極差,植物栽植后要加強管理,采用一定的撫育措施來鞏固和完善山體復綠的成果。其主要手段如下:

3.3.1 修枝整形 綠化植物種植成活后,為了使藤蔓快速均勻地覆蓋整個受損山體,減去植物頂部,有利于其多分枝,然后將枝條引導固定于多個方向。

3.3.2 及時澆水 由于受損山體的立地條件的特殊性,保證水分的充足的供應是山體坡面綠化成功的關鍵。通常不可能進行人工供水,只能靠天然水源,在坡頂修建蓄水池,立陡壁植生籃和植生槽的微灌設施,以達到坡面溝道常年流水。

3.3.3 土壤施肥 破壞山體植物生長的限制因子之一,土壤營養物質缺乏。為使植物快速生長,種植基質宜選用中性或微酸性肥沃、疏松的壤土,并在其中添加肥料。

3.3.4 種草覆蓋澆水 在噴播后覆蓋草簾以增溫保濕,種植完后必須每天對其進行澆水,保持土壤濕潤,兩個月覆蓋率90%以上成坪后可逐漸減少澆水次數。

3.3.5 封山育林 種植后的管理,應實施封山育林和封山育草措施,避免人畜的干擾和破壞,給栽植的植物品種以休養生息的時間,促進植被的恢復,以期形成喬木林、灌木林和植物種類較為豐富的草地[7]。

3.3.6 養護管理 造林后連續撫育3年,并加強管護,防止人畜破壞和山林火災的發生,將枯枝落葉置于侵蝕溝內,減少沖刷,加快草本植物的生長。

4 結語

牛草山風電場植被恢復工程不僅是一個生態恢復工程,也是一個景觀恢復工程,必須從工程的可持續的生態效益出發,創設一個自然優美且可長期發揮生態效益的景觀工程,著重重建景觀優美、生態和諧的生態系統,切實做到經濟合理、注重實效。在實際的綠化建設中,要以自然演替的規律為準則,堅持適地適樹、因地制宜的原則進行樹種選擇及修整地形,樹種選擇時要以鄉土樹種為主,外來樹種為輔。此外,在牛草山破壞山體植被恢復與重建過程中,要以生態學理論為指導,遵循可持續發展和生態優先的原則,采取科學合理的生物和工程措施,以維持地方生態安全,提高綠化覆蓋率,重構山體植被和提升環境生態質量為目標。在確保生態效益的同時,也應兼顧經濟和社會效益。

參考文獻

[1]江哲生.我國電力發展的未來[J].發電設備,2006,20(1):1-5.

[2]張祥軍.我國電力能源現狀及其發展趨勢[J].遼寧科技學院學報,2006,8(3):1-2.

[3]趙大慶,王瑩,韓璽山.風力發電場的主要環境問題[J].環境保護科學,2005,31(3):66-67.

[4]中華人民共和國建設部.開發建設項目水土保持技術規范(GB50433-2008)[S].2008.

[5]易仲強,陳小燕,魏浪,等.貴州高海拔山地風電場工程水土流失特點及防治技術初探[J].水土保持應用技術,2013(5):30-32.

[6]龔長春,熊峰,章龍飛.山地風電場項目水土保持方案植被恢復措施探討[J].江西水利科技,2013,39(3):228-230.

[7]董智,賈志軍,李紅麗,等.河北省壩上風電場建設區水土流失特點與植被恢復途徑[J].中國水土保持科學,2009,7(5):82-86.

[8]趙永軍,陳吉虎,王云璋.開發建設項目水土保持方案中植物措施的配置[J].中國水土保持,2007,2007(8):17-20.

(責編:張宏民)