連城縣林地景觀類型時空演變特征分析

林榮標

摘 要:在GIS技術支持下,該文利用連城縣11年間林地利用類型數據,結合統計年鑒,對研究區林地景觀類型時空動態變化及驅動力進行了分析,結果表明:2000—2011年間,連城縣林地面積呈現持續增長趨勢,有林地表現為下降趨勢,未成林造林地表現為較大上升的趨勢,無立木林地表現為較大下降的趨勢,灌木林地、疏林地、苗圃地變化沒有明顯規則,其變化的主要驅動力是社會經濟和政策導向的人類活動。

關鍵詞:林地;GIS;時空演變;驅動力

中圖分類號 S718.5 文獻標識碼 A 文章編號 1007-7731(2016)19-0077-03

林地是人類能夠生存與發展的重要自然資源,是森林的載體和根基。通過林地利用景觀類型時空演變分析,可以動態地掌握林地利用時間序列的演變過程和變化規律,為全面保護和合理利用林地、提高林地資源保有量提供參考依據。

1 研究區概況

連城縣地處福建省西部,位于25°14′14″~25°56′00″N,116°32′03″~117°10′00″E,是閩、粵、贛三省交界地帶,境內龍巖冠豸山機場通航,國道G205和G319、夏蓉高速G76、長深高速G25、贛龍鐵路貫穿而過,是內地連接沿海的交通要道。土地總面積257 922hm2,林業用地面積219 834hm2,森林覆蓋率78.95%。區域內梅花山國家級自然保護區、冠豸山風景名勝區,野生動植物資源豐富。

2 材料與方法

2.1 研究景觀類型選擇 根據研究目的需要選擇研究區林地景觀類型作為分析對象,并以時間尺度來研究其林地利用時空演變過程和驅動力。按照研究區森林資源調查地類分類系統把土地分為林地和非林地2個景觀類型,其中,林地包括有林地、疏林地、灌木林地、未成林造林地、苗圃地和無立木林地(包括采伐跡地、火燒跡地、宜林地和其他無立木林地)6類;非林地包括農地、建設用地、水域和其他非林地4類。

2.2 數據來源與處理 數據源采用研究區2000、2004、2007、2011年森林資源建檔的森林資源地信矢量圖(由小班圖和數據庫組成),利用GIS軟件把2000、2011年森林資源地信圖進行疊加,得到兩期林地利用類型及圖斑面積等綜合屬性信息圖,經Excel軟件完成圖形與屬性數據處理,通過屬性查詢生成2000—2011年林地各類型面積隨時間變化的遷移數據。通過Excel軟件生成2000—2011年林地景觀類型結構數據。驅動力數據源于連城縣統計年鑒。

2.3 研究方法

2.3.1 景觀類型遷移概率分析 景觀類型遷移概率可定量地反映某一種景觀類型轉變(化)成其他景觀類型的概率情況,本研究以林地景觀類型遷移概率來分析林地景觀類型遷移情況。

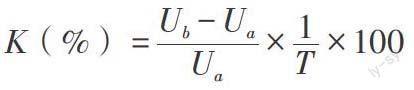

2.3.2 單一景觀類型動態度分析 景觀類型動態度分析采用林地各景觀類型面積在時間序列上的動態變化為基礎建立的分析方法。單一景觀類型動態度表達的是某研究區一定時間范圍內某景觀類型的面積變化情況,表達式為:

式中:K為研究時段內某一景觀類型動態度;Ua、Ub分別為研究期初及研究期末某一種景觀類型的面積;T為研究時段長。

3 結果與分折

3.1 景觀類型遷移情況

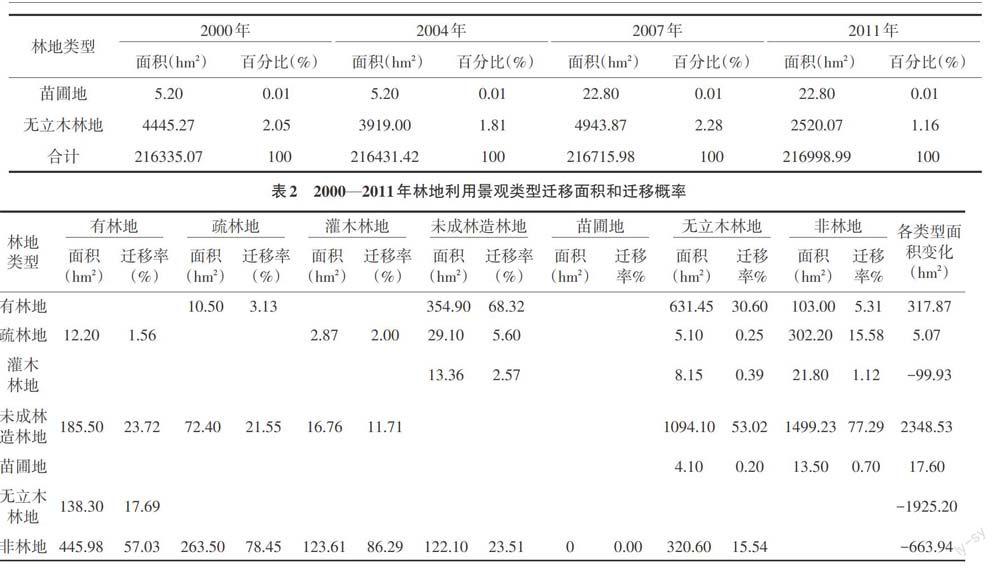

3.1.1 林地與非林地景觀間的遷移 從表2和表3中可見,林地面積凈增加663.94hm2,新增的面積源于荒廢坡耕地和廢棄礦區等其他非林地,通過人工植樹、天然更新轉變成林地。其中,非林地遷移轉變為有林地、疏林地、灌木林地、未成林造林地、苗圃地的面積計1 942.31hm2;林地遷移轉變為耕地、建設用地、水域等非林地的面積計1 278.37hm2。

3.1.2 林地景觀內各類型間的遷移 從表2中可見,林地內各類型間形成網狀交叉相互遷移。疏林地、未成林造林地、無立木林地分別以3.13%、68.32%、30.60%的遷移率轉化為有林地;有林地、灌木林地、未成林造林地、無立木林地又分別以1.56%、2.00%、5.60%、0.25%的遷移率轉化為疏林地;同時有林地、疏林地、灌木林地、無立木林地也分別以23.72%、21.55%、11.71%、53.02%的遷移率轉化為未成林造林地。

3.2 景觀類型動態度 從表4可見,林地景觀各類型面積的動態度在不同時期變化有差異。其中,有林地面積動態度2000—2004年以0.08%增長,2004—2007年、2007—2011年分別以-0.02%、-0.03%減少,總體呈現減少趨勢;疏林地面積動態度表現為-0.25%、3.27%、-1.76%;無立木林地面積動態度表現-2.96%、8.72%、-12.26%;灌木林地面積動態度表現為-1.15%、-1.24%、1.18%;未成林造林地面積動態度表現為0.77%、-5.60%、23.32%;苗圃地面積增加無規則。

3.3 演變驅動力分析

3.3.1 社會經濟發展 2000—2011年期間,研究區內贛龍鐵路、高速G76、G25、省道S204、縣旅游公路等交通建設,城鎮化、工業“一園兩區”建設以及礦產開采等建設用地占用林地1 109.69hm2;冠豸山風景區九龍湖、連城大灌水電站庫區、城鎮飲水工程等項目建設占用林地91.27hm2,及其他生產占用林地,共有1 275.79hm2林地面積轉變為非林地。隨著勞動力流向城市,林區偏僻自然村轉移和舊礦區更新遷并,出現大量的荒廢坡耕地和廢棄礦區等非林地共計1 942.31hm2,通過人工植樹或天然更新轉變成林地。

3.3.2 林業政策導向 研究區自2002年林權制度改革以來,林地、林木權屬具體落實到所有者,盤活了林業經濟市場,促進大量社會資金投入林業生產。研究期間有疏林地、未成林造林地、無立木林地計996.85hm2轉化成有林地;非林地以5.31%、15.58%、1.12%、77.29%、0.70%的遷移率分別轉變為有林地、疏林地、灌木林地、未成林造林地、苗圃地。但由于經營者是以采伐利用木材為經營目的,必然導致林木采伐量加大,采伐跡地增加,有林地向疏林地、無立木林地等逆向轉化。

3.3.3 野外違章用火 根據研究區森林火災起因調查結果:98%的森林火災都是人為引起的,人們在野外生活生產中違章用火是引發森林火災主要因素,且人員活動頻繁的路邊、農地邊的林地及鄉村一重山是最易發生地帶。2007—2009年間發生過大面積森林火災,火燒跡地大幅增加。

4 結論

(1)2000—2011年間連城縣林地面積呈現持續增長,林地各類型因人為和自然干擾景觀類型的面積變化有顯著差異,有林地呈現“上升-下降-下降”變化,趨勢表現為下降;灌木林地呈現“下降-上升”變化;未成林造林地呈現“上升-下降-上升”變化,最終表現為較大上升趨勢;疏林地、無立木林地呈現“下降-上升-下降”變化,無立木林地最終表現為較大下降趨勢;苗圃地有增加但變化沒規則。

(2)研究區林地類型與非林地類型間正發生相互轉變,林地景觀類型內各類型間也發生相互轉化,其變化的主要驅動力是社會經濟發展和林業政策導向的人類活動。對于能帶來較高收益的有林地和地理位置處在交通、城鎮工礦、旅游、電力等區位上的林地景觀最容易受到人為干擾。

參考文獻

[1]鄔建國.景觀生態學——格局、過程、尺度與等級[M].北京:高等教育出版社,2000:11-12.

[2]劉世薇,周華榮,黃世光,等.喀什地區景觀格局時空演變及驅動力分析[J].干旱地區農業研究,2011,29(1):210-217.

[3]李崢.濕地景觀類型時空演變分析系統研究[J].林業堪察設計,2010,2:96-99.

(責編:張宏民)