2015年IUGG大會與世界華人地質大會的震磁研究進展

袁潔浩+顧左文+王粲+馮麗麗+高金田+王振東

摘要:2015年6月22日~7月2日在捷克首都布拉格舉行了第26屆國際大地測量學與地球物理學聯合會(IUGG)大會。2015年6月14~18日于中國臺灣臺北召開了第八屆世界華人地質大會。這兩次大會展示了地球科學與空間科學的新進展。在這兩次大會上震磁研究的學術報告表明,震磁研究是地震預測探索的一個重要方面。震磁研究的結果顯示,局部地區巖石圈磁異常變化含有震磁前兆信息,是研究預測區域地震活動性的重要依據。今后應當加強地震活動區的震磁觀測與研究。

關鍵詞:第26屆國際大地測量學與地球物理學聯合會(IUGG)大會;第八屆世界華人地質大會;震磁研究;巖石圈磁異常;地震預測

中圖分類號:P318.5 文獻標識碼:A 文章編號:1000-0666(2016)04-0703-06

0 引言

國際大地測量學與地球物理學聯合會(IUGG)創立于1919年,由7個獨立的國際組織組成:國際大地測量學協會(IAG)、國際地震學和地球內部物理學協會(IASPEI)、國際地磁學和高空物理學協會(IAGA)、國際氣象學和大氣科學協會(IAMAS)、國際火山學和地球內部化學協會(IAVCEI)、國際水文科學協會(IAHS)、國際海洋物理科學協會(IAPSO)。每4年召開一次IUGG大會,同時上述的7個協會開展學術討論會;而在這4年中間的2年中,IUGG的7個協會各自召開科學大會,交流討論相關的成果與研究進展。

在過去20年中,海峽兩岸舉辦過多次有關地質科學領域的研討會。1995年3月在中國臺北召開了海峽兩岸地質學術研討會,與會人數達400余人,開啟了兩岸開放人員往來以后地球科學領域的大規模學術交流活動。其后自1999年8月起,陸續在北京、美國斯坦福大學、香港大學、南京大學、臺灣龍潭科學園區、內蒙古赤峰市以及四川成都理工大學分別舉行了7次世界華人地質大會,使全世界地球科學領域的華人學者有了一個常規性的交流通道。2015年在中國臺灣臺北舉辦了第八屆世界華人地質大會,開展了學術交流討論與合作研究,推進了地球科學的新進展。

本文概述了2015年6月22日~7月2日在捷克首都布拉格舉行的第26屆IUGG大會與2015年6月14~18日于中國臺灣臺北市召開的第八屆世界華人地質大會,展示了在這兩次大會上震磁研究的新進展與新動態,討論并展望了今后的研究前景。

1 2015年IUGG大會

第26屆IUGG大會于2015年6月22日~7月2日在捷克首都布拉格舉行。陳運泰院士和吳忠良研究員在7月1日閉幕式上接受了IUGG授予的會士(Fellow)稱號,中國共有6位科學家成為IUGG的會士。

這次大會的中心主題是未來的地球科學與環境科學。來自88個國家的4 288名專家學者出席了這次IUGG大會。在這次大會上共有202個研討會與工作會議(分為639個學術專題),產生5 381篇報告論文與展示論文,充分顯示了地球科學與空間科學的新成果與新進展。

2 第八屆世界華人地質大會

2015年6月14~18日,第八屆世界華人地質大會在中國臺灣臺北市召開。這次大會是由中國地質學會、臺灣中央研究院地球科學研究所、中國地球物理學會、國立中央大學地球科學學院、國立臺灣大學地質科學系聯合主辦的,共有300余人出席了會議,其中大陸代表200余人。該會議還開展了臺灣地區的野外地質考察。

第八屆世界華人地質大會研討了13個專題:亞洲大地構造演化與巖漿作用,邊緣海演化與大洋巖石圈研究,板塊作用與成礦及礦產資源勘探,青藏高原特提斯地質演化,汶川地震地質研究最新成果,臺灣海峽兩岸地震合作研究成果,活動構造、地質災害與防治,地震震源研究,地震前兆研究,地球深部結構與高壓實驗研究,工程地質、環境地質與能源,巖石學、礦物學與地球化學,地層古生物與生物地質學。會議還專門設立了“尼泊爾最新地震研究”專題,對2015年4月25日尼泊爾MS8.1地震進行了研討。

這次大會為世界各地的華人提供了學術交流與討論的平臺。在這次大會上,有2個大會報告。在上述13個專題討論會上,共展示了163篇論文報告和103篇論文,內容十分豐富。

3 震磁研究的新動態與新進展

在2015年IUGG大會中,國際地震與火山電磁研究工作組(EMSEV)主持了“地震前后的物理過程與地震前兆的可靠性”和“火山活動的地球物理成像與監測”兩個專題討論會(Astafyeva et al,2015;Zlotnicki et al,2015),展示了包括震磁研究在內的地震與火山電磁研究的新進展。在IAGA與IASPE的專題中,也有震磁研究的報告。

Tsutsui(2014,2015)根據電磁(EM)波的觀測資料,獲到了地震的電磁前兆現象。為測定EM波,應用2個傳感器系統,其傳感器是由3軸磁探測線圈與垂直電場天線組成的,分別安裝于地下100 m深的井孔中和地面上。2013年4月13日,在離該EM觀測點115 km處發生了 MS6.3地震,在地面上的傳感器系統首先觀測到磁分量的脈沖,13 s后觀測到在井孔中的另一個磁脈沖。這可能是由壓電效應引起的。另一個與地震有關的電磁脈沖,是在離該電磁觀測點24 km 處發生的MS3.9地震前7小時觀測到的。根據地震的激發機制,這種EM脈沖可能是地震的前兆信息。

Stanica等(2015)認為,電磁信號與地震的關系在科學上還有不同看法與爭論,確定電磁信號與地震的關系還需要新的可靠信息。為此,Stanica等(2015)應用3-D電磁成像技術來加強地球動力學模型與地震發生機制的聯系。Stanica等(2015)還考慮了地震發生之前在震源區的應力、應變、流體、電導率等因素的變化。他們分析與研究了Provitade Sus地球動力學臺站的ULF電磁數據,該臺站與Vrancea地震活動帶相距約100 km。對 0.001~0.016 Hz頻帶的電磁數據,應用FFT帶通濾波分析法,分析了電磁參量Bzn的變化;Bzn=Bz / Bp,其中Bz為地磁場垂直分量,Bp為垂直于走向斷裂面的地磁分量。結果表明,Bzn的異常變化與2014年在Vrancea 地區發生的MS≥4地震具有如下關系:地震發生前,Bz值為最大;Bz異常變化的時間為地震前 1~30天。endprint

為監測地震活動性,在中國南北地震帶開展了流動地磁三分量測量。陳斌(2011)應用自然正交分量(NOC)方法,對2010年以來南北地震帶發生的多次MS≥5.0地震(其中最大的為2013年蘆山MS7.0地震)前后的地磁測量數據進行了分析研究,得到了10余次地震前的局部巖石圈磁變化異常,這些巖石圈磁變化異常及其變化的高梯度附近是較易發生地震的地方。該局部地區的巖石圈磁變化異常的方向和異常幅度不一致,則可能是一種震磁前兆。根據該結果,在地震監測預報工作中,Chen等(2015)圈定了巖石圈磁異常區(通常為半徑50 km的圓圈),而實際發生地震的震中在圈內或在所圈定的巖石圈磁異常區10 km范圍內。

Kopytenko和Ismaguilov(2015)研究了甚低頻地磁擾動(f<1 Hz)的梯度與相速值的強震短期前兆。該梯度與沿地表的相速是應用3個地磁臺來測定的,各臺都安裝了高靈敏的三分量地磁梯度儀相鄰地磁臺的距離為5 km。這些地磁梯度儀可給出甚低頻地磁擾動的梯度矢量與相速矢量。分析研究表明,強震前2~3個月,該地磁梯度與相速出現異常。而且,異常地磁梯度的矢量方向指向將要發生地震的震中,但異常地磁相速矢量的方向卻背離將要發生地震的震中。Kopytenko和Ismaguilov(2015)還研究了2011年3月11日日本MS9地震前11年中的地磁長期變化異常,發現在這11年中有4個地磁長期變化的局部異常,其中3個局部異常出現在該大地震前0.5~1年。另一個局部異常為最大,發生于該大地震前3年。

Yuan等(2015)對中國的烏蘭—長治1 500 km剖面、汶川—吳旗950 km剖面和惠農—瑪沁1 100 km剖面的地磁總強度測量資料進行反演獲得了南北地震帶的北部地區巖石圈磁場與地下磁化率結構。分析結果顯示,巖石圈磁場與地質構造有良好的對應關系;從地下磁化率的反演方差、居里面深度、磁化率結構模型數值、構造塊體和地震活動性等方面的分析表明,反演得到的磁化率結構是較可靠的;該巖石圈磁場和地下磁化率結構是比較復雜的。

對于2013年4月20日四川蘆山發生的MS7.0地震,Ni(2015)分析了該地震前后巖石圈局部磁場的動態變化特征:地震前巖石圈磁場各要素均呈現出異常特征,震后異常消失;該地震前后巖石圈磁場的水平矢量異常分布,在孕震過程中其空間范圍約為125 km;孕震過程中巖石圈磁場垂直矢量方向的反向與龍門山斷裂的構造運動較一致,這可能與該地震的類型為純逆沖型有關。

Wang(2015)應用地磁三分量的測量資料,分析研究了2005年九江—瑞江MS5.7地震與2008年汶川MS8.0地震前的巖石圈磁異常,這兩個地震的震中區都位于相應巖石圈磁異常的偏角零線與傾角零線附近,而且其巖石圈磁異常的形態相似。

在第八屆世界華人地質大會中,顧左文等(2015)報告了關于巖石圈磁場及其相關的問題。巖石圈磁場對研究區域構造與局部構造活動都具有重要作用。依據近年來所開展的研究工作,包括中國大陸及周邊地區地面流動地磁測量和相關模型計算,對巖石圈磁異常及其與地震的相關性進行了分析和解釋,并著重討論了巖石圈磁異常在地震預報實踐中的進展與有待深入研究的問題。袁潔浩等(2015)報告了中國大陸地區的流動地震地磁監測與研究進展。2009年以來,中國地震局在華北地區、南北地震帶和南北天山地區開展了新模式下的流動地震地磁監測工作,并取得了重要進展。該新模式即在監測區內準均勻布設測點網絡,以地磁場矢量為監測物理量,以巖石圈磁場的局部異常變化為研究對象,重復測量周期為12個月。所采用的數據處理流程為:野外測量數據和同步臺站測量數據的質量控制,地磁日變化通化,地球主磁場長期變化改正,區域巖石圈磁場剝離,區域巖石圈磁場年變化提取。數據產品為:區域巖石圈磁場年度變化的等值線圖,區域巖石圈磁場年度變化的矢量圖(要素為H矢量、Z矢量)和區域巖石圈磁場的年度變化率圖(地磁要素為總強度F、垂直分量Z、磁偏角D和磁傾角I)。研究結果表明,監測區內巖石圈磁場局部異常變化的空間分布與該地區的地震活動性具有良好的相關性,在中國大陸地震活動年度危險區的研判中提供了重要的震中位置信息,獲得了發震地點預測的較好效益。

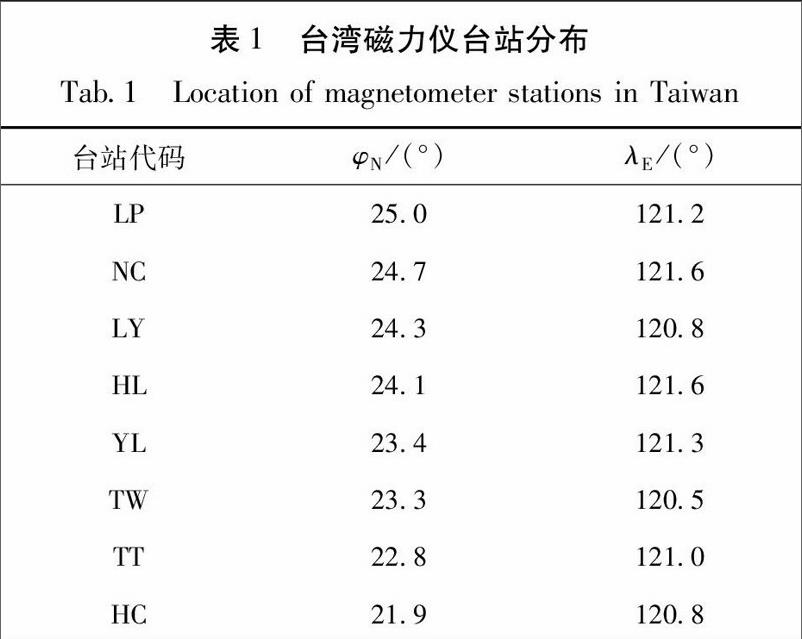

中國臺灣地區是地震活動區。觀測研究與構造應力變化相關的地磁變化異常,是臺灣地區地震預報研究計劃的組成部分。為此,1988年在臺灣島內布設了8個地磁臺站(表1),LP臺處于地震平靜區,故在分析與研究震磁前兆信息中以LP臺為參考臺,另7個臺站處于地震活動區。應用G-856磁力儀記錄地磁總強度,G-856磁力儀的靈敏度為 0.1 nT,精度為0.5 nT。LP臺的磁力儀每5 min記錄一次地磁總強度,另7個臺的磁力儀每10 min記錄一次地磁總強度。每2個月到各個臺站收集地磁總強度的數據,維護這8個臺站的儀器設備(Tsai et al,2006;Liu et al,2006)。

Tsai等(2006)研究了1999年9月20日MS7.6 集集地震的震磁異常的前兆現象。Tasi等(2006)分析了表1所列的8個臺站的地磁總強度數據。由于LP臺處于地震平靜區,故以LP臺為參考臺,將另7個臺站與LP臺同步觀測的地磁總強度相減,得到了這7個臺站的相應地磁總強度差值ΔF。結果表明,離1999年9月20日MS7.6 集集地震最近(50 km范圍內)的LY臺的地磁總強度差值異常最明顯,該地震前后的地磁總強度差值的異常變化高達200 nT。而在1999年9月22日MS6.2 池義地震后,其異常變化消失(Tsai et al,2006)。

Liu等(2006)分析與研究了1998~2001年臺灣地區MS≥5.0 地震與表1的8個臺站地磁總強度的日變化之間的關系。由于LP臺處于地震平靜區,故以LP臺為參考臺。分析的地磁參量為Rij=ΔBi/ΔBj,其中ΔBj為參考臺LP臺的地磁總強度日變化幅度,ΔBi為另7個臺的地磁總強度日變化幅度;地震參量選離這7個臺站50 km之內發生的MS≥5.0 地震。在1998~2001年間,這7個臺站周圍50 km之內共發生了65個MS≥5.0 地震,8個MS≥6.0 地震,其中49個MS≥5.0地震發生時或震前一個月呈現地磁參量Rij異常,有7個MS≥6.0 地震發生時或震前一個月發生了地磁參量Rij異常。由此可得,對于MS≥5.0 地震,其震前或震時出現地磁參量Rij異常的幾率為49/65=75.4%,對于MS≥6.0 地震,其幾率為7/8=87.5%。這說明,對于較大地震,出現地磁參量Rij異常的幾率較高。Liu等(2006)認為,這是由于震源區在地震孕育過程中地下電導率變化與電流變化引起的。endprint

4 討論

震磁研究是各國的專家學者十分關注的課題。多地震的國家,都堅持在地震活動區開展震磁前兆的觀測與研究,在現場觀測與研究(Oshiman et al,2001;Matsushima et al,2002;顧左文等,2006;Gu et al,2006,2008;Hayakawa et al,2006;Johnston et al,2006;Nishida et al,2007;Mauro et al,2008;Yoshimura et al,2008)、方析方法(Parrot,2006;陳斌,2011)、模型研究(Yamazaki,2011)等方面都獲得了新的進展。

震磁觀測與研究是地震預測探索的一個重要方面。目前,地震預測仍然是國際科學界所面臨的難題(陳運泰,2009),攻克這個難題需要開展國際合作與國際學術交流。國際地震與火山電磁研究工作組(EMSEV)成立于2001年,一直致力于地震與火山電磁研究的國際學術交流與國際合作(袁潔浩等,2013)。2016年8月23~29日將在中國舉辦EMSEV學術討論會,這將推進這方面的科研工作。

在地震活動區與構造活動帶,已觀測到了與地震活動、地質構造有關的巖石圈磁異常(張毅等,2009;顧春雷等,2010,2012;閆素萍等,2010;倪喆,2014c)。2009年以來,我國的地震監測預報實踐表明,巖石圈磁異常變化與地震震中在空間分布上有著良好的對應關系(倪喆等,2014a,b)。然而對于這一現象尚缺乏嚴謹的物理解釋,今后應深入分析研究。分析巖石圈磁異常變化與地質構造的關系,研究與地震相關的構造活動所產生的巖石圈磁場變化特征,對分析震磁前兆信息與研討區域地震活動性都具有重要意義。因此,分析巖石圈磁異常變化及其在地震監測預報中的實際應用是震磁研究中具有良好前景的探索途徑。

5 展望

參加2015年IUGG大會,展示了筆者的研究成果,充分了解了國際科研的新動態與新進展。與各國專家學者進行的充分交流與討論以及建立的與國際專家學者的友誼有利于今后的學術交流與合作,從而將使研究水平更上一個臺階,有力地推進科研工作。

第八屆世界華人地質大會加強了世界華人的學術交流與合作,進一步增強了海峽兩岸的學術聯系與科研合作,將為中華民族的科學發展做出更大的貢獻!

巖石圈磁場及其異常變化的分析研究有重要的科學意義,在地震監測預報中也有重要的實際應用。今后應當加強地震活動區的地磁觀測,深入分析巖石圈磁場及其變化,研究巖石圈磁異常變化與地震的關系,探討其震磁信息與物理機制,不斷推進巖石圈磁異常變化的地震監測預報研究。

感謝評審專家與詹志佳研究員的寶貴意見。

參考文獻:

陳斌.2011.自然正交方法在地震地磁監測中的應用.地震研究,34(4):466-469.

陳運泰.2009.地震預測:回顧與展望.中國科學:地球科學,39(12):1633-1658.

顧春雷,張毅,顧左文等.2012.華北地震區巖石圈磁異常場零值線與中強震震中分布關系.西北地震學報,25(2):174-179.

顧春雷,張毅,徐如剛等.2010.地震前后巖石圈磁場變化特征分析.地球物理學進展,25(2):472-477.

顧左文,陳斌,袁潔浩等.2015.巖石圈磁場若干問題的討論.中國臺北:第八屆世界華人地質大會,2-A1-1-1-02.

顧左文,張毅,姚同起等.2006.九江-瑞昌MS5.7地震地磁異常的觀測與分析.地震學報,28(6):611-621.

倪喆,陳雙貴,袁潔浩等.2014a.蘆山7.0級地震前后巖石圈地磁變化異常研究.地震研究,37(1):61-65.

倪喆,袁潔浩,王粲等.2014b.2014年云南魯甸6.5級地震、永善5.0級地震前巖石圈磁場局部異常的特征分析.地震研究,37(4):537-541.

倪喆.2014c.洱源5.5級地震前后地磁場變化異常特征分析.地震研究,37(3):426-432.

閆素萍,張毅,張有林等.2010.東大別構造帶地震地磁監測試驗區巖石圈磁場特征分析.地球物理學進展,25(5):1599-1604.

袁潔浩,顧左文,陳斌等.2013.地震與火山電磁研究的國際學術交流與合作.地震研究,36(1):132-140.

袁潔浩,倪喆,辛長江等.2015.中國大陸地區流動地震地磁監測與研究進展.中國臺北:第八屆世界華人地質大會,2-A1-1-1-03.

張毅,顧左文,黃媛等.2009.蘇、魯、豫、皖交界及南黃海地區地磁監測與分析.地震,29(2):133-140.endprint