家族企業代際傳承分析模式與構建

沈克++++王萍

改革開放30多年以來,許多家族企業的創始人不可避免的進入到老齡化的人生階段。2010年9月14日,《福布斯》雜志中文版在上海首次推出“中國家族企業調查”報告,調查顯示超過60%的第一代企業家出生在40年代與50年代,年齡在50-70歲之間。家族企業逐漸開始了從創始人向下一代進行傳遞的過程。未來10年內,中國的家族企業將迎來歷史上規模最大的一次代際傳承,大約75%的中國家族企業將面臨傳承問題。據統計,全球能延至第二代的家族企業不到 40%,而能延至第三代的家族企業不到5%。家族企業選擇合適的繼任者是其得以成功延續的關鍵。

一、家族企業代際傳承模式及存在的問題分析

1.傳承模式。理論界將家族企業繼承人分為內部繼承人和外部繼承人,因此對家族企業而言,可供選擇的傳承方式主要有以下三種:第一種方式是“子承父業”,這是狹義的內部繼承人。我國家族企業的繼任方式主要是“子承父業”。一般來說,創始人都會安排接班人在本企業的基層鍛煉,以積累相應的管理經驗,在企業員工中形成一定的影響,獲得高層的認可。然后企業領導人在時機成熟時讓位給該家族成員,從而形成家族企業的代際傳承。或者家族企業領導人先安排其子女到其他企業謀職或自己進行創業,獲得相應的工作經歷和業績后,再引入企業。這種方式的好處是利于企業團結,較無爭議,缺點在于接班人的能力有待時間的考驗。第二種方式是傳給家族內其他成員,這是廣義的內部繼承人。這包括了企業主的子女、家族成員,也包括了從企業內部選拔的優秀的非家族成員作為家族企業的接班人。這類非家族成員的接班人一般與企業創始人一起經歷了創業階段,是家族企業的“元老”和中堅力量,有較高的資歷,在企業中威望很高。而且,受我國計劃生育政策的影響,大多數家族企業只有一個子女,這給家族企業的接班問題也帶來不少影響。若獨生子女不適合接班,那么企業家就會選擇在家族內的其他成員。受此影響,A 股家族企業中女婿的力量也在不斷壯大,這種“女婿養子”的繼任模式在日本也非常普遍。第三種方式是聘請職業經理人作為企業的董事長或總經理,這屬于外部繼承人。當家族企業的第二代不具備出色的管理能力或對管理企業不感興趣時,找一個有能力的經理人來管理企業而自己只擔任公司董事,會是比較理想的選擇。當然,外部經理人繼承的只是企業的經營權,而所有權依然牢牢地掌握在家族手中。但目前國內職業經理人激勵與約束機制尚未均完善,權責、風險等問題未能很好解決。

2.存在的主要問題。①在接班人的選擇和培養過程中缺乏計劃性。缺乏接班計劃的原因是多方面的。有的可能是現任家族企業主正年輕力壯,對未來充滿信心,還不需要考慮到傳承問題;有的可能是現任家主缺乏戰略規劃意識,對未來沒有過多的考慮;也有可能是家族企業的創始者對其經過艱苦奮斗而創立起來的企業具有強烈的感情而舍不得或忽視了對接班人的選擇與培養;還有一個原因是缺乏系統的規劃,對繼承者的培養不系統,選擇繼承者程序不合理。這會導致創始人在非正常的情況下離去時,公司很容易在接班過程中處于被動狀態,甚至會出現多人搶奪經營權的現象。而接班人在沒有做好充分準備,尚未積累經營管理家族企業的領導素質、能力和經驗的情況下,倉促地繼任企業,同樣不利于企業的長遠發展。②忽視了核心要素的傳承。家族企業的成功有其關鍵的核心要素,而這些核心要素往往都是內隱的,凝聚在企業家身上的一些無形的東西,如艱苦奮斗的精神。第一代創業者在艱苦的環境中創業成功,培養了一些優秀的品質,而繼任者在優越舒適的環境成長,這些關鍵的東西卻往往得不到傳承,最終導致家族企業的落寞。除此之外,還有第一代創業者積累下來的人脈資源。若繼任者對此不屑一顧或者無法良好維持,那這些原本是資源的人脈關系可能會成為阻礙企業發展的制約。因此需要在對接班人培養的過程中,將這些無形的要素滲透進去。③狹隘的家族主義觀念限制了家族企業的發展。目前,子女繼承是國內家族企業傳承的主要模式,這種模式與我國的傳統文化比較符合,大多數企業家在選擇繼承人方面優先選擇了自己的子女。子女繼承使家族利益與企業利益趨向一致,比較穩定地維護了家族的利益平衡。但是如果繼承者的素質達不到相應的要求,輕者會對企業的發展產生負面影響,重者會造成企業的迅速瓦解或破產。近年來,也出現了有些家族企業家的子女缺少能力與意愿繼承企業的現象。特別是以傳統型產業為主的部分企業家的子女更不愿意繼承企業。部分民營企業家的子女對家庭豐富的物質生活有較強的依賴性,缺乏獨立性的訓練,導致他們很少有機會自主解決問題。還有些企業家的子女個性比較張揚,和父輩溝通困難,缺乏對社會環境的認知,其公德修養與道義感召力較為缺乏。同時,家族企業創始人一般不愿把自己艱苦創立的企業交給外人管理,對職業經理人采取不信任的態度。在用人事上采取任人唯親的政策,把企業的核心權力交給家族內部成員。但一些崗位需要很強的專業技能,家族成員能力不足以勝任的話,就會阻礙家族企業的發展。繼承人接管家族企業后沒有得力助手進行輔助,處處受家族內部成員的制約,往往很難管理好企業。

二、能力與意愿對傳承的影響分析及其模型構建

繼任者的繼任意愿可以分為高和低兩個維度。高意愿者通常基于愿望和責任自愿主動繼承家族企業。這類繼承者通常對企業有較高的忠誠度和責任感,會積極主動地尋求機會,使自己的個人職業需求、個性、生命周期等與企業保持一致,繼承企業較為順利。而低意愿者可能會由于個人興趣、價值觀、職業需求等原因不愿意繼承企業,或基于個人得失和企業需求而勉強繼承企業。這類繼承者對企業所在行業沒有太大興趣,不愿意主動了解企業的發展情況等基本信息,不利于企業的長久發展。

繼任者的綜合能力也可以分為高和低兩個維度。高能力者對企業的未來發展方向、存在的主要問題、人才的任用等把握度較高。因此,這類繼承者通常希望利用自己的能力對企業進行一定的改革創新,使之更適應行業的發展。而低能力者可能缺少改革創新的想法和能力,只愿意按照創始人的意愿和價值觀管理企業。如果這類繼承者能夠清晰認識到自己的不足,不剛愎自用,合理任用人才,則企業未必不能適應發展。

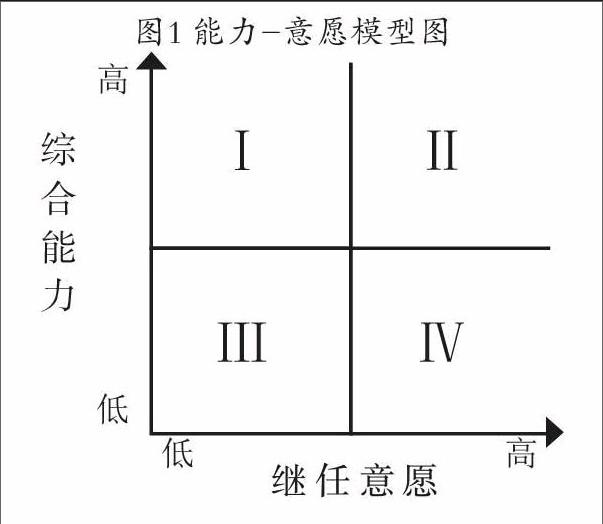

基于以上分析,建立模型如下:

Ⅰ類表示繼任者是高能力、低意愿,此類為兩權分離型;

Ⅱ類表示繼任者是高能力、高意愿,此類為子承父業型;

Ⅲ類表示繼任者是低能力、低意愿,此類為內部繼承型;

Ⅳ類表示繼任者是低能力、高意愿,此類為堅守本業型。

三、基于模型的傳承策略

1.兩權分離型。此類繼任者綜合能力高但繼任意愿低,他們更傾向于做企業的所有者而不是經營者。此時,可以將企業的所有權和經營權適當分離,企業適合選擇第三種繼承模式,即在繼任者擁有所有權的條件下聘請企業外部的職業經理人來經營公司。這種情況下,繼任者作為董事,企業所有權仍為家族所有。

2.子承父業型。此類繼任者具有很強的綜合能力和繼承意愿,他們可以同時成為企業的所有者和經營者。此時,選擇第一種傳承模式最為適合,即由創始人的子女繼承企業。這是創始人最樂意見到的情況,所有者與經營者的身份合二為一。這種傳承模式下,對繼任者的培養尤為重要。在任者應盡早啟動培養計劃,使繼承者逐步參與企業的決策,繼承者應當在傳承規劃的指導下,接受較為嚴格的培養和訓練,以便為將來順利繼承家族企業打下堅實的基礎。一般情況下,繼承者要在未成年時接受正規教育,學習基礎知識,然后到國內外知名大學學習專業知識和管理知識。較大比例的繼任者都接受過西方教育,這往往會導致在回到家族企業后,發現文化認同上的顯著差別,進而產生新的價值觀念。

3.內部繼承型。此類繼任者綜合能力低同時繼任意愿也不高,他們既不適合做企業的所有者也不適合做企業的經營者。此時,企業更傾向于選擇第二種傳承模式,即在家族或企業內部挑選其他繼承人。在這種傳承模式下,家族可以繼續保留企業的所有權,而將經營權交給家族內其他優秀的成員,或者將企業交給威望較高、可以信任的“元老”,家族保留股份,成為董事。在任者在選定企業繼承人的過程中可以引入淘汰機制,對多名候選人在不同崗位上的表現進行全程的跟蹤記錄,進行篩選和淘汰,直至選定優秀的繼承者為止,在選拔產生繼承者之后,還要對其進行科學嚴格的培養。除此之外,還有一種企業主最不愿意見到卻不得不采用的方法是出售企業。與其把家族企業交與不合適的人經營,最終導致家族的財產因經營不善而在企業中消耗掉,那還不如出售企業,及時把財產轉化為現實的財富。

4.堅守本業型。此類繼任者雖有極強的繼任意愿但綜合能力低,此時企業傾向于選擇第三種模式,即聘請職業經理人,但此時的區別的是該經理人可以從企業內部挑選。隨著家族企業規模的擴大,需要人才的增多和對管理者才能和制度建設要求的提高,選用能力低的繼任者就可能會對企業的進一步發展形成障礙。采用內部培養經理人的模式的特點在于:由于長期的觀察和交往,不僅容易甄別經理人的能力和品質,而且在企業主和經理人之間往往已經建立起來一種較為親密的情感和信任關系,企業傳承相對順利。

四、結束語

家族企業的傳承不能一蹴而就,制定傳承計劃是企業順利傳承的保證。在傳承的過程中,要充分考慮到繼任者的繼任意愿和綜合能力,不同模型下選擇不同的傳承模式和培養方式。同時更不能忘記企業核心要素的傳承。若想企業能夠長盛不衰,“創一代”和“富二代”之間需要相互學習,相互溝通,以企業大局為重。

(作者單位:浙江理工大學)