基于學情診斷科學建構核心概念的教學實踐

唐云波

摘要:以人教版九年級化學“分子和原子”一節課堂教學實踐中所發現的問題及其改進為例,說明化學教學應由追求知識碎片走向構建核心概念的轉變。在分子原子這一核心概念的建構中,基于學情診斷是前提,運用模型方法是關鍵。

關鍵詞:分子和原子;學情診斷;模型方法;核心概念

文章編號:1005–6629(2016)10–0028–04 中圖分類號:G633.8 文獻標識碼:B

1 教材解析

“分子和原子”是人教版義務教育教科書《化學》(九年級上冊)第三單元課題一的內容。

本節課是學生從微觀角度認識物質的起始課。教材安排在學習空氣、氧氣等宏觀物質基礎上,結合學生已有經驗,通過觀察、實驗來了解分子基本性質為突破口,進而通過分析化學變化過程的本質,初步得出分子、原子的概念。

這樣的編排體現了“認識物質的微粒性,知道分子、原子等是構成物質微粒”以及“能用微粒的觀點解釋某些常見的現象”這一課標具體要求[1]。

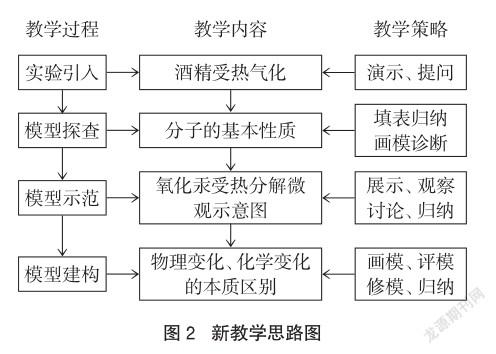

本節內容的教學重點是分子、原子概念的建立,而教學難點則是形成分子、原子行為的微觀想象,以及從微觀分析宏觀物質性質的意識與能力。如何落實教學重點,化解教學難點?以往我們的教學思路如圖1所示。

2 教學實踐中發現的問題

2.1 教材探究活動的設計遠離學生經驗,忽視學生已有知識,且易產生模糊概念

教材設計有兩處值得商榷的地方:

一是簡單重復的設計忽視學生已有知識。在初中物理“分子熱運動”中剛學過了“分子作無規則的運動,溫度高熱運動加快;分子和原子之間有間隔,氣體分子間隔較液體和固體大”等知識,教學要求比化學教材只會高不會低,化學教材仍然當作新課來編寫,這是在“重復昨天的故事”,僅僅換了一些例子而已,重復的設計不能促進深度學習的發生。

因此,本節課的重點應放在“在化學變化中分子可分,原子不能分;分子保持物質的化學性質”等內容。

二是教材實驗探究設計遠離學生經驗,且易形成錯誤觀念。教材有關“分子運動現象”探究,實驗藥品及原理(氨水使酚酞變紅)學生太陌生,遠離學生已有知識經驗,因為導致酚酞溶液變紅的粒子是氫氧根離子,而不是氨分子。然而,就學生當前有限的化學知識及陌生的實驗內容(氨水、酚酞)而言,不利于學生建構新知識,反而極容易形成“氨分子使酚酞溶液變紅”的錯誤推論,而學生在學習過程中一旦形成錯誤觀念,轉變起來可就困難了。

2.2 教學設計忽視學生對原子、分子已有的認識,不利于學生對概念的正確理解

學生不是空著腦袋走進課堂,而是帶著原有認識進入新知識的學習。當原有認識與科學概念存有偏差時,對后續的學習會產生消極影響。因此,新知識的教學應該從揭示學生原有認識開始。

化學是在原子、分子水平上研究物質的組成、結構、性質及其應用的一門基礎自然科學。對于原子、分子概念的正確認識程度關系到學生能否深入認識物質的變化本質,進而認識化學的本質。

圖1所示的“原教學思路”顯然是忠實于教材,卻忽視了學生頭腦中關于分子原子的已有認識(即有關分子原子的心智模型)。這樣的教學,對于“什么是原子、分子?”、“分子和原子共同特征和區別是什么?”等問題,學生也能說出跟教材一樣的“標準答案”,但是并沒有揭示和轉變學生對分子、原子的原有認識。

3 新的教學思路

新的教學思路如圖2所示。

3.1 創設真實情境,揭示原有認識,促進概念轉變

科學探究,不僅是一種具有一定操作程序的探究學習方式(或探究過程),同時也是學生建構知識實現概念轉變的認識過程[2]。因此,學生在實施科學探究的同時是以概念轉變的方式實現對知識的建構,形成新的理解,即是一個由前概念向科學概念轉變的認識過程。

為促使概念轉變學習的發生,必須創設一定的情境,使學生在真實的情境中對一些現象所包含的原有概念明朗化,自主發現原有經驗與新發現的現象或事實之間的不一致,從而產生認知沖突,反思并修改自己的原有認識,提出或接受(重建)科學的觀念(新解釋、新假設、新概念)。

[任務一]

(1)塑料袋的變化

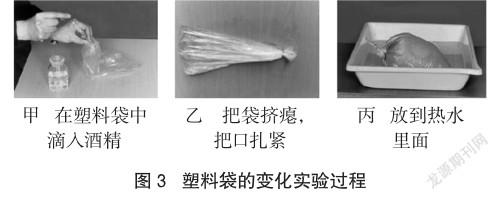

(演示)在透明塑料袋中滴入幾滴酒精,將袋擠癟,排盡空氣后用繩把口扎緊,然后放入熱水中(如圖3所示)。

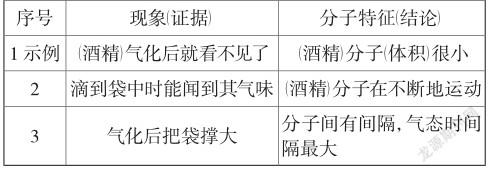

①填表:你會觀察到什么變化?怎樣解釋這些變化?仿照示例把你觀察到的現象和解釋填入下表。

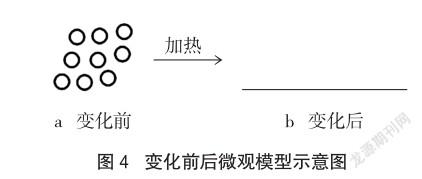

②畫圖:圖4a表示實驗初變化前的部分酒精,“○”表示一個酒精分子,請在圖4b的橫線上畫出變化后該部分酒精微觀模型示意圖。

③拓展:如果降溫變成固態,酒精分子又會發生怎樣的變化?

(2)實錄整理

①填表(見表中下劃線部分)。

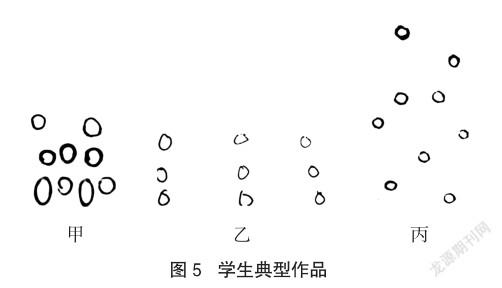

②呈現三幅較為典型的學生作品(如圖5所示)。

師:你畫的與哪幅圖接近?你認為比較合理的是哪一幅?說說其他不合理的理由,把你的想法跟同組同學分享。

生1:甲不合理,變化后分子的體積不變。

師:(追問)塑料袋不是膨大了嗎?

生1:塑料袋膨大是由于酒精分子的間隔增大,而酒精分子本身大小不變。

生2:乙、丙都正確,變化過程中酒精分子的數目和大小都沒變,改變的僅是分子之間的間隔增大了。

生3:乙也不合理,由于分子在做無規則運動,在氣態時酒精分子不可能排列那么整齊。

“任務一”在真實情境(酒精揮發)中運用列表來復習舊知(分子的基本性質),采用畫圖的方式對學生有關分子的心智模型進行探查和糾正。初步建立起“宏觀-微觀”相互聯系的思維方式,為下一階段學習(物理變化和化學變化的本質區別及化學變化的實質)掃清障礙。

3.2 運用模型方法,注重學習評價,建構核心概念

[任務二](模型示范)

[教師](投影)

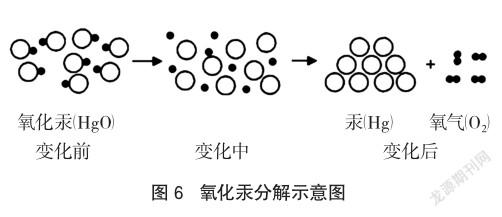

(3)圖6是氧化汞分子受熱分解的微觀示意圖,“○”表示汞原子,“●”表示氧原子,“○●”表示氧化汞分子。

①從物質微觀構成的角度發現了什么?

②從變化的角度,氧化汞分解屬于什么變化?是如何變化的?對比酒精汽化,你還發現了什么?

[學生](觀察、比較、思考、討論)歸納出新認識:

●物質是由微粒構成,有的是由分子(如氧化汞、氧氣)構成,有的是由原子直接構成(如汞);

●分子(氧化汞分子或氧氣分子)是由原子(如汞原子、氧原子或氧原子)構成的;

●在化學變化中,氧化汞分子可以再分,分成汞原子和氧原子,氧原子再重新組合成氧分子(新的分子),多個氧分子聚合構成新物質氧氣,許多汞原子聚合成新物質汞。

[任務三](仿模、畫模、評模)

[教師](投影)

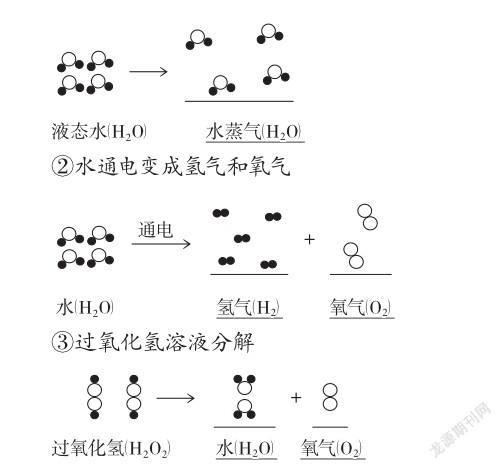

(4)請在橫線上以相應的方式(名稱、符號或模型圖)表示三個變化。其中,“●”、“○”分別表示氫原子、氧原子。

①水沸騰

(i)在橫線上填上變化后相應物質的名稱、符號并畫出其微觀示意圖;

(ii)屬于物理變化的是 ,屬于化學變化的是 ,依據是 ;

(iii)從宏觀、微觀、性質的角度思考物理、化學變化前后哪些變了?哪些沒變?宏、微觀間的改變有何關聯?

[學生]畫模、展模、評模、修模(見圖中橫線部分),思考、討論并歸納出新認識:

●在化學變化中分子(過氧化氫分子、水分子)可以再分,分成原子(氫原子、氧原子),原子再重新組合成新的分子(水分子、氧分子、氫分子),新的分子聚合構成新物質(水、氧氣、氫氣);

●原子是化學變化的基本微粒,在化學變化中不能再分的最小微粒;

●分子是保持物質化學性質的一種微粒;同種分子構成的物質性質相同。

“任務二”以氧化汞分解微觀模型圖為例說明物質的微觀構成及化學變化的微觀本質。

“任務三”以多重表征(名稱、符號、模型)典型物質的宏觀組成、微觀構成及其變化過程,學生在畫模、展模、評模、修模中建構分子原子的概念,初步建立起宏觀現象微觀解釋的觀念。

4 教學反思

4.1 關注已有知識經驗,揭示日常概念,是有效實施化學教學的起點(基礎、前提)

研究表明[3],對科學概念學習的影響因素是多樣的,除了教師和教材以外,學生的生活經驗和其他學科知識也起著更為強烈和持久的作用。

當原有認識與科學概念存有偏差時(也叫模糊概念),對后續的學習會產生消極影響。

即使在概念的改變發生的時候,學生仍然保留了他們原來的認知和想法,只不過新的知識抑制了他們原來的認知。

因此,化學教學應該關注學生已有知識經驗,揭示學生原有認識即日常概念的前提下才能有效建構,同時在教學中盡量避免形成新的模糊概念。

本案例在“新教學思路”中果斷放棄各種教材廣為“流傳”的“氨水使酚酞變紅”探究實驗,轉而創設“(酒精使)塑料袋脹大”這一普通而又熟悉的真實情境,以及后面環節精心選擇的雙氧水分解、水通電、水沸騰、氧化汞受熱分解等在教材中已出現過的素材,意在喚醒和豐富學生的感性經驗,進而在這些熟悉的情境中用模型方法進行微觀表征,在揭示出學生日常概念(即心智模型)的同時,初步形成“宏觀現象微觀解釋”的化學獨特思維方式,從而建立起“宏觀—微觀”相互聯系,以及形成“知微顯著”的化學觀念。

4.2 運用科學方法,建構核心概念,是有效實施化學教學的關鍵

科學教育的目標不是去獲得一堆由具體事實和理論堆砌的知識,而應該是實現一個趨向核心概念的進展過程[4]。

埃里克森認為,核心概念是指居于學科中心,具有超越課堂之外的持久價值和遷移價值的關鍵性概念、原理或方法,也包括對重要概念、原理、理論等的基本理解和解釋,是學科結構的主干部分[5]。

由于化學是主要研究物質的分子轉變規律的科學,因此,分子、原子是初中化學的核心概念,學生對于原子、分子概念的正確認識程度關系到他們能否深入認識物質的變化本質,進而認識化學的本質。

然而在如圖1所示的原有教學過程中,有關分子原子的教學常常側重在“分子的特征”和分子、原子概念的文字辨析上,而忽視分子、原子概念的建構,學生獲得的是一些支離破碎的有關分子原子的知識,難以建立起宏觀與微觀之間的聯系。

科學方法有助于學生理解力的提高。模型是一種重要的科學方法,它可以幫助人們認識某些變化過程或某方面的本質屬性,有助于建立科學概念和科學理論。在本案例的“新教學思路”中,在不同的階段分別通過不同水平層次的模型方法(觀模、畫模、評模、修模)促進分子原子概念的建構:在[任務一]酒精汽化這一真實情境中運用畫模、評模的方式進行有關分子前概念的診斷與修正;在[任務二]中通過觀模(觀察氧化汞受熱分解微觀示意圖)進行分子原子概念的初步建構;在[任務三]中對多個變化(水沸騰、水通電、過氧化氫分解等)通過畫模、評模中診斷、整合片段有關分子原子的認識,歸納出物理變化、化學變化的微觀本質,從而建立起宏觀與微觀之間的聯系,形成“宏觀-微觀”相互聯系的思維方式。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部制定.義務教育物理課程標準[S].北京:北京師范大學出版社,2011.

[2]應向東.“科學探究”教學的哲學思考[J].課程·教材·教法,2006,(5):64~68.

[3]魏冰.關于中學生的原子、分子心智模型的研究[J].化學教育,2001,(3):6~9.

[4]溫·哈倫著.韋鈺譯.科學教育的原則和大概念[M].北京:科學普及出版社,2012:2~3.

[5] H Lynn Erickson著.蘭英譯.概念為本的課程與教學[M].北京:中國輕工業出版社,2003:56~61.