朝鮮戰場上的中秋節

◎文//李相玉

朝鮮戰場上的中秋節

◎文//李相玉

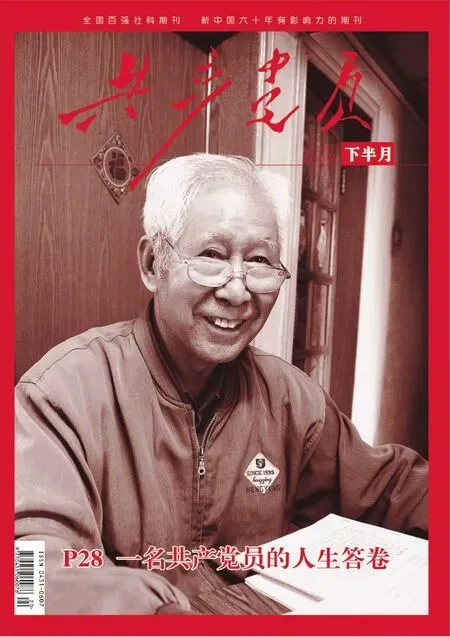

李相玉,遼寧法庫人,1932年出生,1945年參軍,參加了解放戰爭和抗美援朝戰爭。1952年入黨,1975年轉業到鐵嶺,1992年離休。離休后堅持義務宣講“紅色故事”,2010年榮獲“全國關心下一代工作先進工作者”稱號。

1951年的中秋節,我是和戰友們在抗美援朝的戰場上度過的。我們志愿軍對節日不太注重,但團領導認為,中秋節是全家團圓的傳統佳節,戰士們一定會想家,雖然不能回去,但月餅一定得吃上。于是,中秋節前幾天,團領導就命令司務長帶車回安東(今遼寧丹東)拉月餅,還特別囑咐他,一定要買好一些的月餅,別怕價高。

三天后,司務長拉回來一大車月餅。然而,雖然拉回來的月餅足有兩噸多,但全團有上千名官兵,每人只分到4塊月餅。大家都舍不得吃,有的吃了一塊,有的只咬了一口就放進挎包里,打算等啃壓縮餅干時,再和月餅摻合著吃。

說來也巧,中秋節那天,祖國慰問團上海分團的一個演出隊到了我們團,這可難壞了團領導!是啊,祖國親人們來了,還正逢過節,怎么也得讓他們吃上月餅吧?可是,月餅已經全部分到戰士們手中,想回國去拉,來回得三天時間,根本來不及。

為解決這個難題,團長專門召開了各營長連長會議。大伙兒研究了一陣,一致認為只有一條路,那就是把發到戰士手中的月餅每人抽回一塊給慰問團的親人們吃。各營長和教導員都認為,這個辦法能行,志愿軍作為人民子弟兵,一定有這個覺悟。

我們連長從團里回來后,召開了全連大會,把收回月餅的決定一公布,大家一致贊同。有的戰士說:“親人們拋家舍業到朝鮮來慰問我們,正趕上過節,都拿回去也沒關系!”還有的說:“寧可我們不吃,也要叫親人們吃上月餅!”會議結束后,全連120人,交上來128塊月餅,其中有8名戰士各交了兩塊月餅。

那天的晚飯是豬肉燉粉條,吃的是大米飯。平時,我們都吃高粱米,大米飯是特地為慰問團做的。吃飯時,128塊月餅放在了慰問團成員面前。當他們得知這些月餅是從戰士們手中收回來的時候,都激動得流下了眼淚。他們看著月餅發呆,有的吃了一塊,有的咬了一口就走了。飯后,我們連收到了50多塊月餅。連長指示:交兩塊月餅的那8個戰士,每人退一塊月餅;交一塊月餅的,每人退半塊;如不夠分,連里幾個干部都不要。

那天的慰問演出,節目非常精彩。但我記憶更深刻的,則是月餅背后反映出的祖國人民與子弟兵之間濃濃的情誼。