名城歷史傳承中的檔案文化建設

薛梅

(揚州市檔案局,江蘇 揚州,22500925009)

名城歷史傳承中的檔案文化建設

薛梅

(揚州市檔案局,江蘇 揚州,22500925009)

檔案文化建設在名城歷史傳承中扮演著重要角色。檔案記錄著歷史名城的滄桑巨變,也記載著現代城市發展軌跡。中央“十三五”規劃明確指出:“構建中華優秀傳統文化傳承體系,實現傳統文化創造性轉化和創新性發展。”因此,在名城歷史傳承與規劃藍圖中,要把檔案文化建設工作融入文化發展的大環境中去思考、去謀劃。揚州市是國務院公布的全國首批24座歷史文化名城之一,迄今已有2500多年的歷史。為傳承名城歷史,揚州市檔案工作者創新工作方法,力求緊跟大數據時代檔案文化建設的新形勢、新要求。

一、名城檔案文化建設的意義與價值

檔案文化是串聯名城歷史的紐帶,主要為涉及反映民風民俗、自然風貌、名優特產、著名人物及非物質文化遺產等具有地方特色的檔案。這一部分的檔案資源,具有歷史遺存的真實性,歷史文脈的傳承性,同時其內部資料間往往具有相關性與互通性,是不可復制、不可多得的寶貴文化資源。正因如此,地方檔案館在名城檔案文化的保護、利用、建設的過程中發揮著不可替代的關鍵作用。

檔案是城市歷史文化的載體,搜集、整理名城檔案,建設、發展名城文化,有利于發掘城市歷史遺存和文化內涵,并由此得出城市發展圖卷的全貌。與歷史文化名城相關的檔案涉及面很廣,包括老照片、古地圖、舊視頻、地方文獻史料、文件資料、個人手稿、歷史建筑設計圖紙、傳統民居建筑裝飾構件等。[1]在大數據時代,信息化手段更加豐富,檔案文化資源必將進一步拓展,這對檔案工作者的創新思路與創新能力提出新的要求。

二、名城檔案文化建設工作的現狀及問題

針對社會主義文化建設的著力點,“十三五”規劃重點強調:“要加強非物質文化遺產保護與傳承,振興傳統工藝,傳承發展傳統戲曲。加強傳統文化和自然遺產的保護傳承,整理和保護中華典籍。”近年來,名城檔案文化建設工作穩步推進,多地創新工作方式,完善工作機制,搶救和保護了一大批名城歷史文化珍貴檔案。例如廣東省中山市通過梳理以孫中山先生為首的在中國近代史上做出重要貢獻的相關名人事跡,構建中山市文化名人體系,并由此展開檔案編研、遺跡保護、城市文化品牌打造等多項工作,大大提升了中山市的知名度與市民認同感。[2]太倉市啟動歷史建筑檔案專項建設工作,對本市古鎮、古城建筑檔案進行全方位聲像拍攝,力求以檔案形式再現城市文化遺產的深厚人文內涵。揚州市檔案館整理出版了自中國第一歷史檔案館復制的清代24幅揚州相關圖志,其中的《揚州行宮名勝全圖》詳細記錄了乾隆第二次南巡之前,揚州府為迎駕所建的湖上園林全景及迎駕線路,有助于研究清代揚州地域、水利、建筑等情況。然而,也必須看到,在現代化建設迅速推進的過程中,仍有一部分檔案工作者,未能深刻認識名城檔案文化建設的重要性與緊迫性,忽視了珍貴檔案資源的價值所在。例如,民間手工藝后繼無人面臨失傳,地方檔案館卻未能及時收錄相關技藝的影音資料;城市翻修工程接連上馬,即將消失的舊民居、大宅院既未留下實物遺存,也未能保留全面的紙質、電子檔案資料供后人查證。這種種現象都說明,傳承名城歷史,弘揚精神文明,應將加強檔案文化建設工作作為關鍵的一環,將一些地方的優秀做法與創新思路普及開來,為全國范圍內的檔案文化建設工作提供有益的借鑒和參考。

三、加強名城檔案文化建設的主要措施

1.保護珍貴檔案,喚醒名城記憶

珍貴的史料、典籍作為檔案收藏,如果不能被充分解讀利用,只能成為文物保存,其文化價值則遠遠得不到傳承。搜集、整理、出版史料、典籍,并以此吸引社會各界專家、學者、民眾關注歷史文化精髓,是新形勢下檔案文化建設工作的有效一環。檔案館中的收藏卷帙浩繁,并不是簡單地復制舊文獻就能實現對珍貴檔案的搶救和保護。一方面,要發掘名城歷史文化相關內容,通過對史料的層層梳理、篩選,集中研究該主題下的相關課題,以此達到四兩撥千斤的效果;另一方面,則要通過出版、宣傳,鼓勵更多專業人士、愛好者投入到對史料的解讀中,形成良好的文化氛圍,以期豐富完善歷史細節。“十二五”期間,揚州市檔案館與中國第一歷史檔案館合作出版《清宮揚州御檔》(以下簡稱《御檔》)一書,從保護珍貴檔案著手,喚醒史書深處的名城記憶。

《御檔》一書選錄清代自順治朝至宣統朝十個朝代與揚州有關的宮廷檔案,全套書18冊。書中收錄5763件奏折,內容涉及政治、經濟、軍事、文化及社會萬象,其中絕大部分為首次公開披露。《御檔》一書,是清代地方歷史文化之大觀,為社會各界了解和研究清代揚州地域文化、名人文化、飲食文化、方志文化、廉政文化、民俗文化等提供了豐富翔實的第一手資料。

《御檔》中記載了大量關于清代揚州歷史文化的側面。如文化出版方面,有數十件奏折記載了《全唐詩》等多部古籍巨著在揚州編校、刻印的時間、過程、參與者以及與其相關的重要事件。地域文化方面,《御檔》中的多份奏折表明,清代歷朝帝王非常重視揚州大運河的開鑿、疏浚、維護等工程,這為后來揚州因運河而興的地方文明發展奠定基礎。名人文化方面,《御檔》中有11封關于史可法的折件。《御檔》還記錄了乾隆在揚州期間,其用餐地點、用餐內容的變化,為清代戰爭史、社會史、飲食史研究注入更多鮮活的細節。[3]

《清宮揚州御檔》的成功出版,得益于檔案文化建設工作的有效開展。面對浩大的《御檔》梳理工程,揚州市檔案館與中國第一歷史檔案館通力合作,取得良好的工作效果。

首先,完善工作機制。抽調檔案工作人員成立御檔專人項目組,從一史館所藏1000多萬件(冊)明清歷史檔案中查找到了近9000件有關清代揚州的歷史檔案,并全部制作成數字影像,保證《御檔》內容的真實性與相關性。

其次,保證學術質量。聘請閻崇年、韋明鏵、王章濤等專家學者摘錄和篩選檔案,并多次組織學術討論會推敲編選細節,確保編選質量的可靠性。2015年,《〈清宮揚州御檔〉解讀文集》正式出版發行,精選收錄對于《御檔》一書的解讀文章,最大化呈現《御檔》的學術影響與文化價值。

最后,加大宣傳力度。借助傳媒與社會共享檔案文化成果,使名城歷史文化真正取得民眾與社會的認可、響應。《御檔》出版發行以來,當地的主流媒體和省、國家有關專業報刊,特別是《檔案與建設》開設專欄,為之作集中宣傳與推介,取得廣泛關注。

傳承名城記憶,保護珍貴文化檔案,功在當代,利在千秋,唯有狠抓落實,多出成果,才能真正實現名城檔案文化建設工作的影響力與感召力。

2.征集民間檔案,挖掘名城底蘊

非物質文化遺產是城市民間文化的精華,是城市底蘊的體現,也是名城檔案文化建設的重心之一。民間檔案的征集內容主要包括民間工藝、民間建筑、民間戲曲、民間風俗等文化方面。民間檔案樣本具有一定的稀缺性與流動性,征集難度大,存檔形式更是復雜多樣。揚州作為歷史文化名城,有豐富的非物質文化遺產資源,對其的有效利用與保護,給檔案工作者帶來不少挑戰。

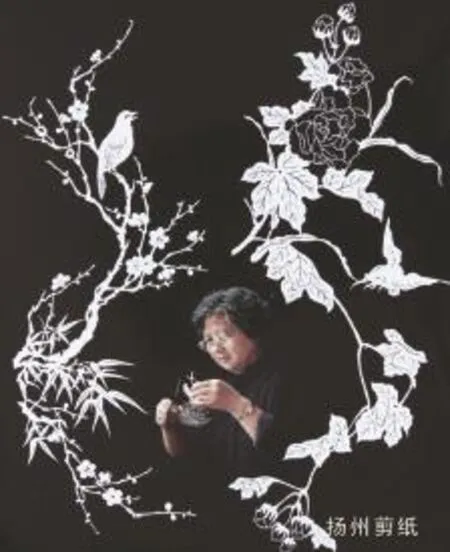

征集非遺檔案,挖掘名城底蘊。近年來,揚州市檔案館圍繞揚州剪紙、揚州漆器玉器、揚州木偶、揚州三把刀、淮揚菜等非物質文化遺產進行檔案資源的挖掘、收集、整理工作,重點征集國家級非物質文化遺產代表性傳承人檔案資料,以期保留和傳承這些瀕危的民間工藝。同時,創新工作方法,有針對性地調整非遺檔案征集方式,給該項工作的開展帶來新的活力和契機。

第一,真誠溝通征集對象。中國工藝美術大師、非物質文化遺產揚州漆器髹飾技藝項目國家級代表性傳承人張宇,是非遺檔案征集的成功案例之一。近年來,揚州市檔案館已征集到他的多幅代表作品手稿原件、書法繪畫作品、制作工具等實物檔案,其中最引人注目的是張宇以寶螺鑲嵌工藝制成的《蝶舞金秋》漆器,在檔案工作者的真誠溝通、多次登門拜訪之下,張宇最終將這件價值幾十萬的作品無償捐贈給揚州市檔案館永久保存。[4]

第二,豐富完善記錄載體。聲像檔案作為實物檔案的重要補充,進一步完善充實了非物質文化遺產檔案資料的內容和表現形式。聲像檔案的建立,符合大數據時代的業務需要,便于對數字化信息接收、加工、上載、存儲、編目管理、審核、檢索查詢、下載、利用、統計、非編素材轉碼、資料信息發布等進行全面管理。[5]近年來,揚州市檔案館在非遺檔案資料征集方面注重不同載體、不同類別檔案資料的征集,為非遺項目檔案的傳承積累創造條件。例如,揚州市檔案館收錄了揚州木偶省級非遺傳承人顏育女士表演的影像檔案,以及剪紙大師張秀芳口述《華夏魂》作品制作經歷的影像檔案。

第三,逐步開放數據資源。基于多種存儲方式的非遺檔案館藏,檔案工作者可以進一步利用互聯網,開設現代化聲像檔案網上展覽,供社會各界閱覽共享。揚州檔案館所藏民間檔案還包括珍貴家譜,例如館藏《朱氏宗譜掛牒》記載了自北宋朱光庭開始的揚州朱氏家族32代傳人信息。目前,揚州市檔案局正在開發與非遺傳承人、家譜等民間檔案相關的公眾平臺,借助網絡與大數據的力量,使非物質遺產檔案成為名城底蘊的又一文化品牌。

3.建立名人檔案,彰顯名城精神

名人是一座城市的驕傲,也是名城精神的象征。名人的故事往往與城市的特定歷史文化互為聯結,有利于人們深入認識一座城市的文化品格。名城孕育名人,后者即使成為一代科學泰斗或文藝大家,對生于斯長于斯的故鄉依舊抱有一份赤子之心。檔案工作者正需要運用這一便利條件,完善地方代表的名人檔案,塑造杰出的城市名人形象,在整個社會弘揚一股奮發有為的正能量,激勵年輕一代干事創業,沿著前輩同鄉的足跡勇攀高峰。

近年來,揚州市注重名人檔案的建設,其中首推為揚州籍院士檔案的征集收錄工作。揚州吳道臺后人、“吳氏四杰”吳白匋、吳征鑒、吳征鎧、吳征鎰的個人檔案尤為珍貴。揚州市檔案館征集了吳白匋的手稿、書法、信札、印章及各種紀念證章,吳征鑒有關黑熱病研究的珍貴原版照片153張,并且為97歲高齡的吳征鎰院士錄制了聲像檔案。揚州擬建立院士檔案數據庫,開發名人檔案網絡體系,豐富地方名人檔案資源,為地方歷史文化傳承推波助瀾。

首先,征集工作是構建名人檔案的基礎。揚州籍中科院院士吳征鎰、吳征鎧是地方名流吳道臺家族的后人,與古城揚州有著深厚的淵源。揚州市檔案館注重征集工作的時效,加強與兩位院士本人及吳道臺家族其他后人的聯系工作,獲贈大量相關珍貴檔案資料。包括吳征鎰院士、吳征鎧院士的相關圖片、書信、證書、手稿等等,其中有吳征鎰院士親手簽名、贈揚州市檔案館的資料一份。針對這部分檔案,由專人負責整理編研,理清其背后的文化脈絡與精神價值。

其次,合作交流是構建名人檔案的條件。名人檔案涉及各專業領域,因此,與兄弟單位、相關部門加強工作對接,使名人檔案資料接收走上常態化、規范化道路,可以為該項工作帶來多方支持。揚州市檔案館注重合作交流,并于近年使揚州市科協移交近5年來“院士揚州行”活動系列檔案資料,其中包括嚴加安院士和周世寧院士報告會的全套影像資料,保證了檔案資料的完整安全和合理利用。

最后,宣傳教育是構建名人檔案的意義。院士捐贈材料往往形式多樣,內容豐富,極具教育意義與觀賞價值。例如,祖籍揚州的中科院院士、著名數學家嚴加安就曾向揚州市檔案館捐贈了10冊民國初年的《嚴氏家譜》,以及院士證、著作、書法作品等一批檔案資料。對此,揚州市檔案館力求最大限度地弘揚名城名人精神,通過舉辦特藏展覽、講座與市民論壇、名人故事進校園等活動,加強與市民的互動,并在地方主流媒體加以報道,達到良好的宣傳教育效果。

檔案文化建設是“十三五”規劃中建設社會主義文化的重要板塊,也是文化創新、歷史傳承的關鍵環節。在整合城市文化、保存歷史文脈、助力名城發展的過程中起著重要作用。

為黨管檔,為國守史,為民服務,檔案文化建設原本就應服務于歷史的傳承、文化的發展、精神文明的構建。在大數據與信息化時代,檔案工作者要進一步完善名城檔案文化建設的管理工作機制,將散落在民間、個人手中的珍貴檔案資料集中起來,創新檔案管理方式,形成檔案資源網絡,加強技術更新與部門合作,傳承名城歷史,構建美好未來。

[1]王麗萍.檔案與現代文化名城建設[J].中國檔案,2008(12).

[2]陳華絢.檔案與文化名城建設[J].城建檔案,2014(3).

[3]魏怡勤.清宮揚州御檔的多元歷史文化價值[J].檔案與建設,2014(12).

[4]彭偉.國家級非遺傳承人張宇檔案資料征集記[J].檔案與建設,2013(8).

[5]黃浩立.談歷史文化名城保護中的城建檔案工作[J].城建檔案,2012(7).