國家有多大

□ 孫貴頌

國家有多大

□ 孫貴頌

“國家有多大?”這個問題問得有點癡。從地理概念來說,幅員遼闊的,人口眾多的,肯定是大國;而像梵蒂岡那樣,面積只有天安門廣場那么大,常住人口不到1000人,無疑就是蕞爾小國了。

可最近在網上看了一個視頻,讓我對國家大小的觀念產生了變化。

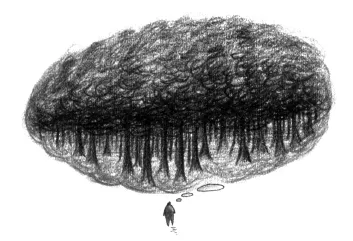

話說美國底特律有一位名叫安格隆(Angelo)的86歲老爺子,剛剛退休。這位老人一輩子只在美國稅務局工作了整整60年,從來沒有換過工作崗位,也沒搬過家。從一上班,就乘坐530路公交車,一直到退休那一天。本來他的公司很早就暗示過,可以調他去首都華盛頓工作(那是一線城市,薪水高,待遇好,福利多),但是老人不想去,覺得在底特律就很好。有的年輕人不理解,60年啊,一個人怎么可能一輩子在一個地方工作60年卻沒有跳過槽?這位老人回答道:“這么跟你說吧,在我心里排第一位的,是我的宗教信仰,第二位的是我的家庭,第三位的是國家。國家聽起來有些大,其實大概就是我每天在做的這些工作吧。”原來如此,美利堅合眾國就這么點大,“大概就是我每天在做的這些工作吧”。

安格隆所工作和生活的美國,無論從哪一個方面看,都屬當今的超級大國。然而在老人看來,這個超級大國與他本人,似乎沒有多大的關系。所以他不關心這個國家有多大,他只按照固定的路線上下班,只做好固定的工作。這種有秩序的生活,有規律的時間,無論是在梵蒂岡還是在華盛頓,其實差別并不大。所謂愛國,最為現實的,就是做好自己的分內事情,并且盡量做得完美、徹底一些。如此而已。

從前曾隨領導去偏遠山區搞過調研。那里的一些老大爺、老大娘,連公共汽車都沒有坐過,一輩子沒有走出過大山。外面的世界大小,山外的天地精彩或無奈,對于世代安居山村的他們來說,就沒有太具體的意義。我原來所在局的一位領導,上個世紀七十年代初去山西當兵,拉練到山區時,當地的老鄉問他:“太原城現在還是閻錫山在管著么?”這樣的老人,對于一個國家的大小,甚至連概念上的意義都不完整。他們的世界,僅就是他們世代安居的小村莊,世外僅就是那個具體的鄉鎮,國家有多大,他們沒有直接感受。他們為國家的貢獻,就是守好那一方山水,種好集體的地,這樣一種樸素的情感。而代表國家與百姓進行溝通的,無疑是那些基層的鄉鎮干部或村干部。百姓見不到縣長,見不到市長,更見不到省長和總理。鄉鎮干部與村干部,對百姓好,心里想著百姓,為百姓服務,就是“國家公仆”;對百姓兇,刁難百姓,算計百姓,那就是“土皇帝”了。

“國家不分大小,一律平等。”現在看來,這句話并非完全是外交辭令。而如果按照安格隆老人的理解,國家大抑或小,與個人并無直接關聯。他們心中所系,只是安心立命,為自己謀生,也為國家貢獻。所以,對于樸素善良的他們,我們應有所祈求,祈求基層政府與官員,都能為官一任,造福一方,以不辜負這一方熱土上百姓的厚望與重托——因為,他們的所作所為,就是國家行為。

(摘自《雜文月刊》2016年第8期)

酒精是興奮劑嗎?

酒精不是興奮劑,而是神經抑制劑。

喝完酒以后人很興奮,行為很放肆,是因為酒精抑制了那些控制理性的神經中樞,讓人的行為失去理性。平時謹言慎行,而酒精上腦之后,就一股腦兒地把該說的、不該說的都說出來了,這也是為什么大家都相信“酒后吐真言”,套話之前,“先喝兩杯”。喜歡喝酒是放肆,但酒精的作用其實是抑制。