跨層次理論整合:

儲昭根

摘要:鑒于系統分析理論的缺陷,跨層次理論整合浮出水面,并成為國際關系領域的研究難題。羅西瑙等眾多學者都有過相關學術努力,但均差強人意。有一種思路是通過單元層次的回落,以外交政策分析來實現跨層次理論的整合,但由于外交政策變化主觀隨意性太大,面臨多因素、多層次、多學科等多重困難,導致研究上難度越來越大,最后收效甚微。總體上看,最成功的還是羅伯特普特南的雙層博弈及米爾納模式。在借鑒以上研究成果的基礎上,本文把雙層博弈發(fā)展成雙層競合模式及其三種互動方式,進而演進成雙層、多元“立體式競合”模式,從而提出了跨層次理論整合新的思路及方向。

關鍵詞:雙層博弈競合層次分析法國際關系理論

分析層次不僅是我們解釋復雜國際現象的切入點,通過選擇和劃定后的層次本身也成了國際關系研究的重要對象。無論在自然科學還是社會科學的研究中,觀察者都可以選擇把注意力集中于部分或整體,集中于組成要素或系統。無論他選擇了微觀還是宏觀層面的分析,表面上僅僅是方法和概念方便取舍的問題。然而,選擇往往在實踐中被證明是相當困難的,且很可能成為有關學科的核心問題,或長期爭論的問題。

在政治學中,通常有三個被廣泛接受、概括(或抽象)出的分析層次——個人、國家(社會)、國際體系用來幫助理解世界政治中高度復雜的問題。肯尼思·沃爾茲認為,國際關系理論的研究可以分為還原主義理論和系統理論。關注個人或國家層次原因,以單位特性作為解釋依據的理論研究是還原主義理論,亦即單元理論;認為原因存在于國際層次,以體系特性作為解釋依據的是系統理論。沃爾茲的結構現實主義標志著國內政治與國際政治的徹底分離,其系統理論研究獲得了公認的成功,但也面臨著諸多不可回避的問題與挑戰(zhàn)。最主要的問題是怎樣實現國際關系的跨層次理論整合,或者說是復興對外交政策的國內解釋并使其如現實主義分析一樣簡約和理論化,這已成了國際關系學界的重要目標。從現實方面看,隨著全球化的發(fā)展,安全問題的國內外邊界日趨模糊,國際問題國內化,國內問題國際化,跨層次理論整合已日益迫切。

一、系統理論及其批評

在沃爾茲看來,還原主義理論的實質是通過研究個體組成部分來理解整體。所以他認為之前自稱為“體系理論”的理論根本就不是體系理論,在這些論述中,國際體系因素與國家層面的因素混雜在一起,難以形成真正的科學理論體系,導致了“雷同的總結與膚淺的批評一再重復,類似的錯誤也不斷重現。”為此,沃爾滋在其奠基之作《國際政治理論》中獨辟蹊徑,將國家層次和個人層次從國際關系理論研究領域剝離,建立起結構現實主義,最終成為國際關系學的主流理論。

自從沃爾茲的《國際政治理論》問世以來,體系層次的優(yōu)先性已被國際關系學屆視為理論構建的必要條件。國際關系理論的三種主流流派——結構現實主義、新自由制度主義和溫和建構主義理論均是系統理論。它們的區(qū)別之處在于對國際體系和體系單位有著不同的認識,因而對體系特征和單位特征所包含的內容也就有了不同的解讀。結構現實主義的體系特征是主要單位之間的物質權力分配的國際體系結構;新自由制度主義強調的重心從國際體系結構轉移到國際體系進程,新自由制度主義的體系特征是制度;建構主義認為物質結構只有通過觀念結構才能具有意義,其國際體系特征是共有觀念的分配或觀念結構。

系統理論研究及其分析法使國際關系研究突破了以往歷史、哲學和法律式研究的窠臼,開始由單純的定性分析向精確的定量分析發(fā)展。不過,國際系統理論也面臨著諸多不可回避的問題與挑戰(zhàn)。多爾蒂和普法爾茨格拉夫認為:國際體系的層次(理論)提供了一個精巧好用而且全面的模式,它賦予所有民族國家相似的目標,但這種對國家間相似性的簡單化認識卻低估了國家在體系中的差別以及國家的生存和獨立性問題,并夸大了整個體系對行為體行為的決定性作用。通過比較的方法,側重分析民族國家能夠使我們看到行為體獨有的特征,但這樣做的風險是夸大國家間的區(qū)別,又使理論家所尋求的普遍模式變得模糊不清。秦亞青表示,體系理論陷入了一個兩難境地:所有體系理論都將國家假定為單一的行為體,這一假定的目的是排除一切國內政治和社會進程的干擾,將國內因素完全排除,以保證理論的科學簡約,但是卻把大量問題和現象置于解釋范疇之外。因為國內政治和社會進程對國家身份的界定、對國家利益的形成、對國家對外行為的表現都有著至關重要的作用。

即便是最早提出層次分析法的沃爾茲和辛格也認為其存在自身的局限性。沃爾茲認為,不同的層次涉及不同的問題,只有把三個層次結合起來,才能對國際關系有完整的認識。國際系統層次關注的是國際行為體所構成的國際體系的影響,所以要研究國際環(huán)境對國家間互動模式的影響。國家層次研究的是國家和非國家行為體在國家關系中的作用以及影響對外政策的國內要素。個人層次分析的是政治領導人和政府官員在制定和實施外交政策目標時的作用。同樣,辛格以理論的功能為尺度,衡量了宏觀和微觀層次分析的利弊。充分的理論分析模式要具備三個功能,即表述功能、解釋功能和預測功能。一個好的理論模式要能夠高度準確地表述所研究的現象,解釋所研究諸現象之間的關系,對于所研究現象的發(fā)展提供比較可靠的預測。根據這三個標準,辛格認為宏觀的系統層次分析最能夠從整體觀察和發(fā)現國際關系的一般規(guī)律,但往往由于過分強調國際行為體的共性,而忽略了它們各自不同的個性特征。微觀層次恰恰相反,注重個體而忽略整體,因而強調國際行為體之間的不同,但忽視了它們的共性。

總體而言,國際體系在事實描述方面不像國家層次那樣“細致入微”,但卻能在一個較長時段內解釋和預測國際關系演變的宏觀特征。這為國際關系研究者所喜愛,也已是成就斐然。但若進入微觀層次,強調國際行為體之間的不同,單位層次因素則可提供國家動機的不同解釋。微觀層次在注重個體的同時往往也會忽略整體。應該說,傳統三大層次之間的間隔已變得越來越小,各類層次共同構成了—個較為完整的研究譜系。正因為如此,跨層次理論整合成為學科發(fā)展的大方向與理論選擇。

二、跨層次研究的嘗試

由于單一層次分析法的局限,不少學者開始把國際、國內兩個層次,宏觀、微觀兩個層面結合起來分析。從現有關于國內與國際事務關系的大部分文獻看,要么是討論不計其數的國內因素對外交政策的影響,要么是探討國內與國際事務的“連鎖”影響。詹姆斯羅西瑙是第一個呼吁研究“聯系政治”(Linkage Politics),并且創(chuàng)立了“國內一國際聯系框架”的學者。他認為五種主要的因素決定了政府的外交政策,即個人的因素、角色的因素、政府的因素、社會的因素和體系的因素。

第二個相關的流派是卡爾·多伊奇和厄恩斯特·哈斯研究的地區(qū)一體化理論(integration theory)。一體化理論的推進在卡爾·多伊奇那里被稱為“擴散”(spread),他的交流理論打破了政治學研究中把國家及其權力作為中心課題的傳統,社會變化獲得了學術關注焦點的地位。而在哈斯那里則是一個“外溢”的過程。他用“外溢”概念來解釋國內與國際發(fā)展的相互影響,但其核心變量是假定超國家機制的演進。

受地區(qū)一體化理論影響,約瑟夫·奈和羅伯特基歐漢提出的相互依賴理論,強調相互依賴(interdependence)與跨國主義(transnationalism)及國際機制,但國內因素成了國際制度概念主導下的次領域,忽視了國內因素及政治討價還價的過程。

1978年,彼得·古勒維奇提出了顛倒的第二意象(the Second Image Reversed),系統地從理論上提出了對國內問題的國際根源進行分析的研究框架。“顛倒的第二意象”學派把研究焦點集中在國際力量影響國內政治發(fā)展的比較分析上。

基歐漢與米爾納主編的《國際化與國內政治》是一部跨國關系一國內政治分析模式的代表作。跨國關系一國內政治分析模式是從國際層次的沖擊與國內層次的回應兩方面觀察國際力量對國內結構變動的深刻影響,把過去為人忽視的國際因素引入一度囿于國家界限下的政治學分析中。

80年代末以來,海倫·米爾納、羅納德·羅戈斯基、杰弗里·弗里登等學者們開始強調國際經濟一體化的國內政治后果,國際經濟一體化改變了國內政治或社會行為體的機會成本及產生了不同的政策偏好,并會在此基礎上形成不同的政治聯盟和不同的對外經濟政策。

到20世紀90年代,查爾斯赫爾曼提出了外交政策的融合理論,他認為四種獨立的變量決定了外交政策的變化,其中三種是國內的變量:即受到驅策的領導人、官僚的倡導和國內的重組。另一種是外部的變量,即外部的沖擊。

斯蒂芬·沃爾特則通過研究革命和聯盟來探索國際、國內兩個層次對政府行為影響及聯系,從而引入“威脅均衡理論”(balance of threat)。而斯蒂芬·戴維發(fā)展了均勢理論并且引入了“全面平衡理論”(theory of omnibalancing)。他聯系現實主義和國內的政治模式解釋外交政策。據此理論,國家領導人需要平衡國內威脅和國際威脅以求得生存。”

值得一提的是,針對系統分析理論的不足,現實主義流派內部也出現了反思與修正。新古典現實主義(neoclassical realism)結合經典現實主義重視單元層次分析的傳統及防御現實主義在系統分析方面的優(yōu)勢,試圖將國內結構作為中間變量重新納入到國際關系的分析之中。該派代表人物主要包括威廉·沃爾福斯、托馬斯柯慶生、阿拉斯泰爾·莫里、吉登·羅斯、蘭德爾·施維勒、法里德·扎卡里亞、托吉等等。

總體說來,在羅伯特帕特南提出“雙層博弈”模式前后,跨層次研究盡管已獲得了一定成果,但仍有待取得標志性或跨越式的突破。

三、外交政策分析的挑戰(zhàn)

既然跨層次研究困難重重,有沒有可能回落到單元層次,通過微觀層面、單位層次成熟的模型來實現跨層次的理論整合呢?約翰·加迪斯就指出,國際關系是由“能夠對其遇到的變量和條件做出反應和修改的意識實體實施的。他們有時能看到未來的演變,他們在一定范圍內設計出能夠加速、延阻甚至是逆轉趨勢的措施。”

很多人相信,微觀層面的外交政策分析(Foreign Policy Analysis,簡稱IPA)為跨層次分析提供了天然的切入點,它是微觀政治與國際體系宏觀層次的紐帶。因為國家(單位)的行為不僅被它們的內部過程和與其他國家(單位)的互動所推動和塑造,也被建構它們環(huán)境的方式所推動和塑造。因此,外交政策分析既能彌補一般國際關系理論空泛之不足,又避免了地區(qū)研究學者沒有理論指導的缺感,能夠代表國際關系研究的發(fā)展方向。

通常認為,國際政治研究與外交政策研究均屬于國際關系學科,但是傳統上國際關系研究重點在國際政治,而對于外交政策的專門研究涉足較少。國際政治研究作為一門學科在一戰(zhàn)后就成型了,而“外交政策分析作為一項具有理論自覺的事業(yè)是在二戰(zhàn)結束以來才開始。”不過,外交決策的過程常常被認為是一個“黑匣子”(black box),研究者很難了解這個黑匣子內部所發(fā)生的事情。

在相當長一段時間內,現實主義的長期主導地位使其被當成研究外交政策的主流范式。現實主義者把國家看作是按照理l生原則決定自己的行為的“一般行為體”(actor-in-general)或單一理性行為體(unitary rational actor)。國家行為體類似于臺球桌上的“球”(billiard ball),國際關系則是臺球之間的互動與游戲。現實主義者認為,理性的國家必然是位置主義而非原子主義的(atomistic)。

20世紀50年代末,信息論、系統論、控制論、博弈論等新的學科紛紛面世,社會科學開始向自然科學靠攏,強調理論的科學性,也就是可觀察、可計量與可重復,國際關系學界出現了“行為主義”或“科學主義”學派。外交決策理論正是在傳統現實主義受挑戰(zhàn)的大背景下誕生的。

通常認為,由查德施耐德等1954年發(fā)表的《決策:研究國際政治的一種方法》,經修改后1962年成書,以《外交決策》出版,倡導從決策的角度研究國際關系,開創(chuàng)了外交決策研究;斯普勞特夫婦1956年出版的《國際政治語境下的人與環(huán)境關系的假設》一書認為,理解外交決策者所處的主客觀環(huán)境是進行外交政策分析的正確途徑,開創(chuàng)了外交政策環(huán)境研究;詹姆斯·羅斯諾1966年發(fā)表《外交政策的預理論與理論》提出用比較研究的方法探索外交政策制定的規(guī)律并建立外交政策分析的“大理論”,開創(chuàng)了比較外交政策研究;格雷厄姆·艾利森1971年在《決策要旨:對古巴導彈危機的解釋》中將政府政策的討價還價本質融入了決策模型,系統闡述了用官僚組織模式分析外交決策的方法。這四個流派奠定了外交政策分析建立的學科基礎,形成了外交政策分析的理論框架。

之后,約翰·斯坦布魯納1974年出版的《決策控制論》把決策過程看作是一個控制系統,一個不斷調節(jié)對外政策行為的過程。而1993年興起的多元啟發(fā)理論(poliheuristic Theory)結合理性選擇理論和認知理論的優(yōu)點,將二者納入同一個分析框架來分析一國的對外政策。

總之,行為主義的研究方法雖然產生了一些成果,特別是以羅斯諾為代表的比較對外政策學派的研究達到了高潮,建立了許多龐大的數據庫,但研究過程也產生了一些嚴重問題,如在研究過程中不僅有如何定量的問題,而且隨著研究的深入,對一些現象的定性也成了問題。結果不僅沒有使人們對外交政策和國際關系有更清楚的認識,相反卻帶來不少的困惑。因此到了20世紀80年代,人們開始對之重新思考。從80年代開始,一些學者不愿自己被看成為比較外交政策研究者,越來越多的學者稱自己為外交政策分析學者(foreign policy analyst)。而80年代結構現實主義的興起,大大壓縮了對外政策分析的學術空間,國內政治的研究為國際關系研究主流所忽視,不再是學術研究的重點。直到80年代末普特南的雙層博弈理論,及聯合認知理論、理性選擇理論和多元啟發(fā)理論的出現,才意味著對外政策分析卷土重來。

與一般公共政策不同,對外政策具有特殊性,在決策中既要考慮外部因素對國家決策的影響,也無法忽視決策付諸實施后國際社會的反應。進而,哈得遜由此總結出了IPA六個特點:第一,多因素。影響外交決策的因素有個人、組織、文化、體系等多種因素;第二,多層次。其變量范圍從最微觀到最宏觀;第三,多學科。它涉及多數社會科學,甚至包括某些自然科學領域;第四,整合性(integrative)。把來自多個層次、學科的多種因素綜合起來進行研究;第五,施動者(agent-oriented)。國家是由施動者(agent)組成的,即代表國家作出決策的個人和組織,它們的行為能力和方式才是國際政治的源泉;第六,具體行為體(actor-specific)。由于行為體是具體的人或團體,他們不是可以彼此通約的理性行為體,所以要研究具體的人或組織的具體信息。

因此,外交政策分析的跨層次、跨學科增加了理論整合的難度,“跨學科”成了“沒有邊界”的學科。他們采取行為主義的定量分析,同時更多的學者采取傳統定性分析方法;既借助于國際關系理論和比較政治學的方法,也借助社會學、人類學、經濟學、管理學的方法。隨著研究方法上更加多種多樣及變量的增加,研究難度越來越大,實用性卻越來越小。最突出的兩個矛盾是,一是經常把復雜問題簡單化,即把千變萬化、充滿模糊因素的、活的現實用量化的公式來表現,無形增加理解的難度。二是把簡單問題復雜化,即把常識性的簡單問題用各種圖表、曲線以及晦澀的語言來表達,使人如墜云霧。著名學者霍爾斯蒂在分析冷戰(zhàn)時期國際政治理論研究的成敗得失時,指出了國際政治理論三個失敗的研究,其中之一就是“對外政策分析”研究。

四、普特南的雙層博弈模式

把國際、國內二個分析層次結合起來最成功的是1988年羅伯特普特南的雙層博弈(two-level games)模式,以超越單一的國內因素對國際事件或國際因素對國內政治的研究,或對這種影響的簡單列舉,并試圖創(chuàng)立一種能把國際、國內政治融合為一體,能夠解釋國際、國內政治相互聯結的理論。不過,雙層博弈理論模型仍被認為是“理性行為體和博弈論系列模型的一部分。”

普特南認為,每個國家領導人都出現在兩個賽局棋盤上。在國際談判桌對面,坐著外國對手,在領導人的旁邊坐著外交官和其他國際事務顧問。在國內談判桌周圍,領導人的后面坐著執(zhí)政黨和議會的成員,國內事務發(fā)言人,主要利益集團的代表,及他自己的政治顧問。雙層博弈的異常復雜性在于一個棋手在這一個棋盤上的行動是合理的(如提高能源價格、讓與領土、限制汽車進口),在另一個棋盤對同一個棋手來說也許就是失策。在國際談判桌上的任何一個對結果不甚滿意的主要競賽者都可能會攪亂棋盤,與此相對應,未能滿足國內談判桌上同伴利益訴求的任何領導人都有被趕下臺的危險。

也就是說,政治領導人一直都是同時在國內和國際兩個舞臺上行動。他們努力運用這兩個舞臺來實現自己的不同目標,也面臨著來自這兩個舞臺不同的——有時是相反的——壓力和制約。正如普特南這樣描述道:“在國家層次上,國內集團通過迫使政府采納合意(favorable)政策來尋求自己的利益,而政治家則通過在這些集團中建立聯盟以尋求權力。在國際層次上,國家尋求利益最大化提高其滿足國內需要的能力,使外部變化的不利后果最小化。只要主權國家還存在,仍然相互依賴,中央決策者(central decision-makers)就不能忽視這兩層中任何一層的博弈。”

普特南又把談判的進程分為兩個階段:即談判階段和批準階段。第一個階段是談判者之間為達成一項暫時國際協議的討價還價過程,這被稱為第一個層次(Level I)。第二個階段,每個選舉團體內部通過正式或者非正式的方式來討論是否批準或者實施的過程,這被稱為第二個層次(LevelⅡ)。

進而,“雙層博弈”理論的核心概念是“獲勝集合”(win-sets)。外交談判能否成功、國際合作能否實現,取決于各自的獲勝集合是否存在交集(overlap)。把握好了國內對手和外國談判者最低妥協或接受限度的“獲勝集合”,才能較準確地預測談判結果。普特南把“獲勝集合”定義為當對層次I協議進行支持或否決的表決時,在表決者中得到必需數量的支持者的集合。因為兩個完全不同的原因,層次Ⅱ獲勝集合的大小對理解層次I協議非常重要。一是在其他條件不變的情況下,獲勝集合越大,層次I協議越有可能達成。根據定義,任何成功的協議都應在協議各方獲勝集合內。因此,只有各方獲勝集合形成交集,達成協議才是可能的。獲勝集合越大,越有可能產生交集。反之,獲勝集合越小談判失敗的危險越大。

同時普特南指出,“獲勝集合”的大小取決于以下三個因素:LevelⅡ選民間的權力分布、偏好和可能的聯盟,LevelⅡ的政治制度與政治家的偏好以及Level I談判者采取的策略,并進而指出了四種政治家和國內行為體可采用的替代性“雙層博弈”策略:重構國內“獲勝集合”、重構國外談判方的國內“獲勝集合”、跨國聯盟和國內團體削弱外國領導人地位的努力等。

普特南的雙層博弈模式與以國家為中心的理論存在著明顯的不同,它試圖把國內因素疊加到國際層面上,用一種綜合性的、整體化的方法來考慮國際、國內雙層政治,從而實現傳統理論的超越。該模式關注了國內政治與國際關系的必然聯系,并建立起國內與國際互動的分析框架,展示了政治家在努力使得國內和國際達成一致的過程中面臨的機會和困境。

五、雙層博弈的適用及概念化

雙層博弈的概念及模式也逐漸被學者們所接受,用雙層博弈理論來分析各種實際談判案例的文章和著作也開始普遍。但是普特南自己卻承認雙層博弈僅是對國內一國際政治互動的一種隱喻(metaphor),而隱喻卻不是理論。因為任何正規(guī)博弈理論分析都必須對規(guī)則、選擇、報酬、游戲者以及信息等做出嚴格的界定,甚至連許多簡單的兩人、混合動機的博弈都沒有確定的解決方案。雙層博弈所提供的是一個分析框架,并沒有界定概念,推導出雙層博弈的分析解決方案將是一個困難的挑戰(zhàn)。

不過,首先,從適用性上看,雙層博弈依然是一個相當成功的分析框架。最具代表性的著作是《雙面外交:國際談判和國內政治》。該書廣泛選擇了11個案例,包括專制國家和民主國家、發(fā)達國家和發(fā)展中國家的外交,包括二戰(zhàn)前、二戰(zhàn)后初期及近期外交,其中4個是關于安全和土地問題的,3個是關于南北關系的,4個是關于經濟問題的。每個案例都利用雙層博弈理論框架解釋,以解決是否適用于包括非西方國家的談判;是否適用于經濟問題外的其他談判這兩個基本問題,從而證明雙層博弈理論的普適性。

作為一個成功的分析工具,雙層博弈模式應用性文獻數量實在太多。截止2016年7月,它在谷歌學術上有7700多條引用,甚至高于建構主義代表作——溫特的《國際政治的社會理論》7500多條引用。自雙層博弈模式提出后,學者們圍繞該模式進行了廣泛的案例研究,并對公眾輿論、利益集團、國內選舉對國際談判的影響、國內支付補償、國際協議的遵守、政策不確定性、不對稱信息和不完全信息等問題進行了不斷地補充、拓展與深化。

其次,普特南謙虛地認為雙層博弈模式僅是一種隱喻,而算不上是理論。為了提煉出關于國家行為的一般性經驗假說,該模式需要將主要行為體的偏好和限制更加具體化,主要包括三方面的理論建構:國內政治的規(guī)則(“獲勝集合”的特點),國際談判的環(huán)境(國家間談判結果的決定性因素),以及談判者的偏好。為此,在雙層博棄模式推出后的二十多年里,學者們在不斷推動其適用范圍擴大的同時,還不斷使該模式更加符合嚴格的理論要求,即概念化。

杰弗里·S·蘭提斯認為,普特南和他的支持者更多地專注于領導人在國際談判桌上的策略,而且他們至少留下兩個重要的問題有待討論。首先,他們沒有系統地探討國際協定是如何被批準的。第二,他們沒有意識到國內政治參與者在批準過程中的重要性,或可能對外交政策決策中的合作方式所產生的影響。為此,蘭提斯引入了“承諾后政治”階段(“post-commitment politics”phase)的概念。

杰弗里諾弗通過考察20世紀80年代美蘇中程核力量條約談判,認為通過雙層博弈模式來理解INF會談的結果,就必須考慮盟國的影響。他通過加入第三個層次上的博弈——“聯盟伙伴”,以及通過區(qū)分跨政府(trasgovcrnmcntal)、跨國(transnational)和跨層次(cross-level)三種國內一國際跨界聯系及互動方式,建立了所謂的“3-3”分析模式(three-and-three approach)。對此,李·安·帕特森把歐洲農業(yè)政策納入研究時突出有三層博弈。她把雙層博弈擴大到包括國內觀眾、歐洲共同體和國際社會三層博弈。

類似地,穆赫伊特汀·阿特曼認為,隨著全球化進程加快,經濟增長的加速,跨國行為體的活躍程度及效力的提升,需要修訂雙層博弈對世界政治的理解,跨國因素已作為彌補內外環(huán)境間差距的第三組變量或第三層博弈。大多數的國際立場、相互作用和關系都已跨國化,世界政治可以更好解釋為國家、跨國和國際間的三層博弈。跨國因素已成為外交政策決策過程中至關重要的因素。巴赫塔2003年研究1979年美國與伊朗人質危機時期的兩國外交時,引入了三層博弈模式。鐘健平2007年分析南沙群島爭端時也運用三層博弈分析法,將“第三層級”的跨國力量國際石油公司,影響國家領導或政府談判者行為的多邊信任建構論壇及與次國家行為體(sub-national actors)的聯系均納入分析框架。

海倫·米爾納對雙層博弈理論進行了完善和總結,試圖提供一個得到充分發(fā)展的理論模型。她在其《利益、制度與信息:國內政治與國際關系》一書中采用理性選擇理論,將國內政治因素重新納入到國際關系理論當中,建立了一個包括官僚體制、公共輿論、制度文化和社會經濟結構等在內的國內政治分析模型,并以此來研究國內因素如何影響和制約國家的國際合作行為。

應該說,米爾納的研究把雙層博弈論向前推進了一大步,特別是她首次把觀念(perceptions)和信仰(beliefs)的概念引入博弈過程,同時把博弈過程從單純的理性計算轉向回報與因此合作的可能性取決于決策者的認知。她第一次根據對手地位、能力和觀念,開發(fā)出了可以評估談判進程最終結果的模型。米爾納模型可以認為是把理性行為體模型與認知觀點的最好特性結合起來的首次嘗試。當然,由于評估主要建立在對對手目標和策略的猜測上,因此這個模型并不十分精確。她把不同情境帶來的環(huán)境壓力同決策者觀念結合在一起,實際上是把客觀環(huán)境分析和主觀認知分析統一起來,完成了看似很難完成的任務。

六、對雙層博弈模式的批評

對雙層博弈模式的批評也是頗為廣泛。杰弗里.克努夫認為,雙層博弈理論一是沒能充分注意到國內與國際之間三種不同形式的互動,他們分別是跨政府互動、跨國界互動和跨層次互動;二是沒有充分考慮到類似軍事同盟的一組國家間的制度聯系;三是雙層博弈的支持者沒有足夠重視談判建議,甚至談判的發(fā)起可能產生于國內團體的行動。

倫納德·斯考帕認為,普特南及其支持者迄今未能認識幾個戰(zhàn)略的分析和實證(empilical)意義。普特南集中討論了兩種互動現象——“回應”(reverberation)和“協同聯系”(synergistic linkage),但這兩種戰(zhàn)略并沒有抓住下述重要方式,即首席談判代表面臨他的對手在其國內政治博弈過程中通過擴展參與決策過程中的級別,并在其國內明確提出替代方案。其次,迄今遠未能充分說明指定的首席談判代表在什么樣的條件下能夠使用帶來積極效果的協同戰(zhàn)略(syncrgisticstrategies),這種積極結果包括使合作成為可能,或是從他的對手那贏得更大讓步的條款。

格雷戈里雷蒙德等學者認為,雙層博弈方法在涉及貿易,投資及其他類似的經濟問題談判時是相當有用的,而在解釋安全問題時則面臨困惑。“當領土爭端的談判設定在一個持久的敵對情境下時,國際因素偶然情況才決定一個預定結果;在其他安全局勢下,純國內政治因素就能給出一個充分的解釋;但有時結果是難以理解的,除非有人理解兩個層次的同時互動。”

還有,約翰雅各布森援引的國內層級政治作為國際談判的因果元素,降低了“雙層博弈”論的需要。如果利益集團知會國內政治精英自己的政策主張,那么國內政治精英可通過“首席談判代表”的卷入來塑造國際層面的政策。因此,“首席談判代表”無非是國內政治的產物。批評者們認為,“雙層博弈”給了國際層次談判太多的信任。相反,國內政治推動國內、國際政策則被輕視,它更像是“一個層級的博弈”。

大衛(wèi)·米切爾認為,該理論最主要的問題是他們假定國際談判是雙邊的,然而在國際舞臺上許多談判涉及到外部性與第三方,可以與他們結盟、維持均勢或以其他方式改變談判。我們不能理解國際體系簡單概念背后的復雜性及國際結構影響國際政治的方式。因此,談判中,我們經常描述的雙邊,事實上是多邊的,不在談判桌的行為體也需要作為談判方的一部分加以考慮。另外,國家在國際組織的約束范圍內行事也會影響國家行為。

亞歷山大·尼古拉耶夫認為雙層博弈論是在某些情況下發(fā)生的一組靜態(tài)情境(static situations),缺少動態(tài)性研究是這個理論主要的問題;其次,該理論將構成要素視為黑箱,不承認他們通常是涉及許多個人和團體的復雜組織的一部分,這些個人和團體彼此溝通和相互協商討論問題。最后是分離式觀點,把談判過程人為地分成兩個單獨層級。尼古拉耶夫認為,米爾納模型有五個問題:首先,單一行為體的假設非常有問題,特別是立法機構;第二,第二層次過于靜止,缺少互動;第三,整個分析集中在第一層次(國際)的活動,推動第二層次(國內)行為體僅為次要計劃,因此削弱和低估他們的角色。第四,太不確定。我們不得不猜測可能的認知及可能的結果。最后,該模型雖然提供了一套非常有用的分析工具,但不能解釋在現實世界中許多談判的重要方面。信息處理過程黑箱化導致在內部實體層級(the intra-entity level)的重要動力也被黑箱化。

而沙治平認為,米爾納的模型主要缺陷有二:第一,模型很難從邏輯上徹底講清兩層博弈的互動關系究竟是什么,原文主要研究第一層次的討價還價是如何改變第二層次行為體選擇的,第二層次互動對第一層次的影響沒有凸顯出來;第二,對行為體決策的研究過于依賴“猜測”,事實上米爾納不可能知道決策者在整個過程中是如何“猜測”對方的,應該是從后來的談判進程反向推測決策者是如何猜測的,因此,不確定性過大。

七、雙層、多元競合

筆者認為,國際關系理論主要研究的是國家行為體及非國家行為體之間的互動,而雙層博弈模式主要是一種成熟的國際談判分析模式或理論,從而限制了該模式或理論應用的有效范圍。加上對體系結構、制度、觀念文化的制約作用及重要性有著明顯的忽略,使之無法成為國際關系理論;此外,普特南重視雙層博弈,卻忽視了社會互動及合作。因此,該模式總體來看仍只是以國際談判和正和博弈為特色的國內理論。如果說談判過程總的看起來是國內政治與國際政治的雙層博弈,還不如說是一個雙層競合(Two-leVel Coopetition)過程。

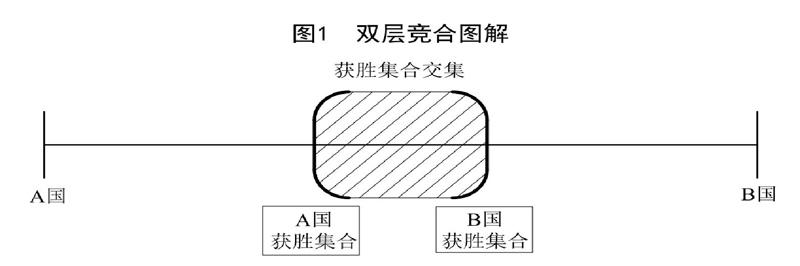

應該說,決策者實際上是在國內和國際兩個平臺展開競合。層次I中談判過程就是合作過程,而協議過程則是競爭過程;層次Ⅱ在協議前,談判者及支持者與反對者之間競爭過程,在協議后,批準過程通過則是支持方與反對方合作多于競爭的過程。也就說,雙層競合過程,就是在國內政治和國際政治中討價還價一—競爭,然后達成并實現合作的過程,而“獲勝集合”的交集正是內政與外交兩個平臺、兩個層次間平衡及競合的結果。(見圖1)

從互動方式看,雙層競合包括三種互動方式或過程。即:體系層次的競合,國內(單元)層次的競合及跨層次的競合。體系層次的競合,就是對傳統三大國際關系所界定的權力、制度與文化(認同)的競合;而國內層次的競合則是海倫·米爾納試圖努力完成的任務,也是國內行為體對政策偏好、權力分享制度和信息分布的競合。盡管米爾納檢驗了國內偏好結構、信息分布和政治制度對國際合作的影響,但是她沒有反過來探討國際層面對國內政治的影響。而且從國內因素來分析國際合作難免落入外交政策分析的“窠臼”。正如前文所述,外交政策分析一直面臨主觀隨意性太大,所涉問題具體、復雜等困難。克服這些困難,一直是對外交政策分析學者的艱巨挑戰(zhàn)。針對國際關系的八個典型案例中的少數反常事實,米爾納又不得不增加政府分裂程度差異,國內重要利益集團對國際協定的擔保和審批程序變化等三要素作為進一步解釋的自變量,以進一步完善討價還價模型的基礎。可以說,這僅是八個案例的反常事實,若更多案例則會出更多反常,又需更多的變量加入。從這個意義上說,無論雙層博弈還是米爾納模式在理解國際一國內互動方面均存在一個始終未能完成的任務。

從競合主義視角來看,國內層次的競合是根據情況確定分析變量,具體情況具體分析。而理解跨層次互動,則主要表現在跨層次的競合上。首先,跨層次的競合第一階段表現為體系層次的競合結果所形成的一種體系結構對單元的約束或鼓勵作用。對單元(國家)來說,筆者稱這種結構為一種“能量場”,以解釋系統結構對單元的作用或影響。這種“能量場”又可分為“正能量場”和“負能量場”。正能量場是系統及其結構給單元提供成長的動力、發(fā)展的活力及安全保障的場景,特定的系統結構也給單元提供適當的機會,或可行的選擇;負能量場系統及其結構消耗單元的成長動力、活力及安全保障的場景,系統的結構使該體系單元的選擇受到限制。正能量場情況下,系統與單元是合作關系;負能量場情況下,系統與單元則是競爭關系。歸納起來,系統與單元間是競合關系。

其次,跨層次競合第二階段表現為單元(國家)對這種體系結構的認知,即該國在國際體系中位置的認知。這種認識直接導致國家對自己所處位置、環(huán)境滿意與否。通常處在“負能量場”中及對自己所處位置、環(huán)境不滿意的單元,都會力圖對體系結構進行符合自己利益方向的改造,從而體現出單元對體系的能動性。從這個意義上說,跨層次的競合是一種雙向互動。

跨層次競合不僅解決了跨層級的互動,同樣也解決了跨政府、跨國聯系與互動問題,它們總體還是在國際一國內兩個層級間跨層級的競合。筆者認為沒有必要劃分過多層級,以增加分析的難度。也就是說,不僅存在國際一國內層級內或層級問的競合,而且還存在國際組織、不同國內行為體(官僚機構、立法機關、軍隊、政黨、利益團體等)、包括跨國行為體在內的非國家行為體等多元行為體之間的競合。因此,雙層博弈嚴格來說是雙層級、多元行為體、多變量之間的“立體式競合”。正是這種立體式競合推動了國體體系變遷,國際制度興衰及國家力量變化,讓國際關系及其理論呈現出動態(tài)演進,進而彌補了國際關系研究中動態(tài)性不足,及有關“行動過程”的缺口。