“多邊形內角和”課堂教學模式教學預案(1·3·3·4教學法)

馬紅艷

第一環節:“1·3·3·4”課堂教學模式開篇訓練(略)

第二環節:課堂師生交流對話預設方案

1. 精選知識點:多邊形內角和公式(n-2)×180°

2. 情境創設點

第一步:長方形內角和是多少?

第二步:正方形內角和是多少?

第三步:一般四邊形內角和是多少?

3. 新知切入點

師:大家知道六邊形的內角和嗎?

學生回答不知道.

師:你們隨便說一個多邊形,老師就可以說出它的內角和是多少度.

學生質疑.

師:通過這節課的學習,你也可以做到.

4. 合作探究點

師:這節課我們共分成四大組進行合作交流.

我們先來玩個意念飛鏢的游戲,請每組派一名代表.(通過每組選派的選手)得出點與四邊形的位置關系:頂點、邊上、內部、外部.

5. 對話精彩點

請每組學生利用自己組飛鏢的位置探究四邊形內角和的規律.

6. 點撥設計點

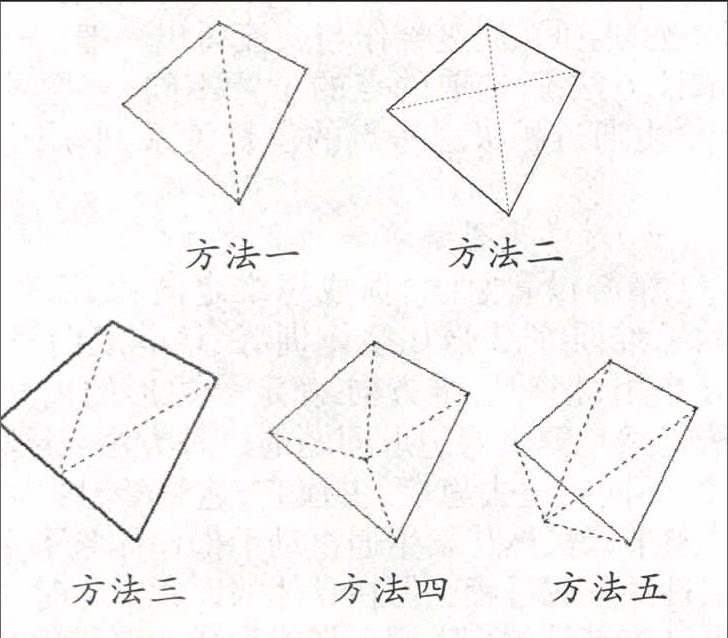

方法一:教材探究法

連接任意一條對角線,把四邊形分成兩個三角形.

方法二:對角線法

連接兩條對角線,將四邊形分成四個三角形.

方法三:一邊取點法

在四邊形的任意一邊上取一點,連接各頂點,分割成三角形.

方法四:內部取點法

在四邊形內部任意取一點,連接各頂點,組成三角形.

方法五:外部取點法

在四邊形的外部任意取一點,連接各頂點,組成三角形.

7. 信息優化點

運用幾何畫板展示取點的動態過程,使學生形成深刻的印象.

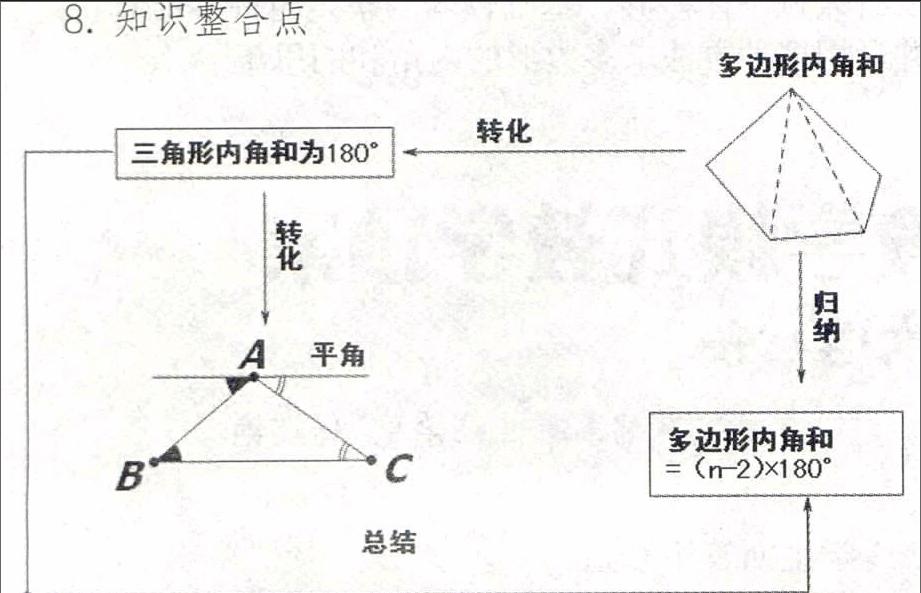

8. 知識整合點

第三環節:新知檢測

“1·3·3·4”課堂教學模式課后訓練題(略).

教學反思:

結合《多邊形內角和》這一課和本班的學情,我以我校多年來開展的“1·3·3·4教學模式”為載體進行了本節課的設計.所謂“1·3·3·4教學模式”中的“1”,是以人為本的教育理念,與新課程標準中“面向全體學生,讓人人都能獲得良好的數學教育”完全吻合.第一個“3”是教學流程的3個步驟,即開篇訓練——師生對話——新知檢測.第二個“3”是指教學對象的三個層面,即學習有困難的學生、對知識可接受的學生、學習有余力的學生;教學內容的三個層次,即基礎性、中等性、綜合性;習題配備的三個覆蓋,即覆蓋上節知識,上節所在單元的知識,本單元之外的知識;知識驗收的三個步驟,即檢測、反饋、矯正.從而體現面向全體學生,因材施教的基本理念.“4”為四個保證,即知識無盲點,題型無盲區,步驟無盲分,課堂無盲生.

在本節課的開篇訓練中,我設計了8道題,其中3道針對學習有困難的學生,4道針對對知識可接受的學生,還有一道針對學有余力的學生.不僅覆蓋本節課的知識,還覆蓋了之前學習的平行線、三角形內角和等12個知識點,注重了知識的滾動式練習.對于扎實基礎,提升能力有一定的作用.授課后發現不足:題量有些大,應縮減.

在師生對話環節的新知切入點中,我設計了學生任意說多邊形的邊數,我回答多邊形內角和的環節,激發了學生的求知欲,使學生帶著好奇心聽課,體驗獲得成功的快樂,取得了很好的效果.

在合作探究點中,我設計了飛鏢游戲.學生思想從感官認知轉變為分類討論,實現了學生為主體,教師為主導的課堂角色.學生的討論是有的放矢的,因此能實現放得開并收得攏的目地.學生既進行了深度思考,又能通過思考總結出相應公式,思路清晰,有效率.

在探究的過程中出現了一些問題.比如:要避免某些小組成員游離于合作之外,教師還應精心策劃討論如何有效地開展,時間多長,采取何種討論方法,在討論過程中該擔當何種角色等;在小組交流過程中,學生的發言過分注重探索的結果,而忽視了探索過程的展示,有些總結性的語言限制了學生的思維,不能最大限度地發揮學生自主探究的能力等;我在教學過程中對學生的評價較為單一,肯定不夠及時,表揚不夠熱情等.

在知識整合點中,我設計了知識結構圖.學生通過一節課的學習不僅要掌握本節的知識點,還應尋找知識的內在聯系,形成知識鏈,結成知識網,并體會學習過程中的數學思想,如分類思想,轉化思想,類比思想,從一般到特殊思想,整合思想等的應用.知識結構圖可以有效地輔助學生完成知識的整合.

在新知檢測點中,我同樣設計了8道題,并將題目分成基礎題,中等題和綜合題三個層次,以便對本節課的知識進行全方位考查,做到知識無盲點,題型無盲區.由于探究的時間較多,因此課上只完成了6道檢測題,因此也需要將題量縮減一些.