故紙鉤沉

——張壽臣先生評書曲目珍貴檔案

文 佀童強

故紙鉤沉

——張壽臣先生評書曲目珍貴檔案

文佀童強

張壽臣老先生是中國相聲歷史上舉足輕重的人物。1950年代,天津市文化局、市曲藝團、曲協(xié)天津分會、曲藝研究室等單位就已分別著手整理張老以單口相聲為主的代表作品。天津百花出版社結集出版了他的《單口相聲選集》,作為相聲歷史上第一部單口相聲選集,至今仍然是演員、研究者、愛好者們參考的珍貴資料。遺憾的是張老更多的口述資料毀于“文革”,無跡可尋了。

張老曾在1940年代中后期至1955年左右的近十年間以說評書為生,并拜在評書前輩名家張誠潤門下,蒙賜評書譜名“豫華”。張老的公子張立林撰寫的《張壽臣傳》中對這段歷史有著詳細的記錄(文摘見附錄)。

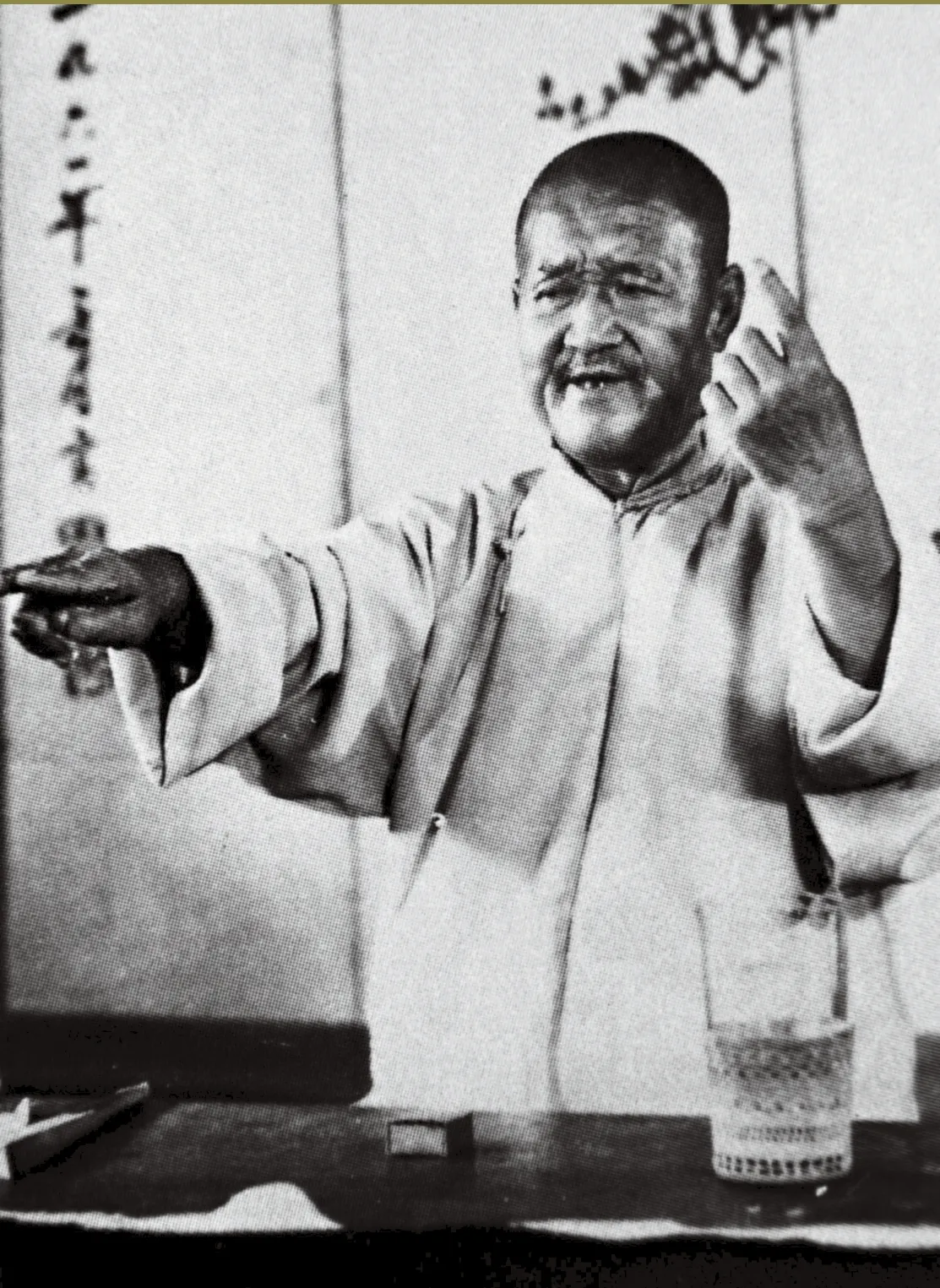

張壽臣

我本人自少年時代就酷愛曲藝,尤其熱衷于曲藝資料的蒐集。收藏中有一頁1960年代初天津市文化局的手寫件,是張老口述節(jié)目的目錄,記錄著他的代表作和演出時長,這份資料為研究張壽臣先生的評書藝術提供了可靠的依據(jù)。

現(xiàn)將這一手寫件原文謄錄于此。原件字跡較潦草,有別字、繁體字和不規(guī)范的簡體字(見附圖),補足和更正均用楷體字以示區(qū)別。原文曲目分行書寫,連排后加了標點。

市團計劃記錄張壽臣經驗

笑話:

山西信(山西家信),十二個屬星(相),仙人跳;

評書:

《水滸》:《武十回》、《宋十回》、《林十回》、《盧十回》、《石秀》、杜(祝)家莊、高唐州、翠屏山(4個月);

《三國》:屯土山約三事—定西川完(三個月)、每日二小時;

《清宮秘史》:零段、同治喝涼水、逛窯子、宰安德海、賽金花、光緒瀛臺恨、珍妃跳井。

中篇大八棍(八大棍):

1、《白宗巍跳樓》三小時

2、《劉漢臣》二小時

3、 姚家井(已錄)

4、 何藍聲審奇案(應為何蘭馨)

5、 解學士詩

6、 滿漢斗

7、 神力王(達穆索華)

8、 四霸天(兩霸天奪燈案、晃桿李)

上世紀1950年代初期,天津文化局曾經錄制、整理了一批張壽臣先生的單口相聲、笑話,并且集結出版,這些資料如《單口相聲選集》、《吃西瓜》、《小神仙》等,至今我們也不難找到。而這張手寫曲目目錄中的內容除了《姚家井》之外,均不見于其他著錄,明顯為張先生第二批口述曲目的目錄,其中以評書、八大棍為主。

《張壽臣傳》中記述了張壽臣先生的五部評書代表作《水滸》、《三國》、《清宮秘史》、《白宗巍跳樓》、《劉漢臣》。他的這些書目都曾先后在多家商業(yè)電臺、書場、茶樓演說,在天津人民廣播電臺播講,遺憾的是沒有留下更多的、系統(tǒng)的錄音與口述稿,今天僅存一些斷簡殘篇。而這份手寫件為我們透露了某些信息。

據(jù)劉立福先生述,張壽臣先生的這兩部書他并沒有聽過,他的本子是由師弟張立川口述的。1950年代后期上演,經幾十年的不斷修改,使這兩個小中篇成為能連續(xù)演說一個多月的“大活”。

《水滸》、《三國》、《清宮秘史》這三部長篇是張老繼承前人并加入自己豐富人生閱歷所立意、創(chuàng)演的;《白宗巍跳樓》、《劉漢臣》這兩部中篇評書是張老根據(jù)天津實事和講報藝人謝鳴義的講述改編上演的。從時間長度看,張老的《水滸》能說四個月,《三國》說三個月,《劉漢臣》能說兩小時,《白宗巍跳樓》能說三小時。可以認為這個時長是1960年代張老為記錄書目演說所用的時間。

現(xiàn)在大家熟悉的《劉漢臣》、《白宗巍》都是劉立福先生的演出本。據(jù)劉立福先生述,張壽臣先生的這兩部書他并沒有聽過,他的本子是由師弟張立川口述的。1950年代后期上演,經幾十年的不斷修改,使這兩個小中篇成為能連續(xù)演說一個多月的“大活”。這兩部評書通過廣播與網絡已經成為“津味評書”的經典書目,天津、北京眾多的評書、相聲演員都曾經演出,影響深遠。

至于這份目錄中的八大棍,像《解學士》、《滿漢斗》、《四霸天》今天我們能夠看到其他演員的演出本,而像《何蘭馨審奇案》、《神力王》等節(jié)目的內容就無從查考了。今天我與朋友們分享這份目錄,讓更多的朋友了解張壽臣先生的藝術,同時也有拋磚引玉的意思,請研究相聲、評書的同好、專家給予補充指正。

(作者:天津廣播電視臺文藝廣播曲藝編輯)(責任編輯/杜佳)

附錄:

1947年秋,張壽臣離開了為他爭來輝煌和成就也為之付出四十春秋年華和心血的相聲舞臺,改行去說評書。

而當他第一次露演于天津北馬路的寶和軒劇場時,他驚喜地發(fā)現(xiàn),他改說評書的更大的基礎卻是熱愛他、熟悉他的天津觀眾!

張壽臣說評書從師張誠潤,張誠潤為張壽臣所起的藝名叫張豫華。家有家法、行有行規(guī),張壽臣在說評書時必須啟用張豫華的評書藝名,而不準再用原來的名字張壽臣。可是天津觀眾只知張壽臣卻不知張豫華為何許人,當寫有張豫華三個醒目大字的招牌立在門前時,觀眾卻視而不見,紛紛從廣告牌前走過,不進入劇場,開業(yè)頭幾天,觀眾寥寥、業(yè)務很不好,當張壽臣心中著急時,一位天津觀眾為他解了難,就在劇場休息時,一位聽眾在臺下喊道:“張先生,您為嘛非寫張豫華哪!要不是我往(劇場)里探頭,看見是您,我也不進來呀!改,改,改寫張壽臣。”

張壽臣為難地說:“不行,行有行規(guī),豈能亂來。”

觀眾是個大嗓門,“嗬”地拉了一聲長聲,然后說:“您真是聰明一世,糊涂一時啊!在張豫華旁邊再添上張壽臣三個小字,不就得了嘛,不就不犯規(guī)矩了嘛!”

張壽臣一想有理呀!和劇場商議后,將招牌做了改動,改動后果然見效。業(yè)務之火爆竟超過了鳥市幾位說《混混論》的評書大將。當時,有幾位評書演員不無妒忌地說:“真是‘蔓’(名氣)大壓死人啊!”

(摘自《張壽臣傳》)