大江自古黃金在——“黃金水道”的前世

文|本刊實習記者 馬格淇

大江自古黃金在——“黃金水道”的前世

文|本刊實習記者馬格淇

今日珠江。

漁舟聲里,晚風不急。大江東去,驕陽欲起。

今年8月份交通運輸部發布了《關于推進珠江水運科學發展的若干意見》,提出了利用十年左右的時間,基本建成通暢、安全、綠色、高效的珠江黃金水道的總體發展目標。“黃金水道”這個稱呼再一次進入珠江人的視野之中。

潺潺珠江水,千年水運跡。珠江因流經海珠島而得名,作為年徑流量排行全國第二的大江,珠江水系河流眾多,河網密布,水運資源極其豐富。故“黃金水道”,自古便有之。

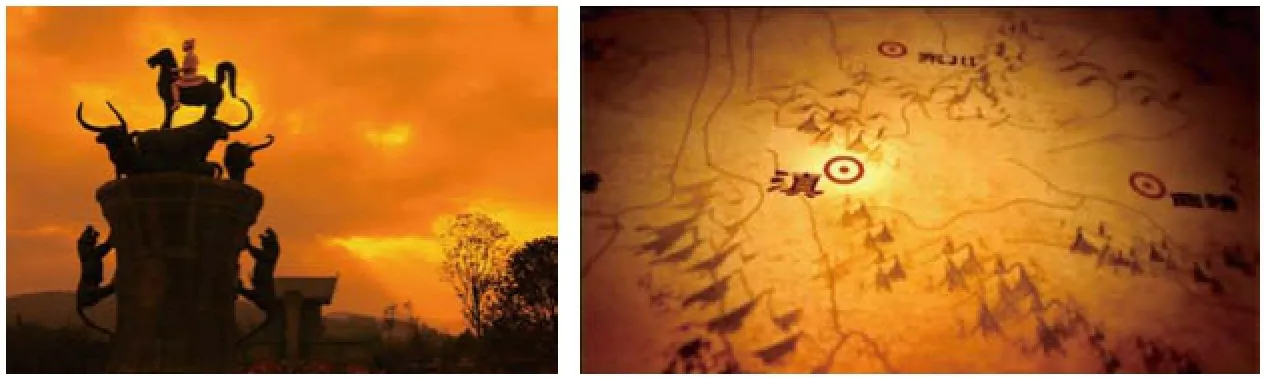

珠江的開拓者—— 楚將莊蹻。

古滇國的地理位置。

亙古蠻荒,大江始用于征伐

黃河與長江作為中華民族的母親河,其水運之用很早便投入到貨物運輸等具有經濟效益的地方。而處于嶺南之地的珠江卻因為南中國之地整體的開發程度晚于中原地區,其貨物類運輸或因規模太小,或因所在地區文明程度太低,基本只有寥寥數語記載于史冊。

在先秦時期的紛亂之中,對珠江流域的航運影響最為密切的,便屬離珠江最近的楚國了。其曾經“扶其蠻夷,奄征南海以屬諸夏”,甚至“為舟師以伐濮”,出動水師侵占珠江上游地區。

但珠江上游地區真正由楚人進行統治還是從戰國時期楚將莊蹻的西征開始,莊蹻系楚國王族出身,楚國為求擴張領土,楚頃襄王令其率軍西征,在莊蹻完成擴張目標后,卻發現此時秦國已經攻占了楚國的巫、黔中兩郡,隔絕了莊蹻回師楚國的道路,于是莊蹻在當地自立為王,建立了歷史上的滇國。

在莊蹻西征的過程中,珠江上游的牂牁江為強大的楚國水師縱橫于西南水網提供了相當大的幫助。因云貴地區崇山峻嶺,陸地行軍十分困難,流經此處的大江大河、干支流航道便成為制勝的關鍵。

如今的珠江上游,并不存在“牂牁江”這樣一條江河,故而古籍之中對牂牁江如今是哪一條江的推測眾說紛紜。不過最為人接受的說法是,古籍中所稱謂的牂牁江其實為珠江上游眾多江河的統稱。

莊蹻極善于水戰,對水道的重視程度自然不低,在其建立滇國之后,一方面順從當地習俗,讓當地接收外來者的統治;另一方面引進大量楚國先進的船舶和航運技術。給還處于原始狀態的珠江上游航運帶來極大改觀。

楚將莊蹻對珠江的開發僅僅局限于上游地區,彼時的奔騰珠江水依舊沉默于世。隨著秦始皇一統六國,蠻夷之地的嶺南也終于是進入了文明的視野之中。

隨著陸上的“五尺道”修成(連接蜀地至云貴的商道,因道寬僅五尺故得名)和水上的“靈渠”建造,南北之地得以通行,南北水系得以溝通。憑借靈渠運糧的有利條件,秦軍最終統一嶺南,設南海,桂林,象郡三郡,建立了不朽功勛。

在戰爭結束之后,秦始皇聽從當時南海郡太尉——任囂的主張,遷五十萬中原民眾至嶺南開墾發展,極大促進了中下游珠江航運以及整個嶺南地區的發展。秦雖治世僅十余年而崩,但其通過征伐和開發將嶺南納入國家版圖,修建靈渠使得珠江水系與長江水系得以聯通卻是造福后世的壯舉。

漢唐榮華,盛世締造大國珠江

在秦末的群雄紛爭之中,只有趙佗及其在嶺南建立的南越國隔絕戰火于外;至漢武帝繼位初年,漢朝便決心要征服南越,此時珠江上游的牂牁江再次成為漢軍的進軍路線。建元六年(公元前135年)平定東越之后,采納番陽令唐蒙從牂牁江順流而下進軍南越的路線。這一路線便與當年秦始皇進軍嶺南如出一轍,珠江上游的便利水運條件再次成為了中原王朝征服嶺南的起錨地,在這之后,珠江上游將繼續發揮其在軍事地位上的高度優勢,諸如后來漢朝伏波將軍馬援的再次征越,蜀漢諸葛亮平定南中,都利用到了珠江上游干支流的航運條件。

錯綜復雜的牂牁江,為各王朝在珠江上游的軍事行動提供了條件。

而此刻珠江的中下游航運,已經進入了全面發展階段。其表現特點是船舶結構已經有了較大的改進,具備了一定的長距離航行能力,載重量也有所提高,能負擔較遠地區的商販和軍需活動。

珠江中游的西江支流——柳江,西漢時期為重要的水運通道,沿岸有豐富的山貨及土特產品,下運至柳州,梧州等各地,或經靈渠北上轉運至中原各省。

兩漢時期通過西江水運的物資交流,不僅限于流域內的上、下游之間,而且通過水運,嶺南與中元之間的商販活動也很活躍。據《漢書·地理志》記載:“粵地......處近海,多犀、象、毒瑁、珠璣、銀、銅、果、布之湊,中國往商賈多取富焉。”當時珠江中、下游地區已形成兩條重要的水運商路:一條是從長江經靈渠越桂江、北流江到合浦港;另一條是從牂牁江、柳江下至蒼梧,直抵番禺。

珠江下游北江也是兩漢時期嶺南對外水運中占據重要地位的一條水道。北江航道條件不如西江,但進入湘贛距離較近是其優點。從貴陽太守周昕的碑文中就有“郡又與南海接比,商旅所臻......抱布貿絲,交易而至”的記載,也可看出北江水系干支流航運在兩漢時期的重要性。

進入西晉南北朝,由于珠江上游地區陷入連年的戰亂,先后經歷了李雄的成國政權與晉朝的戰爭,前秦苻堅與東晉的爭奪等等,混亂迭起,生產嚴重破壞,故而珠江上游的航運也陷入了衰落。

但是在下游地區的情況卻與上游有著天壤之別。

西晉爆發“八王之亂”,中原陷入兵火涂炭,然當時的珠江中下游嶺南地區卻因為遠離戰場未受戰禍影響,社會安定,可稱一方樂土。據廣州和韶關出土的晉代碑文記載:“永嘉世,九州荒,如廣州,平且康”。并且因中原戰禍,中國還迎來了第一階段的經濟重心南移。

值得一提的是,中原移民進入嶺南,推動嶺南經濟和社會生活的重大變化。廣州刺史鄧岳,藉由外來移民的生產技能,“大開鼓鑄”,廣州從此有了冶金業。并廣泛發展至嶺南其他地區,從而結束了嶺南過去主要依賴中原供應鐵制農具的狀況,建立了本地的冶煉鑄造業。

至隋唐時期,因唐朝宰相張九齡征集民夫,開鑿了大庾嶺路,成為中原直通嶺南的大道,南北商貨貿易迅速發展,廣州市井繁榮遠勝從前。而且唐代全國南北交通已形成以長江為中心的水運網絡,北線經大運河進入黃、淮水系;南線有兩條主要通道進入珠江水系:一是由湖南湘江經靈渠入桂江,進入西江到達廣州,時稱“越城嶺桂州路”;另一條是由長江入鄱陽湖,溯贛江而至虔州(贛州),越大庾嶺而北江下廣州,時稱“大庾嶺虔州路”。

由于唐代對內河航運的重視,曾為珠江流域通航建設方面做出過兩項重大貢獻:一是開鑿相思埭運河,溝通桂、柳通航,為黔、桂、湘航運開辟一條新的運輸捷徑;二是先后派出李渤和魚孟威兩次對靈渠工程進行維修整治,保持南北航運的暢通,居功至偉。

大余梅嶺古驛道。

相思埭運河(古桂柳運河)。

廣東出身的唐朝宰相—— 張九齡。

中國水運的壯舉—— 京杭大運河

京杭大運河線路圖

宋元明清,潺潺江水跌宕起伏

進入兩宋時期,中國古代的經濟重心南移已經基本完成,此時地處南方的長江以及珠江流域開始大放異彩,其中食鹽的生產和運輸在珠江航運中極具代表性。

兩廣地區的海鹽生產,在宋元時期約占全國總產量的十分之一,廣東的鹽稅收入在紹興年間統共有五十萬貫左右。故而食鹽的運輸在宋代珠江下游航運中占有很大比重,北宋額定廣東產鹽331060石,廣西產鹽231689石。這些沿海地區所產食鹽,絕大部分是通過珠江中、下游地區的干支流航道運往各大小城鎮銷售。

宋元時期工農生產的發展,促進了海內外商貿市場的興旺,承擔商貨流通的珠江航運,也同時出現了前所未有的繁榮景象。

到了元朝的時候,由于京城定在大都(北京),遠離南方農業產區,僅靠當地生產的糧食是無法滿足朝廷百官及京城駐軍所需的,因此,南糧北運成為元朝最為關切的重要問題,故而當時統治者的目光便聚焦到了隋唐時期修成的大運河上,以前大運河主要是以洛陽為重點的一條南北運輸線,運輸路線迂回曲折,中轉環節甚多,極為不便。故從公元1280年到公元1291年,元朝花了11年的時間,先后鑿通濟州河、會通河、通惠河三條運河,是指北接大都,南達杭州,便是今天的京杭大運河了,從兩廣征調的糧食,通過靈渠,進入長江,再通過大運河即可到達大都,稱為漕糧,由南至北,橫跨南北中國,這樣長距離的運輸始于元代,堪稱壯舉。

元代的珠江下游及三角洲地區的水運已形成四通八達的網絡。據大德《南海志》記載,從廣州開出的長河渡船,便有49條專線。以廣州為中心,向四周大小城鎮輻射,遠至西江肇慶,東江惠州,構成一個完整的水運體系。足見當時珠江航運發展已經達到了一個相當高的水平,成為社會經濟發展的一個重要組成部分。

進入明清時期,珠江流域西江中下游,尤其是珠江三角洲的商品經濟非常發達,分工專業化,流通物資增多,從而促進了珠江航運的發展,并形成了規模化的水運網絡。

京杭大運河之《康熙南巡圖》第六卷

明清時期“天下四大名鎮”之一佛山鎮。

在西江上游的廣西省,水運網絡已初步成型,其中的西江航路,桂江航路,郁江航路都是在當時舉足輕重的,承擔南北通貨貿易交流的重要航道,成為了黔桂之間的航運大動脈。

而珠江三角洲已經形成了密集的水運體系,作為當時水運商貨聚散中心的廣州港,兼有海、河港的功能,是兩廣的交通樞紐。各地區也日漸形成集散一方商貨的港口,還有一批小港口和津渡作為小區域產品調劑,或與大中港口間運輸商貨往來而相互溝通,形成港埠與墟市一體化,標志著規模化的水運體系已經出現。

優越的自然條件,商品經濟的繁榮,造就了珠江三角洲墟鎮興盛發展的時代。明永樂年間(1403—424年),珠江三角洲一帶只有33個墟市,到了明萬歷三十年(1602年)增至176個。其中最明顯的當屬佛山鎮,在元代規模尚小,但進入明代之后,已經達到了“凡三千余家”的規模,到了明朝中葉時期,佛山鎮成為西江和北江來往客商必經之地;又由于珠江三角洲商品性農業和手工業的發展,其成為了珠三角商品集散的中心;被稱為明清時期“天下四大名鎮”之一(佛山鎮,朱仙鎮,景德鎮,漢口鎮)。

明清的珠江水運在資本主義萌芽的刺激和閉關鎖國的壓抑中緩慢發展,與封建王朝這艘老舊的巨輪同步,在風云詭變的近代之中逐漸沒落和沉淪。昨日盎然今朝枯萎,隨著西方船堅炮利的降臨,珠江亦同中國的水運行業一起,等待著紛亂之后的復興。

后記

懵懂過遠古莽荒的孑然孤單,澎湃過昨日榮華的眾生狂歡,惆悵于近世零落的黯然沉淪,渴求著南國再起的劈風斬浪。由于在歷史上珠江遠離中國傳統的政治中心地帶,曾經長期處于“花紅無人看,花落亦無聲”的境地,縱使如此,憑借著自身優良的河網資源和經濟重心南移的歷史契機,珠江亦華麗轉身,在中國的航運史上留下屬于南國大江的濃重一筆。