VR藝術熱潮

裴晏

VR(虛擬現實)正在改變游戲和電影業,它有可能徹底改變藝術嗎?

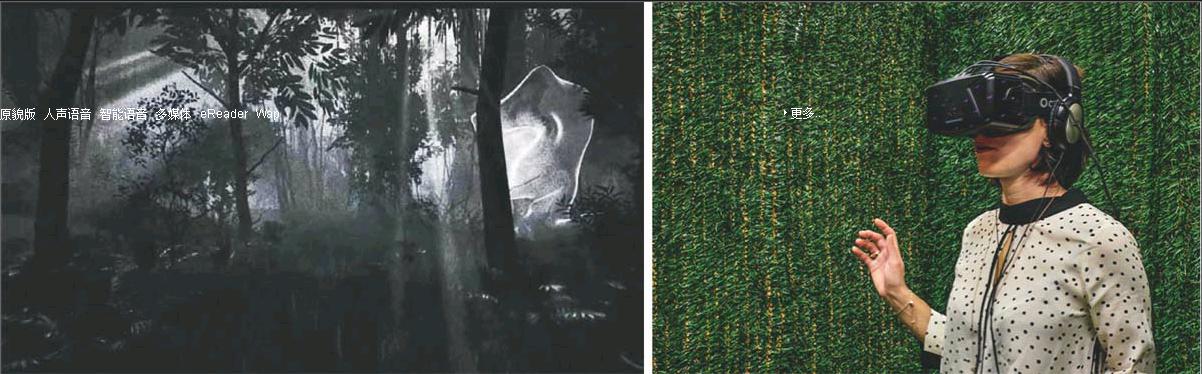

除了在大眾娛樂領域攪起風云,VR熱潮也正向藝術界蔓延。從北京到紐約、倫敦,從學術展覽到專題論壇,越來越多的VR藝術出現在藝術博覽會、畫廊和美術館。數字時代的藝術家與時俱進,發掘VR對于藝術創作的潛能。

2016年9月,VR藝術首次出現在國內的藝術博覽會上。在北京舉行的第十二屆中藝博國際畫廊博覽會(2016 CIGE)上,丹麥的林冠藝術基金會帶來了兩件VR藝術作品:《太空人已是我朋友》和《換位灣》。

林冠藝術基金會的展位被分隔成兩個空間,除了四面白墻,每個空間都只有一副懸掛在半空的VR眼鏡和耳機。參觀者在每個空間的入口排起了隊,在充滿好奇的等待中,看著已經戴上了VR眼鏡的體驗者在偌大的空間里小心翼翼地移動。

荒漠、沙丘、星空……《太空人已是我朋友》的體驗者發現自己如同進入了另一個時空,置身于被夜幕籠罩的曠野;抬起頭,一艘巨大的太空飛船正徐徐下降,射下一道耀眼的光柱——在VR創造的沉浸式環境中,一切如同夢境般真實又荒誕。

參觀者被引入至一個有關UFO、外星人和虛假記憶的敘事,跟隨著喬治·亞當斯基——他自稱是第一個見過外星人、與其交談,甚至拜訪了其他星球的“被接觸者”,并有機會探索奧斯勒和亞當斯基延展性的研究檔案。

《太空人已是我朋友》的作者托尼·奧斯勒是美國著名的多媒體藝術家,以創作魔性十足的視頻裝置藝術而聞名。不同于將影像作品投影在屏幕上的一般做法,奧斯勒往往選擇球體、建筑、樹、煙霧等非常規投影界面,加上對燈光、表演、文字和聲音的運用,創造出荒誕怪異的視覺體驗。在這部如同故事片的VR影片中,他一貫的魔幻風格也得以延續。

另一件VR作品《換位灣》,則把觀眾帶進一個色彩明亮、充滿熱帶風情的奇幻空間。作者埃里克·帕克是一個著名的畫家,其繪畫以精準的筆觸和有序的混亂聞名,看似矛盾的元素并行于顏色鮮明、層次豐富、高飽和度的畫布上。他筆下的超現實世界之前僅存在二維形式中,而通過VR技術,人們現在能夠身臨其境地沉浸其間。

VR藝術先鋒

在國際主流的藝術博覽會上,VR藝術也早已粉墨登場。2013年,在倫敦的Frieze藝術博覽會上,鄭曦然(Ian Cheng)展出了VR藝術作品《熵牧馬人云》;在隨后的2014年,加拿大藝術家Jon Rafman的VR藝術作品《普通套房》成為邁阿密海灘藝術巴塞爾博覽會上人們關注的熱點。

《普通套房》的展示地點不在展場,而是在一個海邊酒店的房間里。觀眾需要走到房間的陽臺,在那里戴上VR眼鏡。他們的視野中出現一個虛擬的室內場景:有人躺在床上、電腦制作的灰色海鷗在天空飛翔……然而突然之間,景觀中的一切分崩離析,強烈的眩暈感襲來,有觀眾發出尖叫,還有的甚至以為他們會墜樓而亡。

“我喜歡游戲在虛擬和真實的邊界”,Jon Rafman對VR這種藝術形式青睞有加。2015年在他的倫敦扎布羅多維克茨收藏館個展上,又呈現了另一件VR作品《雕塑花園》(樹籬迷宮)。戴上VR眼鏡后,觀眾會進入一個樹木環繞的黑暗公園,充斥著許多奇異的雕塑。“新技術可以揭示存在于社會深層的欲望,”Rafman說,“完全逃離和進入另一維度的渴望已經存在很久了。”

雖然2016年被稱作VR元年,但VR熱潮在上世紀90年代也曾經涌現過。當時的美國人在商場里排隊體驗VR游戲,電影和媒體熱烈地表達著對于VR應用的期待。“虛擬現實領域的很多事發生在20年前。”麻省理工學院媒體實驗室的Mike Lazer Walker說,但是90年代的這股浪潮失敗了,“因為炒作遠遠超過了實際可能性。”由于當時的技術仍處在基礎水平,早期的VR設備給人們留下了惡心、頭痛、暈動癥等負面印象。

即使如此,當時的藝術界也不乏探索VR藝術的先驅。1995年,加拿大藝術家Char Davies創作了VR藝術作品《滲透》(Osmose)。借助VR頭盔和動作捕捉背心,參與者可以通過呼吸的方式與作品互動,在虛擬的風景中飄浮,作品旨在消除自我與自然之間的界限。“當它出現時,一些人莫名其妙地哭了。”戴維斯回憶到。她認為,虛擬現實可以用于考察我們對于世界的感知,讓人們在虛擬空間中獲得哲學性的體驗。

全新的藝術媒介

在創作《滲透》20年之后,Char Davies非常樂于見到Oculus Rift的面世,她說她一直在期待這樣的技術“重新出現”,“因為我用過的最新的寬視域頭盔還是90年代中期的,自那之后再沒有合適的設備出現過。”

隨著Oculus Rift等真正消費級VR系統的上市,VR已經從技術轉化為真正的移動影像媒介,更多的藝術家得以把VR用于藝術創作。他們中的許多人在90年代就已接受過VR熱潮的“洗禮”,被激發起好奇。美國藝術家Rachel Rossin從八歲起就自學編碼,一直夢想著從事虛擬現實的工作,當想象中的事物終于變成現實,不免令這些藝術家興奮。

早在Oculus出現之前,英國藝術家Nicola Plant就萌發過對于虛擬現實的興趣。“每個人都在舊的科幻電影中看到過虛擬現實。”她購買了一套Oculus工具包,“我想用它玩游戲,但主要是因為我頭腦中有一個非常具體的項目,這就是《感知流》。”

Nicola Plant表示,沒有VR技術,《感知流》就不可能產生。這件作品帶觀眾置身于一個水下洞穴的虛擬場景,通過配備的遙感相機,當參觀者移動身體時,四周流動的發光顆粒與之產生互動,回應他們的動作。《感知流》的靈感來自于Plant多年前在柬埔寨潛泳的經歷,當時她暢游在發光的浮游生物之間。“我想知道它被重新再造會是什么樣子。”她說,“VR使我很容易地創造基于自身移動的互動,就像在真實生活中一樣。”

面對這個高技術含量的藝術媒介,許多藝術家需要與開發者合作進行創作,藝術和科技的融合也因此達到一個前所未有的程度。與使用其他藝術媒介創作一樣,藝術家總是需要在他們所擁有的技術水平和表達欲望之間取得平衡,思考如何在技術允許的范圍內制作真正強大的作品。鄭曦然認為,藝術家自己去探索技術也很重要。在與技術人員合作之前,他總是自己先嘗試了解技術,“如果我沒有這樣做,我無法想象能用它來做什么。同樣的,熟悉技術也是防范技術人員告訴藝術家‘不,這不可能,這種限制比任何技能差距還要糟糕。”

與技術人員一起工作的需要可能會抑制藝術家在VR這種媒介中的能力,本身具有技術背景的藝術家或設計師似乎更具優勢。擁有視頻游戲背景,曾在世嘉工作多年的英國藝術家Tom Szirtes,希望自己的VR作品《面紗》可以體現游戲的玩樂和交互屬性。在《面紗》中,物體無須遵從現實中正常的約束,而參與者被鼓勵與作品互動。紐約新當代藝術博物館的創意孵化項目“新公司”負責人Julia Kaganskiy指出,目前VR藝術的內容大多來自游戲和電影行業,“主要是因為他們擁有制作復雜的虛擬現實所需要的大量的CGI和視覺效果資源。”然而她認為藝術家的價值在于提供不同的觀看角度,因為他們不受這些另類媒介的既定規則約束。“我已經看到有藝術家運用重力和時間等元素,發掘這種新媒體的獨特性。”

VR藝術時代

美術館方面對VR藝術也表現出濃厚興趣。Rachel Rossin受邀成為紐約新當代藝術博物館的首個VR研究員,這幫助她獲得了大量技術資源,包括最新的軟件和VR眼鏡。在2015年的三年展上,新當代藝術博物館展示了巴西藝術家Daniel Steegmann Mangrané的VR作品《幽靈》;今年,館方還組織了以VR為主題的論壇。

倫敦的扎布羅多維克茨收藏館收藏了Rafman和鄭曦然的VR藝術作品。收藏館總監Elizabeth Neilson指出,VR藝術的發展就如同攝影走過的道路,“我們恰好在最初的黑影照片階段,但是動態影像還是會到來的。”

和收藏其他數字藝術作品類似,VR藝術作品的收藏也受到技術條件的制約,需要提前考慮技術設備在未來出現故障以及無法兼容換代產品的問題。Daniel Steegmann Mangrané說他的作品被賣給了三個博物館,“我們需要寫一個保護協議,預測如何適應新的虛擬現實設備。”

英國Timothy Taylor畫廊目前正在展出藝術家Shezad Dawood的VR作品《噶倫堡》,畫廊給出的收藏方案是5套限量作品,每套的基本配置是一個存有正版認證VR作品的硬盤驅動器和有版本號的包裝盒,可選配的是HTC Vive眼鏡,附加安裝和培訓服務。這種方式仍是影像藝術收藏體系的延續——看來,對于藝術愛好者而言,即使擁有了VR眼鏡,想要隨時欣賞優秀的虛擬現實藝術作品仍然是不太現實的想法。

目前的VR藝術仍然在早期階段,但是所展示的效果已經能夠令參觀者驚嘆。以VR為創作媒介的藝術家有機會發展VR獨有的藝術語言,創造全新的審美體驗。VR藝術會是電影和游戲等藝術形式的延續,還是會發展出獨特的藝術語言和美學,成為代表這個時代的藝術媒介?一切才剛剛開始,而我們都是見證者。

(圖片來源:網絡)