工匠精神于文學

馬良

工匠精神于文學

馬良

生活不止眼前的茍且

還有詩和遠方的田野

……

伴隨這首近期播放頻率較高的歌曲,這一期的《唐山文學》為讀者朋友們在開篇特別推薦了詩人陳福剛的二十首詩歌,并由著名詩人、詩評家綠島老師對其進行梳理、點評。陳福剛的詩為讀者詮釋出與生命貼合的精神空間,從十七歲開始寫詩起,他總是在透過周遭環境的聯動性來尋找意義。

陳福剛不僅僅是一名詩人,還是一位成功的企業家,他的成功,源于自身才情、商情,以及誠信為人,對產品精雕細琢、精益求精的經營理念,即當下為大家所熱議的“工匠精神”。“工匠精神”鼓勵時間和精力上的投入,長期以來,幾乎成為對優秀制造業的最高褒獎,如“德國制造”“日本制造”等。“工匠精神”雖然在表面意義上強調時間和精力的投入,追求精益求精、完美至善,實質上則體現了一種由內而外、發自內心對品質的嚴格要求,表現為一種心態、情懷和專注度。社會各行業的表現雖然不同,但根源都是相近的,物質生產與精神生產大抵也是如此。文學作品作為一種精神產品,不僅僅需要時間、精力和技術,藝術理念、知識積累以及道德修養等同樣至關重要,所謂“功夫在詩外”。那些費時無數、刻意模仿、迎合市場的作品,即使精耕細作卻受到批評,原因大致在此。

堅守理念與夢想,維持作家基本精神元素,“工匠精神”聽起來很美,但作為工匠個體,需要有忍受平凡枯燥的平靜心態,才能兢兢業業幾十年如一日,從而達到享受勞作的境界。優秀的精神產品生產者也必須是一名優秀的精神修行者。在高度物質化的當今社會,要成為真正優秀的作家,孤獨是必須面對的精神現實,善于在孤獨中堅守文學理念,打磨作品,是創作優秀文學作品所必須歷經的程序。

高節奏的社會生活中,努力思考、感悟和體會生活與生命,是陳福剛們要面對的問題,可以想象,日常諸多商業事務、應酬等占用了他們大部分時間,喧嘩過后,必須將自己置身于孤獨之窮巷,或清晨或深夜,打磨文字。不止陳福剛,本期作者當中,還有同處商海之中的余克強、李素艷,有著名文學雜志負責人的綠島、馬瑞剛……

綠島老師在詩評最后一句話寫道:“一個詩人全部的話語權,只有作品(詩歌)而非其他。”富有時代感且思想深刻的作品無疑會讓作家獲得更多的話語權,需要我們沉淀心態,真正熱愛,只有永恒的心態才能創作出永恒的作品。

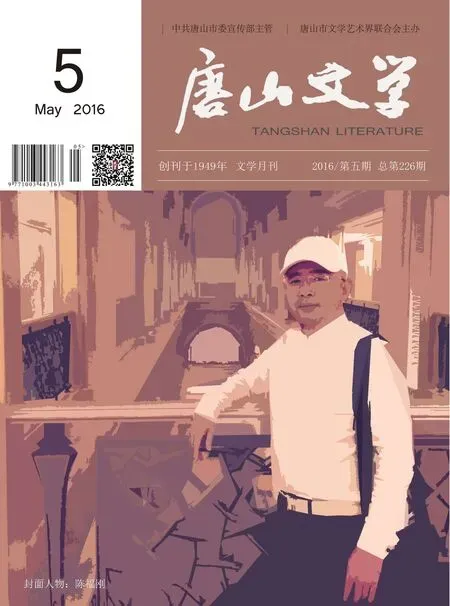

封面人物:陳福鋼,河北唐山人,十八歲即開始在《鴨綠江》發表詩歌,幾十年來筆耕不輟,對詩歌情有獨鐘并將其視為精神情人。現為《華夏詩報》社社長,唐山某集團公司董事長。